去看看

去看看

荨麻疹俗称风疹块,是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应,通常在2~24小时内消退,但反复发生新的皮疹,病程迁延数日至数月。荨麻疹的病因非常复杂,约3/4的患者找不到原因,特别是慢性荨麻疹患者。常见原因有:食物及食物添加剂、吸入物、感染、药物、物理因素(如机械刺激、冷热、日光等)、昆虫叮咬、精神因素、内分泌改变和遗传因素等。

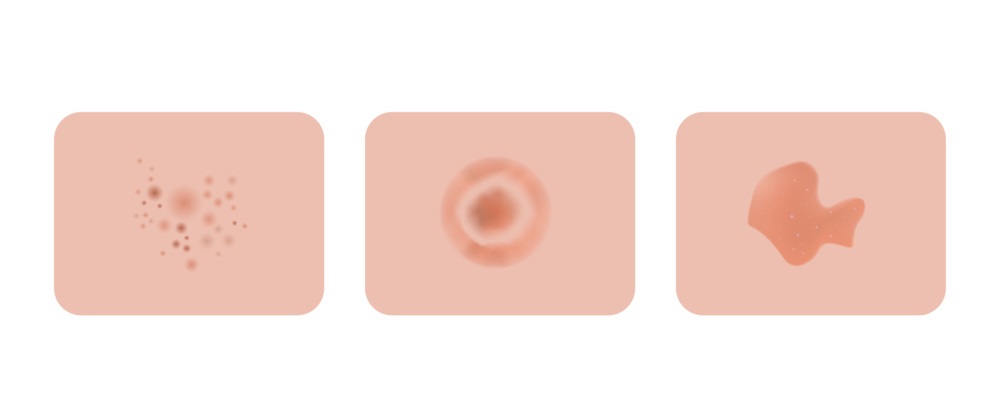

荨麻疹的基本损害为风团,常先有皮肤瘙痒,随即出现风团,呈鲜红色、苍白色或正常肤色,少数患者有水肿性红斑。风团的大小和形态不一,发作时间不定。风团可持续数分钟至数小时,少数可延长至数日后消退,不留痕迹。有时合并血管性水肿。部分患者可伴有恶心、呕吐、头痛、头胀、腹痛、腹泻,严重者还可有胸闷、不适、面色苍白、心率加快、脉搏细弱、血压下降、呼吸短促等全身症状(图1)。

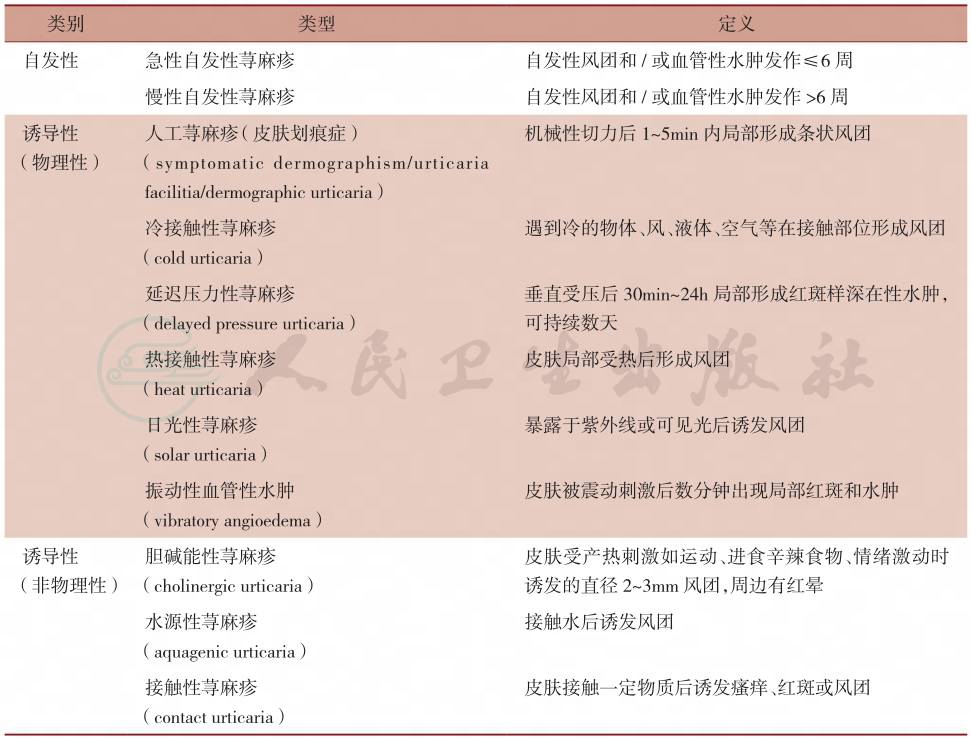

荨麻疹如果能在6周内痊愈,称为急性荨麻疹;病程超过6周为慢性荨麻疹。急性荨麻疹多为过敏反应引起的。慢性荨麻疹则大多数找不到确切原因。具体分类见表1。

荨麻疹的根本治疗是祛除病因,如不能祛除则应减少各种促进发病的因素,控制症状主要采用抗组胺治疗,此外还要注意防治并发症。

(1)抗组胺药:为治疗荨麻疹的一线药物。第一代抗组胺药因其镇静作用对荨麻疹影响晚间睡眠者有帮助。第二代抗组胺药具有系统抗过敏作用,多用于慢性荨麻疹的治疗。慢性荨麻疹的病因不易发现,发病机制复杂,单纯抗组胺药不能控制时,可根据病情同时加用稳定肥大细胞膜的药物(如曲尼司特等)。为防止抗组胺药长期应用发生耐药性,在应用某药物无效时,可更换不同种类的药物。对已控制的慢性荨麻疹患者应采取逐步减量至停药的服法,以维持缓解状态。

重症荨麻疹如急性发作、皮疹广泛或有喉头水肿时,可临时肌内注射肾上腺素或抗组胺药(如异丙嗪等)。

某些应用一线抗组胺药疗效不佳的慢性荨麻疹病例,亦可合用其他抗炎药物,如延迟性压力性荨麻疹可应用柳氮磺胺吡啶,白三烯受体拮抗剂可用于阿司匹林敏感的荨麻疹,秋水仙碱、羟氯喹、氨苯砜及吲哚美辛用于荨麻疹性血管炎。

(2)糖皮质激素:为治疗荨麻疹的二线药物,一般用于严重的急性荨麻疹、荨麻疹性血管炎、压力性荨麻疹应用抗组胺药无效,或慢性荨麻疹严重激发时。可静脉滴注或口服,但应避免长期应用。

(3)免疫抑制剂:用于治疗由自身免疫因素引起的荨麻疹。例如,环孢素A每日2.5~5毫克/千克。静脉注射免疫球蛋白也可用于治疗严重的自身免疫性荨麻疹,每日0.4克/千克,连续5日。其他免疫抑制剂,如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤或霉酚酸酯,也可用于治疗自身免疫性荨麻疹。

(4)降低血管通透性可采用维生素C、维生素P、钙剂,常与抗组胺药同用。

(5)由感染因素引起者可应用抗菌药物。

(6)局部可外用止痒药,如1%薄荷醑、炉甘石洗剂。局部使用遮光剂对日光性荨麻疹有一定效果。

END

内容来源:人民卫生出版社《皮肤科疾病合理用药问答》

主 编:张建中、陈周

ISBN:978-7-117-19116-6