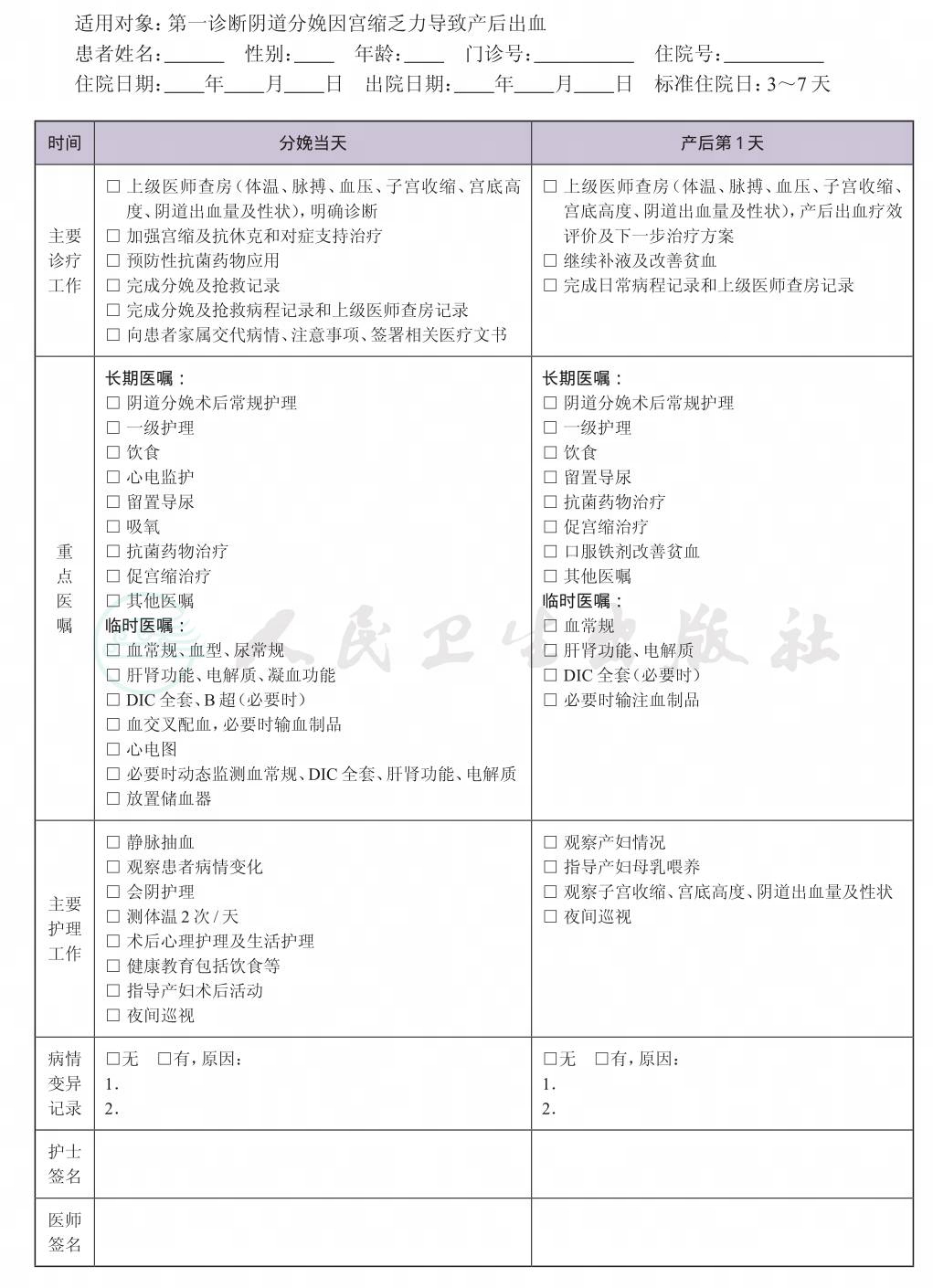

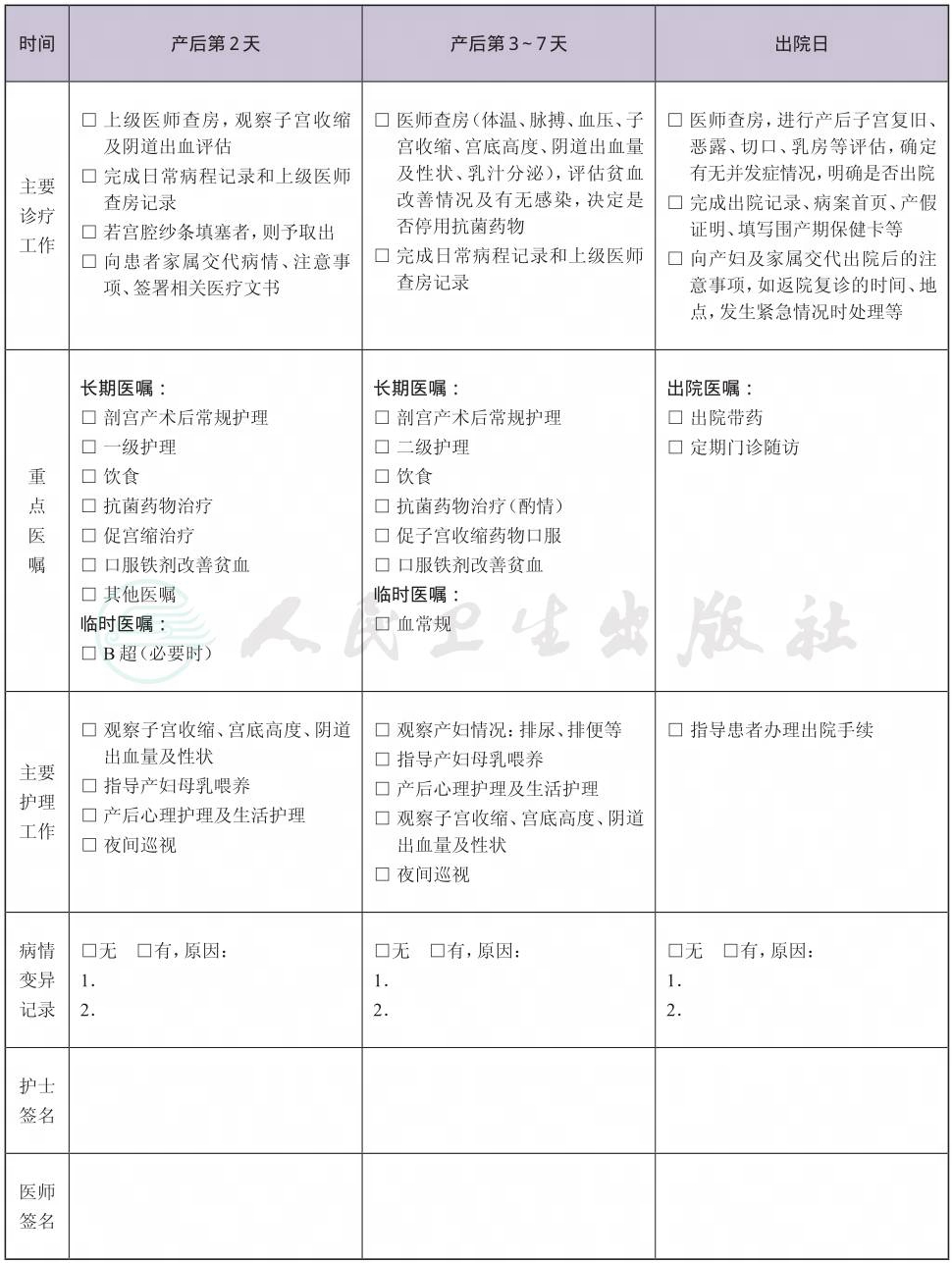

一、 宫缩乏力导致产后出血的临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为阴道分娩因宫缩乏力导致产后出血行保守治疗。

(二) 诊断依据

根据《临床诊疗指南 妇产科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)和《中华妇产科杂志-产后出血预防与处理指南》(中华医学会编著,2009年,第44卷,第7期)。

1.症状

(1) 胎儿娩出后24小时内阴道出血超过500ml,一般多发生在产后2小时内。

(2) 出血多为间歇性,血色暗红,有血凝块,宫缩差时出血多,宫缩好时出血少。

(3) 有时阴道流血不多,但按压宫底有大量血液和血块自阴道流出。

(4) 出血量多或出血速度快,产妇可出现休克症状。

2.体征

(1) 检查宫底较高,子宫软,甚至子宫轮廓不清。

(2) 阴道检查无产道裂伤。

(3) 胎盘检查完整。

3.辅助检查

(1) 血常规及凝血功能检查。

(2) B超检查。

(三) 选择治疗方案的依据

根据《临床诊疗指南 妇产科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)和《中华妇产科杂志-产后出血预防与处理指南》(中华医学会编著,2009年,第44卷,第7期)。

1.一般处理

(1) 监测出血量、生命体征及尿量。

(2) 开放静脉通路,输液,吸氧。

(3) 实验室检查(血常规,凝血功能检查,肝肾功能检查等)并动态监测。

(4) 配血备用。

2.加强宫缩

(1) 药物:

1) 缩宫素。

2) 前列腺素类(片剂、栓剂、注射液)。

(2) 子宫按摩或压迫法:

1) 经腹按摩子宫。

2) 经腹经阴道联合按压。

3.抗休克治疗 注意纠正血容量及补充凝血物质。

4.注意多科协助(麻醉科、血液科、ICU等)。

5.经上述治疗无效,可根据患者情况和医师的熟练程度选择下列手术方法:

(1) 宫腔填塞:包括宫腔水囊压迫和宫腔纱条填塞,阴道分娩后宜选用水囊压迫,于放置后24小时内取出;注意观测出血量、宫底高度、生命体征变化等,动态监测血红蛋白、凝血功能的状况。

(2) B-Lynch缝合:经子宫按摩和宫缩剂治疗无效并有可能切除子宫的患者,先试用两手加压观察出血量是否减少,以估计B-Lynch缝合止血的可能性,必要时实施B-Lynch缝合。

(3) 缝扎子宫血管上行支或双侧髂内动脉。

(4) 有条件者行子宫动脉栓塞术。

1) 适应证:经保守治疗无效,生命体征稳定。

2) 禁忌证:生命体征不稳定,不宜搬动的患者;合并有其他脏器出血的DIC患者;严重的心、肝、肾和凝血功能障碍;对造影剂过敏者。

6.抗菌药物应用。

(四) 标准住院日

为3~7天。

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合阴道分娩因宫缩乏力导致产后出血疾病编码。

2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 诊断所需检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规+血型、尿常规。

(2) 肝肾功能、电解质、凝血功能。

(3) 心电图。

2.根据病情需要可选的检查项目 感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等,孕期未查者)、B超。

(七) 诊断明确立即治疗

(八) 治疗选择

1.缩宫素 是治疗产后出血的一线药物,24小时总量控制在60~80U。

2.前列腺素类(片剂、栓剂、注射液) 片剂顿服或舌下给药;栓剂为直肠或阴道给药;注射液为深部肌内注射或子宫肌层注射,必要时均可重复使用。哮喘、心脏病和青光眼患者禁用。

3.预防性抗菌药物 建议使用青霉素类或第一、二代头孢类。青霉素类或头孢类过敏者可选用大环内酯类、喹诺酮类、氨基糖苷类抗菌药物。选用喹诺酮类抗菌药物须暂停母乳喂养。预防性抗菌药物应用72小时停药。

(九) 出院标准

1.一般状况好,体温正常。

2.子宫复旧好。

3.阴道出血量少。

(十) 变异及原因分析

1.若保守治疗无效,产后出血需行手术治疗[B-Lynch缝合、子宫动脉栓塞术或子宫次全(或全)切除术时],则退出此路径。

2.治疗过程中出现感染、贫血及其他合并症者,需进行相关的诊断和治疗,延长住院时间。

二、 宫缩乏力导致产后出血临床路径表单