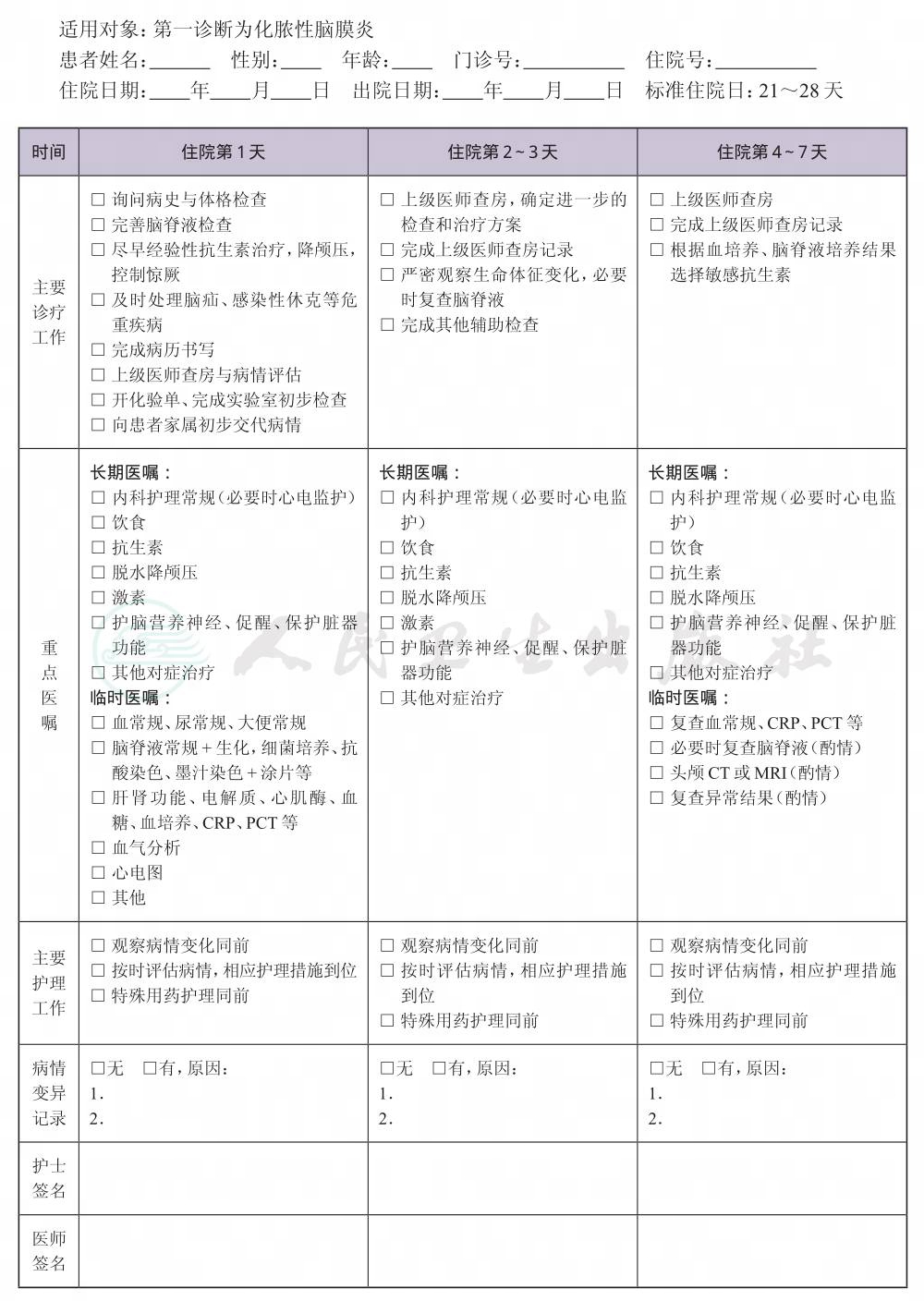

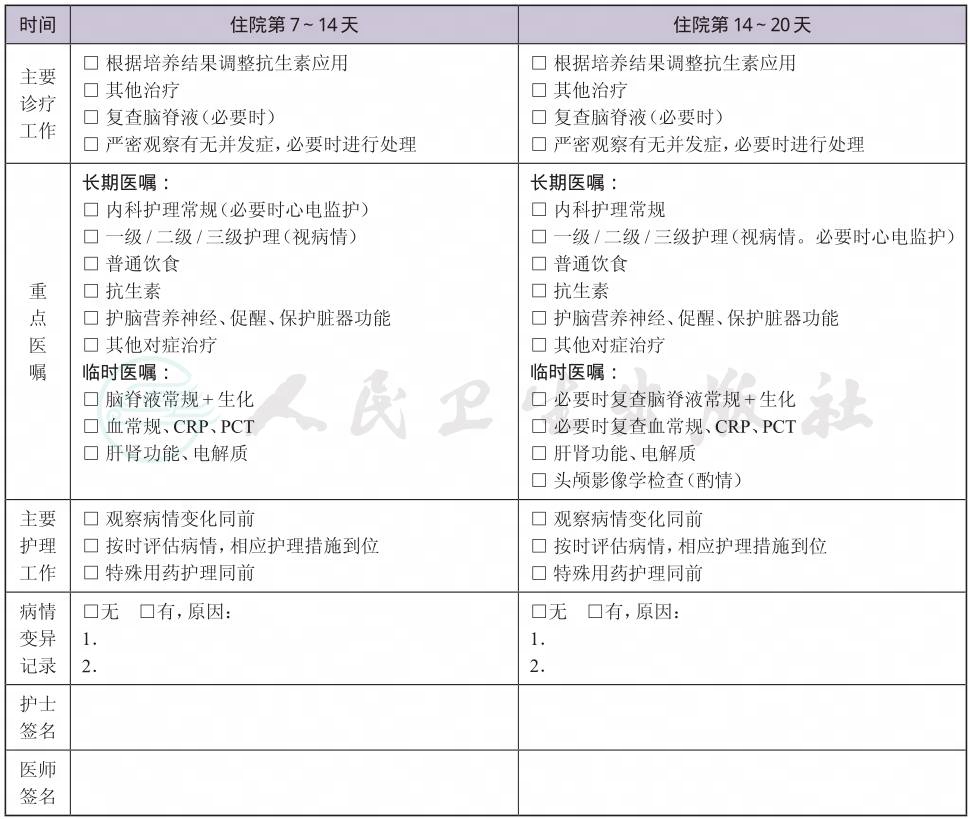

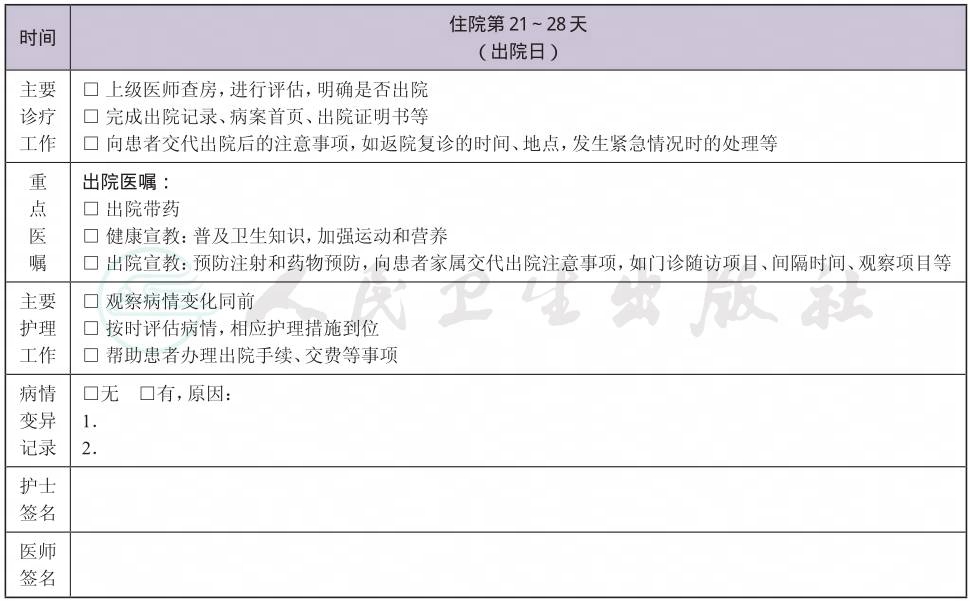

一、 化脓性脑膜炎临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为化脓性脑膜炎。

(二) 诊断依据

根据原卫生部“十二五”规划教材、全国高等学校教材《传染病学》(第8版)(人民卫生出版社,2013,李兰娟、任红主编),《儿科学》(第8版)(原卫生部“十二五”规划教材,王卫平主编,人民卫生出版社)。

1.临床表现 发热、头痛、精神萎靡、疲乏无力等。脑膜刺激征,颅内压增高,可有惊厥、意识障碍、肢体瘫痪或感觉异常等。

2.辅助检查 外周血白细胞总数增高,分类以中性粒细胞为主。脑脊液外观浑浊,压力增高,白细胞总数增多,多在(500~1000)× 106/L以上,中性粒细胞为主,糖和氯化物明显降低,蛋白质明显增高;涂片、培养可发现致病菌。

(三) 治疗方案的选择

根据原卫生部“十二五”规划教材、全国高等学校教材《传染病学》(第8版)(人民卫生出版社,2013,李兰娟、任红主编),《儿科学》(第8版)(原卫生部“十二五”规划教材,王卫平主编,人民卫生出版社),《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》(《抗菌药物临床应用指导原则》修订工作组,国卫办医发〔2015〕43号)。

1.病原治疗 选用敏感的抗菌药物,遵循早期、足量、足疗程、敏感、易透过血-脑屏障的原则。

2.一般及对症治疗 做好护理,预防并发症。保证足够液体量、热量及电解质。高热时可用物理降温和药物降温;颅内高压时给予20%甘露醇,应用过程中注意对肾脏的损伤。

3.重症患者,可给予糖皮质激素,减轻炎症反应,降低颅内压,减少炎症粘连,减少神经系统后遗症。

4.并发症的治疗。

(四) 标准住院日

为21~28天。

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合化脓性脑膜炎疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,如在住院期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、大便常规。

(2) 腰椎穿刺脑脊液常规+生化、细菌培养、抗酸染色、墨汁染色+涂片等。

(3) 肝肾功能、电解质、心肌酶谱、血凝试验、血糖。

(4) 血培养、CRP、PCT。

2.根据患者病情可选择的检查项目 血气分析、遗传代谢病筛查、自身免疫检查。头颅影像学检查。

(七) 治疗方案与药物选择

1.抗生素治疗 初始选用易透过血-脑屏障的针对可能病原菌有效的抗菌药物,必要时联合用药;待病原菌明确后参照药物敏感试验结果选药;疗程一般为2~3周,要求严格掌握停药指征,即症状消失,热退1周以上,脑脊液完全恢复正常方可停药。

2.激素 地塞米松0.2~0.6mg/(kg·d),分次静脉注射,连用3~5天。

3.脱水降颅压治疗。

4.护脑营养神经、保护脏器功能治疗。

5.对症和支持治疗。

6.并发症的治疗。

(八) 出院标准

1.临床症状消失。

2.热退1周以上。

3.脑脊液完全恢复正常。

4.没有需要住院处理的并发症和(或)合并症。

(九) 变异及原因分析

难治性化脓性脑膜炎:即常规抗生素治疗不能控制疾病,可以转出此路径,包括以下几个方面:

1.体温不退或退而复升,脑脊液难以恢复正常,需要改用其他抗菌药物。

2.病情进行性加重,出现并发症,需要加用其他治疗方案。

二、 化脓性脑膜炎临床路径表单