一、 儿童感染性心内膜炎临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为感染性心内膜炎。

(二) 诊断依据

根据中华医学会儿科学分会心血管学组《儿童感染性心内膜炎诊断标准建议》(中华儿科杂志,2010,48(12):913-915);《诸福棠实用儿科学》(第8版)(胡亚美、江载芳、申昆玲,人民卫生出版社,2015年)。

1.病理学指标

(1) 赘生物(包括已形成栓塞的)或心脏感染组织经培养或镜检发现微生物。

(2) 赘生物或心脏感染组织经病理检查证实伴活动性心内膜炎。

2.临床指标

(1) 主要指标:

1) 血培养阳性:在使用抗菌药物前1~2小时采血3次做血培养,每次在不同部位采血,血培养有相同的感染性心内膜炎的常见微生物(草绿色链球菌,金黄色葡萄球菌,凝固酶阴性葡萄球菌,肠球菌等)。

2) 心内膜受累证据(超声心动图征象):

①附着于瓣膜、瓣膜装置、心脏或大血管内膜、人工材料上的赘生物。

②腱索断裂、瓣膜穿孔、人工瓣膜或缺损补片有新的部分裂开。

③心腔内脓肿。

(2) 次要指标:

1) 易感染条件:基础心脏疾病、心脏手术、心导管术、经导管介入治疗、中心静脉内置管等。

2) 较长时间的发热≥38℃,伴贫血。

3) 原有的心脏杂音加重,出现新的心脏杂音,或心功能不全。

4) 血管征象:重要动脉栓塞、感染性动脉瘤、瘀斑、脾大、颅内出血、结膜出血、Janeway斑。

5) 免疫学征象:肾小球肾炎、Osler结、Roth斑、类风湿因子阳性。

6) 微生物学证据:血培养阳性,但未符合主要标准中要求。

3.诊断依据

(1) 具备下列①~⑤项任何之一者可诊断为感染性心内膜炎:①临床主要指标2项;②临床主要指标1项和临床次要指标3项;③心内膜受累证据和临床次要指标2项;④临床次要指标5项;⑤病理学指标1项。

(2) 有以下情况时可以排除感染性心内膜炎诊断:有明确的其他诊断解释心内膜炎表现;经抗生素治疗≤4天临床表现消除;抗生素治疗≤4天手术或尸解无感染性心内膜炎的病理证据。

(3) 临床考虑感染性心内膜炎,但不具备确诊依据时仍应进行治疗,根据临床观察及进一步的检查结果确诊或排除感染性心内膜炎。

(三) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合感染性心内膜炎。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四) 标准住院日

为4~6周。

(五) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、便常规,随病情变化而复查。

(2) C反应蛋白、血沉、降钙素原、凝血功能、心肌酶谱、类风湿因子、免疫球蛋白和补体、循环复合物,随病情变化而复查。

(3) 血培养,随病情变化而复查。

(4) 超声心动图、心电图,随病情变化而复查。

2.根据患者病情进行的检查项目

(六) 治疗方案的选择

1.抗生素治疗 早期诊断,及时合理应用抗菌药物治疗是提高感染性心内膜炎治疗效果的关键。抗菌药物的选择最好根据检出的病原微生物及其对抗菌药物的药敏试验结果。如血培养阴性则根据临床特点分析可能的病原微生物而选择合适的抗菌药物。应选择杀菌型并具有较大穿透性的抗菌药物,需足够的剂量及较长的疗程才能达到治愈目的。宜采用静脉给药以保证迅速达到有效血药浓度。联合应用具有协同抗菌作用的药物可增加疗效。制定治疗方案后尚需密切观察临床表现并随访血培养及炎症标志物评价治疗效果。

2.外科手术治疗 近年来急性感染性心内膜炎的治疗中,外科治疗被积极地采用,这也是急性感染性心内膜炎,特别是葡萄球菌性心内膜炎病死率显著降低的原因。外科治疗的指征包括:①二尖瓣或主动脉瓣损坏,重度反流导致心力衰竭;②经过合适的抗菌药物治疗1周以上仍持续发热、血培养阳性或心内赘生物增大;③心脏瓣膜穿孔、破损、瓣周脓肿或瘘道形成,呈现局部破坏性感染或感染扩散;④大型或有脱落风险的赘生物,特别是位于左心瓣膜上的赘生物,或在抗菌药物治疗2周内发生多于1次栓塞事件;⑤真菌或抗菌药物耐药病原体引起的心内膜炎等。外科手术包括:剔除赘生物、处理感染组织或人工材料植入物、修复或置换心脏瓣膜、矫治基础先天性心脏病或先天性心脏病术后残留缺损或梗阻。

3.支持治疗 包括休息、营养和输血等。有心功能不全者,根据病情予以相应的抗心力衰竭治疗。

4.病程观察及随访 大多数感染性心内膜炎患者经过适宜的抗菌药物或加外科手术治疗后能获痊愈。抗菌药物治疗有效的指标为:用药后3~5天体温逐渐下降、正常;血培养转阴及非特异性炎症指标转为正常。经过抗菌药物治疗1周以上仍然持续发热,需考虑治疗无效或存在合并症(如脓肿)。体温正常后再度发热,特别是在治疗3~4周时有可能因药物(β-内酰胺类抗生素)过敏引起。

在抗菌药物治疗疗程完成时应进行超声心动图检查评估心脏瓣膜形态、功能、反流程度及赘生物状况,作为以后随访复查时的对照。在出院前患者应接受预防感染性心内膜炎复发的教育及消除口腔内感染病灶。随访中还需注意心脏瓣膜功能不全导致心力衰竭及药物的迟发性毒性反应(如听力障碍、肝肾功能不全等)。

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

感染性心内膜炎的病死率及病残率仍然比较高,感染性心内膜炎的预防具有重要的意义。目前认为预防对象应限于感染性心内膜炎高危病例:①有感染性心内膜炎病史。②心脏人工瓣膜置换或人工材料修补。③先天性心脏病(发绀型先天性心脏病,未手术或曾接受分流、管道手术;外科手术应用人工材料、装置或心导管介入治疗后6个月内;矫治手术后邻近人工材料补片或装置残留缺损)。高危病例在接受涉及牙龈组织、牙齿根尖周围部位或引起口腔黏膜破损的牙科手术前需要抗菌药物预防。抗菌药物预防不推荐常规用于呼吸道(气管镜、支气管镜、喉镜)、消化道(胃镜、结肠镜、经食管超声)及泌尿道(膀胱镜)检查操作时。对青霉素或氨苄西林无过敏者,术前30~60分钟应用阿莫西林或氨苄西林50mg/kg,1次口服或静脉注射,也可换用头孢氨苄50mg/kg 1次口服。对阿莫西林及氨苄西林过敏者可用克林霉素20mg/kg 1次口服或静脉注射。注意口腔卫生对预防感染性心内膜炎可能较应用预防性抗生素更重要。

(八) 出院标准

达到抗菌药物治疗疗程;血培养转阴;非特异性炎症指标转为正常(血沉< 20mm/h,CRP < 8mg/L);超声心动图检查心内赘生物缩小,致密度改变或消失。

(九) 变异及原因分析

1.心力衰竭 心力衰竭是急性感染性心内膜炎最常见的严重并发症,可在治疗过程中发展为严重心力衰竭,术前心力衰竭程度影响手术死亡率。

2.持续发热 持续发热可能与以下因素有关:①抗生素治疗不够或不恰当;②耐药菌感染;③局部感染灶未被控制;④栓塞或心外部位感染;⑤静脉管道感染;⑥抗生素副作用。需要通过各种辅助检査明确病因、针对处理。

3.栓塞事件 感染性心内膜炎的栓塞事件风险很高,可见于20%~50%的病例,接受抗生素治疗后,新的栓塞风险降为6%~20%,特别是治疗2周后明显减低。通常认为位于主动脉瓣上或二尖瓣上的赘生物> 10mm,摆动度大,特别是金黄色葡萄球菌性心内膜炎者栓塞风险较高。

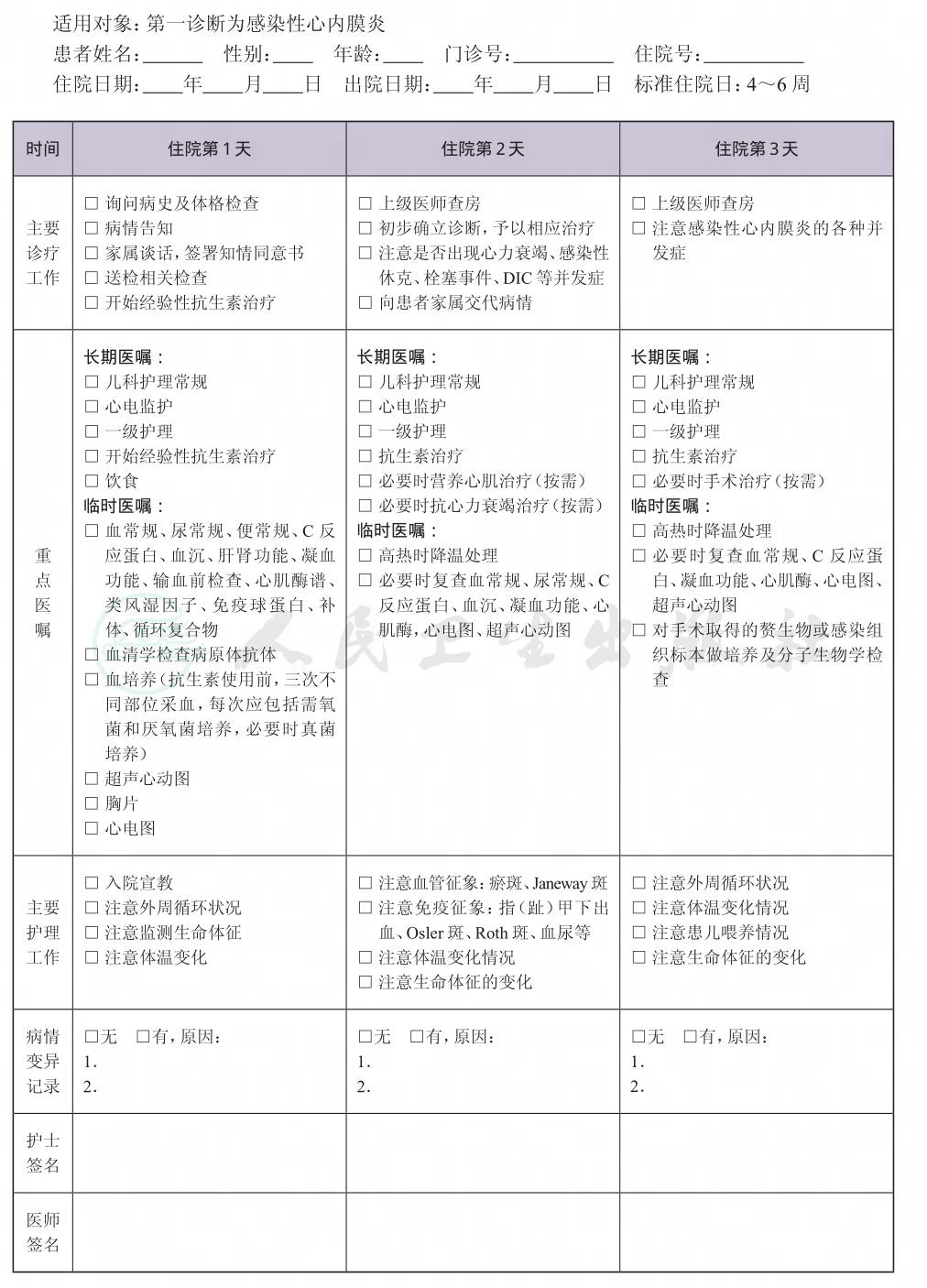

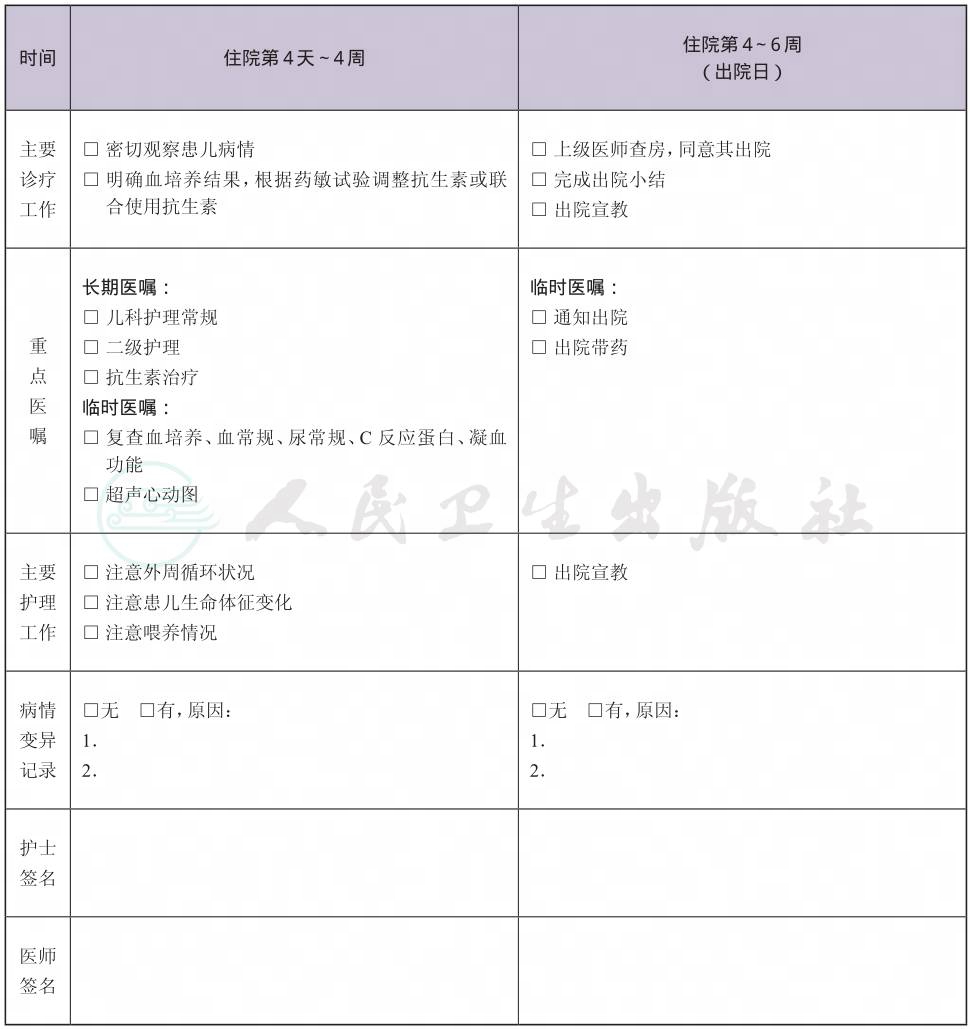

二、 儿童感染性心内膜炎临床路径表单