去看看

去看看

脑电图(electroencephalogram,EEG)是通过安置在头皮或颅内的电极记录大脑皮质神经元的自发性、节律性电活动。脑电图是癫痫诊断和鉴别诊断中最重要的一项检查工具,尽管高分辨率的解剖和功能影像学在不断的发展,但脑电图始终是其他检测方法不可替代的。

一、脑电图在癫痫诊断中的主要作用

1.有助于确定发作性事件是否为癫痫发作。

2.有助于癫痫发作类型的诊断。

3.有助于癫痫综合征的诊断。

4.有助于发现癫痫发作的诱发因素。

5.有助于评估单次非诱发性癫痫发作后再次发作的风险。

二、脑电图在癫痫治疗中的主要作用

1.辅助评估抗癫痫发作药治疗的疗效。

2.癫痫外科术前评估。

3.排除癫痫样放电所致的认知障碍。

4.辅助评估抗癫痫发作药撤药后复发风险。

三、癫痫患者脑电图的敏感性、特异性及正确评价

1.脑电图在癫痫诊断中的敏感性是指癫痫样放电(epileptiform discharges)在癫痫人群中的发生率,并不是所有癫痫患者脑电图都能监测到发作间期的癫痫样放电。一般来说,癫痫样放电在癫痫儿童中的发生率明显高于成人,且癫痫起病年龄越早发生率越高。

2.脑电图癫痫样放电的特异性是指相比癫痫患者而言,癫痫样放电在正常人群中的发生率。10%正常人可有非特异性脑电图异常,1%的正常人可检测到癫痫样放电,对于有神经系统异常而无癫痫发作的儿童,其癫痫样放电的检出率会更高。常见有三种类型癫痫样放电可出现在非癫痫人群特别是儿童中:中央颞区放电、广泛性棘慢波放电及光阵发反应。儿童中60%的中央颞区放电和50%的枕区放电不伴有临床癫痫发作,仅有光阵发反应者很少出现癫痫发作。因此,不能仅凭借脑电图异常而不考虑临床表现来诊断癫痫。

3.正确评价脑电图的作用

(1)少数癫痫发作的发作期头皮脑电图正常,或被伪差遮盖而难以识别。

(2)癫痫发作频率与发作间期放电有时不成比例,放电的多少不一定能反映癫痫的严重性,如儿童良性癫痫伴中央颞区棘波患者在睡眠中常有多量的放电,但癫痫发作频率常较低,预后良好。

四、脑电图监测种类的选择

(一)头皮脑电图监测

头皮脑电图监测的种类主要有:常规脑电图、动态脑电图及视频脑电图三种类型。

1.常规脑电图

一般记录时间为30分钟左右,监测时间短特别是缺乏睡眠状态时常难以记录到癫痫样放电。

2.动态脑电图监测(ambulatory EEG monitoring,AEEG)

通常可连续记录24小时左右,因此又称24小时脑电图监测。采用便携式记录设备,患者的活动相对不受限,优点是在完全自然活动的条件下记录脑电图,但由于没有录像设备,不能观察患者发作中的情况。主要适用于发作频率相对稀少、短程脑电图不易记录到发作者;或癫痫发作已经控制,准备减停抗癫痫发作药前或完全减停药物后复查脑电图的患者。

3.视频脑电图监测(video EEG monitoring,VEEG)

是在脑电图设备基础上增加了同步视频设备,从而同步拍摄患者的临床情况,易于观察癫痫发作与脑电图变化间的实时关系。监测时间可根据需要灵活掌握,但鉴于监测时间延长导致费用增多、有限的资源使患者预约等候时间长等情况,如果监测目的主要用于癫痫诊断和药物治疗而不涉及外科手术,一般监测数小时并能记录到一个较为完整的清醒-睡眠-觉醒过程,其阳性率与24小时动态脑电图近似,是目前诊断癫痫最可靠的检查方法,并有逐渐取代动态脑电图监测的趋势;对于术前评估患者,根据其发作频率适当延长监测时间,以监测到该患者惯常的癫痫发作类型为目的。

(二)颅内电极脑电图(intracranial EEG,invasive EEG)

根据需要,有些外科手术治疗前应记录颅内电极脑电图(intracranial EEG),根据颅内电极植入技术的不同,颅内电极脑电图分为术前(硬膜下电极脑电图、立体定向脑电图)和术中脑电图二种。

1.术前脑电图

(1)硬膜下和深部电极脑电图(subdural and depth electrode EEG):

根据临床发作时症状及头皮脑电图提供的线索确定范围,通过开颅或钻孔的方法将条状、栅状电极或深部电极植入颅内硬膜下脑表面或脑深部,并应用视频脑电图仪记录大脑皮质表面或深部皮质结构发作间期和发作期的脑电图,对致痫灶进行精确定位。

(2)立体定向脑电图(stereo-electroencephalogram,SEEG):

通过立体定向技术将不同规格的电极精确植入颅内深部结构并记录其电活动。

2.术中脑电图(intra-operation EEG)

当术前检查确定致痫区后,为进一步确定切除范围,可在手术中,大脑皮质暴露后,应用条形、栅格状或深部电极短程记录局部皮质或深部结构的脑电图。

五、脑电图监测时机的选择

1.首次癫痫发作后应完成脑电图监测。

(1)脑电图有助于诊断及评判预后。

(2)获取治疗前的脑电图基本资料。

(3)可能有助于确定某些特殊的癫痫综合征。

(4)脑电图可能监测到临床上难以发现的发作,如非惊厥性癫痫发作、肌阵挛发作等。

(5)脑电图可能发现一些诱发因素如光敏性发作。

(6)有助于预测癫痫发作再发率,首次癫痫发作后脑电图有癫痫样放电者其再发率是脑电图正常者的2~3倍。

2.任何发作性临床症状在确诊困难时均应做脑电图监测。

3.癫痫治疗过程中应定期复查脑电图

(1)癫痫发作已控制:①脑电图异常,大约半年~1年复查一次脑电图;②脑电图正常:可适当延长脑电图复查间隔时间。

(2)癫痫发作未控制 可根据临床需要不定期或随时复查脑电图。

4.减停抗癫痫发作药前应进行脑电图监测 脑电图是判断停药时机的重要辅助指标,当临床上考虑减停抗癫痫发作药时,在结合年龄、病因、癫痫发作类型及癫痫综合征、治疗过程等情况下,应进行脑电图检查来评判癫痫复发的风险。

(1)脑电图正常:①结合临床,可以作为减停抗癫痫发作药的参考指标。具体病例应根据临床具体分析,如青少年肌阵挛癫痫患者即使脑电图正常多不能减停抗癫痫发作药,儿童良性癫痫伴中央颞区棘波患者脑电图正常甚至仍有癫痫样放电仍可能考虑减停抗癫痫发作药。②不能完全排除复发的风险。

(2)脑电图异常:①复发的风险较脑电图正常相对较大,故应慎重考虑可否减停抗癫痫发作药。②如果脑电图放电明显,一般应暂缓减药1~2年。

一、脑电图的基本特征

脑电图记录中电极对之间电位差的变化形成脑波,脑波是由周期与频率、波幅、位相三个基本要素组成。

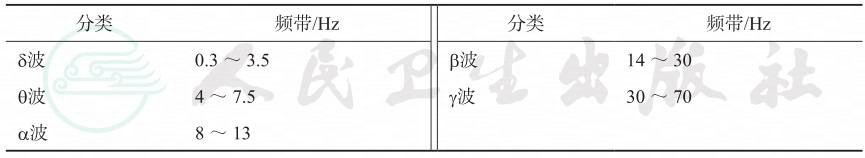

(一)脑电图的周期与频率

脑电图的周期(cycle)是指相邻的两个波谷或波峰之间的时间间隔,单位为毫秒(ms)。频率(frequency)指相同周期的脑波在1秒内重复出现的次数,单位为赫兹(Hz)或周期/秒(c/s)。人类脑波的频率一般在0.5~70Hz,脑波频率的分类见表8-1。

表8-1 脑波频率的分类

| 分类 频带/Hz | 分类 频带/Hz |

| δ波 0.3~3.5 θ波 4~7.5 α波 8~13 | β波 14~30γ波 30~70 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

(二)脑电图的波幅

脑电图的波幅(amplitude)反映的是任意两个电极之间的电位差,也称电压(voltage),单位为µV。一般确定标准状态下10µV的电压相当于1mm的高度。按照波幅的高低,通常将脑波分为四种类型:成人脑波25µV以下为低幅,25~50µV为中幅,50~200µV为高幅,200µV以上为极高幅。儿童脑波50µV以下为低幅,50~150µV为中幅,150~300µV为高幅,300µV以上为极高幅。

(三)位相

位相(phase)指脑波的波幅与时间的对应关系。通常规定以基线为标准,波峰向上的脑波称为负相波,波峰向下的脑波称为正相波。

二、正常脑电图

正常脑电图是统计学概念,是统计分析健康人群脑电图的结果。脑电图的表现受到如年龄、意识及精神状态、个体间差异、药物等多种因素的影响,判断脑电图时要时刻考虑到这些因素。

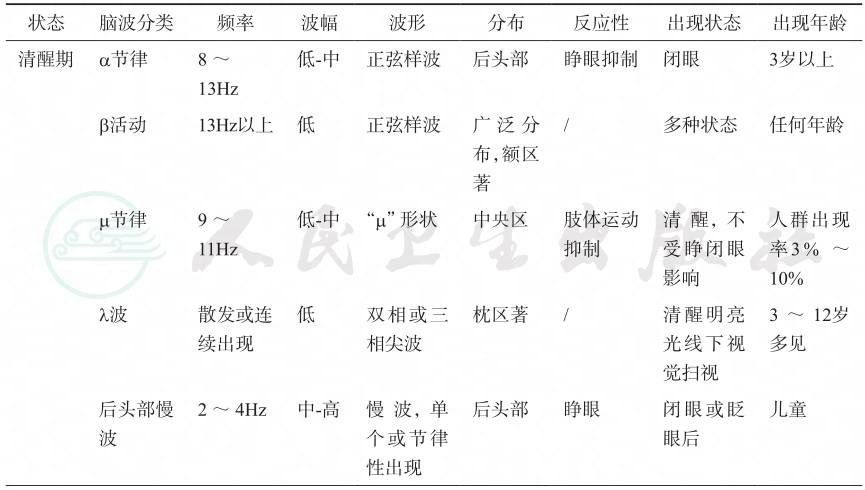

(一)正常清醒期和睡眠期脑电图形

正常清醒期和睡眠期脑电图形见表8-2。

表8-2 正常清醒期及睡眠期主要脑波分类及特征

| 状态 脑波分类 频率 波幅 波形 分布 反应性 出现状态 出现年龄 |

| 清醒期 α节律 8~ 13Hz 低-中 正弦样波 后头部 睁眼抑制 闭眼 3岁以上 β活动 13Hz以上 低 正弦样波 广泛分 布,额区 著 / 多种状态 任何年龄 µ节律 9~ 11Hz 低-中 “µ”形状 中央区 肢体运动 抑制 清 醒,不 受睁闭眼 影响 人群出现 率3%~ 10% λ波 散发或连 续出现 低 双相或三 相尖波 枕区著 / 清醒明亮 光线下视 觉扫视 3~ 12岁 多见 后头部慢 波 2~4Hz 中-高 慢 波,单 个或节律 性出现 后头部 睁眼 闭眼或眨 眼后 儿童 |

续表

| 状态 脑波分类 频率 波幅 波形 分布 反应性 出现状态 出现年龄 |

| 睡眠期 思睡期慢 活动 4~7Hz 中-高 慢波 中央、顶 区著或 广泛性 / 清醒到入 睡时 儿童多见 睡眠期枕 区一过性 正相尖波 (POSTs) 4~5Hz 低 正相尖波 枕区 / NREM睡 眠Ⅰ期及 Ⅱ期 儿童及成 人 顶尖波 / 高 尖波 颅中央 顶区著 / NREM睡 眠Ⅰ期后 期 儿童及成 人 睡眠纺锤 12~ 14Hz 低 纺锤形 颅中央 顶区著 / NREM睡 眠Ⅱ期 儿童及成 人 K综合波 / 高 尖形负相 波-正相波 颅中央 顶区著 / NREM睡 眠Ⅱ期 儿童及成 人 δ波 0.5~ 3.5Hz 高 慢波 广泛性 / NREM睡 眠Ⅲ期 儿童及成 人 锯齿样波 4~7Hz 中 拱形有正 相切迹的 θ节律波 颅中央 顶区著 / REM睡 眠 期 儿童及成 人 觉醒反应 各种频段 低-高 节律性脑 波 额、中央 区著 / 觉醒期 儿童及成 人 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

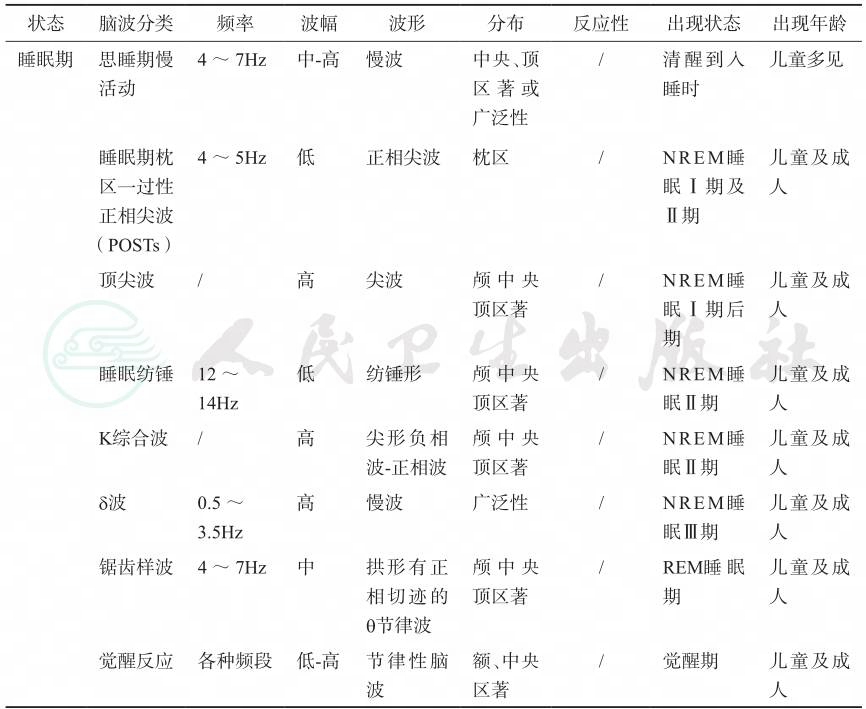

(二)依据脑电图进行睡眠分期

依据脑电图进行的睡眠分期见表8-3。

表8-3 睡眠周期及相关特征

| 睡眠阶段 主要特征 占总睡眠时间百分比 |

| NREM睡眠Ⅰ期(思睡期) 从α波解体到出现顶尖波 2%~5% NREM睡眠Ⅱ期(浅睡期) 出现纺锤波、K复合波、仍有顶尖波 45%~55% NREM睡眠Ⅲ期(中度睡眠期) 0.5~2Hz、波幅75µV以上慢波占记录页20% 以上,可存在K复合波、一些纺锤波 13%~22% REM睡眠期 低电压混合频率波,锯齿波;同时存在快速眼 球运动 20%~25% 觉醒反应 脑电波频率的突然变化,包括变化至θ波、α波 或频率大于16Hz脑电波,时间大于3s |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

正常人从清醒状态进入睡眠状态时,首先进入NREM睡眠期,整夜睡眠中NREM睡眠和REM睡眠大致以90分钟的节律交替出现。如将整夜睡眠时间分成3等份,则最初的1/3时间段内以NREM睡眠Ⅲ期为主,而后1/3时间段内以REM睡眠为主。整夜睡眠NREM睡眠时间共约占75%~80%,REM睡眠时间约占20%~25%。正常成年人整夜约有3~6个睡眠周期。如需进行精确的睡眠分期必须包括脑电图、眼动图、心电图、肌电图、口鼻气流、鼾声、呼吸运动、血氧饱和度及体位等。

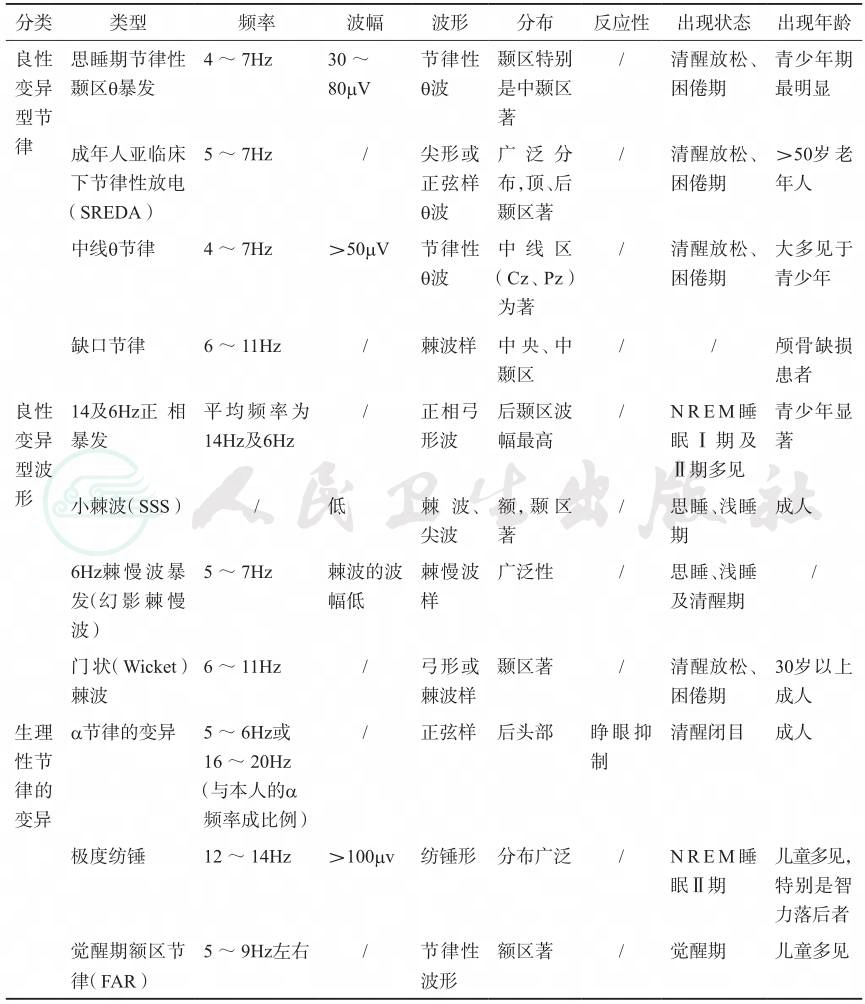

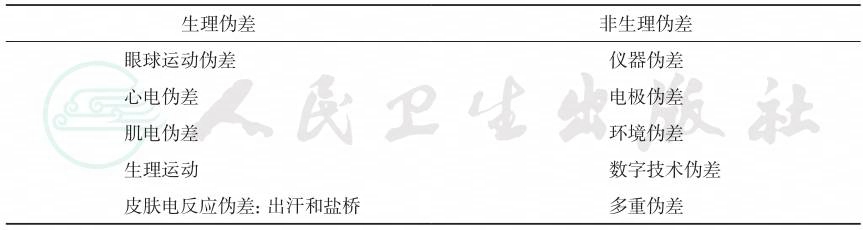

三、脑电图良性变异型和临床意义不确定的波形

常见良性变异型和临床意义不确定的波形及特征见表8-4。

表8-4 常见良性变异型和临床意义不确定的波形及特征

| 分类 类型 频率 波幅 波形 分布 反应性 出现状态 出现年龄 |

| 良性 变异 型节 律 思睡期节律性 颞区θ暴发 4~7Hz 30~ 80µV 节律性 θ波 颞区特别 是中颞区 著 / 清醒放松、 困倦期 青少年期 最明显 成年人亚临床 下节律性放电 (SREDA) 5~7Hz / 尖形或 正弦样 θ波 广泛分 布,顶、后 颞区著 / 清醒放松、 困倦期 >50岁老 年人 中线θ节律 4~7Hz >50µV 节律性 θ波 中线区 (Cz、Pz) 为著 / 清醒放松、 困倦期 大多见于 青少年 缺口节律 6~11Hz / 棘波样 中央、中 颞区 / / 颅骨缺损 患者 良性 变异 型波 形 14及6Hz正 相 暴发 平均频率为 14Hz及6Hz / 正相弓 形波 后颞区波 幅最高 / NREM睡 眠Ⅰ期及 Ⅱ期多见 青少年显 著 小棘波(SSS) / 低 棘 波、 尖波 额,颞区 著 / 思睡、浅睡 期 成人 6Hz棘慢波暴 发(幻影棘慢 波) 5~7Hz 棘波的波 幅低 棘慢波 样 广泛性 / 思睡、浅睡 及清醒期 / 门 状(Wicket) 棘波 6~11Hz / 弓形或 棘波样 颞区著 / 清醒放松、 困倦期 30岁以上 成人 生理 性节 律的 变异 α节律的变异 5~6Hz或 16~20Hz (与本人的α 频率成比例) / 正弦样 后头部 睁眼抑 制 清醒闭目 成人 极度纺锤 12~14Hz >100µv 纺锤形 分布广泛 / NREM睡 眠Ⅱ期 儿童多见, 特别是智 力落后者 觉醒期额区节 律(FAR) 5~9Hz左右 / 节律性 波形 额区著 / 觉醒期 儿童多见 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

四、异常脑电图

异常脑电图包括正常脑波成分的异常改变和出现异常波两种。

(一)背景活动异常

1.正常节律的改变 指清醒期及睡眠期各种生理性脑波出现病理性的改变,如大脑半球有病理损害时在病侧出现生理脑波与健侧不对称的现象,如α节律变慢、减弱或消失,β活动减弱或消失,睡眠波如顶尖波、睡眠纺锤及K综合波减弱或消失等。

2.慢波性异常 包括基本脑波节律慢化、持续弥漫性慢波活动、广泛间断性慢波活动(如间断节律性δ活动)、广泛性非同步化慢波。

3.快波异常 快活动的异常增强和衰减。

4.局部电压衰减。

5.暴发-抑制。

6.低电压和电静息。

(二)阵发性异常

临床上常将棘波、尖波、棘慢复合波、尖慢复合波、多棘慢复合等阵发性异常,称为癫痫样放电。

1.癫痫样波形

包括棘波、多棘波、棘节律和快节律、尖波、棘慢和尖慢复合波、多棘慢复合波、高度失律。

2.节律性暴发

指某一频率的节律突然出现、突然终止,明显突出于背景活动并持续一段时间。慢波节律暴发一般为非特异性异常电活动,可见于癫痫患者,也可在一过性脑功能障碍患者中出现。快波频率的暴发或棘波、尖波节律暴发多见于癫痫发作期或者仅为电发作。

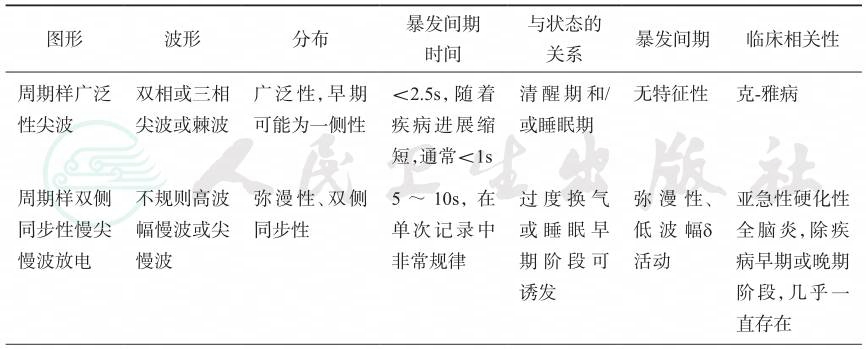

3.周期性波(pseudoperiodic patterns)

此种图形是由棘波、尖波和慢波组合在一起反复规律或接近规律地出现而组成,除见于一般的麻醉药或苯巴比妥昏迷外,一些周期样图形对临床有很强的诊断价值,常见于各种严重的脑病,不同病因的脑病在波形、分布、暴发间隔时间上具有一定的特征(表8-5)。

表8-5 周期样异常脑电图形的特征及与临床相关性

| 图形 波形 分布 暴发间期 时间 与状态的 关系 暴发间期 临床相关性 |

| 周期样广泛 性尖波 双相或三相 尖波或棘波 广泛性,早期 可能为一侧性 <2.5s,随 着 疾病进展缩 短,通常<1s 清醒期和/ 或睡眠期 无特征性 克-雅病 周期样双侧 同步性慢尖 慢波放电 不规则高波 幅慢波或尖 慢波 弥漫性、双侧 同步性 5~ 10s,在 单次记录中 非常规律 过度换气 或睡眠早 期阶段可 诱发 弥漫性、 低波幅δ 活动 亚急性硬化性 全脑炎,除疾 病早期或晚期 阶段,几乎一 直存在 |

续表

| 图形 波形 分布 暴发间期 时间 与状态的 关系 暴发间期 临床相关性 |

| 周期样一侧 性癫痫样放 电(PLEDs) 双相或三相 的尖波、棘 波或多棘波 一侧半球,侧 别间可有转移 1~2s 意识受损, 特别是儿 童,睡眠期 持续存在 弥漫性异 常慢波活 动,可 为 一侧显著 早期急性严重 性的一侧性脑 病,与局灶性 发作相关,在 成人短暂存 在,儿童可持 续存在 周期样慢复 合波,额、颞 区著 尖波或三相 波并混合暴 发性慢波 活动,类似 PLEDs 一侧颞区著 1~4s 意识损害 一侧或弥 漫性慢波 活动 单纯疱疹病毒 性脑炎,可在 CT扫描出现 异常前发现 暴发-抑制 棘波、慢波 和尖波混合 短暂暴发, 与持续较长 的相对扁平 段间隔 双侧性,可同 步 和/或 不 对 称 变化性 昏迷,图形 对刺激无 反应,无睡 眠周期 弥漫性相 对低平 严重弥漫性脑 病、缺氧,与新 生儿安静睡眠 期不同 三相波 高波幅偏 转,典型为 负相-正相- 负相 双侧同步、前 头部著,双极 导联上前后头 部延迟25~ 140ms 1.5~2.5Hz 簇发或游走性 意识损害 背景节律 变慢 中毒或代谢性 脑病,特别是 肝性脑病 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

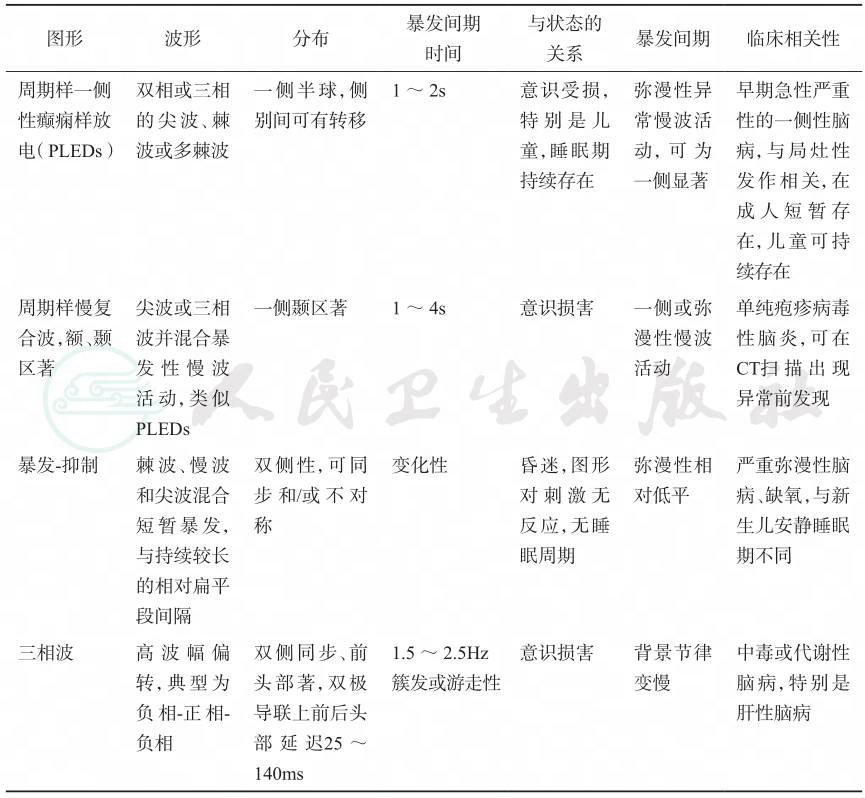

五、伪差的识别

脑电图伪差的识别是脑电图判读的重要部分。伪差为非脑源性活动,有时与异常脑电活动非常相似,严重时干扰脑电图记录和分析,导致诊断错误。常见的伪差见表8-6。

表8-6 脑电图常见的伪差

| 生理伪差 非生理伪差 |

| 眼球运动伪差 仪器伪差 心电伪差 电极伪差 肌电伪差 环境伪差 生理运动 数字技术伪差 皮肤电反应伪差:出汗和盐桥 多重伪差 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

六、脑电图报告的书写

(一)正式的脑电图报告应包括患者的基本信息

患者姓名、性别、年龄、临床诊断、记录日期及记录时长、脑电编号、记录电极数量[除头部电极外,还应包括肌电电极数量及位置,有特殊电极(如蝶骨电极等)也应标明]。同时还要记录患者简要病史、目前正在服用的抗癫痫发作药、监测期间患者的意识状态。如有剥夺睡眠、禁食或其他特殊诱发试验亦应记录。最后应由技术员及医师署名。

(二)脑电图报告

脑电图报告主要由三部分组成。

1.临床基本情况介绍(如前述)

2.脑电图特征的描述 应尽量采用客观的方式,对脑电图的特征包括正常或异常现象进行描述。

(1)背景活动描述:首先描述优势活动,其频率、数量、部位、波幅、对称性、是否有节律性或不规则性。如为枕区α节律还应描述其睁闭眼反应性。其次对非优势活动也要做相应的描述。

(2)对异常波形进行描述:包括其波形特征(棘波、尖波、棘慢、尖慢复合波、多棘慢、三相波和慢波等)、波幅、分布方式(广泛性、弥漫性或局灶性、脑区性、一侧性、多灶性、游走性)、分布范围和部位、对称性、同步性(半球内和半球间)、发放特征(散发、偶发、一过性、周期性、节律性、阵发等)、数量(主观描述)等。

(3)对诱发试验进行描述:要说明诱发活动的质量(如过度换气、闪光刺激诱发试验期间配合程度好、一般或很差)。闪光刺激给予的频率范围及刺激时的眼状态(合眼、闭眼、睁眼)也应标注。对于诱发试验有无反应,以及出现异常波的波形、波幅、出现范围及持续时间进行描述。

(4)对良性变异型及临床意义不确定的波形也应在报告中体现,以及监测期间出现的伪差也应说明。

(5)对于监测期间出现的临床事件,需注明事件发生时间、患者意识状态及临床症状,相应写出同步脑电图背景及脑电图演变情况。并判断是否为痫性事件。

3.脑电图结果的解释 包括对正常或异常程度的印象、脑电图与临床的相关性。

脑电图诊断:①脑电图医师对脑电图记录作出正常或异常的判断。②脑电图监测中如发现癫痫样放电,应具体描述部位及异常放电形式,如描述为某导或某几导联棘波、棘慢波或尖波等。如只出现“癫痫样放电”的字样,首先描述不够具体,而且一些小棘波或中线棘波等,可能是一种良性脑电图现象,可能会导致临床上的误诊误治;并且脑电图异常电活动的临床意义需结合患者的具体临床症状、异常电活动的波形、频率、部位等综合判断。脑电图异常电活动可出现在癫痫及其他神经系统或非神经系统疾病的患者,也可以出现在健康儿童中,不一定具有病理意义。③如果有既往的脑电图,应进行比较。

一、癫痫发作期脑电图特征

(一)发作期脑电图分析要点

1.癫痫发作时发作起始的脑电图特点

(1)频率突然变化:

出现新的节律性波形,可为α频段或较之更快或更慢的波形,节律性波可具有或不具有棘波的特征,波幅逐渐增高、频率逐渐减慢,随后可出现棘波成分。

(2)波幅突然降低:

发作开始为突然局灶或广泛性去同步化电活动即电压衰减,在电压衰减前发作间期放电可突然停止或明显增多数秒,随着发作图形的演变、波幅逐渐增高,频率逐渐减慢,随后可出现显著的节律性活动。一些强直发作、痉挛发作及局灶性发作均可出现电压衰减图形。

(3)波幅突然增高:

发作初期波幅突然增高,如失神发作的双侧对称同步3Hz棘慢波节律性暴发。

2.判断癫痫发作时脑电图的注意要点

(1)一种发作类型可有多种发作期图形,如癫痫性痉挛。

(2)不同发作类型可有相似的发作期图形,如肌阵挛发作、失张力发作和肌阵挛-失张力发作。

(3)不是所有的发作类型都有特异性的发作期图形,如失张力发作。

(4)有些发作类型需要发作期脑电图及同步表面肌电图来辅助诊断,如肌阵挛-失张力发作。

(5)不是所有的癫痫发作头皮脑电图都有明确的发作期图形,如下丘脑错构瘤所致的局灶性发作(发笑发作)。

3.多导生理参数监测在诊断癫痫发作类型中的应用

(1)肌电图(EMG):

VEEG监测技术的应用大大提高了对癫痫发作分型的准确性。一些短暂性发作类型如癫痫性痉挛、肌阵挛、强直、失张力和肌阵挛-失张力等,同步记录受累肌群的EMG有助于在快速阅图时发现各种短暂性发作,减少对发作性事件的遗漏,并协助鉴别发作类型。

(2)心电图(ECG):

同步ECG或心电Holter记录可用于鉴别癫痫发作和由严重心律失常引起的心源性惊厥发作,寻找可能引起癫痫患者猝死的原因。

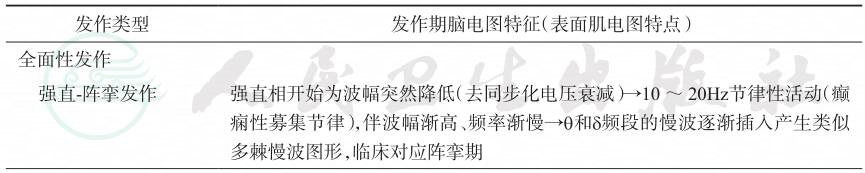

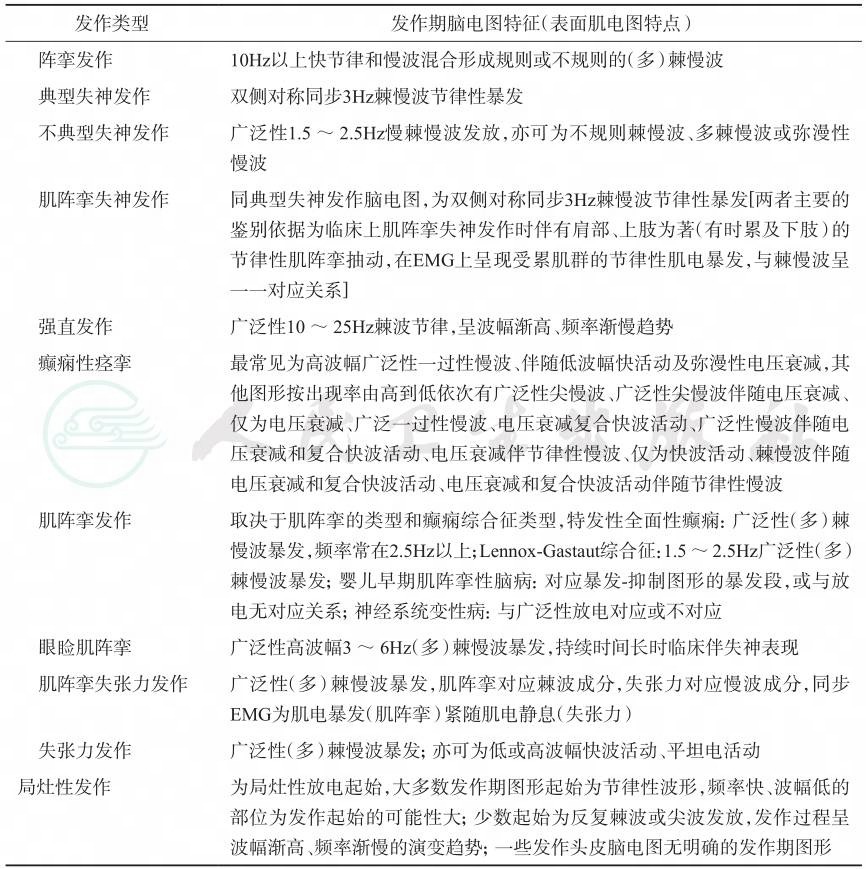

(二)常见癫痫发作类型的发作期脑电图特征

常见癫痫发作类型的发作期脑电图特征见表8-7。

表8-7 常见癫痫发作类型的发作期脑电图特征

| 发作类型 发作期脑电图特征(表面肌电图特点) |

| 全面性发作 强直-阵挛发作 强直相开始为波幅突然降低(去同步化电压衰减)→10~20Hz节律性活动(癫 痫性募集节律),伴波幅渐高、频率渐慢→θ和δ频段的慢波逐渐插入产生类似 多棘慢波图形,临床对应阵挛期 |

续表

| 发作类型 发作期脑电图特征(表面肌电图特点) |

| 阵挛发作 10Hz以上快节律和慢波混合形成规则或不规则的(多)棘慢波 典型失神发作 双侧对称同步3Hz棘慢波节律性暴发 不典型失神发作 广泛性1.5~2.5Hz慢棘慢波发放,亦可为不规则棘慢波、多棘慢波或弥漫性 慢波 肌阵挛失神发作 同典型失神发作脑电图,为双侧对称同步3Hz棘慢波节律性暴发[两者主要的 鉴别依据为临床上肌阵挛失神发作时伴有肩部、上肢为著(有时累及下肢)的 节律性肌阵挛抽动,在EMG上呈现受累肌群的节律性肌电暴发,与棘慢波呈 一一对应关系] 强直发作 广泛性10~25Hz棘波节律,呈波幅渐高、频率渐慢趋势 癫痫性痉挛 最常见为高波幅广泛性一过性慢波、伴随低波幅快活动及弥漫性电压衰减,其 他图形按出现率由高到低依次有广泛性尖慢波、广泛性尖慢波伴随电压衰减、 仅为电压衰减、广泛一过性慢波、电压衰减复合快波活动、广泛性慢波伴随电 压衰减和复合快波活动、电压衰减伴节律性慢波、仅为快波活动、棘慢波伴随 电压衰减和复合快波活动、电压衰减和复合快波活动伴随节律性慢波 肌阵挛发作 取决于肌阵挛的类型和癫痫综合征类型,特发性全面性癫痫:广泛性(多)棘 慢波暴发,频率常在2.5Hz以上;Lennox-Gastaut综合征:1.5~2.5Hz广泛性(多) 棘慢波暴发;婴儿早期肌阵挛性脑病:对应暴发-抑制图形的暴发段,或与放 电无对应关系;神经系统变性病:与广泛性放电对应或不对应 眼睑肌阵挛 广泛性高波幅3~6Hz(多)棘慢波暴发,持续时间长时临床伴失神表现 肌阵挛失张力发作 广泛性(多)棘慢波暴发,肌阵挛对应棘波成分,失张力对应慢波成分,同步 EMG为肌电暴发(肌阵挛)紧随肌电静息(失张力) 失张力发作 广泛性(多)棘慢波暴发;亦可为低或高波幅快波活动、平坦电活动 局灶性发作 为局灶性放电起始,大多数发作期图形起始为节律性波形,频率快、波幅低的 部位为发作起始的可能性大;少数起始为反复棘波或尖波发放,发作过程呈 波幅渐高、频率渐慢的演变趋势;一些发作头皮脑电图无明确的发作期图形 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

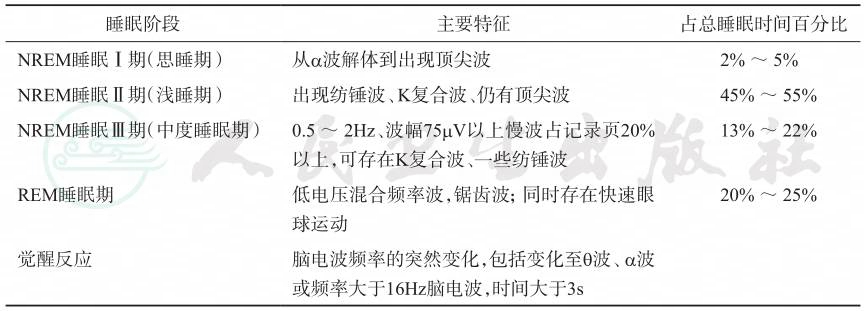

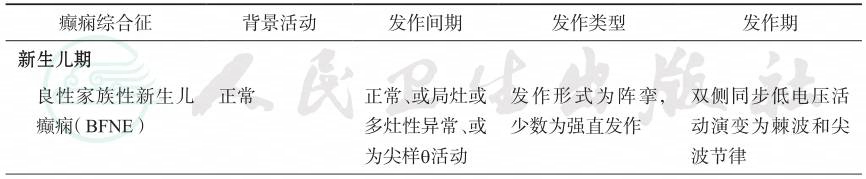

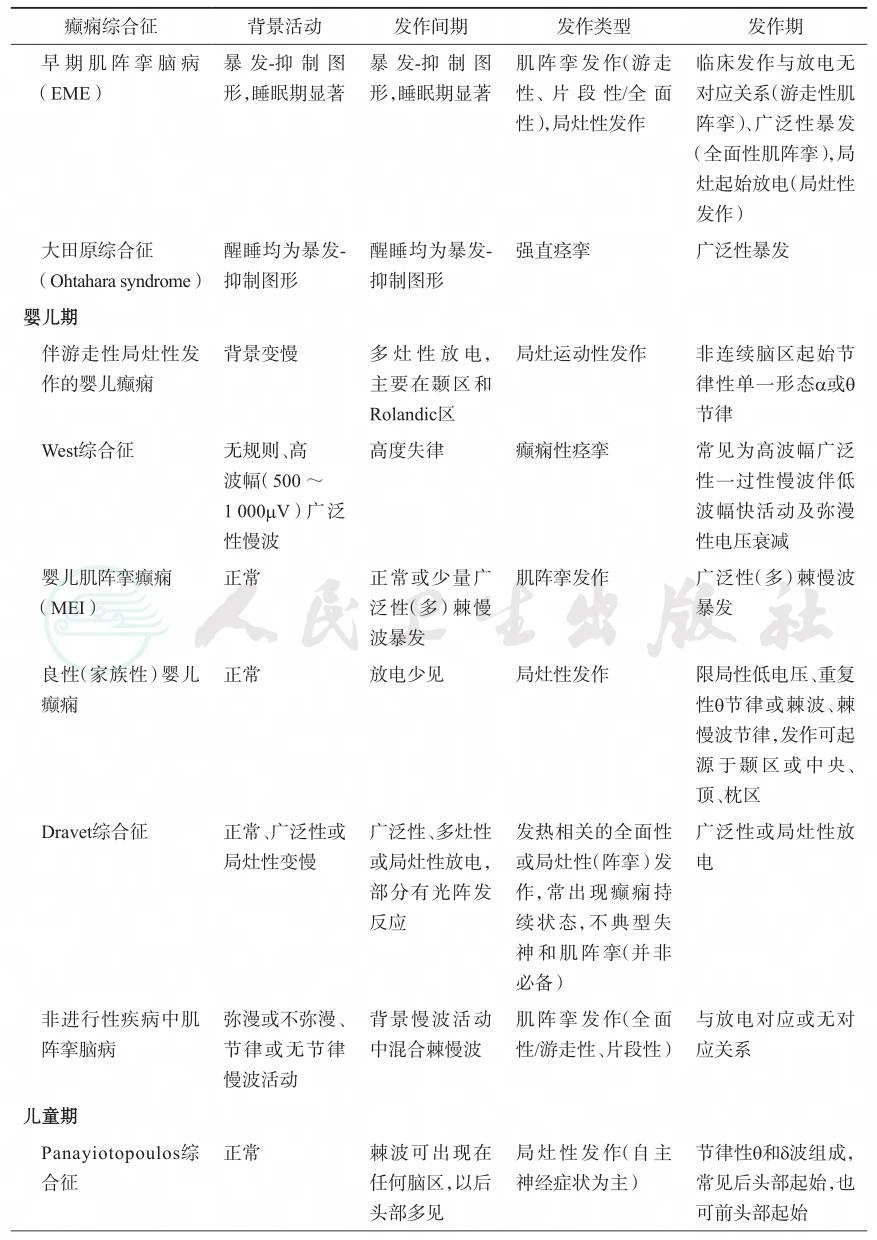

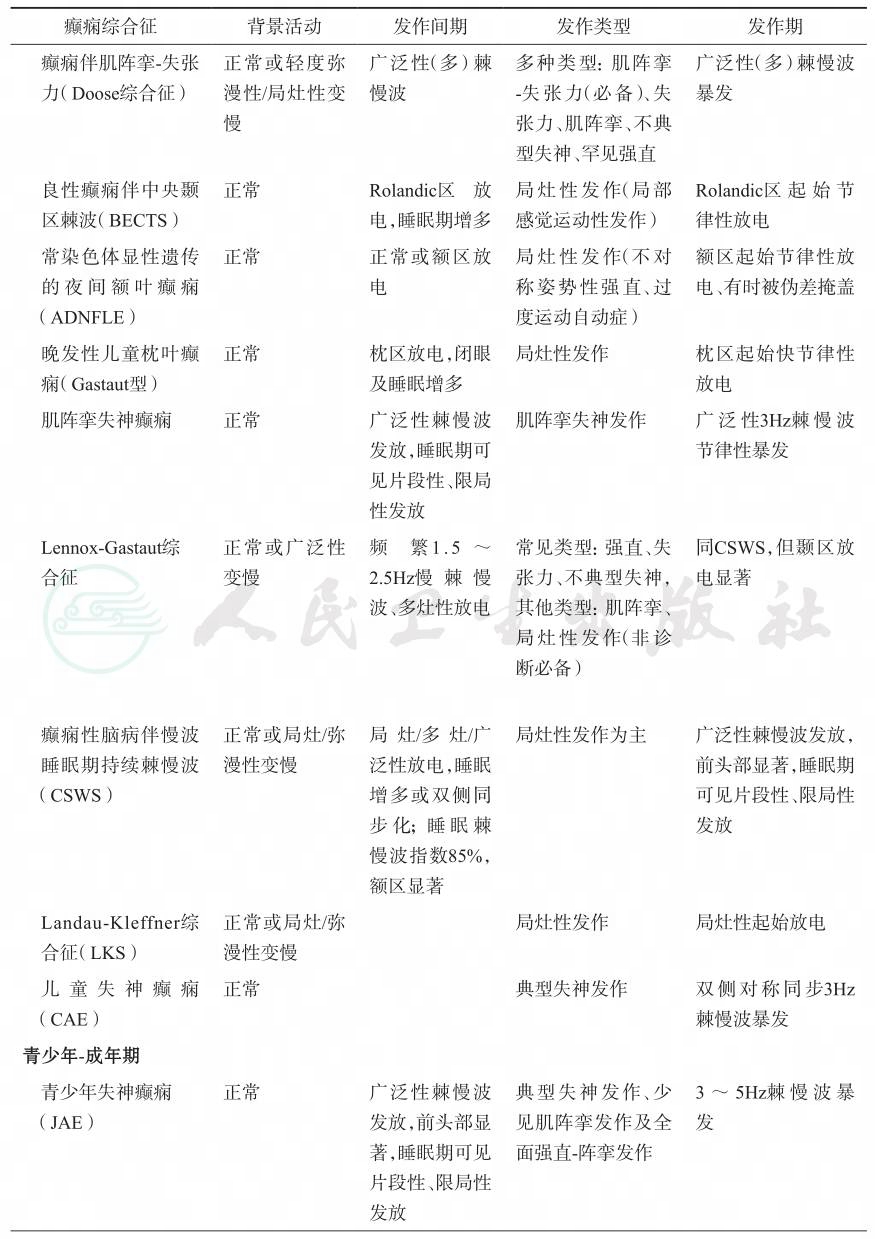

二、癫痫综合征的脑电图特征

不同起病年龄的常见电临床综合征的脑电图特征见表8-8。

表8-8 根据起病年龄排列的常见电临床综合征的脑电图特征

| 癫痫综合征 背景活动 发作间期 发作类型 发作期 |

| 新生儿期 良性家族性新生儿 癫痫(BFNE) 正常 正常、或局灶或 多灶性异常、或 为尖样θ活动 发作形式为阵挛, 少数为强直发作 双侧同步低电压活 动演变为棘波和尖 波节律 |

续表

| 癫痫综合征 背景活动 发作间期 发作类型 发作期 |

| 早期肌阵挛脑病 (EME) 暴 发-抑 制 图 形,睡眠期显著 暴 发-抑 制 图 形,睡眠期显著 肌阵挛发作(游走 性、片 段 性/全 面 性),局灶性发作 临床发作与放电无 对应关系(游走性肌 阵挛)、广泛性暴发 (全面性肌阵挛),局 灶起始放电(局灶性 发作) 大田原综合征 (Ohtahara syndrome) 醒睡均为暴发- 抑制图形 醒睡均为暴发- 抑制图形 强直痉挛 广泛性暴发 婴儿期 伴游走性局灶性发 作的婴儿癫痫 背景变慢 多灶性放电, 主要在颞区和 Rolandic区 局灶运动性发作 非连续脑区起始节 律性单一形态α或θ 节律 West综合征 无规则、高 波幅(500~ 1 000µV)广泛 性慢波 高度失律 癫痫性痉挛 常见为高波幅广泛 性一过性慢波伴低 波幅快活动及弥漫 性电压衰减 婴儿肌阵挛癫痫 (MEI) 正常 正常或少量广 泛性(多)棘慢 波暴发 肌阵挛发作 广泛性(多)棘慢波 暴发 良性(家族性)婴儿 癫痫 正常 放电少见 局灶性发作 限局性低电压、重复 性θ节律或棘波、棘 慢波节律,发作可起 源于颞区或中央、 顶、枕区 Dravet综合征 正常、广泛性或 局灶性变慢 广泛性、多灶性 或局灶性放电, 部分有光阵发 反应 发热相关的全面性 或局灶性(阵挛)发 作,常出现癫痫持 续状态,不典型失 神和肌阵挛(并非 必备) 广泛性或局灶性放 电 非进行性疾病中肌 阵挛脑病 弥漫或不弥漫、 节律或无节律 慢波活动 背景慢波活动 中混合棘慢波 肌阵挛发作(全面 性/游走性、片段性) 与放电对应或无对 应关系 儿童期 Panayiotopoulos综 合征 正常 棘波可出现在 任何脑区,以后 头部多见 局灶性发作(自主 神经症状为主) 节律性θ和δ波组成, 常见后头部起始,也 可前头部起始 |

续表

| 癫痫综合征 背景活动 发作间期 发作类型 发作期 |

| 癫痫伴肌阵挛-失张 力(Doose综合征) 正常或轻度弥 漫性/局灶性变 慢 广泛性(多)棘 慢波 多种类型:肌阵挛 -失张力(必备)、失 张力、肌阵挛、不典 型失神、罕见强直 广泛性(多)棘慢波 暴发 良性癫痫伴中央颞 区棘波(BECTS) 正常 Rolandic区 放 电,睡眠期增多 局灶性发作(局部 感觉运动性发作) Rolandic区起始节 律性放电 常染色体显性遗传 的夜间额叶癫痫 (ADNFLE) 正常 正常或额区放 电 局灶性发作(不对 称姿势性强直、过 度运动自动症) 额区起始节律性放 电、有时被伪差掩盖 晚发性儿童枕叶癫 痫(Gastaut型) 正常 枕区放电,闭眼 及睡眠增多 局灶性发作 枕区起始快节律性 放电 肌阵挛失神癫痫 正常 广泛性棘慢波 发放,睡眠期可 见片段性、限局 性发放 肌阵挛失神发作 广泛性3Hz棘慢波 节律性暴发 Lennox-Gastaut综 合征 正常或广泛性 变慢 频 繁1.5~ 2.5Hz慢棘慢 波、多灶性放电 常见类型:强直、失 张力、不典型失神, 其他类型:肌阵挛、 局灶性发作(非诊 断必备) 同CSWS,但颞区放 电显著 癫痫性脑病伴慢波 睡眠期持续棘慢波 (CSWS) 正常或局灶/弥 漫性变慢 局 灶/多 灶/广 泛性放电,睡眠 增多或双侧同 步化;睡眠棘 慢波指数85%, 额区显著 局灶性发作为主 广泛性棘慢波发放, 前头部显著,睡眠期 可见片段性、限局性 发放 Landau-Kleffner综 合征(LKS) 正常或局灶/弥 漫性变慢 局灶性发作 局灶性起始放电 儿童失神癫痫 (CAE) 正常 典型失神发作 双侧对称同步3Hz 棘慢波暴发 青少年-成年期 青少年失神癫痫 (JAE) 正常 广泛性棘慢波 发放,前头部显 著,睡眠期可见 片段性、限局性 发放 典型失神发作、少 见肌阵挛发作及全 面强直-阵挛发作 3~5Hz棘慢波暴 发 |

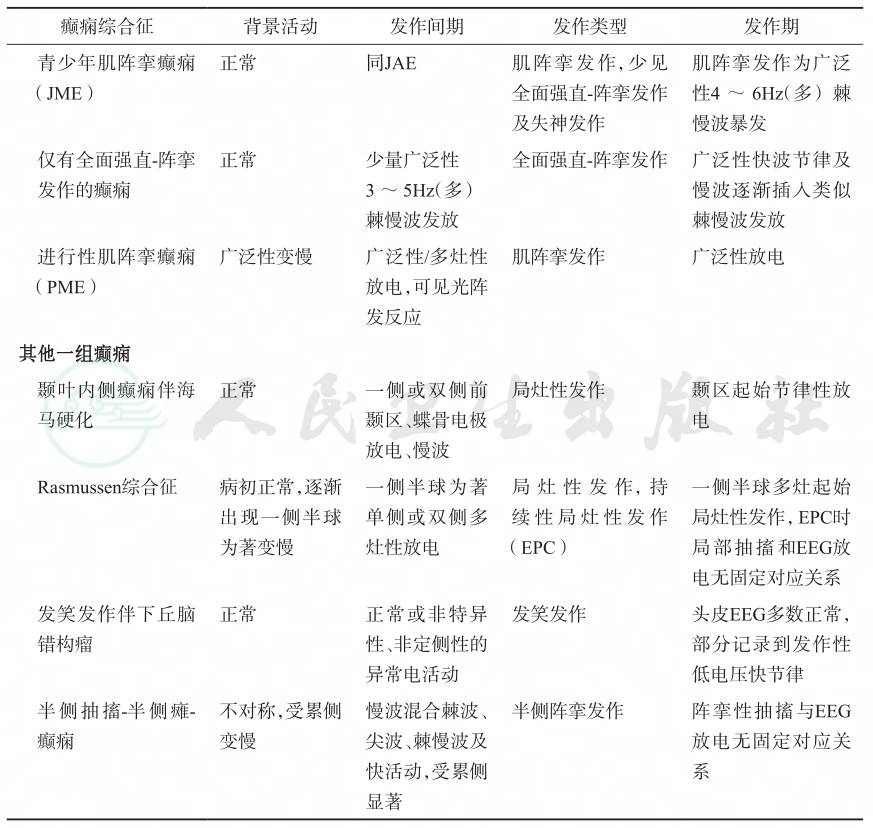

续表

| 癫痫综合征 背景活动 发作间期 发作类型 发作期 |

| 青少年肌阵挛癫痫 (JME) 正常 同JAE 肌阵挛发作,少见 全面强直-阵挛发作 及失神发作 肌阵挛发作为广泛 性4~ 6Hz(多)棘 慢波暴发 仅有全面强直-阵挛 发作的癫痫 正常 少量广泛性 3~ 5Hz(多) 棘慢波发放 全面强直-阵挛发作 广泛性快波节律及 慢波逐渐插入类似 棘慢波发放 进行性肌阵挛癫痫 (PME) 广泛性变慢 广泛性/多灶性 放电,可见光阵 发反应 肌阵挛发作 广泛性放电 其他一组癫痫 颞叶内侧癫痫伴海 马硬化 正常 一侧或双侧前 颞区、蝶骨电极 放电、慢波 局灶性发作 颞区起始节律性放 电 Rasmussen综合征 病初正常,逐渐 出现一侧半球 为著变慢 一侧半球为著 单侧或双侧多 灶性放电 局灶性发作,持 续性局灶性发作 (EPC) 一侧半球多灶起始 局灶性发作,EPC时 局部抽搐和EEG放 电无固定对应关系 发笑发作伴下丘脑 错构瘤 正常 正常或非特异 性、非定侧性的 异常电活动 发笑发作 头皮EEG多数正常, 部分记录到发作性 低电压快节律 半侧抽搐-半侧瘫- 癫痫 不对称,受累侧 变慢 慢波混合棘波、 尖波、棘慢波及 快活动,受累侧 显著 半侧阵挛发作 阵挛性抽搐与EEG 放电无固定对应关 系 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

切除性手术往往是难治性局灶性癫痫最有效的治疗手段,致痫区的准确定位是癫痫手术成功的前提,同时应尽可能避免因手术造成的严重功能障碍。每个患者都需要从第一阶段的术前评估开始。需要的检查包括详细的病史采集(现病史、既往史、家族史)、发作间期和发作期头皮视频脑电图(EEG)、高分辨率磁共振成像(MRI)、功能影像学检查(PET、SPECT)和详细的神经心理学评估,通过这些检查,可以分别定位于致痫区关系密切的相关区域,如症状起始区(病史、视频脑电记录的发作)、发作起始区(发作期EEG和发作期SPECT)、激惹区(发作间期EEG)、致痫性病变(MRI)和功能缺失区(PET、神经心理学检查),这些区域的确定如果能够形成关于致痫区的一致性的假设,并且致痫区的切除或离断不会造成严重的功能障碍,患者可以直接进行手术治疗。如果关于致痫区的定位不明确(上述结果互相矛盾),或者致痫区与重要功能区(运动、语言、视觉)关系密切,则需要进行颅内电极置入,以明确致痫区的位置和范围以及与重要功能区的关系。

一、颅内电极置入的适应证

1.不典型的颞叶内侧癫痫或者颞叶边缘系统癫痫

典型的颞叶内侧癫痫常有高度提示性的电临床特点以及影像学的异常发现。但是,双侧颞叶癫痫、假性颞叶癫痫(实际起源于后扣带回、岛叶、眶额回等处)或者颞叶癫痫附加症(即致痫网络涉及颞叶以及邻近皮质)都有可能表现为类似典型的单侧颞叶内侧癫痫的电临床特征。这些情况需要对颞叶内侧结构进行电极置入,还需要选择性地考量与其相关的岛叶、眶额回、扣带回、颞枕交界以及颞顶交界区域进行相应的电极置入。对于优势侧半球功能尚好的患者,颅内电极置入有可能把发作起始区精确到非常小且局限的范围内,能够有机会进行超选择性切除或离断,从而不必牺牲形态正常的海马,达到降低术后记忆力减退风险的目的。

2.磁共振阴性的局灶性癫痫

这类患者中大部分为隐匿的局灶性皮质发育不良(focal cortical dysplasia,FCD)。其中Ⅰ型FCD常常较为广泛,不以脑叶之间的边界为界限,需要颅内电极置入进一步定位和确定切除范围。Ⅱ型FCD虽然较为局限,但有可能位于脑沟的沟底(bottom of the sulcus),头皮EEG难以记录到明确的放电,需要格外仔细地分析早期发作症状、发作期头皮EEG起始模式以及早期的传播范围,并结合影像学证据,形成关于致痫区的假设,设计全面且完善的电极置入方案进行验证。

3.多个致痫性病变

如结节性硬化症、结节状脑室旁灰质异位等,无创性评估阶段的证据未能明确致痫区或可能进行热凝毁损治疗的病变。病变范围较大的发育性病变如多小脑回(polymicrogyria,PMG),经过无创性评估可以明确为一侧起源,可行电极置入进一步确定致痫区范围,也可能对致痫网络的重要节点进行热凝毁损治疗。

4.致痫区可能邻近功能区的新皮质癫痫

无论是磁共振阳性还是阴性,当致痫区可能毗邻重要功能区时,需要电极置入进一步明确致痫区范围,并且通过皮质电刺激对功能区进行定位(electrical stimulation mapping,ESM),以制定手术切除计划,减少或避免可能的术后功能障碍。

二、颅内电极不同置入方式

根据使用的电极类型和采用的具体技术,有几种方式进行颅内脑电图检查。目前临床常用的有术中皮质脑电图(intraoperative electrocorticography,ECoG)、硬膜下电极及深部电极脑电图(subdural electrodes and depth electrodes EEG)和立体定向脑电图(stereoelectroencephalography,SEEG)。

1.SEEG目前在国内广泛使用。SEEG是基于头皮脑电图、发作症状学分析,建立解剖-电-临床的相关性,形成关于致痫网络的一个或几个工作假设,利用立体定向技术,将深部电极置入相应的结构。因此SEEG的基本原则是在电极置入之前必须有一个相对明确的工作假设以及可能的备用假设。并且在假设的致痫网络框架内有足够的电极覆盖,而没有工作假设的“钓鱼式”或“撒网式”的电极置入是应该避免的。SEEG对于大多数情况应该是首选,包括:①致痫区位于脑沟底部(如局灶性皮质发育不良);②脑深部皮质区(岛叶-岛盖、边缘系统等);③深部或脑室周围病变,如下丘脑错构瘤和脑室旁结节状灰质异位;④工作假设涉及双侧或者多脑叶;⑤既往曾行开颅手术。SEEG不需要开颅手术,目前广泛使用的立体定向框架和机器人电极置入方法具有极高的精确度,出血及感染的风险远低于硬膜下电极。SEEG也广泛应用于儿童,具有很好的耐受性,应用于儿童需要颅骨厚度大于3mm。SEEG具有在三维空间定位致痫区的优势。另外对于一些难以进行切除性手术的病变可以在SEEG引导下进行热凝毁损治疗,如结节状脑室旁灰质异位及下丘脑错构瘤等。

2.硬膜下电极和深部电极脑电图 硬膜下电极包括栅状(grid)和条状(strip)电极,能很好地覆盖半球表面的大面积区域,半球凸面通常比半球内侧面或基底部皮质更容易覆盖。由于硬膜下电极与大脑表面的固定关系,能相对容易地描述致痫区的表面分布及其与皮质功能区的关系,尤其是凸面的运动和语言区。硬膜下电极一般需要进行大骨瓣开颅手术置入,可能存在严重的并发症风险。另外深部结构(如岛叶)、半球内侧面(如扣带回、辅助感觉运动区等)、基底部皮质(如眶额皮质)的硬膜下电极置入较为困难,可能增加静脉阻塞和脑肿胀的风险,而且电极的位置很难控制,有可能使电极偏离预期目标。如怀疑深部结构为致痫区有可能结合使用深部电极。对于位于脑沟底部的致痫区,硬膜下电极采样也比较困难。接受过开颅手术的患者硬脑膜通常是粘连的,难以剥离,因此硬膜下电极的放置也具有挑战性。对于进行硬膜下电极置入的患者,当监测结束后,无论是否能够进行切除性手术治疗,都必须要经过再次的开颅手术移除电极。

3.术中皮质电极脑电图(intraoperative electrocorticography,ECoG) 术中ECoG是使用硬膜下栅状或者条状电极和深部电极的组合,通过开颅手术在手术前、手术中以及在手术后进行。对于深部结构可以在直视或神经导航系统引导下,将深部电极手动插入硬膜下电极之间进行采样。对于一些发育性病理,比如FCD、结节性硬化、皮质发育畸形等,或者在头皮脑电图可以记录到持续性的癫痫样放电(continious epileptiform discharges,CED),可以通过ECoG的记录指导切除范围是否足够。也可以对患者进行术中唤醒通过皮质电极进行电刺激以确定功能区。但是ECoG仅能记录到发作间期的电活动,对于海马、颞底等结构的采样较差,脑电图可能受到麻醉药物的影响,并且会延长手术时间,需要在有限的时间内作出决定,具有一定的局限性。

三、颅内脑电图结果的解读

无论何种颅内EEG检查方法,都需要对EEG结果所示背景节律、发作间期及发作期电活动进行仔细分析。其中最重要的就是发作起始的电活动。由于致痫区的病理性质的不同,颅内脑电图可能记录到各种各样的发作起始模式,包括低电压快活动(low voltage activities,LVF)、低频高波幅周期性棘波、尖波节律、棘慢波电活动、高波幅暴发性多棘波、暴发-抑制以及δ刷等。比如周期性棘波仅见于颞叶内侧硬化患者中,δ刷仅发现于局灶性皮质发育不良患者,其他模式则不具有病理特异性。所有起始模式都存在高频振荡(high frequency oscillation,HFO)的增多,LVF经常被认为最能代表发作起始区的电活动。真正的发作起始区的直流电漂移(direct current shift-DC shift)可能比发作期电活动及HFO还要更早出现。必须指出的是,一定要充分熟悉不同脑区的生理性电活动及伪差,因为在颅内脑电中分析痫性异常时它们也会出现。

发作的早期播散区是否需要纳入切除范围一直存在争议。一些中心提倡切除范围包括早期播散区,另一些中心则不作为常规,除非这些区域同样存在低电压强直性快活动,还有一些中心根本不将这一区域纳入考虑。目前定义早期播散区的方式并不统一,而且脑区不完整采样可能造成偏倚,因此缺乏系统的、可比较的证据。如果切除这一区域真的能够更有机会完全控制发作,那也有可能是因为致痫区得到了更大范围的切除而与早期播散区无关。脑区的差异可能也是个问题,比如高选择性的颞叶内侧结构切除或横断就有可能完全控制住发作,与早期波及网络中的哪个节点并没有直接的关系。

某些模式的发作间期模式具有同样重要的价值,比如发作间期的反复或者持续的放电,常常提示与FCD等发育性病理有关,这些放电模式的位置也与发作起始区有非常好的一致性,能很好地提示致痫区的范围。

颅内EEG对于很多患者而言确实是癫痫手术前不可或缺的一环。硬膜下电极、SEEG以及ECoG各有不同,也都有明显的优势和劣势。在结合症状学、影像学、电生理学及神经心理学等资料后,提出关于致痫网络的假设非常重要,这样能避免徒劳的有创性评估。致痫性脑区的颅内电极采样固然存在固有偏倚,但在磁共振阴性病例越来越多的现在,颅内EEG还是可能为发作的完全控制提供有效途径。另外对颅内电生理学认识的不断提高,比如说HFO等,颅内EEG在癫痫手术决策中变得越来越重要。

脑电图以其良好的时空分辨率、较高的敏感性和床旁记录的可行性,成为ICU医师评估重症患者脑功能的重要辅助诊断工具。危重症连续脑电图(critical care continuous EEG,CCEEG)旨在对存在继发性脑损伤或神经功能恶化风险的危重症患者,进行长时程EEG和临床行为学(视频)的同步记录。CCEEG监测有助于早期识别ICU患者隐匿性的神经功能恶化,如非惊厥性癫痫发作(non-convulsive seizures,NCS)或脑缺血,近年来临床应用率大大提升。

一、ICU脑电图监测技术要求

CCEEG监测设备可使用便携式或固定式设备,应注意两类设备的特点:固定设备的摄像头及放大器均远离患者,床旁仪器及操作不易影响CCEEG监测;便携设备可在固定设备配备不充足时,不用搬动患者随时进行监测。同时配备多模态生理记录,包括心电图(EKG)、眼动电图(EOG)、肌电图(EMG)、血压(无创或有创)、呼吸、血氧饱和度等参数;闪光刺激器不作必需要求。要求有同步的量化脑电图(quantitative EEG,qEEG)处理和分析软件,推荐接入脑电图专用局域网中央服务器系统。

二、ICU脑电图监测操作要求

1.EEG记录要求由ICU医师根据患者病情决定开始及终止记录的时间,单次记录应持续至少4小时。记录开始后20分钟内医技人员应留在患者床边,确保记录质量,评估需要紧急处理的EEG模式。应每日评估患者的意识水平变化和EEG刺激反应性。记录镇静药物的给药时间和剂量。

刺激试验:对于昏迷患者,在记录一段基线期EEG后,应常规给予刺激试验以测试脑电图反应性,以辅助判断昏迷患者预后。推荐进行下述类型的测试,患者应至少包括一种疼痛刺激:①视觉刺激(被动睁闭眼);②听觉刺激(耳旁拍手或声音呼唤);③触觉刺激(轻摆肢体、鼻孔瘙痒);④疼痛刺激(人中按压、眶上压痛、甲床压痛试验)。但目前对刺激强度和刺激持续时间尚无统一共识。

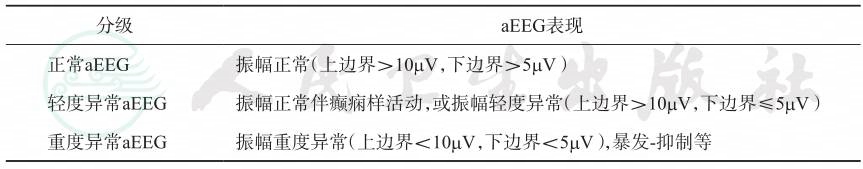

2.量化脑电图的应用 量化脑电图(qEEG)是将原始EEG图形通过频域或时域分析,将EEG基本参数(频率、节律、波幅、波形等)通过函数模型转化为各种量化参数,得到参数随时间变化的趋势图。常用的qEEG趋势图包括:振幅整合脑电图(amplitude-integrated EEG,aEEG)、相对频带功率(relative band power,RBP)、相对 α 变异(relative alpha variability,RAV)、频谱熵、绝对频带功率、压缩谱阵、α/δ功率比值、95%频谱边缘频率、暴发-抑制趋势图等,其中aEEG在ICU的应用最为普遍。根据背景活动改变,aEEG的分级标准见表8-9。

表8-9 振幅整合脑电图(aEEG)分级标准

| 分级 aEEG表现 |

| 正常aEEG 振幅正常(上边界>10µV,下边界>5µV) 轻度异常aEEG 振幅正常伴癫痫样活动,或振幅轻度异常(上边界>10µV,下边界≤5µV) 重度异常aEEG 振幅重度异常(上边界<10µV,下边界<5µV),暴发-抑制等 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

3.CCEEG的分析和报告 ICU患者病情危重、潜在风险高,需要实时快速评估脑功能状态或治疗干预效果,因此CCEEG监测对时效性有较高要求。在监测过程中应实时观测aEEG或在EEG模式变化时设置警报,以便及时识别NCSE、SE或其他类型的EEG恶化。脑电图技师或脑电图医师应每天至少阅图2次(每12小时左右1次),同时分析原始VEEG和qEEG,并进行口头报告。一旦患者出现临床特征改变,或脑电图明显恶化,脑电图医技人员应及时告知ICU医师,并结合电-临床情况共同作出判断。在发现频繁NCS、NCSE或SE进行药物干预时,应增加读图频率,直到发作得到控制。

单次CCEEG监测结束后出具书面报告。报告中需注明以下内容:①患者信息:临床诊断、意识状态及Glasgow昏迷评分等。②治疗信息:监测期间应用镇痛镇静药物、ASMs、肌松药物、血管活性药物等,以及临床和脑电图对治疗的反应;注明是否使用机械通气、低温治疗、体外膜肺氧合、血液透析等辅助机械治疗。③CCEEG动态变化:建议分阶段描述脑电活动的变化趋势,而不是混合描述或仅描述某一时间断面的特征。④qEEG分析:根据需要对aEEG、功率谱、时频图或暴发-抑制定量分析等qEEG模式进行简要描述,并描述qEEG动态变化趋势。

三、ICU脑电图监测的应用

1.帮助诊断电发作和电发作持续状态

电发作(electrographic seizures,ESz)定义为:平均频率>2.5Hz(10秒内>25次)的癫痫样放电持续≥10秒,或任何符合演变的EEG模式,持续≥10秒。需要注意的是:电发作可由严格来说不是“癫痫样”放电的尖形慢波组成,如:10秒内出现>25个尖形慢波,虽然每次放电持续>200毫秒,但仍可被认为是电发作。电持续状态(electrographic status epilepticus,ESE)定义为:单次ESz持续≥10分钟,或在任意60分钟的记录时间内ESz总持续时间≥20%。

2.帮助诊断电临床发作和电临床发作持续状态

电临床发作(ECSz)定义为伴有下述特征的任何EEG模式:临床症状与EEG模式有明确的锁时关系(任意持续时间),或一种注射用(典型为静脉注射)抗癫痫发作药可使EEG及临床症状改善。

电临床持续状态(electroclinical status epilepticus,ECSE)定义为ECSz持续≥10分钟或在任意一段60分钟的记录中占总时程≥20%。一次双侧强直-阵挛性发作仅持续≥5分钟就符合ECSE的定义,这也被称为“惊厥性SE”,属于“伴有明显运动症状的SE”的一个亚型。其他情况下,SE的最短时程为≥10分钟。

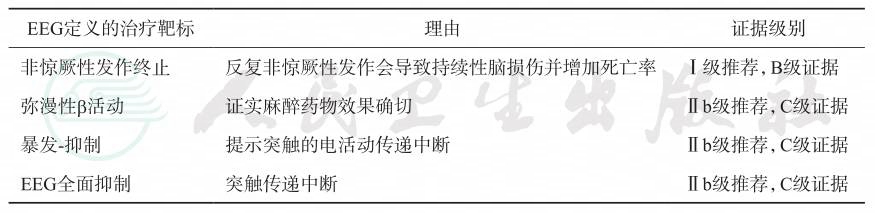

3.指导难治性癫痫持续状态的治疗

难治性癫痫持续状态(refractory status epilepticus,RSE)定义为足量的一种苯二氮䓬类药物以及随后的一种可接受的抗癫痫发作药治疗后,患者仍存在临床发作或电发作。超级难治性癫痫持续状态(super refractory status epilepticus,SRSE)指经过麻醉药物治疗24小时后ES仍继续存在或复发,包括麻醉药减量或撤除过程中的复发病例。

在RSE及SRSE的临床治疗过程中,应使用CCEEG监测抗癫痫发作药持续静脉注射的疗效,并对EEG抑制靶标进行有效监测(发作抑制、暴发-抑制,或全面脑电抑制)。迄今为止,RSE/SRSE治疗中EEG抑制靶标尚存在争议。2012年美国神经重症协会的SE评估与管理指南作出如下描述(表8-10)。

表8-10 连续EEG监测(cEEG)治疗靶标

| EEG定义的治疗靶标 理由 证据级别 非惊厥性发作终止 反复非惊厥性发作会导致持续性脑损伤并增加死亡率 Ⅰ级推荐,B级证据 弥漫性β活动 证实麻醉药物效果确切 Ⅱb级推荐,C级证据 暴发-抑制 提示突触的电活动传递中断 Ⅱb级推荐,C级证据 EEG全面抑制 突触传递中断 Ⅱb级推荐,C级证据 |

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

4.监测蛛网膜下腔出血(SAH)后迟发性脑缺血

蛛网膜下腔出血的患者中约1/3可能发生迟发性脑缺血(delayed cerebral ischemia,DCI)。回顾性研究表明,CCEEG监测和qEEG趋势有助于早期识别SAH后脑血管痉挛相关的DCI,故应在DCI高风险的时间窗内进行CCEEG监测,但监测最佳时间尚未确定。当EEG出现以下改变,提示存在DCI潜在风险,此时需要与其他辅助检查(如MRI、计算机体层灌注/计算机体层摄影血管造影、经颅多普勒超声或数字减影血管造影)结合评估,对DCI进行识别:①快波消失或局灶性慢波出现并持续恶化;②与前一个8~12小时EEG相比,相对α变异降低≥1分;③α/δ功率比值(alpha/delta ratio,ADR)较基线下降10%并持续6小时以上,或者近期ADR较基线下降50%并持续1小时以上;④出现新发痫样放电。上述相对α变异分为4个等级:4分(很好),每小时均有数值并超出基线或8~12小时内超出基线的15%以上;3分(良好),每4小时均有数值并超出基线的10%;2分(一般),超出基线的频率很少或幅度小于10%;1分(差),超出基线的幅度小于2%。

5.辅助诊断特殊类型脑炎和脑病

(1)抗NMDA受体脑炎:

一种与NMDA受体相关,且对治疗有良好反应的自身免疫性脑炎。EEG主要表现为与癫痫发作相关的异常和与非癫痫发作相关的异常。其中非癫痫发作相关的异常EEG有三种典型表现:过度β活动(excessive beta activity,EBA)、极度delta刷(extreme delta brush,EDB)和全面性节律性delta活动(generalized rhythmic delta activity,GRDA)。

(2)亚急性硬化性全脑炎(subacute sclerosing panencephalitis,SSPE):

由缺陷型麻疹病毒持续感染所致的中枢神经系统慢性进行性退行性致死性疾病。SSPE的EEG主要有以下几种异常表现:①周期性放电:见于65%~83%的SSPE患者。在低波幅背景中,每隔2~20秒出现1~3Hz高幅慢波和尖慢波,持续1~3秒,双侧大致对称,顶枕部最明显。该特征性EEG在临床2期最明显,3期减少。②局灶性慢波:多出现在疾病早期,见于超过50%的SSPE患者;但当出现额区节律性δ活动可能提示疾病已进展至疾病后期。③癫痫样放电:见于约85%的SSPE患者。

(3)Lance-Adams综合征:

又称为心肺复苏后缺血缺氧性脑病的意向性或动作性肌阵挛综合征。在约1/3的病例中,痫样放电主要发生在顶区(尤其是在心搏骤停后数小时以内),EEG可有正常背景活动,亦可有弥漫性或局灶性慢波。60%的患者中可见与肌阵挛有锁时关系的EEG异常。

脑磁图(MEG)是通过一种敏感性极高的检测仪器—超导量子统计推断仪(SOUIDs)检测脑部微弱磁场的技术。尽管EEG和MEG都是基于神经电生理的检查技术,即记录大脑皮质锥体细胞的同步突触电位,MEG相对于头皮EEG,有如下特点:①磁场受到头皮和颅骨的阻挡后较少发生扭曲,这样MEG就能获得较好的空间分辨能力;②由于脑电图对电流的切线成分和辐射状成分,即脑沟的活动及脑回顶部和底部的电活动都很敏感,但MEG仅检测切线成分,也就是选择性地检测脑沟的电活动;③头皮EEG对细胞外的电流亦敏感,MEG仅能检测由细胞内电流诱导产生的磁场;④MEG的原始数据是由迹线组成,它们代表在不同位点记录测量到的磁场强度。将这些数据还原成三维图像,并将这些数据与磁共振影像融合处理,形成磁源性影像,定位致痫区。

MEG还可用于定位皮质功能区,通过体感诱发磁场标记感觉区空间分布图,确定中央沟位置并确定中央前回运动区;通过视觉诱发磁场及听觉诱发电位确定枕叶视中枢及颞叶听中枢。MEG的语言中枢定位明显优于Wada试验,它可以无创地完成语言中枢的定位和定侧,标记出语言中枢的皮质区域。

诱发电位(evoked potential,EP)的基本原理是对神经系统中某一部位给予特定刺激,并在其传导途径的相应部位记录与刺激有锁时关系的生物电反应。目前用于临床的诱发电位包括:视觉诱发电位(visual evoked potential,VEP)、脑干听觉诱发电位(brain stem auditory evoked potential,BAEP)、躯体感觉诱发电位(somatosensory evoked potential,SSEP)和运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)等。诱发电位在神经系统疾病诊断中有相当广泛的应用,能够对疾病在诊断提供有价值的信息。具体到在癫痫诊治中的应用可分为以下三个方面:①在癫痫病因诊断中的价值;②癫痫外科术前评估中对运动功能的评估中的应用;③癫痫外科术中神经电生理监测对运动功能保护中的应用。

1.在癫痫病因诊断中的价值

癫痫发作是神经系统疾病常见的临床表现,癫痫的病因中一大类为遗传代谢或神经变性病。早期可能仅表现为癫痫发作,随着病情进展可能出现视听障碍、智力运动倒退等。BAEP、VEP和SSEP检测均可为神经系统多部位受累提供证据,有些甚至早于临床表现,从而给病因诊断指明方向。进行性肌阵挛癫痫(progressive myoclonic epilepsy,PME)中的常可见巨大VEP和/或巨大SSEP。

2.在癫痫外科术前运动功能评估中的应用

当致痫区或致痫性病变邻近感觉运动功能区时,需要在术前对运动功能进行评估。目前用于癫痫手术前的运动感觉评估的诱发电位包括SSEP和经颅磁刺激MEP,检测目的是评估感觉运动皮质的功能状态,特别是基本运动功能。SSEP可以在镇静下进行,不需要患者配合,特别适用于低龄儿童和智力障碍患者。若术前记录到的SSEP波形波幅较好,预计术中比较容易记录到SSEP。而对于某些中央区病变(损毁性或先天皮质发育不良等)时,SSEP电位可降低或消失,伴或不伴潜伏期的延长,则术中常难以诱发出SEP反应。对于婴幼儿神经系统发育不成熟,髓鞘发育不完全、皮质脊髓束与α运动神经元间的突触连接较少等因素的影响,使诱发电位技术在低龄儿童癫痫外科中的应用也存在着一定的挑战。经颅磁刺激MEP,用于在术前评估运动情况,刺激一侧运动皮质,在相应双侧肌群记录复合肌肉动作电位(compound muscle action potential,CMAP),可了解术前是否存在运动功能的对侧转移。但目前经颅磁刺激MEP检查开展不普遍,需要受试者的高度配合,在儿童和智力障碍患者中不易实施。

3.癫痫外科术中神经电生理监测在运动功能保护中的应用

术中神经电生理监测(intraoperative neurophysiological monitoring,IONM)是最直接客观反映感觉运动功能的“金标准”,也是术中进行运动功能保护的有效手段。包括第一步:体感诱发电位(somatosensory evoked potential,SSEP)位相倒置(phase reversal,PS)技术确定中央沟(central sulcus,CS);第二步:术中皮质运动诱发电位(cortical motor evoked potential,CoMEP)确定初级运动皮质(primary motor cortex,PMC);第三步:术中持续MEP监测。术中CMAP的波幅稳定性与术后的运动功能情况呈明确相关性。术中CMAP稳定预示术后不会出现运动功能受损,而术中CMAP不稳定甚至消失常预示着术后会出现新发生的运动功能损伤。IONM受到患者年龄的影响,SSEP及MEP的刺激参数在儿童成人存在差异。此外,IONM的成功需要电生理人员与手术医师和麻醉医师有良好的配合,并及时对监测结果作出正确反应、解释和沟通,以保证监测结果的可靠性和有效性。

[1]刘晓燕.临床脑电图学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2017.

[2]SCHEFFER I E,BERKOVIC S,CAPOVILLA G,et al.ILAE classif i cation of the epilepsies:Position paper of the ILAE Commission for Classif i cation and Terminology[J].Epilepsia,2017,58(4):512-521.

[3]BENICZKY S,AURLIEN H,BROGGER J C,et al.Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG:SCORE[J].Epilepsia,2013,54(6):1112-1124.

[4]JAYAKAR P,GOTMAN J,HARVEY A S,et al.Diagnostic utility of invasive EEG for epilepsy surgery:Indications,modalities,and techniques[J].Epilepsia,2016,57(11):1735-1747.

[5]MINOTTI L,MONTAVONT A,SCHOLLY J,et al.Indications and limits of stereoelectroencephalography(SEEG) [J].Neurophysiol Clin,2018,48(1):15-24.

[6]ROSENOW F,LÜDERS H.Presurgical evaluation of epilepsy[J].Brain,2001,124(Pt 9):1683-1700.

[7]ISNARD J,TAUSSIG D,BARTOLOMEI F.French guidelines on stereoelectroencephalography(SEEG)[J].Neurophysiol Clin,2018,48(1):5-13.

[8]HIRSCH L J,FONG M W K,LEITINGER M,et al.American Clinical Neurophysiology Society’s Standardized Critical Care EEG Terminology:2021 Version[J].J Clin Neurophysiol,2021,38(1):1-29.

[9]HERMAN S T,ABEND N S,BLECK T P,et al.Consensus statement on continuous EEG in critically ill adults and children,part I:indications[J].J Clin Neurophysiol,2015,32(2):87-95.

[10]HERMAN S T,ABEND N S,BLECK T P,et al.Consensus statement on continuous EEG in critically ill adults and children,part Ⅱ:personnel,technical specifications,and clinical practice[J].J Clin Neurophysiol,2015,32(2):96-108.

[11]CLAASSEN J,TACCONE F S,HORN P,et al.Recommendations on the use of EEG monitoring in critically ill patients:consensus statement from the neurointensive care section of the ESICM[J].Intensive Care Med,2013,39(8):1337-1351.

[12]CARICATO A,MELCHIONDA I,ANTONELLI M.Continuous Electroencephalography Monitoring in Adults in the Intensive Care Unit[J].Crit Care,2018,22(1):75.

[13]BAILLET S.Magnetoencephalography for brain electrophysiology and imaging[J].Nat Neurosci,2017,20(3):327-339.