去看看

去看看

癫痫患者经过正规的抗癫痫发作药(anti-seizure medications,ASMs)治疗,仍有约1/3患者不能完全控制发作。长期癫痫发作、较高频率的癫痫发作或癫痫持续状态会对患者的认知、记忆、生活质量、社会心理及儿童的生长发育等造成严重影响,控制不良的药物难治性癫痫患者发生癫痫猝死风险明显高于其他癫痫的患者。近些年,随着影像学、脑电图、遗传学等诊断技术不断提高,多种新型ASMs相继问世,癫痫切除性手术的疗效和安全性不断提高,生酮饮食和神经调控技术等抗癫痫措施的进步,使一些药物难治性癫痫患者的预后得到了改善。2010年国际抗癫痫联盟发表了药物难治性癫痫的定义,并建议此类患者需转诊至癫痫专业诊疗机构,由专科医师根据病因、发作类型、综合征、预后等因素进行治疗和检查评估,同时将患者纳入“评估-治疗-随访-再评估-再治疗-再随访”的动态管理和治疗中。实践证明,药物难治性癫痫定义的深入理解,对临床诊治和临床研究具有实用意义。

一、定义

药物难治性癫痫目前普遍采用国际抗癫痫联盟2010年的定义:应用正确选择且能耐受的两种抗癫痫发作药(单药或联合用药),仍未能达到持续无发作。

二、药物难治性癫痫的诊断

根据药物难治性癫痫定义,诊断时首先强调“正规”应用。正规应用药物是指选药正确,并应用足够的剂量和足够长的时间。如果未按ASMs选药原则(详见第四章第二节)应用或因为药物副作用、经济因素、社会心理问题(如怀孕)等原因,在未达到治疗剂量而停用的药物不能视为正规应用。

诊断时强调应用“两种”药物后即可诊断药物难治,是因为研究显示:未经治疗新诊断的癫痫患者使用第一种单药治疗后有47%能达到无发作,使用第二种药物可有13%达到无发作,而进一步应用第三种药物治疗后,无发作的概率只有1%~3%。

在药物治疗过程中出现任何形式的发作(包括先兆),或因睡眠剥夺、月经、发热等因素诱发的发作,均应视为未能达到持续无发作。

在药物治疗后多长时间没有发作可以认定为该药物有效,尚存在争议。一般认为使用该ASMs治疗方案前最长无发作时长的三倍或12个月无发作(取时间更长的一项作为标准),可认为该药治疗后发作完全控制。

另外,药物难治性癫痫的发作对患者心理、工作、家庭、儿童智力和运动发育等有较大影响,诊断时应综合评估考虑。

三、“假性”药物难治性癫痫的甄别

具体内容详见第二章第七节。

四、药物难治性癫痫的病因

药物难治性癫痫的病因诊断,因遵循ILAE关于癫痫的六大病因诊断原则(详见第二章第五节)。

成年人药物难治性癫痫主要是脑结构异常所致的局灶性癫痫。研究显示:局灶性癫痫药物治疗控制不佳的比率为40%,而特发性癫痫只有26%。导致药物难治性癫痫的脑结构异常包括海马硬化、皮质发育不良、脑肿瘤、脑血管病、外伤性软化灶等(详见第五章“癫痫外科治疗”和第二章第五节“癫痫病因分类”)。随着磁共振等影像学技术的发展,越来越多的隐源性癫痫被发现存在局灶性的脑结构异常。

儿童药物难治性癫痫的病因较为复杂,有些婴幼儿或儿童期的癫痫综合征是由特定病因引起的,如大田原综合征(Ohtahara syndrome)多由先天发育畸形引起,早发肌阵挛性脑病多由先天代谢异常引起。而有些综合征可继发于多种病因,如婴儿痉挛和LGS可能由染色体异常、代谢异常、结构异常、脑炎等引起。

药物难治性癫痫病因的确定,有利于进一步有针对性的实施治疗。

五、药物难治性癫痫的早期识别

根据引起药物难治性癫痫的病因和综合征的不同,癫痫患者被诊为药物难治性癫痫的时间是不等的:有些患者很早期就可以诊断(如LGS等),有些因发作稀少,观察随诊很长时间才能诊断为药物难治性癫痫。早期识别药物难治性癫痫的危险因素并早期诊断,有利于患者及家属接受相关知识,做好规范化长期治疗准备(详见第十二章),有利于基层医师早期转诊及动态评估病情,有利于癫痫专科医师早期考虑除药物治疗外的多种治疗方法,以改善患者的预后。例如,患者诊为颞叶癫痫(尤其是伴有海马硬化的颞叶内侧癫痫),采用手术治疗获得发作完全缓解的概率明显高于长期服用药物治疗的患者,属于手术效果好的可预知的药物难治性癫痫,应尽早诊断、评估和接受手术治疗。

药物难治性癫痫早期识别包括以下几方面:

1.易发展为难治性癫痫的综合征 临床上有些癫痫患者从诊断一开始就很有可能是难治性癫痫,而不是随病情演变发展而来。这种难治性癫痫主要包括一些特殊类型的癫痫综合征:常见的有早发性癫痫脑病、婴儿痉挛症、Lennox-Gastaut综合征、Rasmussen综合征、颞叶内侧癫痫、下丘脑错构瘤发笑发作等。

2.易发展为药物难治性癫痫的危险因素 包括:①初始ASMs治疗效果差;②年龄依赖性癫痫性脑病;③在癫痫诊断和治疗前存在频繁发作;④出现过癫痫持续状态;⑤长期活动性癫痫发作;⑥海马硬化、皮质发育异常、肿瘤、外伤性软化灶、双重病理等明确的病因。

3.2岁以下癫痫的患儿,建议按照药物难治性癫痫转诊流程尽早转至综合儿科癫痫中心进行诊治。2岁以下患儿,一些病因诊断明确的癫痫,如Dravet综合征、葡萄糖转运体Ⅰ缺陷、KCNQ2基因相关癫痫脑病、结节型硬化症等,如能尽早诊断并采用针对病因的药物、手术、精准治疗等安全有效的手段,不仅有利于更好控制发作,而且可使患儿的认知、发育等得到显著改善。

六、药物难治性癫痫的检查评估

药物治疗效果不佳的癫痫患者,应转诊到上一级专业癫痫诊疗机构进一步检查、诊断、评估和选择治疗。

1.癫痫专业医师接诊药物治疗效果不佳的有发作性疾病的患者应按照以下步骤进行评估:

(1)重新考虑癫痫的诊断和鉴别诊断,排除非癫痫发作事件。

(2)按照药物难治性癫痫定义和诊断要点,综合考虑是否存在易发展成药物难治性癫痫的危险因素,排除假性药物难治性癫痫的可能,确认药物难治性癫痫的诊断。

(3)通过病史和检查,完成药物难治性癫痫的病因诊断、定位诊断、预后评估。

(4)有条件者,评估患者的认知、心理和社会功能损害程度,是否存在记忆力减退、药物严重副作用和焦虑、抑郁、精神障碍等共患病,儿童患者评估发作对患儿智力和生长发育等方面的影响。

(5)有局部结构性病灶和实施切除性手术可能的患者,需进一步评估致痫灶与脑重要功能区的关系,考虑切除性手术是否引起患者的功能障碍。

(6)根据评估结果,综合考虑各种治疗方法的疗效和可能的不良反应,制定治疗方案。

(7)制定随访计划,定期评估治疗效果,确定是否需要再次评估和再次确定治疗方案。

2.为达到以上评估目的,癫痫专业医师接诊药物治疗效果不佳的有发作性疾病的患者应按照以下步骤进行详细询问病史和检查(参见第二章第二节):

(1)详细询问病史:包括发作时的症状(先兆,症状学演变、发作频率、是否有诱因,是否有侧别提示意义,是否有定位提示意义),用药史(种类、剂量、疗程、是否正确选药、患者服药依从性等),出生史,家族史,热性惊厥史,外伤史,中枢神经系统感染史、生长发育史、睡眠情况、情绪性格、不良生活习惯(如熬夜、酗酒等)及其他系统疾病史等。

(2)神经系统检查和其他系统体格检查,如详细的皮肤检查有利于结节性硬化等神经皮肤综合征的诊断。

(3)实验室检查:除癫痫诊断和鉴别诊断的常规化验检查,药物难治性癫痫,尤其是婴幼儿时期的药物难治性癫痫的病因学诊断还应包括遗传、代谢、免疫/炎症等方面的相关检查。随着基因诊断技术的发展,使一些引起癫痫发作的遗传代谢病的诊断和针对病因治疗成为可能,并使这部分患儿的预后极大改善。

(4)脑电图检查:是癫痫诊断、鉴别诊断、发作类型和综合征诊断及定位诊断必不可少的工具,根据监测仪器和监测时间不同脑电图阳性发现不同,建议有条件时行长程视频脑电图监测,必要时行发作期脑电监测。需注意的是:有部分非癫痫发作事件,如抽动症、屏气发作、头晕、非癫痫的精神障碍发作可以有脑电图异常表现,而一些来源于深部皮质的癫痫如额叶内侧面癫痫、下丘脑错构瘤癫痫等头皮脑电图并不一定有阳性发现,这时癫痫的诊断更多依赖于详细的病史。

(5)影像学检查:疑为药物难治性癫痫的患者应尽早行头部影像学检查,以帮助寻找病因。影像学检查首选高分辨率磁共振检查,包括T1、T2、FLAIR等序列,轴位、冠状位、海马成像等,必要时需行薄层扫描。怀疑伴钙化的病变(如结节硬化的室管膜下结节和胚胎发育不良性神经上皮瘤常伴有钙化)可加用CT扫描(详见第九章)。药物难治性癫痫患者首次到专业癫痫机构就诊或引起癫痫的病因可能是进展性疾病,可考虑重新接受有针对性高分辨率及特殊序列磁共振扫描。值得注意的是,除非怀疑有肿瘤等病因,强化扫描不应作为常规选项。另外,约有20%~30%考虑为部分性药物难治性癫痫患者,在磁共振扫描上不能发现病灶,需依靠弥散张量成像(DTI)、MEG、PET、fMRI等方法帮助定位致痫灶。

根据以上结果决定进一步治疗措施。

七、治疗选择和动态管理

目前药物难治性癫痫采取的主要治疗措施包括以下几类:

1.切除性外科手术

对于有明确致痫灶且致痫灶位于脑非重要功能区的手术风险较低的药物难治性癫痫患者,应尽早考虑切除性手术(详见第五章)。包括海马前颞叶切除术、致痫灶切除、脑叶切除、多脑叶切除、大脑半球切除(离断)术等。对于影像学没有结构性改变的部分性药物难治性癫痫患者,如果通过高分辨率磁共振成像、功能性影像或颅内埋藏电极等手段能够定位致痫灶,也可考虑手术治疗。家属暂时不能够接受切除性手术治疗的患者,也应积极进行长程视频脑电监测和影像学检查,或到综合性癫痫中心进行评估,客观评价手术风险和治疗效果,为今后进一步治疗提供依据。

2.姑息性外科手术

包括胼胝体切开,软膜下横切等手术,通过阻断癫痫样放电的传导,达到减少发作频率和减轻发作程度的目的。胼胝体切开分为前三分之二段切开和全段切开。对于儿童的“跌倒发作”(包括强直、肌阵挛、失张力等发作形式)和严重影响患儿生长和智力发育的频繁的全面性发作(灾难性癫痫),可应用全段胼胝体切开治疗,可减少发作并减轻患儿因频繁发作导致的运动、语言、智力发育迟缓。如果患儿存在非功能区的局灶性病变,应一并切除,可提高治疗效果。

3.生酮饮食

适用于儿童各年龄段发作频繁的癫痫综合征(参见第三章第一节),治疗效果可使38%~50%患儿减少50%发作。主要不良反应包括便秘、酮症酸中毒、高脂血症、肾结石等,需要在医师和营养师共同指导下应用此疗法。

4.神经调控

包括迷走神经电刺激(VNS)、脑深部电刺激(DBS)、脑皮质电刺激、经颅磁刺激、反馈式神经电刺激等。VNS、DBS和脑皮质电刺激是将刺激仪的电极端缠绕在迷走神经上或植入颅内靶点(丘脑前核、海马等),另一端脉冲发生器植入胸部皮下,通过持续的或反射性的微弱脉冲电刺激达到治疗癫痫的目的。目前报道治疗效果为可使50%~60%的患者发作减少50%。这些手段的治疗目的为减少发作,改善生活质量,但目前价格昂贵,因此实施前要慎重评价患者的风险与收益比。

5.进一步抗癫痫发作药治疗

包括应用新型抗癫痫发作药和尝试多药联合应用。近二十年来,新的抗癫痫发作药不断出现,有一些和传统抗癫痫发作药机制完全不同的药物投入市场,为难治性癫痫患者再次尝试药物治疗提供了可能。另外,手术、饮食疗法、神经调控等治疗失败的患者也应该再次尝试药物治疗的可能性。

6.类固醇皮质激素治疗

主要用于部分儿童药物难治性癫痫,如婴儿痉挛症、Landau-Kleffner综合征等。

7.其他

包括静脉用免疫球蛋白、精准治疗等。

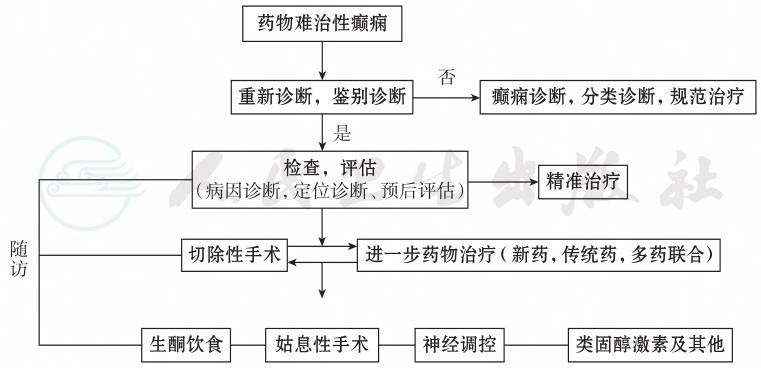

进行药物难治性癫痫治疗选择的癫痫专业医师,应根据诊断、病因、预后、各种治疗方法的疗效、治疗风险、花费和家属的治疗意愿等进行综合评价,权衡利弊和风险收益比,决定治疗措施。当应用上述某种方法后治疗效果仍不佳者,应在综合性癫痫中心根据病情再次检查评估、考虑是否可再次选择药物难治性癫痫治疗措施中的其他方法,如症状性West综合征患者,使用激素等治疗效果不佳时,可考虑是否可实施切除性手术或胼胝体切开术;而切除性手术后仍有发作的患者,再次重视药物治疗,还可使一部分达到无发作。因此,药物难治性癫痫患者应处于评估-治疗-随访-再次评估-再次治疗-随访的动态治疗和管理中,并应尽早取得家属的知情和配合。诊疗流程总结于图7-1。

图7-1 药物难治性癫痫的诊疗流程

引自:临床诊疗指南——癫痫病分册(2023修订版).第1版.ISBN:978-7-117-34579-8

[1]KWAN P,ARZIMANOGLOU A,BERG A T,et al.Definition of drug resistant epilepsy:consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies[J].Epilepsia,2010,51(6):1069-1077.

[2]KWAN P,SCHACHTER S C,BRODIE M J.Drug-resistant epilepsy[J].N Engl J Med,2011,365(10):919-926.

[3]RHEIMS S,SPERLING M R,RYVLIN P.Drug-resistant epilepsy and mortality—Why and when do neuromodulation and epilepsy surgery reduce overall mortality[J].Epilepsia,2022,63(12):3020-3036.

[4]FATTORUSSO A,MATRICARDI S,MENCARONI E,et al.The Pharmacoresistant Epilepsy:An Overview on Existant and New Emerging Therapies[J].Front Neurol,2021,22(12):674483.

[5]OROZCO-HERNÁNDEZ J P,QUINTERO-MORENO J F,MARÍN-MEDINA D S,et al.Multivariable prediction model of drug resistance in adult patients with generalized epilepsy from Colombia:A case-control study[J].Epilepsy Behav,2018,88:176-180.