去看看

去看看

卧床又称为“病卧”、“卧床不起”或“卧床休息”,指因为患病等导致日常生活能力降低,日常生活部分或全部需要他人帮助的一种临床现象,包括长时间卧床、坐椅及只能室内活动而不能单独外出。根据日本近年对卧床研究的相关的观点,将老年人卧床情况分为四级:第一级为生活自理(或非卧床),即室内生活一般能自理,并能自行外出;第二级为准卧床或病卧前期,即室内生活一般能自理,但无人扶持则不能外出;第三级为室内生活需人扶持、大部分时间卧床;第四级为全天床上生活。第三级、第四级均为卧床期或病卧期。

随着年龄的增加,老年人全身各系统发生退行性变化,视力、听力、注意力、记忆力、反应力、肌力等下降,使其适应能力降低、活动乏力,导致老年人卧床人数增加。另外,老年人多长期身患疾病,使其日常活动能力下降,丧失自我照护能力,需长期卧床,特别是脑卒中、心血管病、外伤、肿瘤、痴呆等疾病成为导致老年人长期卧床的主要因素。1993—1994年,我国城乡老年人的卧床率为1.2%,市区老人卧床率为2.1%,农村老人卧床率为0.8%;1995—2000年,老年人卧床率为4.33%。老年人长期卧床将会导致多种并发症,最多见的相关并发症包括肺炎、压力性损伤、静脉血栓,肌萎缩、关节挛缩强直、跌倒或跌床、尿路感染、尿路结石或尿闭、肺栓塞、尿失禁、便秘、大便失禁等也是较为常见的卧床并发症。

老年卧床患者是老年人口中最无助和脆弱的群体,他们带病生存且卧床不起,是老年人口中医疗需求最多和最需要康复护理的群体。老年人长时间卧床是老年医疗、护理、康复、保健的重大问题,解决好老年卧床患者的问题,不仅是医务工作者的诉求,更是全面建设小康社会的需要,使老年人“老有所乐,老有所医”。

坠积性肺炎是卧床老人常见的病症,因长期卧床生理性肺纤毛运动功能下降,咳嗽反射减弱,呼吸道分泌物不易排出,淤积于中、小气管而造成的肺部感染。临床早期主要表现为呼吸困难、发绀等症状,严重者会发生急性呼吸窘迫综合征,极易导致患者死亡。在脑卒中患者中,坠积性肺炎是最常见的并发症,发生率高达40.0%,是导致卒中患者死亡的首要原因。坠积性肺炎多起病隐匿,临床表现常常不典型,诊断率较低,治疗效果不理想,为此需要加强预防干预。

(一)康复训练

1.主动咳嗽

指导老人主动咳嗽:取半卧位或坐位,做深呼吸3次,在第3次深吸气后屏气数秒钟,然后从胸腔深部做短暂的有力咳嗽2~3次,将呼吸道深部的痰液咳出,咳嗽后做平静而缓慢的放松呼吸。痰液黏稠时,需增加饮水量,有助于稀释痰液,易于咳痰。对于痰液黏稠不易咳出的患者采用雾化吸入,使药液随患者吸气到达终末支气管肺泡,起到抗感染、解痉平喘、稀释痰液的作用。

2.呼吸功能训练

为防止肺部组织及肺部功能退化,应指导患者进行呼吸训练。指导老人进行腹式呼吸:将手放于肚脐上方,吸气时将位于腹部的手抬起,呼气时下压。此过程要深吸气,慢呼气,尽量拉长呼气时间。最简单的办法是吹气球,2次/d,30min/次。

3.振动排痰

应用体外振动排痰机协助老年卧床患者排痰。振动排痰机成人自动模式标准工作程序振动频率为15Hz,与肺纤毛的运动频率产生共振(肺纤毛运动频率为11~16Hz),促进肺纤毛运动恢复,促进痰液排出。体外振动排痰机在使用时可同时提供两种力:一种是垂直于身体表面的垂直力,可使支气管黏膜表面的黏液及代谢物松弛、脱落;另一种是水平于身体表面的水平力,帮助小支气管内已液化的黏液按选择的方向流入大支气管,刺激咳嗽中枢神经使痰液排出体外。

(二)康复护理

1.排痰护理

长期卧床老人,通常咳嗽无力,应通过叩击法协助老人排出痰液,保持呼吸道通畅。叩击方法:患者取侧卧位或坐位时,一手扶住肩膀,一手手掌屈曲呈15°角,由外向内,由下向上,有节奏的轻轻拍打背部或胸前壁,不可用掌心或掌根,拍打时用腕力或肘关节力,力度应均匀一致,以老人能忍受为宜,3~5min/次。

2.体位引流

早期使用体位引流能使呼吸道分泌物及时排出体外,降低了深部感染率。明确病变部位,根据患者的感觉采取适当的体位,原则是抬高患肺位置,引流支气管口向下,病变位于上叶者,取坐位或健侧卧位。病变位于中叶者,取仰卧位稍向左侧。病变位于舌叶者,取仰卧位稍向右侧。病变位于下叶尖段者,取俯卧位。三种体位床脚均抬高30~50cm。病变位于下叶各底段者,床脚抬高30~50cm,如为前底段取仰卧位,外底段取侧卧位(患侧在上),后底段取俯卧位。引流的时间:根据病变部位、病情和患者体力,每天1~3次,每次15~20min一般在餐前引流。

3.吸痰

吸痰是指利用负压作用,用导管经口、鼻腔、人工气道将呼吸道分泌物吸出,以保持呼吸道通畅的一种方法。吸痰前要先听诊,判断患者呼吸和痰液阻塞情况,安置患者合适的卧位,取下活动性义齿,使患者头偏向一侧,铺治疗巾。调节负压在-53.3~-40.0kPa。每次吸引时间<15s,两次吸痰间间隔3~5min。

4.口咽护理

口咽部是消化道与呼吸道的共同口处,口咽部的细菌极易移行至呼吸道而导致肺部感染。因此,应注意口咽部的清洁,每次进食后,用温水漱口,刷牙时注意清洁舌背。

5.保持适宜环境

房间温度保持在20~24℃,湿度50%~60%。每天开门窗通风2~3次,每次20~30min。保持房间整洁干净,每天打扫房间,可用1∶200的84消毒液擦拭地面与桌椅。

压力性损伤是指皮肤和深部软组织的局部损伤,通常位于骨隆突处,或与医疗设备等相关,其可以表现为完整的皮肤或开放性溃疡,可能伴有疼痛。压力性损伤是由强烈和/或长期的压力或压力联合剪切力所致。压力、剪切力、摩擦力、营养不良及潮湿等是造成压力性损伤的重要因素,正常毛细血管压力为2~4kPa,外部施加的压强超过4kPa时就会影响局部组织的微循环,一般认为,当毛细血管承受的压力低于9.3kPa,持续2小时就可引起不可逆的细胞损伤。压力性损伤分期:1期:指压时红斑不会消失,局部组织表皮完整,出现非苍白发红,深肤色人群可能会出现不同的表现。2期:部分真皮层缺损,伤口床有活力,基底面呈粉红色或红色,潮湿,可能呈现完整或破裂的血清性水疱,但不暴露脂肪层和更深的组织,不存在肉芽组织、腐肉和焦痂。3期:皮肤全层缺损,溃疡面可呈现皮下脂肪组织和肉芽组织伤口边缘卷边(上皮内卷)现象;可能存在腐肉和(或)焦痂;深度按解剖位置而异:皮下脂肪较多的部位可能呈现较深的创面,在无皮下脂肪组织的部位(包括鼻梁、耳廓、枕部和踝部)则呈现为表浅的创面;潜行和窦道也可能存在;但不暴露筋膜、肌肉、肌腱、韧带、软骨和骨。4期:全层皮肤和组织的损失,溃疡面暴露筋膜、肌肉、肌腱、韧带、软骨或骨溃疡。不明确分期:全层组织被掩盖和组织缺损。深部组织压力性损伤:皮肤局部出现持久性非苍白性发红、褐红色或紫色,或表皮分离后出现暗红色伤口床或充血性水疱,颜色发生改变前往往会有疼痛和温度变化。

(一)压力性损伤的评定

压力性损伤以预防为主,在预防中要对患者进行风险评定,建议使用结构化风险评定,内容如下:①入院后8小时内进行结构化风险评定,以识别有压力性损伤风险的患者;②根据患者的病情特点尽量多次进行评定,当患者病情变化时,则需进行再次评定;③每次评定都要进行全面的皮肤检查;④评定后记录全部风险评定的内容。经确认有发生压力性损伤风险的患者,应对其制订并执行以风险为基准的预防计划。

(二)压力性损伤的预防

1.更换卧位

卧床老年人应定时翻身,更换卧位,一般2小时翻动1次。对身体极度虚弱、消瘦,循环功能障碍者,应酌情增加翻身次数,一般1小时翻动1次。可采用30°翻身法,顺序为:右侧位30°→左侧位30°→平卧位。同时,对于股骨粗隆、骶尾部、足跟及枕部等骨隆突处可用软垫垫起,减轻局部压力。对不适宜更换卧位的老人,为减轻局部组织受压时间和受压部位的剪力,可用气垫床,利用充放气功能的交替变化达到更换体位的目的。翻身时,先把床头放低,床面保持平整,抬起患者,忌硬拖、拉、拽、扯,以减少皮肤摩擦和损伤。选择支撑面时,要考虑其控制湿度和温度的能力;同时,不要将热装置(如热水瓶、加热毯、电褥子等)直接放在皮肤表面上或压力性损伤上。

2.保持皮肤清洁

在潮湿的环境下,压力性损伤的发生危险增加5倍。对于大小便失禁和出汗等因素导致的潮湿时,及时更换被褥和衣物,并洗净擦干皮肤。床单被服及衣物以棉质为宜,并保持清洁、平整、无皱褶、无渣屑,以避免皮肤与碎屑及皱褶产生摩擦。每日用温水清洁皮肤,对易出汗部位使用爽身粉,皮肤干燥时使用润肤乳。考虑使用丝质面料而非棉质或混纺面料来降低剪切力与摩擦力。

3.改善营养

营养不良时皮下脂肪减少、肌肉萎缩,骨隆突处缺乏肌肉和脂肪组织的保护,增加了压力性损伤的发生风险。日常饮食中应制订科学的膳食结构,保证糖、脂肪、蛋白质、维生素等营养物质的合理供给。经口进食不足时,应考虑管饲饮食或肠外营养。具体营养内容详见第七章第二节。

4.应用预防性敷料

经常受到摩擦力与剪切力影响的骨隆突处建议使用聚氨酯泡沫敷料预防压力性损伤。选择敷料时要考虑以下几点:①敷料控制微环境的能力;②敷料贴敷及去除的难易程度;③敷料可定期反复打开,以便于评定皮肤的特性;④敷料形态需符合贴敷的解剖部位;⑤合适的敷料尺寸。使用预防性敷料时继续使用其他所有预防措施。每次更换敷料时或每天1次,应评定皮肤有无压力性损伤形成的迹象。若预防性敷料破损、移位、松动或过湿,需予以更换。

(三)压力性损伤的康复

1.全程化损伤监测

当发生压力性损伤时,在其愈合全程需使用有效而可靠的评估量表,推荐使用Bates-Jensen伤口评估工具(Bates-Jensen Wound Assessment Tool,BWAT)。BWAT由15个条目组成,其中2个条目不计分,为患者的伤口部位名称和伤口形状;13个计分条目包括大小、深度、边缘、潜行、坏死组织数目、坏死组织类型、渗液类型、渗液数目、伤口周围皮肤颜色、外周组织水肿、外周组织硬化、肉芽组织、上皮化。每个条目按照其严重程度划分,得分分别为1~5分,其中12个条目得分与此条目的严重程度成正比,而“上皮化”条目分值越高则上皮化程度越低,量表总分为13个条目计分之和。BWAT总分1~5分为组织健康;6~12分为愈合。伤口发展过程中BWAT分值越接近13分表示有愈合的趋势,BWAT分值越接近60分表示存在恶化的趋势。

2.损伤康复

压力性损伤重在预防,对于难免性压力性损伤发生时的康复,主要包括以下内容:评定及愈合监测、疼痛评定与处理、清洗、清创、感染的评定与治疗;用于压疮治疗的伤口敷料、生物敷料、生长因子、物理疗法、手术疗法等。当压力性损伤已存在4周以上;过去2周内无任何愈合迹象;临床上表现出炎症的症状体征;抗菌治疗无效时应考虑生物膜形成,建议使用局部杀菌剂结合持续清创,来控制并清除延迟愈合伤口内的可疑生物膜。

深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)是静脉的一种急性非化脓性炎症,伴有继发性血管腔内血栓形成,主要累及四肢浅静脉及下肢深静脉,下肢DVT可分为下肢近端及远端DVT。血栓形成与进展包括三个重要条件:血流缓慢、血管内皮细胞损伤及体内局部或系统性高凝状态。长期卧床老人肢体活动受限,静脉回流缓慢淤滞,容易发生血栓。血栓发生时,轻者可全无症状,或表现为患肢肿胀、疼痛、浅静脉扩张,甚至功能障碍,严重时会导致血栓脱落,发生肺血栓栓塞危及患者生命。

1.体位

为了减轻局部血液淤滞,促进下肢血液回流,尽可能减少下肢静脉血栓的发生,长期卧床的老人应该定时翻身,改变体位,仰卧位可抬高下肢20°~25°,或高于心脏水平20~30cm,使膝关节屈曲10°~15°,使髂内静脉不受压迫促进静脉回流,预防血栓形成。

2.肢体活动

静脉回流是通过肌肉的有效收缩完成的,通过脚踝屈伸与环转运动、膝屈伸运动等可加速腓肠肌内静脉回流,促使深静脉血液向心回流,进而减轻血液瘀滞。对卧床患者给予最大范围脚踝背伸、屈曲及环转运动约1min,可使平均血流量增加20%。为减少因活动受限引起的血液淤滞,增加下肢静脉血液循环,应定时为老人进四肢的被动或主动活动,行踝关节的背屈、内翻、外翻、旋内、旋外运动,髋、膝关节的屈膝、屈髋、髋关节旋内、旋外运动及桥式运动,每天锻炼3~4次,每次15~20min。腓肠肌按摩:一手将患者的下肢抬高,另一只手自下而上有节律地挤压,挤压与放松每秒交替,持续时间3~5min。

3.呼吸运动

深呼吸及有效咳嗽能加快心脏跳动和血液循环,促进血液回流。因此,对意识清醒的卧床老人,应进行呼吸肌的训练。

4.穿弹力袜

预防性使用循序加压弹力袜,根据小腿粗细选择合适尺寸的循序加压弹力袜,早晨起床后穿着,夜间休息时脱下,弹力袜踝部压力大约为18mmHg(1mmHg=0.133kPa),小腿中部14mmHg,大腿上部8mmHg,能安全、有效的预防血栓形成。

5.饮食

卧床老人常有高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病,应给予高蛋白、高纤维素、低盐、低脂、易消化饮食,适量饮水。低脂饮食及多饮水可稀释血液,降低血液黏稠度;低盐饮食可改善血管壁的通透性,减轻组织水肿;高纤维饮食可防止大便干燥,避免因用力排便而引起的下肢静脉回流障碍、栓子脱落等并发症。

6.环境

随年龄的增长,血液凝聚性上升,纤维蛋白溶解活力下降,所以保持适宜的温度湿度对预防血栓非常重要。一般温度22~24℃为宜,湿度以50%~60%为宜。

7.药物

药物预防是下肢DVT常用的预防措施,常见的抗凝药物包括凝血酶抑制剂、Xa因子抑制剂、维生素K拮抗剂、中药制剂等。低分子肝素是临床应用最为广泛的抗凝药物,由普通肝素经亚硝酸分解及强化而成,具有有效的抗Xa因子及抗Ⅱa因子作用,可有效预防下肢DVT的发生。

便秘表现为持续排便困难、排便不尽感或排便次数减少。排便困难包括排便量少、干结、排便费时和费力、排便不尽感,甚至需要用手法帮助排便。排便次数减少指每周排便次数少于3次或长期无便意。慢性便秘的病程至少为6个月。慢性便秘可由多种疾病引起,包括功能性疾病和器质性疾病,不少药物也可引起便秘。在慢性便秘的病因中,大部分为功能性疾病,包括功能性便秘、功能性排便障碍和便秘型肠易激综合征。功能性疾病所致便秘的病理生理学机制尚未完全阐明,可能与结肠传输和排便功能紊乱有关。目前按病理生理学机制,将功能性疾病所致便秘分为慢传输型便秘、排便障碍型便秘、混合型便秘、正常传输型便秘。

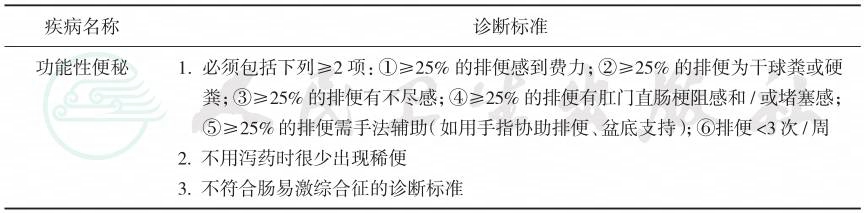

(一)功能性便秘的诊断

功能性便秘的诊断首先应排除器质性疾病和药物因素导致的便秘,且符合罗马标准中功能性便秘的诊断标准,见表6-4-1。

表6-4-1 罗马Ⅲ标准中功能性便秘的诊断标准

注:诊断前症状出现≥6个月,且近3个月症状符合以上诊断标准

| 疾病名称 诊断标准 |

| 功能性便秘 1.必须包括下列≥2项:①≥25%的排便感到费力;②≥25%的排便为干球粪或硬 粪;③≥25%的排便有不尽感;④≥25%的排便有肛门直肠梗阻感和/或堵塞感; ⑤≥25%的排便需手法辅助(如用手指协助排便、盆底支持);⑥排便<3次/周 2.不用泻药时很少出现稀便 3.不符合肠易激综合征的诊断标准 |

引自:主编:.老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1

(二)功能性便秘的分型

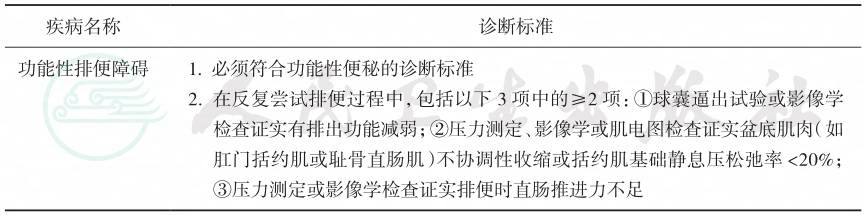

根据功能性便秘患者肠道动力和肛门直肠功能改变特点将功能性便秘分为4型,可根据临床特点进行初步判断。慢传输型便秘:结肠传输延缓,主要症状为排便次数减少、粪便干硬、排便费力。排便障碍型便秘:即功能性排便障碍,既往称之为出口梗阻型便秘,主要表现为排便费力、排便不尽感、排便时肛门直肠堵塞感、排便费时、需要手法辅助排便等。诊断应在符合功能性便秘的基础上有肛门直肠排便功能异常的客观证据,见表6-4-2。分为不协调性排便和直肠推进力不足两个亚型。混合型便秘:患者存在结肠传输延缓和肛门直肠排便障碍的证据。

表6-4-2 罗马Ⅲ标准中功能性排便障碍的诊断标准

注:诊断前症状出现≥6个月,近3个月符合以上诊断标准

| 疾病名称 诊断标准 |

| 功能性排便障碍 1.必须符合功能性便秘的诊断标准 2.在反复尝试排便过程中,包括以下3项中的≥2项:①球囊逼出试验或影像学 检查证实有排出功能减弱;②压力测定、影像学或肌电图检查证实盆底肌肉(如 肛门括约肌或耻骨直肠肌)不协调性收缩或括约肌基础静息压松弛率<20%; ③压力测定或影像学检查证实排便时直肠推进力不足 |

引自:主编:.老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1

(三)严重程度的判断

根据便秘和相关症状轻重及其对生活影响的程度分为轻度、中度、重度。轻度指症状较轻,不影响日常生活,通过整体调整、短时间用药即可恢复正常排便。重度指便秘症状重且持续,严重影响工作、生活,需用药物治疗,不能停药或药物治疗无效。中度则介于轻度和重度之间。

(四)康复治疗

1.定时排便

建立按时排便的习惯,排便的最佳时间为晨起进餐后20~30min训练排便,借条件反射养成排便习惯。不要控制便意,一旦有便意时,应立即排便。选择适当的排便姿势,最好采取坐姿或抬高床头,利用重力作用增加腹压,促进排便。

2.调整饮食

卧床老年人平时应多吃含有维生素多的食物,如粗制面粉、糙米、玉米、芹菜等,以增加膳食纤维,刺激和促进肠道蠕动。适量增加油脂的摄入,以润滑肠道,便于排便。

3.适当饮水

老年人每天早晨空腹时饮用一杯温开水或蜂蜜水,以增加肠道蠕动,促进排便。如无限制,老年人平时应多饮水,不要等到口渴再喝水。

4.腹部按摩

由右上腹向左下腹轻轻推按,促进肠道蠕动。

5.使用缓泻剂

必要时使用开塞露或口服润肠片、番泻叶等轻泻剂。避免用力排便,以防止痔、肛裂,甚至心绞痛、心梗的发生。

(白姣姣 王 峥 卢 湘)