去看看

去看看

微循环障碍是糖尿病慢性并发症发生的重要病理生理基础之一,早期对其进行干预有助于防治糖尿病及其血管并发症。为了进一步加深对糖尿病微循环障碍的认识,规范临床医师合理选择改善糖尿病微循环障碍的药物,中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会制定了本共识。

1 背景

糖尿病及其慢性并发症可导致患者肾衰竭、失明、截肢和心脑血管事件,致残率和致死率高,严重威胁患者的健康和生命。微循环障碍是糖尿病慢性并发症发生的重要病理生理基础之一,在控制血糖的同时,改善微循环障碍对于预防、延缓、治疗糖尿病各种慢性并发症具有十分重要的意义。当前临床工作中,对于微循环障碍在糖尿病慢性并发症发生、发展中的作用及机制的认识尚不充分,相关药物的选择与使用欠规范。鉴于此,中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会制定了《糖尿病微循环障碍临床用药专家共识》,以期为临床合理选择改善糖尿病微循环障碍的药物提供参考。

2 糖尿病微循环障碍的定义

2.1 微循环障碍

微循环由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、动 - 静脉吻合支和微静脉及其流经其内的液体所组成,是循环系统的基础结构,也是血液与组织间实现物质交换的主要场所和功能单位。在炎性反应、代谢障碍等病理情况下,微循环可发生血管细胞功能障碍,自主神经功能异常及内分泌激素分泌紊乱,导致微血管舒缩功能紊乱、血管壁通透性升高以及血液流变性变化,并可出现微血管结构和毛细血管密度的异常,在这种病理情况下,微循环结构和功能的异常导致其不能与组织和器官代谢水平相适应,影响组织的物质交换和器官功能状态称之为微循环障碍 [1]。

2.2 糖尿病微循环障碍

由糖尿病相关因素导致的微循环障碍称为糖尿病微循环障碍,其不仅在糖尿病血管并发症的发生中发挥重要作用,而且参与了胰岛素抵抗及糖尿病的发生、发展 [2,3]。目前糖尿病微循环障碍的确切发病机制尚未被完全阐明,主要涉及血管内皮受损及一氧化氮合成减少、多元醇通路激活、蛋白质非酶糖化、氧化应激、蛋白激酶 C 激活等多方面的功能和代谢异常,进而出现微循环自律运动障碍,微血管血流量增膜加,压力增高。持续的血流动力学异常可导致微血管结构损伤,血管壁通透性增加,毛细血管渗出,基底增厚,血管腔狭窄甚至闭塞,微血栓形成,发生微循环缺血、缺氧,进而导致器官功能障碍 [4]。微循环障碍可发生于糖尿病期和糖尿病前期,早期对其进行干预有助于防治糖尿病及其血管并发症 [5]。

3 糖尿病微循环障碍的表现

糖尿病微循环障碍在糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病神经病变及糖尿病足病的发生、发展中发挥重要作用,是糖尿病慢性并发症共同的病因学机制之一。

3.1 糖尿病肾病

糖尿病肾病的主要病理改变表现为肾小球基底膜增厚、肾小球系膜区细胞外基质沉积,最终肾小球硬化伴或不伴肾小管间质纤维化。肾小球受累临床主要表现为进行性肾小球滤过率降低和尿白蛋白排泄增多。随着病程的进展,当出现严重肾小球硬化时,肾脏会逐步缩小。微量白蛋白尿是糖尿病肾病的早期临床表现,也是诊断糖尿病肾病的重要依据。糖尿病肾病自然病程分为 5 期:急性肾小球高滤过期、正常白蛋白尿期(尿蛋白排泄正常或间歇性白蛋白尿)、早期糖尿病肾病期(持续微量白蛋白尿)、临床糖尿病肾病期(显性白蛋白尿,部分进展为肾病综合征)、肾衰竭期 [6]。糖尿病肾病是糖尿病患者肾衰竭的主要原因。糖尿病肾病最新进展研究表明,肾小管损伤也应包括在糖尿病肾病概念中,其在疾病的早期即可出现,且可先于肾小球病变发生 [7]。

3.2 糖尿病视网膜病变

糖尿病视网膜病变的病理特征为周细胞丢失、视神经视网膜异常和血管新生 [8]。糖尿病视网膜病变的主要临床表现为微血管瘤、出血斑点、硬性渗出、棉绒斑、静脉串珠状、视网膜内微血管异常(intraretinal microvascular abnormality,IRMA)以及黄斑水肿等。广泛出血会引起视网膜或视盘的新生血管、视网膜前出血、玻璃体积血及牵拉性视网膜脱离,其中微血管瘤出现最早 [9]。糖尿病视网膜病变临床表现分为 6 期(具体分型、分期标准参考相关指南 [10])。糖尿病视网膜病变是导致糖尿病患者失明的主要原因。

3.3 糖尿病神经病变

糖尿病神经病变主要可累及周围神经、自主神经、颅神经,脑及脊髓也可受累,早期表现为神经纤维脱髓鞘和轴突变性 [11]、 Schwann 细胞增生。随着病程进展,表现为轴突变性和髓鞘纤维消失。周围神经病变最常见的症状,如麻木、疼痛等感觉异常或感觉丧失。自主神经受累时可表现为心血管、胃肠道、泌尿生殖系统及排汗障碍或失调。颅神经病变以动眼神经受损最常见,其次为外展神经、滑车神经、面神经、三叉神经等,常单侧受累,双侧受累少见。脊髓病变以后索损害为主,主要为变性改变。

3.4 糖尿病足

糖尿病患者因周围神经病变与外周血管疾病合并过高的机械压力,可引起足部过高的机械压力,从而导致足部软组织及骨关节系统的破坏与畸形形成。如果合并不同程度的感染,可由轻度的表皮的浅表感染发展至严重的坏疽等。如不及时治疗,最终可导致截肢。糖尿病足是目前非创伤性截肢的主要原因。

3.5 其他

糖尿病心肌病变可在代谢紊乱及微血管病变的基础上引发心肌广泛局灶性坏死,出现亚临床的心功能异常,最终进展为心力衰竭、心律失常及心源性休克,重症患者可发生猝死。

糖尿病皮肤病变的发病机制是以微血管病变为主,晚期糖基化终产物蓄积、炎性反应、生长因子改变等多因素参与的病变过程。临床可表现为胫前色素斑、类脂质渐进性坏死、糖尿病性水疱病、硬肿病及皮肤感染。

4 糖尿病微循环障碍的药物治疗

4.1 用药原则

积极控制血糖、血压、血脂仍是糖尿病治疗的基础。微循环障碍贯穿糖尿病病程的始终,改善糖尿病微循环用药应遵循“早期、个体化、合理联合、重视安全”的原则。

(1)早期:一旦诊断为糖尿病,需尽早筛查并发症,早诊断,考虑尽早使用改善微循环的药物。

(2)个体化:根据不同患者的临床表现特点和药物的作用机制,针对性选择药物,并给予适当疗程治疗(在医师指导下用药和停药),兼顾风险与获益的平衡。

(3)合理联合:一般不建议联合用药,如需联合,应遵循机制互补的原则,避免作用机制相同的药物联合,同时注意药物间的相互作用,尤其需考虑患者的肝肾功能、年龄等因素。

(4)重视安全:严格掌握药物的适应证与禁忌证,注意药物的不良反应。

4.2 改善糖尿病微循环障碍的药物

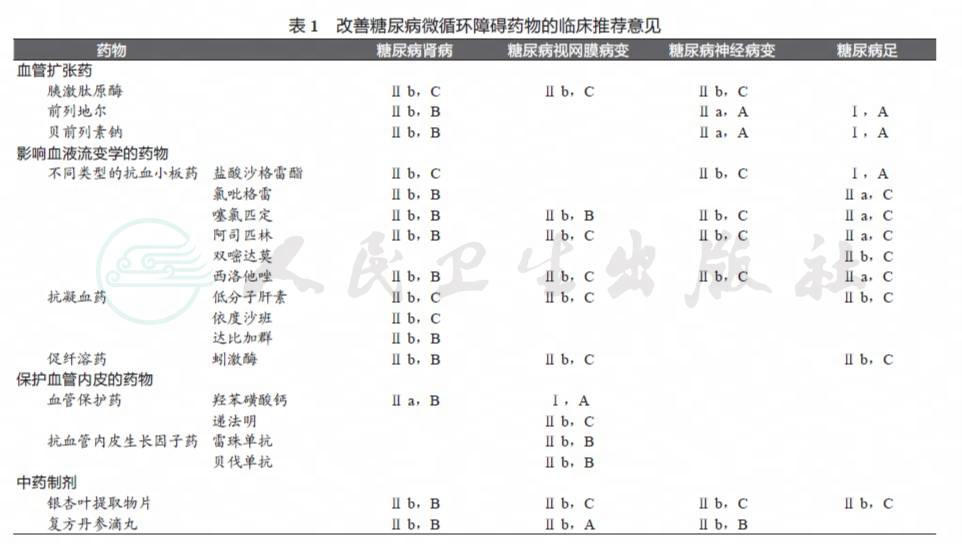

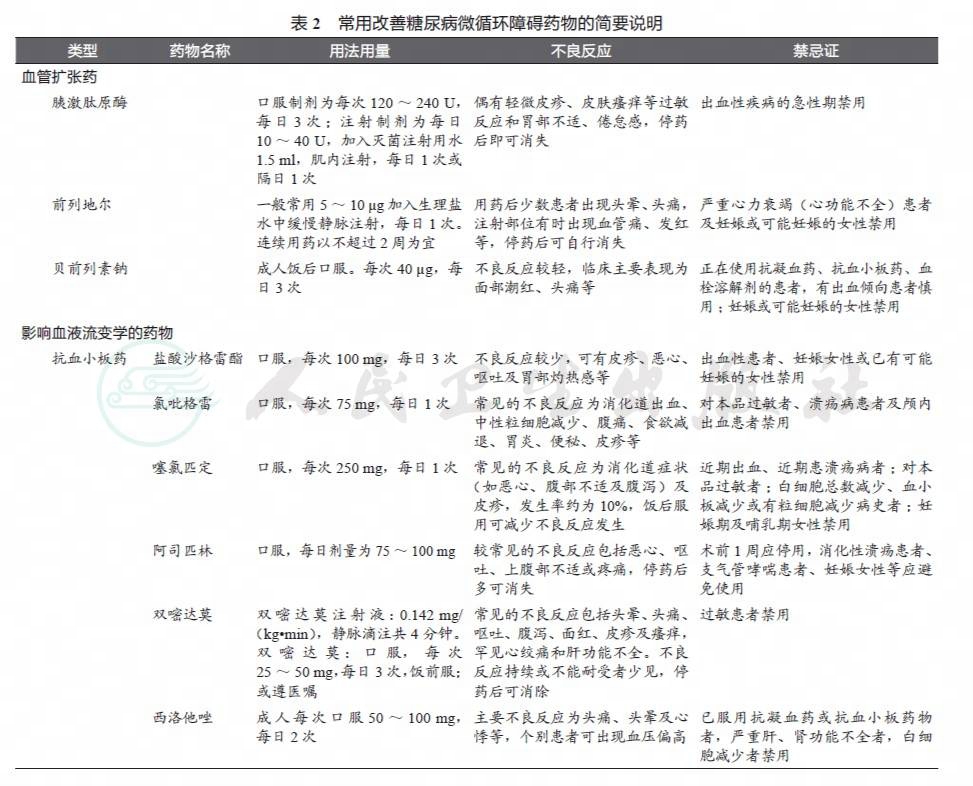

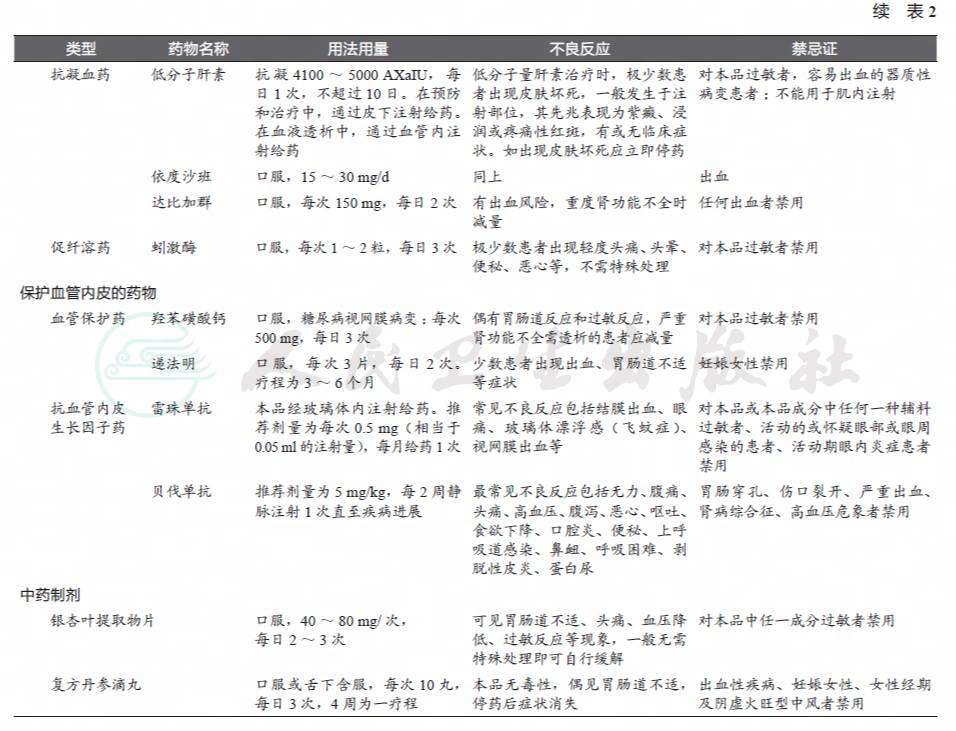

改善糖尿病微循环障碍的药物主要包括血管扩张药、影响血液流变学的药物、保护血管内皮的药物以及部分中药制剂等(改善微循环障碍药物的临床推荐意见见表 1,常用改善糖尿病微循环障碍药物的简要说明见表 2 和药品说明书)。

4.2.1 血管扩张药

(1)胰激肽原酶(pancreatic kzllidinogenase, PK):PK 可增加毛细血管血流量;能激活纤溶酶,降低血液黏度,改善血液流变学;促使肾髓质分泌前列腺素 E2,改善组织灌注,临床常用于治疗各种微循环障碍性疾病,如糖尿病引起的肾病、周围神经病变、视网膜病变。国外研究提示,PK 可以抑制血管增生,有利于控制糖尿病患者视网膜病变进程 [12]。PK 在国内具有多年的临床使用经验,但尚需长期大样本及高质量的随机对照研究验证其疗效和安全性。翟所迪等 [13,14] 进行的系统性评价结果提示,PK 对糖尿病视网膜病变和糖尿病肾病具有一定的疗效。

(2)前列地尔:即前列腺素 E1(prostaglandin 1, PGE1),可增加血管平滑肌细胞内环磷酸腺苷(cyclic adenosine monophosphate,cAMP)含量,舒张血管平滑肌,发挥强大的扩血管作用,尤其对阻塞部位的血管作用显著。通过降低血液黏度,改善红细胞变形能力从而改善微循环,临床上用于治疗慢性动脉闭塞症引起的四肢溃疡及微小血管循环障碍引起的四肢静息疼痛。荟萃分析显示,PGE1 可以缓解疼痛,增加无痛行走距离(pain-free walking distance,PFWD)和最大行走距离(maxi mum walking distance,MWD)且效果持续,促进溃疡愈合,降低截肢率 [15,16]。荟萃分析结果显示,PGE1 联合甲钴胺对糖尿病周围神经病变患者症状和体征改善的总有效率和对平均运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity, MNCV)的改善均优于单用甲钴胺 [17]。荟萃分析结果显示,PGE1 联合常规治疗可显著降低糖尿病合并肾功能不全患者的尿白蛋白排出率(urinary albumin excretion rate,UAER)[18]。

(3)贝前列素钠:通过作用于血小板和血管平滑肌的前列环素受体,发挥抗血小板和扩张血管作用,从而改善微循环,临床上用于改善慢性动脉闭塞性疾病引起的溃疡、间歇性跛行、疼痛及冷感等症状。一项多中心、随机、双盲、对照研究显示,贝前列素钠治疗 3 ~ 6 个月可以显著改善间歇性跛行患者的 PFWD 和 MWD[19]。另一项随机双盲对照研究证实,慢性糖尿病足溃疡患者接受贝前列素钠治疗 6 周后,中位创面愈合率较安慰剂组显著提高 [20]。中国一项随机对照研究结果显示,前列地尔和前列地尔 - 贝前列素钠序贯治疗糖尿病肾病,均能显著降低患者尿微量白蛋白及尿总蛋白水平 [21]。

其他血管扩张药,如尼莫地平、桂哌齐特等钙通道阻滞剂,也可改善微血管痉挛,纠正缺血。

4.2.2 影响血液流变学的药物

(1)不同类型的抗血小板药:具有抗血小板作用的药物甚多,其主要作用为抑制血小板功能。氯吡格雷和噻氯匹定等是一类抑制二磷酸腺苷介导的血小板活化的新型抗血小板药。盐酸沙格雷酯是 5- 羟色胺 2(5-hydroxytryptamine 2,5-HT2)受体拮抗剂,对血小板及血管平滑肌的 5-HT2 受体具有特异性拮抗作用,从而抑制 5-HT2 导致的血小板凝聚、抑制血管收缩和平滑肌细胞增殖,改善红细胞的变形能力和侧支循环,升高慢性动脉闭塞症患者的透皮性组织氧分压和皮肤表面温度,进而改善微循环障碍。盐酸沙格雷酯可改善包括糖尿病周围血管病变引起的疼痛、冷感、溃疡等多种症状。一项随机对照研究显示,盐酸沙格雷酯能有效增加糖尿病下肢血管病变患者的 MWD 和 PFWD,部分改善足背动脉和胫后动脉的流速、阻力指数及踝肱指数(ankle brachial index,ABI)[22]。一项纳入了 9 项随机对照研究的荟萃分析结果显示,盐酸沙格雷酯治疗下肢血管病变,能减小患者溃疡面积,增加 ABI、足背动脉血流量及 PFWD[23]。另一项研究显示,盐酸沙格雷酯可减少早期糖尿病肾病患者蛋白尿,延缓肾病进展 [24]。

其他抗血小板药包括阿司匹林、双嘧达莫(潘生丁)、西洛他唑等。

(2)抗凝血药:包括抗凝血因子、抗血小板因子及新型的Ⅹa 因子和Ⅱa 抑制剂。抗凝血因子又分为非肠道用药和肠道用药,临床常用的肝素(多用低分子肝素)为非肠道用药。新型抗凝血药指新研发上市的口服Ⅹa 因子和Ⅱa 直接抑制剂,前者包括阿哌沙班、利伐沙班、依度沙班等,后者包括达比加群。

(3)促纤溶药:蚓激酶是由露天红赤子爱胜蚓中提取的一种含有纤维蛋白溶酶和纤维蛋白溶酶原激活剂的混合物,可用于治疗缺血性心脑血管疾病和糖尿病性周围血管闭塞症。

4.2.3 保护血管内皮的药物

(1)血管保护药:①羟苯磺酸钙通过抗氧化应激作用,减轻炎症,调整血管内皮功能,减少微血管渗漏,调节微循环;阻碍血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)与受体结合,抑制新生血管生成。临床用于治疗糖尿病视网膜病变及糖尿病肾病。一项多中心、随机双盲对照研究证实,伴有早期视网膜病变的 2 型糖尿病患者使用羟苯磺酸钙治疗 24 个月,后玻璃体穿透率(posterior vitreous penetration ratio,PVPR)较基线进行性降低(降幅为 13.2%),且不同血糖控制水平的亚组中 PVPR 均显著改善,微动脉瘤和出血进展平均值均显著低于安慰剂组 [25]。一项纳入 221 项研究的荟萃分析显示,羟苯磺酸钙可显著改善非增殖期视网膜病变患者微动脉瘤、眼底渗出及眼底出血 [26]。对于较晚期的视网膜病变患者,羟苯磺酸钙可作为激光治疗的辅助手段,进一步提高激光治疗效果。中国一项随机临床试验也显示,较单纯视网膜激光治疗,羟苯磺酸钙联合视网膜激光治疗更显著地降低了糖尿病患者的黄斑中心凹厚度 [27]。一项针对糖尿病肾脏病变的观察性研究显示,羟苯磺酸钙治疗 3 个月可使 90% 的糖尿病肾病患者微量蛋白尿下降至正常水平 [28]。②递法明主要成分为欧洲越橘的花青苷和β- 胡萝卜素。花青苷被认为具有抗氧化、抗炎、抗渗出及抗出血作用,促进视网膜对光线强度化的敏感性,改善视力、暗适应及视网膜的血液供应 [29],因而能够保护血管,改善微循环。在欧洲,递法明已用于临床治疗视网膜病变多年。中国一项观察性研究结果显示,递法明组的单纯型糖尿病视网膜病变患者改善情况优于常规组 [30]。

(2)抗血管内皮生长因子药:①雷珠单抗临床上用于治疗各种原因引起的黄斑水肿、视网膜新生血管、视网膜静脉阻塞、新生血管性青光眼等疾病。随机对照研究结果显示,雷珠单抗可显著减小糖尿病黄斑水肿患者硬性渗出区域 [31]。此外,存在黄斑水肿、黄斑变性、视网膜内囊肿、玻璃体严重增厚眼病的糖尿病患者使用雷珠单抗治疗可有效减轻黄斑变性 [32]。②贝伐单抗可用于治疗视网膜新生血管性疾病。一项随机对照研究结果显示,贝伐单抗联合视网膜光凝术治疗可显著降低高风险糖尿病视网膜病变患者的视敏度恶化程度,缩减黄斑中心凹厚度及黄斑体积 [33]。

4.2.4 中药制剂

一些具有活血化瘀作用的植物药及中药制剂也常被用于治疗糖尿病微循环障碍,如银杏叶制剂、复方丹参滴丸、三七制剂等。

(1)银杏叶提取物片(EGb761):该药的多成分之间具有协同作用,主要通过降低血液黏度来改善血液流变学,从而改善血液循环;清除自由基,抑制细胞膜发生脂质过氧化;拮抗血小板活化因子(platelet active factor,PAF),从而抑制血小板聚集;促进突触重塑,保护神经细胞。临床上银杏叶提取物片主要用于治疗脑动脉硬化导致的脑功能障碍、糖尿病性视网膜病变以及周围血管病变导致的间歇性跛行等。脑部、周围血液循环障碍包括糖尿病引起的视网膜病变及神经障碍、老年黄斑变性、间歇性跛行症等。一项针对中国台湾地区居民的研究显示,银杏叶提取物片能够有效改善 2 型糖尿病视网膜病变患者的视网膜毛细血管血流量,从而缓解糖尿病视网膜病变病情 [34]。系统性评价结果显示,在常规治疗基础上联合银杏叶提取物片可进一步降低糖尿病肾病患者的空腹血糖和尿白蛋白排泄率,改善患者血液流变学 [35]。国内研究显示,银杏叶提取物片联合甲钴胺治疗糖尿病周围神经病变,可明显改善患者的临床症状和神经传导速度,总有效率(显效率+有效率)达 88.9%[36]。

(2)复方丹参滴丸:由丹参、三七、冰片等药物组成,其中丹参的有效成分为水溶性丹参素,可提高机体抗凝和纤溶活性,抑制血小板聚集和释放前列环素类物质,抗凝血和抑制血栓形成;阻断羟自由基的产生,阻止脂质过氧化,是一种有效的氧自由基清除剂,临床上用于治疗糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变及糖尿病神经病变。一项纳入 19 项研究的荟萃分析结果显示,在常规治疗基础上加用复方丹参滴丸,可显著减少 24 小时尿蛋白总量,但对血肌酐和血糖无影响 [37]。在中国非增生型糖尿病视网膜病变患者中进行的一项随机对照研究, 24 周时眼底荧光血管造影及眼底检查结果均显示,高剂量和中剂量复方丹参滴丸组中有效的患者比例均显著高于安慰剂组,且无临床不良事件发生 [38]。此外,复方丹参滴丸可以改善血瘀型糖尿病周围神经病变患者的血瘀症状,提高周围神经传导速度(包括尺神经、腓总神经、腓肠神经及胫后神经的运动传导速度和感觉传导速度),有治疗和延缓疾病进展的作用 [39]。

其他中药提取物如血塞通注射液、丹红注射液及津力达颗粒等也可用于治疗糖尿病微循环障碍疾病,但缺少长期大样本数据的支持。常用改善糖尿病微循环障碍药物的简要说明见附表 2 和药品说明书。

5 总结与展望

本共识从微循环障碍在糖尿病慢性并发症发生中的机制入手,分析其临床表现及药物治疗原则,以期帮助临床医师提高对糖尿病患者微循环障碍的重视程度,在临床实践中实现早期识别、早期诊断、早期预防、早期治疗,改善糖尿病患者的预后。在我国,许多改善微循环障碍的药物仍缺乏足够的循证医学证据,今后仍需开展相关大型前瞻性临床研究,为糖尿病患者微循环障碍治疗的安全性、个体化用药提供更多的临床循证依据。

声明:本共识代表《糖尿病微循环障碍临床用药专家共识》编写组的立场。在缺乏随机对照试验或临床实践问题特殊说明的情况下,参加讨论的专家使用的是他们的判断和经验。制定本共识是为临床提供指导和参考,而不是对所有个体患者的规定,不能代替临床医师的判断。

主要执笔专家:

孙子林 李全忠 崔 巍 栗夏莲 黄巧冰

共识制定专家组:(按姓氏拼音排序)

常宝成 陈丽 陈莉明 成志峰 崔巍 房辉 管庆波 黄勤 黄巧冰 姜宏卫 李红 李冬梅 李凯利 李全忠 李益明 栗夏莲 刘静 刘乃丰 马建华 马晓伟 邵加庆 苏本利 孙子林 涂萍 王清 王新玲 吴静 吴剑波 郗光霞 向光大 许迅 薛耀明 严孙杰 杨兵全 叶山东 张力辉 张勇 章秋

附录

本共识对推荐级别的定义借鉴了欧美糖尿病相关指南 [40] 的定义,具体表述如下:Ⅰ类:研究证据支持和(或)一致公认有益、有用及有效的操作或治疗,推荐使用;Ⅱ类:指有用和(或)有效的证据尚有矛盾或存在不同观点的操作或治疗;Ⅱa 类:有关证据 / 观点倾向于有用和(或)有效,应用这些操作或治疗是合理的;Ⅱb 类:有关证据 / 观点尚不能被充分证明有用和(或)有效,可考虑应用;Ⅲ类:指已证实和(或)一致公认无用和(或)无效,并对一些病例可能有害的操作或治疗,不推荐使用。

本共识对证据级别水平的定义表述如下:①证据水平 A :证据基于多项随机临床试验或荟萃分析;②证据水平 B :证据基于单项随机临床试验或多项非随机对照研究;③证据水平 C :仅为专家共识意见和(或)基于小规模研究、回顾性研究和注册研究结果。

[1] Miranda M, Balarini M, Caixeta D, et al. Microcirculatory dysfunction in sepsis: pathophysiology, clinical monitoring, and potential therapies[J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2016,311(1):H24-H35.

[2] De Boer MP, Meijer RI, Wijnstok NJ, et al. Microvascular dysfunction: a potential mechanism in the pathogenesis of obesity associated insulin resistance and hypertension[J]. Microcirculation,2012, 19(1):5-18.

[3] Barrett EJ, Liu Z. The endothelial cell: an "early response" in the development of insulin resistance[J]. Rev Endocr Metab Disord, 2013, 14(1):21-27.

[4] Ostergaard L, Finnerup NB, Terkelsen AJ, et al. The effects of capillary dysfunction on oxygen and glucose extraction in diabetic neuropathy[J]. Diabetologia, 2015, 58(4):666-677.

[5] Çakar M, Balta S, Şarlak H, et al. Arterial stiffness and endothelial inflammation in prediabetes and newly diagnosed diabetes patients[J]. Arch Endocrinol Metab, 2015, 59(5): 407-413.

[6] 中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组.糖尿病肾病防治专家共识(2014年版)[J].中华糖尿病杂志,2014,6(11):792-801.

[7] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease[J]. Kidney Internal Supplements, 2013, 3(1):1-150.

[8] 廖二元.内分泌代谢病学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2012.

[9] Antonetti DA, Klein R, Gardner TW. Diabetic retinopathy[J]. N Engl J Med, 2012, 366(13):1227-1239.

[10] 中华医学会眼科学会眼底病学组.我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南(2014年)[J].中华眼科杂志,2014,50(11):851-865.

[11] Vinik AI. Clinical Practice. Diabetic Sensory and Motor Neuropathy[J]. N Engl J Med, 2016, 374(15):1455-1464.

[12] Nakamura S, Morimoto N, Tsuruma K, et al. Tissue kallikrein inhibits retinal neovascularization via the cleavage of vascular endothelial growth factor-165[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol,2011, 31(5):1041-1048.

[13] 王妙菊,刘芳,翟所迪.胰激肽释放酶治疗糖尿病肾病的系统评价[J].中国药房,2008,19(17):1323-1326.

[14] 田荣萍,刘芳,翟所迪.胰激肽释放酶治疗糖尿病视网膜病变的系统评价[J].中国医院用药评价与分析,2008,8(10):763-766.

[15] Amendt K. PGE1 and other prostaglandins in the treatment of intermittent claudication: a meta-analysis[J]. Angiology, 2005,56(4):409-415.

[16] Creutzig A. Meta-analysis of randomised controlled prostaglandinE1 studies on peripheral arterial occlusive disease stagesⅢandⅣ[J]. Vasa, 2004, 33(3):137-144.

[17] Deng H, Yin JJ, Zhang JJ, et al. Meta-analysis of methyl cobalamin alone and in combination with prostaglandin E1 in the treatment of diabetic peripheral neuropathy[J]. Endocrine,2014, 46(3):445-454.

[18] Wang H, Deng JL, Yue J, et al. Prostaglandin E1 for prev en ting the progression of diabetic kidney disease[J]. Cochr ane Database Syst Rev, 2010(5):CD006872.

[19] Lievre M, Morand S, Besse B, et al. Oral Beraprost sodium, a prostaglandin I (2) analogue, for intermittent claudication: a double-blind, randomized, multicenter controlled trial[J]. Circulation, 2000, 102(4):426-431.

[20] Awsakulsutthi S, Punpho K, Mamom J, et al. Beraprost sodium for chronic diabetic foot ulcer: a randomized controlled trial in Thammasat university hospital[J]. Ann Vasc Dis, 2014, 7(1):40-45.

[21] 张林霞,孙茜,孙波.前列地尔注射液与贝前列素钠片序贯治疗老年糖尿病肾病的疗效[J].中国老年学杂志,2015,35(7):1754-1756.

[22] 王玉珍,李翔,许樟荣,等.沙格雷酯与阿司匹林治疗糖尿病下肢血管病变的随机、对照临床研究[J].中华内分泌代谢杂志,2009,25(6):595-597.

[23] 高伟,王芳,刘关键,等.盐酸沙格雷酯治疗周围动脉疾病疗效与安全性的系统评价[J].中国循证医学杂志,2012,12(3):341-346.

[24] Takahashi T, Yano M, Minami J, et al. Sarpogrelate hydrochloride, a serotonin2A receptor antagonist, reduces albuminuria in diabetic patients with early-stage diabetic nephropathy[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2002, 58(2):123-129.

[25] Ribeiro ML, Seres AI, Carneiro AM, et al. Effect of calcium dobesilate on progression of early diabetic retinopathy: arandomised double-blind study[J]. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol,2006, 244(12):1591-1600.

[26] Zhang X, Liu W, Wu S, et al. Calciumdobesilate for diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis[J]. China Life Sci, 2015, 58(1):101-107.

[27] 黄慧君,晏世刚,陈建明.羟苯磺酸钙联合视网膜激光治疗对糖尿病黄斑水肿的影响[J].国际眼科杂志,2011,11(4):681-682.

[28] Zhang X. Therapeutic effects of calcium dobesilate on diabetic nephropathy mediated through reduction of expression of PAI-1[J].ExpTher Med, 2013, 5(1):295-299.

[29] Vorob'eva IV. [Current data on the role of anthocyanosides and flavonoids in the treatment of eye diseases][J]. Vestn Oftalmol,2015, 131(5):104-108.

[30] 张春侠,杨丽霞.递法明治疗糖尿病视网膜病变的临床研究[J].中国实用眼科杂志,2003,21(1):31-32.

[31] Domalpally A, Ip MS, Ehrlich JS. Effects of intravitreal ranibizumab on retinal hard exudate in diabetic macular edema: findings from the RIDE and RISE phase Ⅲclinical trials[J]. Ophthalmology, 2015, 122(4):779-786.

[32] Sophie R, Lu N, Campochiaro PA. Predictors of functional and anatomic outcomes in patients with diabetic macular edema treated with ranibizumab[J]. Ophthalmology, 2015, 122(7):1395-1401.

[33] Preti RC, Vasquez Ramirez LM, Ribeiro Monteiro ML, et al. Structural and functional assessment of macula in patients with high-risk proliferative diabetic retinopathy submitted to panretinal photocoagulation and associated intravitreal bevacizumab injections: a comparative, randomised, controlled trial[J]. Ophthalmologica, 2013, 230(1):1-8.

[34] Huang SY, Jeng C, Kao SC, et al. Improved haemorrheological properties by Ginkgo biloba extract (Egb 761) in type 2 diabetes mellitus complicated with retinopathy[J]. Clin Nutr, 2004, 23(4):615-621.

[35] Zhang L, Mao W, Guo X, et al. Ginkgo biloba Extract for Patients with Early Diabetic Nephropathy: A Systematic Review[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2013:689142.

[36] 曹海平,李冉,郭景红,等.金纳多联合甲钴胺治疗糖尿病周围神经病变36例临床观察[J].实用中西医结合临床,2004,4(3):44-45.

[37] 陈赫军,孙红爽,方妍,等.复方丹参滴丸辅助治疗糖尿病肾病疗效的Meta分析[J].中国实验方剂学杂志,2015,21(11):215-220.

[38] Lian F, Wu L, Tian J, et al. The effectiveness and safety ofa danshen-containing Chinese herbal medicine for diabetic retinopathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter clinical trial[J]. J Ethnopharmacol, 2015, 164:71-77.

[39] 牛巧云,周瑞玲.复方丹参滴丸治疗血瘀型糖尿病周围神经病临床研究[J].山东医药,2009,49(13):81-82.

[40] Authors/Task Force Members, Rydén L, Grant PJ, et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD)[J]. Eur Heart J, 2013, 34(39):3035-3087.