英文名称 :osteoblastoma

中文别名 :成骨细胞瘤

骨母细胞瘤(osteoblastoma)又称成骨细胞瘤,2013版WHO骨肿瘤分类将其定义为中间型(局部侵袭)骨源性肿瘤。占原发性骨肿瘤的1%,良性骨肿瘤的3%。Jaffe和Maer认为它是一种独立的病变,被描述为“巨大的骨样骨瘤”,同时强调与骨样骨瘤在组织学上有相当的类似性。但两者有各自的临床表现、影像特征及自然病程,因此,多数文献认为两者属不同的疾病,骨样骨瘤倾向于自愈性,而骨母细胞瘤则倾向于有进展性甚至恶性发展。

骨母细胞瘤好发于30岁以下的青年,高峰年龄为10~30岁,男女发病率之比为2.5∶1。侵袭性成骨细胞瘤的平均发病年龄略大(平均年龄约33岁)。约41%~50%的骨母细胞瘤发生于脊柱,多见于棘突、椎弓和横突等附件区,其次是长管状骨的干骺端或骨干,其中以股骨和胫骨较多见。骨母细胞瘤的临床表现与骨样骨瘤不一样,有的患者可没有临床症状,病变系偶然发现;也有的表现为局限性钝痛,但疼痛常不如骨样骨瘤剧烈,对水杨酸类药物的反应也不敏感。根据受累的脊柱平面可出现相应的神经症状。该病没有自愈性,多呈进行性增大,甚至有少数呈侵袭性生长。

术中见肿瘤外围为反应性皮质骨形成的薄壳,肿瘤为紫红色肉样组织,紧附着于骨壳壁,不易刮掉,有沙砾感,与松质骨间的边界清楚,肿瘤内有大小不等的血性囊腔。镜下可见大量的新生骨小梁,不按应力排列而杂乱无章,小梁间有单层细胞壁构成的血窦,血窦间散布有深染而肥大的骨母细胞团。3期骨母细胞瘤中,骨小梁更加细小,主要由增殖期骨母细胞和血管腔构成,病灶周边的细胞最活跃,常穿透反应骨,但没有核分裂和细胞间变。

1.X线表现:

根据病变部位的不同,可分为四型:①中心型,较常见,病变发生于长骨髓腔内,呈中心性囊状破坏,吹泡样膨胀,类似动脉瘤样骨囊肿,骨皮质膨胀变薄、缺失或因骨外膜增生而致相邻骨皮质略有增厚,但较骨样骨瘤为轻(图1),如皮质破裂可形成软组织肿块。在肿瘤内部常有不同程度的成骨或钙化,呈斑点状或索条状,颇具特征性。少数病例呈单囊状破坏而无钙化。肿瘤也可呈多囊性,在主要病变附近可有散在的“卫星”病灶。肿瘤附近的骨质常轻度增生硬化,一般无骨膜反应,偶尔亦见浓密度的骨膜新骨形成。②皮质型,发生在皮质内,呈偏心性生长,皮质局部破坏,常呈薄壳状皮质膨胀,边缘清晰,其中可有不规则的钙化斑。③骨膜下型,常见于干骺端,呈偏心生长,局部皮质压迫性骨质吸收,缺乏周围的骨硬化,有新生骨膜成骨的薄壳覆盖病变(图2)。④松质骨型,病变位于脊椎或不规则骨的骨松质内,大小2~10cm不等,可伴有斑点状、索条状钙化,周围无明显骨质硬化或有环形高密度硬化圈。发生于脊椎的病变多位于棘突、椎弓和横突,椎体病变多由附件蔓延所致(图3)。

图1 左侧桡骨骨母细胞瘤(中心型)

女,8岁。 X线平片正位(A)、侧位(B):桡骨干中段吹泡样、膨胀性骨质破坏伴病理骨折,局部密度降低且病灶内部密度不均匀

图2 右胫骨干骺端骨母细胞瘤(骨膜下型)

男,12岁。膝关节X线平片(A):胫骨干骺端局部骨质破坏,外侧骨皮质不连续且可见层状骨膜反应,周围软组织肿胀;CT检查(B):胫骨上端外侧皮质卵圆形膨隆,边缘轻度硬化,内见多发斑点状钙化;MRI冠状面:T1WI(C)及T2WI(D)示胫骨干骺端局部骨质破坏,骨皮质局部膨胀,周围软组织明显肿胀,骨髓水肿

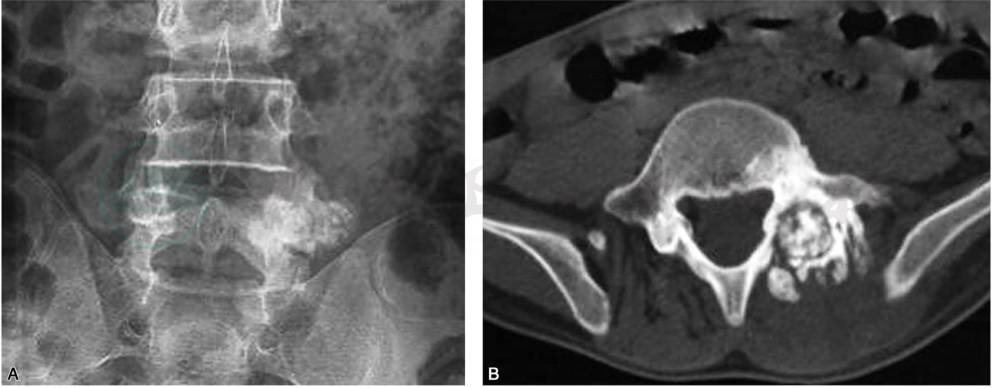

图3 第五腰椎左侧横突骨母细胞瘤(松质骨型)

男,28岁。腰椎正位X线平片(A):L5左侧横突骨密度增高伴轻度膨胀;CT平扫(B):L5左侧椎板近横突处见约2cm卵圆形骨质破坏灶,伴大量斑点状钙化,病灶周边有增生、硬化环

2.CT表现:

CT检查能清楚显示骨母细胞瘤的部位、大小和界面,观察病灶内部的钙化、骨化程度,骨质破坏和骨壳情况以及有无软组织肿块。主要表现为膨胀性软组织密度的骨破坏,病灶有不同程度的钙化和骨化,周边厚薄不一的硬化缘。

3.MRI表现:

骨质硬化和钙化区在T1WI和T2WI上都为低信号,在T2WI上还可见高信号区夹杂其中。Gd-DTPA增强后,病灶内有高信号增强区,病灶边缘清楚呈低信号环(图4)。

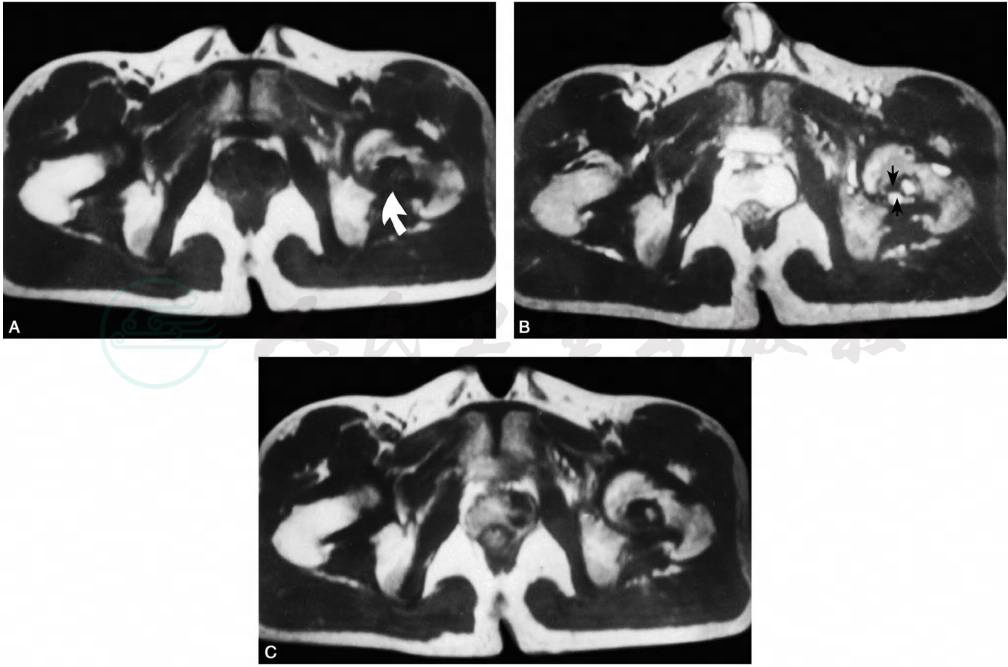

图4 股骨颈骨母细胞瘤

男,29岁。左侧股骨上端疼痛1年余。骨盆MRI横断位A.T1WI显示左股骨颈偏后部骨质破坏呈低信号强度(白箭);B.T2WI可见两个高信号强度灶(双箭);C.Gd-DTPA增强后病灶内有高信号增强区,病灶边缘清楚呈低信号环

4.小结:

CT为最佳影像学检查方法。X线可以显示病变的部位、有无硬化边及基质钙化,CT检查较平片定位更准确,尤其是位于脊柱的病灶,能够清楚展示病变的全貌、具体部位、大小,有无基质钙化或骨壳,以及周围软组织情况。MRI在显示基质骨化和边缘硬化方面不如CT,但可以较好显示病灶的强化程度、周围软组织受累及骨髓水肿情况。

骨母细胞瘤的治疗与预后与其组织学特点紧密相关,2期和3期病变虽都可行刮除术,但复发率明显不同,2期复发率在10%~20%,3期则在30%~50%。一般刮除后,均应磨去其反应性骨包壳,并用物理或化学方法进一步处理腔壁。3期病灶如条件允许,尽可能行大块切除,以降低复发率。骨缺损区可行植骨或骨水泥填充,必要时加用内固定,脊柱病变除去除肿瘤外,还需酌情行脊髓减压和脊柱固定。

放疗可应用于反复复发而又无法行更大范围切除的患者,当患者组织学已升级到恶性病变时,应采取针对恶性肿瘤的处理原则。