英文名称 :bullous pemphigoid

中文别名 :假天疱疮;副天疱疮

大疱性类天疱疮曾经被认为是寻常型天疱疮的良性型,但皮损是饱满的表皮下大疱,没有棘层松解现象,黏膜损害轻微或不见,预后较好,曾经被称为假天疱疮(pseudo-pemphigus)或副天疱疮(parapemphigus)。

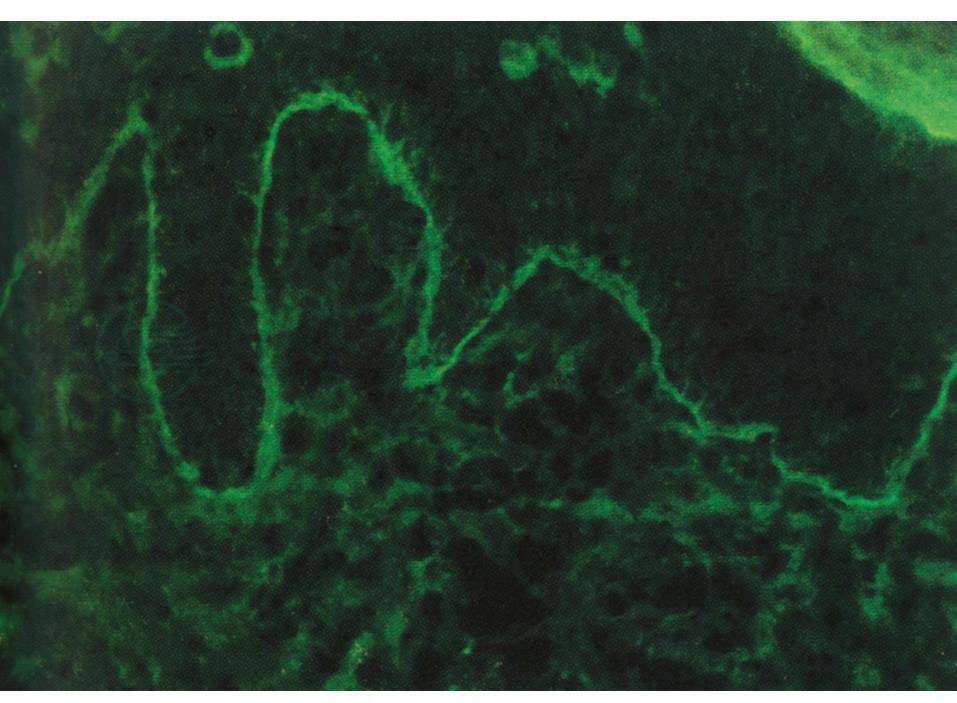

本病病因不明,诱发因素也难发现,可由于身体受刺激后产生自身抗体。在补体参与下,抗原抗体反应活化蛋白酶或促使白细胞等释放蛋白酶,于是基底细胞的浆膜和基膜分离而发生表皮下大疱,大疱位于浆膜和基底膜之间的透明板处,直接免疫荧光试验显示基底膜有线状绿色荧光。在皮肤外观正常处直接免疫荧光试验也是阳性反应(图1)。

多数患者是50岁以上的老人。70%~80%的患者血清中有基底膜带(BMZ)抗体(IgG)。基底膜带处有IgG及补体,还可有IgA、IgM及IgE以及纤维蛋白或纤维蛋白原沉积。大疱及半桥粒都含有IgG及C3,在患处及外观正常皮肤处往往也有,部分患者还有IgA及IgM。

本病自身抗原为类天疱疮抗原 1(BPAG1,230kDa)和类天疱疮抗原2(BPAG2,180kDa),它们是半桥粒的组成成分,其中BPAG2在发病中起重要作用,针对BPAG2的NC16A区的自身抗体的滴度与病情活动性相关。患者血中存在BPAG2抗体时,其病情具有更高的危险性,常需更大量的糖皮质激素,预后较差。

有的患者伴发恶性贫血、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮或寻常型天疱疮等其他自身免疫性疾病。本病和恶性肿瘤都多见于老人,因而有时可以并发,但有人认为恶性肿瘤可分泌某种物质影响基底膜而和本病有关。本病与神经系统疾病有明显关联,如帕金森病、痴呆、精神疾病、卒中和多发性硬化症。也有可能是这些疾病所用的药物所诱发。

图1 大疱性类天疱疮免疫荧光

本病有时可出现少见的异型:

1.结节性类天疱疮(pemphigoid nodularis)

结节性痒疹皮损伴水疱形成为其临床特点,水疱发生在角化过度的结节和斑块上或正常外观皮肤上。病理为表皮下水疱,有较明显的炎性细胞浸润和结节性痒疹的病理改变。直接免疫荧光检查可见表皮基底膜带C3和IgG沉积。

2.小疱性类天疱疮(vesicular pemphigoid)

少数患者主要表现为成群小水疱,疱壁紧张,类似疱疹样皮炎。发生于掌跖时,酷似汗疱疹。直接免疫荧光检查可见表皮基底膜带C3和IgG沉积。

3.局限性大疱性类天疱疮(localized cutaneous pemphigoid)

多发生于老年女性。病变局限,常见于小腿的伸侧面或颈部。主要临床表现是反复发生的水疱,愈后不留瘢痕,可自行消退。病理为表皮下水疱形成。直接免疫荧光检查可见表皮基底膜带C3和IgG沉积。

4.增生性类天疱疮(pemphigoid vegetans)

多限于腹股沟、腋窝、脐部,而咽、头面和手背也有发生。原发损害为水疱,逐渐发展成疣状增生性斑块伴脓性结痂,酷似增生型天疱疮。病理为表皮下水疱,伴假性上皮瘤样增生,无棘层细胞松解。

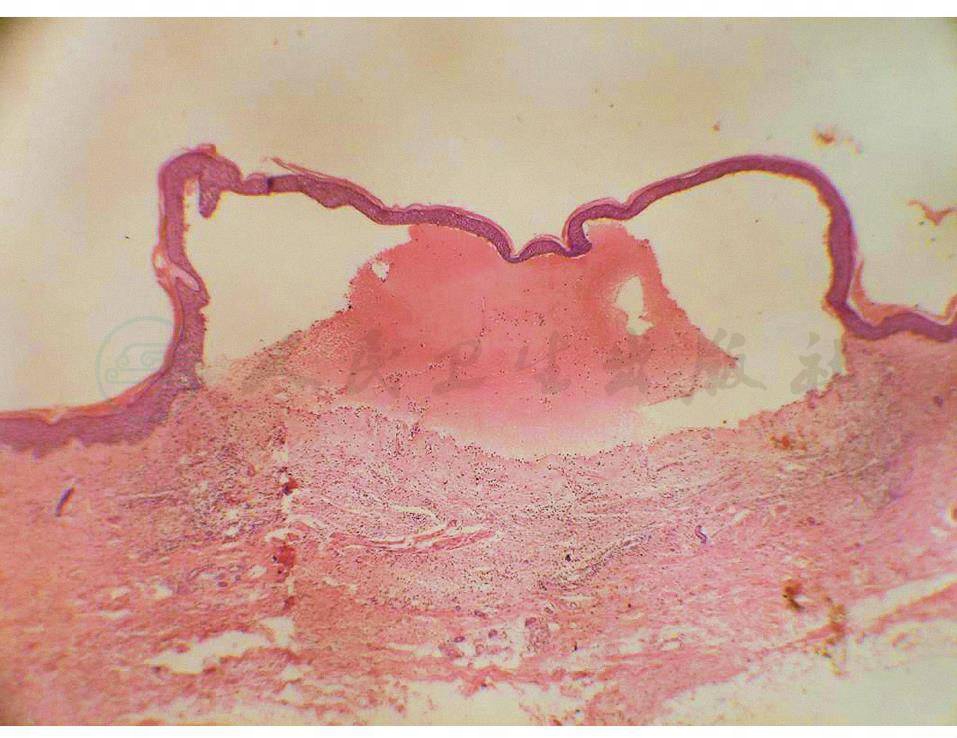

在早期,大疱完全在表皮下,疱壁圆滑,没有棘层松解现象。以后大疱边缘的表皮细胞往往向疱底扩展至整个疱底而使大疱为表皮所包围。表皮细胞继续向上推进,表皮下形成的大疱最后可达角质层下。疱顶的表皮开始很完整,在陈旧的大疱则可坏死。大疱腔内有网状的纤维蛋白及大量嗜酸性粒细胞,还有一些中性粒细胞(图2、3)。

真皮的炎性浸润程度不定。如果大疱发生于外观正常的皮肤上,则真皮近于正常,仅血管周围有少量淋巴细胞及嗜酸性粒细胞。如果大疱出现于红斑上,则血管周围有很多的嗜酸性粒细胞,并有淋巴细胞及中性粒细胞以及核尘,浸润可扩展到疱下的整个真皮上部甚至到达乳头内。

本病和疱疹样皮炎及大疱性多形红斑的组织变化不易区别。疱疹样皮炎的早期有若干乳头小脓肿,含有中性粒细胞及嗜酸性粒细胞,乳头脓肿扩大并延伸到邻近的乳头而成多房性水疱,以后可呈单房性大疱,但疱壁仍有多房的痕迹。此外,中性粒细胞多于嗜酸性粒细胞,在早期尤其如此。大疱性多形红斑的组织变化更难区别,但多形红斑的组织变化在各病例互不相同,如果真皮内有嗜酸性粒细胞及中性粒细胞,则主要在血管周围而不是在真皮乳头,如果在表皮及真皮交界处见到细胞,则是淋巴细胞而不是嗜酸性粒细胞;表皮变化常很显著,甚至在早期即有海绵形成,真皮的细胞侵入表皮,有的有细胞内水肿或有坏死性变化。

直接免疫荧光检查:基底膜带IgG和C3呈线状沉积,有时只见到C3沉积,1mol/L的NaCl分离表皮和真皮,荧光物质沉积在表皮侧。间接免疫荧光检查:血清中可以检测到抗基底膜带的循环抗体。

图2 大疱性类天疱疮组织病理

图3 大疱性类天疱疮组织病理

大疱性类天疱疮主要见于老年人,往往伴随有多种合并症,而本病为自限性疾病,大多数患者5年内可以缓解。因此治疗要慎重用药,尽量减少药物的不良反应。

外用强效激素治疗可以避免系统应用激素带来的风险,对皮损局限的患者尤其适用。推荐使用丙酸倍氯米松和卤米松,最高剂量40g/d,主要不良反应:局部出现皮肤萎缩、变薄、毛细血管扩张、增加局部感染的机会。对于局限性顽固性皮损及口腔黏膜损伤,可以局部注射糖皮质激素。面部及皮肤皱褶部位皮肤薄,不耐受长期外用强效激素,建议短期使用,然后采用他克莫司维持疗效。

泼尼松等糖皮质激素类药物是最有效的内用药,开始剂量应较大,以后酌情减量,所需量一般比寻常型天疱疮小,泼尼松的开始量,一般为40~80mg/d,但有时需要更大剂量才能控制病情,特别是外周血嗜酸性粒细胞显著增高者。如果疗效不令人满意,或是维持量太大而不宜长期应用,可加用硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯、氨甲喋呤或环磷酰胺等免疫抑制剂,硫唑嘌呤剂量可按口服0.5~1.0mg/(kg•d),往往在数周以后即可停服或可降低泼尼松的用量。

雷公藤、白芍总苷及氯喹都可应用。烟酰胺500~2000mg/d联合米诺环素或四环素,特别是对不能耐受糖皮质激素的轻症患者有良好效果。没有葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷的患者,如果有黏膜损害,可以使用氨苯砜治疗。

激素冲击、丙种球蛋白冲击、利妥昔单抗、血浆置换等可用于其他疗法均无效的严重病例,可以参照天疱疮的治疗。