英文名称 :bronchiolitis

中文别名 :细支气管病变

细支气管指12~16级传导性支气管,直径约为0.65mm。广义细支气管炎(bronchiolitis)为吸入有害气体、粉尘、烟雾、药物、病原体感染以及很多未知原因所引起的细支气管炎症和纤维组织增生的一组病变,又称为“细支气管病变”,分为“原发性细支气管炎”和合并存在于大气道病变或肺实质病变的“继发性细支气管病变”。继发性细支气管病变指继发于支气管扩张症、慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)、各种肺间质病、肺肉芽肿病等所致的细支气管炎。在成人,大多数细支气管炎病因为非感染性因素,或继发于全身结缔组织疾病和器官移植后。因此,成人细支气管炎是一类主要累及细支气管的纤维化性肺疾病。临床上多为闭塞性细支气管炎(bronchiolitis obliterans,BO)、闭塞性细支气管炎伴机化性肺炎(bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia,BOOP,现称为隐源性机化性肺炎)和弥漫性泛细支气管炎(diffused panbronchiolitis,DPB)。以感染因素发病的细支气管炎则主要见于儿童急性细支气管炎(acute bronchiolitis),我国儿科临床医生常称之为毛细支气管炎。

儿童急性细支气管炎的致病病原体主要为呼吸道合胞病毒(约占80%),其他病毒有人类偏肺病毒、腺病毒、鼻病毒、流感和副流感病毒。肺炎支原体也可引起本病。除病毒对细支气管的直接损伤外,病毒引起的免疫炎症反应是其主要发病机制。本病好发于2岁以下婴幼儿。

1.临床分类

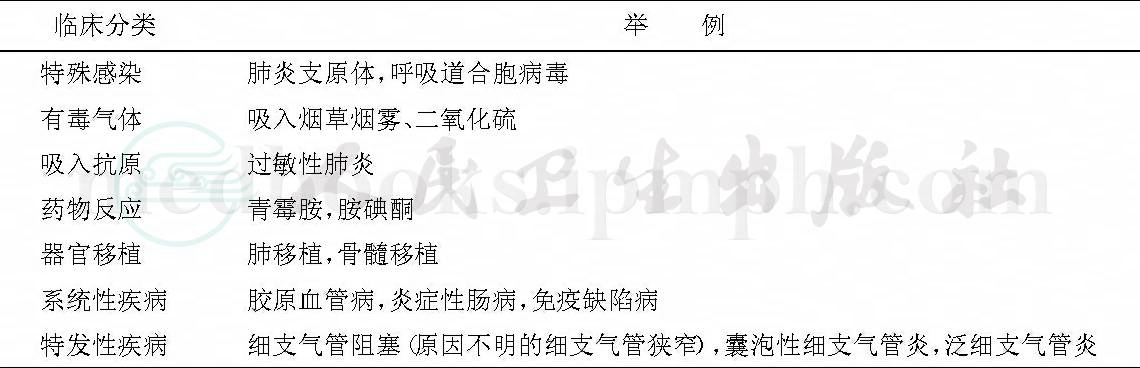

根据2006年美国胸科医师协会的《咳嗽的诊断与治疗指南》,在排除支气管哮喘、慢性阻塞性肺病(COPD)/肺气肿及支气管扩张导致的细支气管异常的基础上,把细支气管炎分成以下几类(表1)。

表1 细支气管炎的分类

2.病因分类

2006年,美国Ryu等提出细支气管疾病新的分类方法。从疾病发病机制的角度,将细支气管疾病分为原发性、间质性肺疾病累及细支气管、大气道病变累及细支气管三类。

(1)原发性细支气管炎

指原发于细支气管管壁的病变。根据病理改变,可分为呼吸性细支气管炎、急性细支气管炎、闭塞性细支气管炎、滤泡性细支气管炎、泛细支气管炎、金属粉尘所致呼吸道疾病和其他原发细支气管变异。

(2)肺间质病变同时累及细支气管疾病

许多肺间质病变(如吸烟相关的间质性肺疾病、隐源性机化性肺炎和过敏性肺炎)也会使细支气管受累。

(3)继发于大气道病变的细支气管病变

原发于大气道的疾病如慢性支气管炎、支气管扩张和肺囊性纤维化等的疾病后期引起的细支气管病变。

病理表现为上皮细胞纤毛脱落、坏死,继之细胞增生形成无纤毛的扁平或柱状上皮细胞,黏膜大量炎症细胞浸润、腺体增生、黏液分泌增多,黏膜下层和小动脉外膜水肿。细支气管腔内充满由炎症细胞、坏死脱落的上皮细胞和纤维素组成的黏液性渗出物,使管腔部分或完全阻塞,导致小灶性肺萎陷或急性阻塞性肺气肿。细支气管周围有大量单核细胞浸润。部分患者炎症迁延,可因细支气管壁瘢痕性修复或管腔内渗出物发生机化,形成闭塞性细支气管炎。尽管病理改变主要位于细支气管,但因其管壁较薄,炎症易于扩展累及肺泡和周围的肺间质,导致肺间质炎症和细支气管周围炎。

对于原发性细支气管炎,胸片检查常不能发现病变;常规CT仅能发现直径大于或等于2mm的气道病变。因此,当怀疑细支气管病变时需选择高分辨率CT(HRCT),HRCT能发现直径小于2mm的气道的病变。HRCT常显示:细支气管管壁增厚、管腔扩张、肺小叶中心性结节、肺野外带出现“树芽征”、肺段不张和“马赛克征”。正常情况下,在距胸膜1cm以内见不到细支气管影像。“树芽征”系指距胸膜面下2~3mm处,直径为2~3mm的小叶中心性结节与分支状细条影相连的影像,是由增厚的管壁、管腔内渗出物、黏液阻塞管腔形成。“树芽征”的出现提示存在细支气管炎,是一种非特异改变。“马赛克征”是指肺密度增高区与密度减低区相间,呈不规则的地图状。“马赛克征”形成原因是病变的细支气管管腔阻塞,其远端肺泡通气量减少,继发局部血管收缩、血流量减少,在影像学上形成低密度影,与无病变区相嵌而构成了“马赛克征”。呼气相“马赛克征”更明显,可确定由空气滞留引起。