英文名称 :cervical esophageal carcinoma

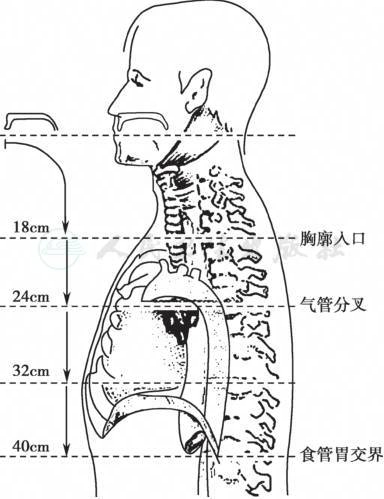

颈段食管定义为自环状软骨下缘至胸骨上切迹水平,长度约3~5cm,食管镜检距切牙的距离一般在15~18cm的范围(图1)。颈段食管癌一般不超过全部食管癌的10%。

图1 食管镜检分段示意图

食管黏膜含有丰富的淋巴管网,且缺乏浆膜层覆盖,颈段食管癌有黏膜下浸润生长和向周围侵犯的特点:病变沿黏膜下浸润易侵犯下咽、喉和胸段食管;同时可很快穿透黏膜壁、浸透肌层,向周围发展,容易侵犯气管后壁、喉返神经及甲状腺。常有颈部淋巴结包括锁骨上淋巴结及上纵隔淋巴结转移。

颈段食管淋巴引流以纵向为主,引流至食管、气管旁淋巴结,颈静脉链淋巴结(上、中、下组分别为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区)、颈后淋巴结(V区)、锁骨上淋巴结、上纵隔淋巴结以及咽后淋巴结(尤其是下咽受侵时)。因此颈段食管癌容易发生以上部位区域性和上下双向性的淋巴结转移。

同时颈段食管癌发生第二原发肿瘤的概率也较高,约占全部病例的1/5~1/3,可同时或异时发生第二原发肿瘤。其中最常见的第二原发肿瘤部位是口咽、下咽、口腔、喉,其次是肺等。

目前对食管癌病因与发病机制尚不清楚。通过对高发病区研究认为,食管癌危险因素有年龄、性别、民族、遗传、生活习惯、环境、营养状况、化学、生物、相关疾病及癌前病变等。食管鳞癌及腺癌均与年龄有关,发病率随年龄增加而增高。非高发民族及地区以男性多见,死亡率男高于女。我国高发区,男女之比为1.4∶1。

此外,吸烟、嗜酒、喜食亚硝酸盐含量偏高食物,食物过硬、过热,进食过快,口腔不洁,霉菌感染等可能成为食管癌重要诱因。近年来中国医学科学院肿瘤研究所着重研究了我国食管癌高风险个体致癌物代谢基因多态与DNA损伤修复有关的基因多态对食管癌易感性的影响,认为:携带cl/cl基因型与GST M1基因缺失基因型的人比不携带者罹患食管癌的风险高8倍。为进一步阐明食管癌的病因,提供了科学依据。

以鳞状细胞癌为常见,约占84.6%;腺癌12.4%,未分化癌、基底细胞癌和粘液癌少见。多发生于食管三个狭窄处,食管中段为最多见,下段次之,上段较少。早期食管癌病灶局限于粘膜内,癌肿长大,渐累及食管全周,可突入腔内,还可穿透食管壁,侵入纵隔或心包。我国定义早期食管癌指原位癌及无淋巴结转移的早期浸润癌(T1),有人将早期食管癌分为4型:隐伏型,糜烂型,斑块型与乳头型,以糜烂型及斑块型最常见。

依据病理形态,晚期食管癌分四型:①髓质型,浸润食管壁各层及全周,食管呈管状肥厚,恶性度高,切面灰白色如脑髓;②缩窄型又称硬化型,癌肿呈环形生长,致管腔狭窄;③蕈伞型,向腔内生成,边缘明显,突出如蘑菇;④溃疡型,癌肿形成凹陷溃疡,深入肌层。

当前食管癌强调早发现、早诊断与早治疗。治疗方法有手术、放射、化学疗法及生物治疗四种。

1.手术疗法

外科手术是目前国际上唯一推荐可行治疗方法,其临床意义在于提供积极有效治疗手段,某些情况下被迫进行姑息切除,并可重建食管恢复功能。切除癌变食管后,用胃、结肠或空肠重建食管,下段食管癌切除率较高,早期病例术后5年生存率达90%。颈段及胸骨上段食管癌,采用全食管内翻剥脱,胃或结肠替代法,是当前国内外公认标准手术,5年生存率可达25%~32%。对不能切除的病人,为解除进食困难,可作食管胃转流吻合术、食管腔内置管术或空肠造瘘术。

2.放射疗法

(1)与手术疗法综合应用:术前照射能使癌肿及转移淋巴结缩小,癌肿周围小血管和淋巴管闭塞,以提高切除率,减少术中播散机会。对术中切除不完全的病变,术后2~4周内再作放射疗法。

(2)单纯放射疗法:用于禁忌手术而癌肿局限,无极度吞咽困难及一般情况尚好病人。

3.化学疗法

化学疗法可使晚期病人症状缓解,部分病例瘤体可缩小。常与其他疗法综合应用,提高疗效。常用药物有环磷酰胺、5‐氟尿嘧啶、争光霉素和自力霉素等。

4.生物治疗

通过生物反应增强剂直接或间接增强机体自身抗肿瘤能力。生物反应增强剂能通过调整宿主对肿瘤反应,使二者之间相互作用向有利于治疗肿瘤方向发展。