英文名称 :splenicinfarction

脾梗死是指在脾淤血时,贫血性梗死病灶周围有出血带。梗死的病灶常为多发,表现为尖端朝向脾门的楔状分布。引起脾梗死的疾病常为二尖瓣疾病、骨髓增生性疾病、动脉炎、脾动脉瘤、动脉硬化等疾病。当有门静脉高压等导致的脾肿大时,更易出现脾梗死。

任何引起脾动脉或其分支血流急剧减少的情况均可导致脾梗死,具体原因包括:①脾动脉内血栓形成;②脾动脉粥样硬化、管腔狭窄发生梗死;③肿瘤细胞浸润动脉内膜,使其管壁内皮损伤、粗糙及狭窄,加速血栓形成,例如慢性髓性白血病时;④微血管栓塞,如镰状细胞贫血和真性红细胞增多症所发生的微血管内凝血及血流停滞;⑤异位栓子阻塞,如亚急性感染性心内膜炎(SBE)或风湿性心内膜炎,特别是伴有心房颤动时心脏内赘生物或附壁血栓脱落,以及原发性肝癌患者碘油栓塞治疗过程中由于导管位置不当,或因门脉高压而使碘油栓子逆流到脾动脉内,或肿瘤细胞团块形成的栓子等脱落阻塞动脉,结果均可导致脾组织发生缺血和坏死。此外,脾肿大脾功能亢进患者,可通过脾动脉进行碘油栓塞治疗,造成整个脾脏或部分脾脏梗死。

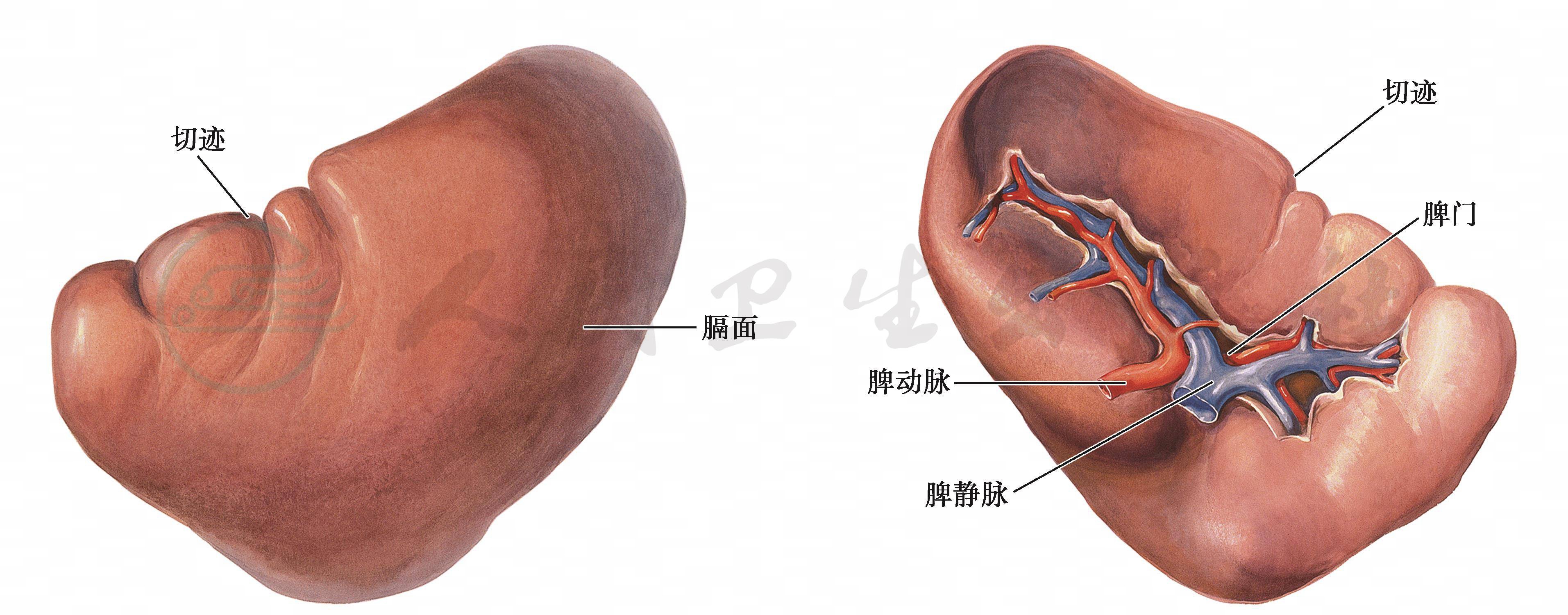

见图1。

图1 脾脏的解剖图

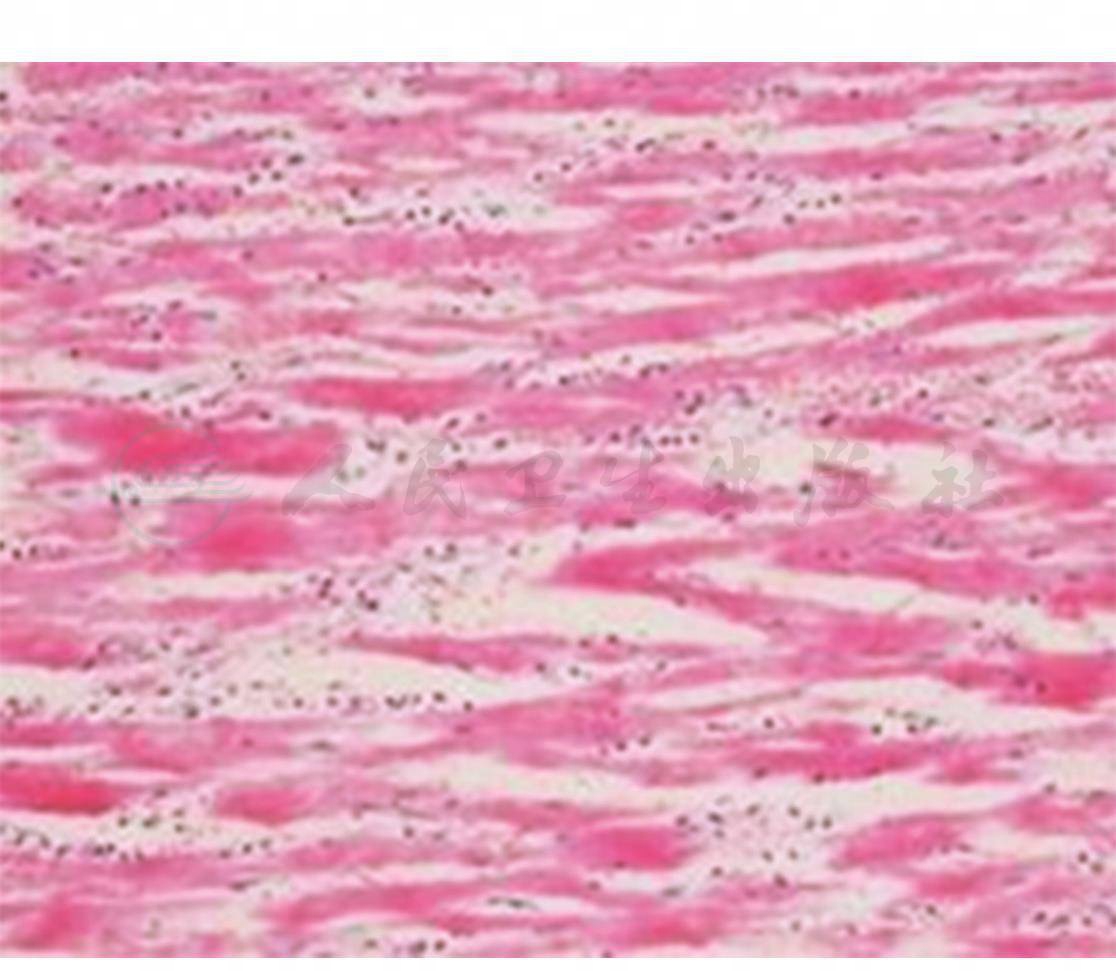

脾梗死的病理学变化为贫血性梗死。在脾淤血时,贫血性梗死病灶周围有出血带。梗死的病灶常为多发,表现为尖端朝向脾门的楔状分布。有时脾梗死还可伴发脾内出血(图2)。

图2 脾梗死病理表现

脾梗死临床上较少见,为脾动脉主干和/或分支阻塞所导致。脾动脉分支是没有相互交通的终末动脉,当管腔发生阻塞时,易造成供血区域内脾实质的梗死。引起脾梗死的病因主要有以下几方面:①心脏大血管疾病,主要是细菌性或非细菌性心内膜炎的赘生物和瓣膜血栓脱落栓塞脾动脉。②脾血管病变,脾动脉瘤、韦格纳肉芽肿、结节性多动脉炎、肝肾韧带或膈结肠韧带松弛或缺乏致脾活动度增加以及游走脾引起的脾扭转。③医源性:栓塞剂误入脾动脉引起脾梗死。其他因素少见,如肝硬化脾大、围生期妇女、多脾综合征等。

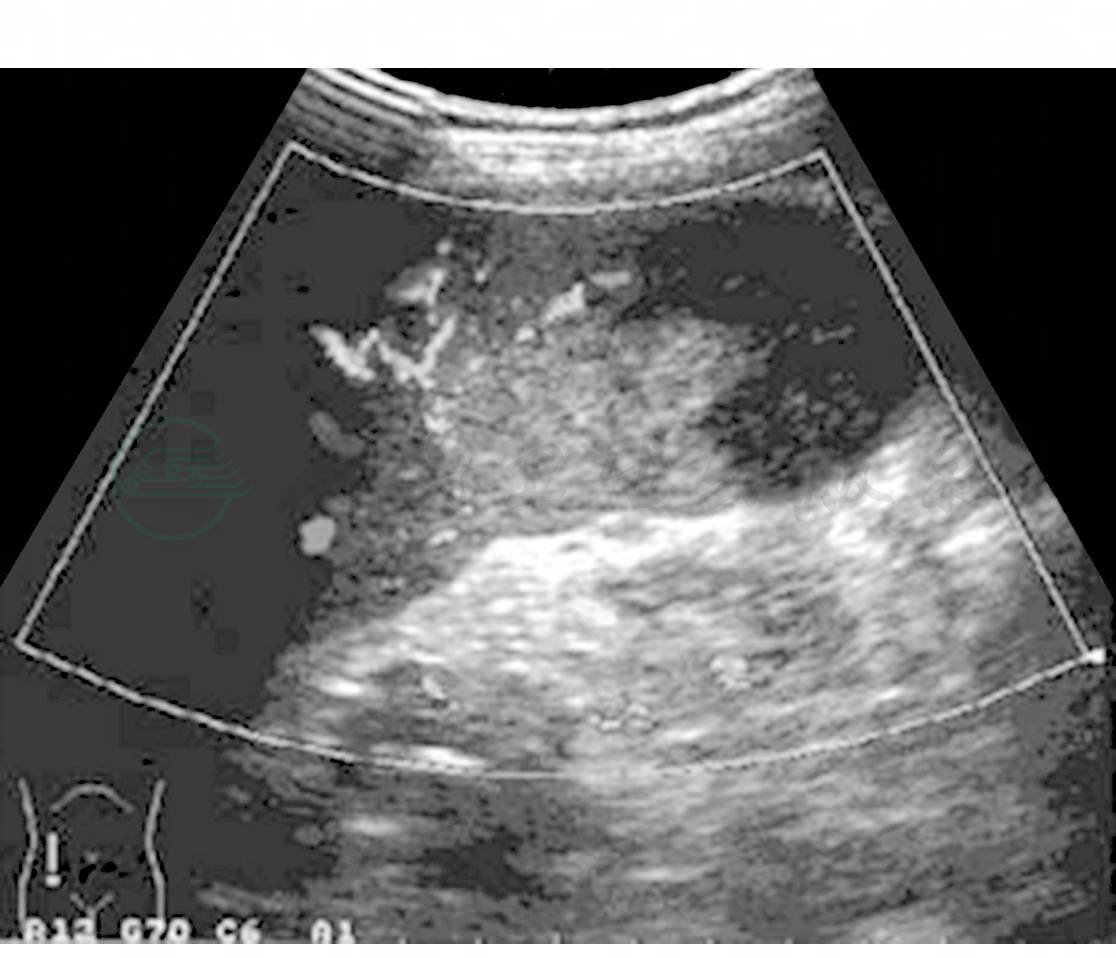

超声表现:超声显示脾实质内有单发或多发楔形或不规则形低回声区,底部朝向脾外侧缘,尖端指向脾门;内部有高回声光点或呈蜂窝状回声;CDFI检查显示病变区内无血流信号。梗死灶坏死液化后可形成假囊肿,出现液性无回声区;陈旧性梗死灶纤维化、钙化时,回声明显增强,后方可伴有声影(图3)。

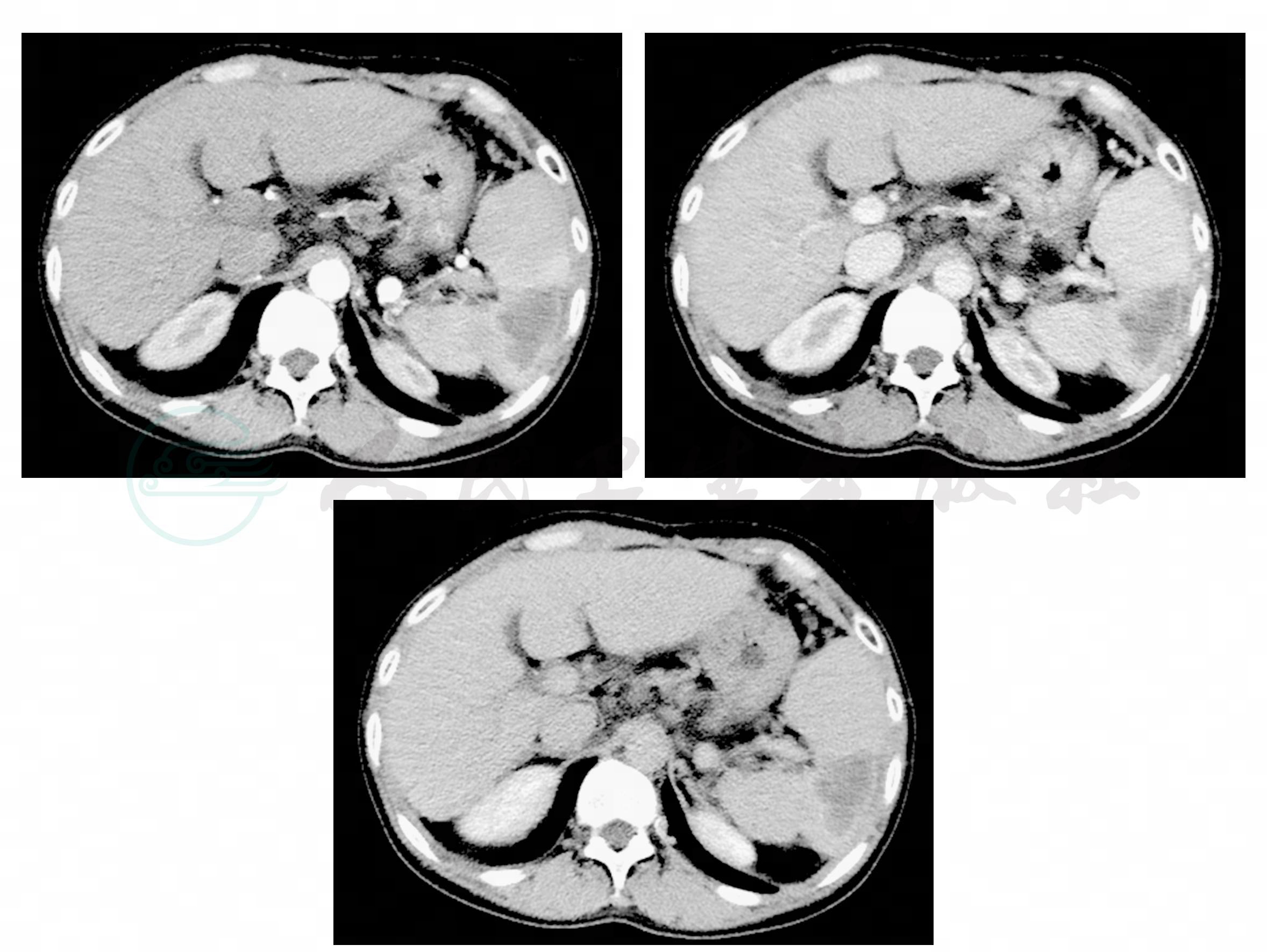

CT表现:CT平扫检查的典型表现为尖端朝向脾门,边界清楚的楔形低密度区;增强检查低密度区无强化,与周围正常强化脾实质对比更加清楚(图4)。

MR表现:梗死区信号因梗死时间不同而不同,急性和亚急性梗死区在T1WI和T2WI上分别为低信号和高信号影;而慢性期由于梗死区有瘢痕组织和钙化形成,在MRI各个序列上均呈低密度信号改变;增强扫描病灶无强化。

图3 脾梗死超声影像表现

图4 脾梗死CT影像表现

脾内可见楔形低密度影,尖端指向脾门,增强扫描各期未见强化

首选检查:超声检查为首选筛查方法。

检查方法分析比较:超声检查不仅能及时发现脾梗死,而且可以准确了解脾梗死的部位和范围,判断其严重程度,估计发生脾梗死的时间,监视病情变化,以供制订治疗方案时参考。CT和MR检查均可直接显示脾梗死区的大小、形状和范围,MR则对某些梗死下的包膜积液更敏感。

轻者可以观察,重者行脾切除或梗死部分的脾部分切除术。