腹泻病(diarrhea),是一组由多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的消化道综合征。是我国婴幼儿最常见的疾病之一。6个月至2岁婴幼儿发病率高,1岁以内约占半数,是造成儿童营养不良、生长发育障碍的主要原因之一。

肠道内感染可由病毒、细菌、真菌、寄生虫引起,以前两者多见,尤其是病毒。

1.病毒感染

寒冷季节的婴幼儿腹泻80%由病毒感染引起。病毒性肠炎主要病原为轮状病毒(rotavirus,RV),属于呼肠病毒科RV属;杯状病毒(calicivirus)科的诺如病毒属(norovirus)和札如病毒属(sapovirus);星状病毒(astrovirus);肠道腺病毒(enteric adenovirus)等。其他肠道病毒包括柯萨奇病毒(coxsackievirus)、埃可病毒(echo virus);冠状病毒(coronavirus)科的环曲病毒(torovirus)等。

2.细菌感染

(1)致腹泻大肠埃希菌:

根据引起腹泻的大肠埃希菌不同致病毒性和发病机制,已知菌株可分为5大组:①致病性大肠埃希菌(enteropathogenic E.coli,EPEC):为最早发现的致腹泻大肠埃希菌。EPEC侵入肠道后,黏附在肠黏膜上皮细胞,引起肠黏膜微绒毛破坏,皱襞萎缩、变平,黏膜充血、水肿而致腹泻,可累及全肠道。②产毒性大肠埃希菌(enterotoxigenic E.coli,ETEC):可黏附在小肠上皮刷状缘,在细胞外繁殖,产生不耐热肠毒素(labile toxin,LT)和耐热肠毒素(stable toxin,ST)而引起腹泻。③侵袭性大肠埃希菌(enteroinvasive E.coli,EIEC):可直接侵入肠黏膜引起炎症反应,也可黏附和侵入结肠黏膜,导致肠上皮细胞炎症和坏死,引起痢疾样腹泻。该菌与志贺菌相似,两者O抗原有交叉反应。④出血性大肠埃希菌(enterohemorrhagic E.coli,EGEC):黏附于结肠产生与志贺杆菌相似的肠毒素(vero毒素),引起肠黏膜坏死和肠液分泌,致出血性肠炎。⑤黏附-集聚性大肠埃希菌(enteroadherent-aggregative E.coli,EAEC):以集聚方式黏附于下段小肠和结肠黏膜致病,不产生肠毒素,亦不引起组织损伤。

(2)空肠弯曲菌(campylobacter jejuni):

与肠炎有关的弯曲菌有空肠型、结肠型和胎儿亚型3种,95%~99%的弯曲菌肠炎是由胎儿弯曲菌空肠亚种(简称空肠弯曲菌)所致。致病菌直接侵入空肠、回肠和结肠黏膜,引起侵袭性腹泻。某些菌株亦能产生肠毒素。

(3)耶尔森菌(Yersinia):

除侵袭小肠、结肠黏膜外,还可产生肠毒素,引起侵袭性和分泌性腹泻。

(4)其他:

沙门菌(salmonella)(主要为鼠伤寒和其他非伤寒、副伤寒沙门菌)、嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila)、难辨梭状芽胞杆菌(Clostridium difficile)、金黄色葡萄球菌(Staphylococcal aureus)、铜绿假单胞菌(Bacillus pyocyaneus)、变形杆菌(Bacillus proteus)等均可引起腹泻。

3.真菌

致腹泻的真菌有念珠菌、曲霉菌、毛霉菌,婴儿以白念珠菌(Candida albicans)性肠炎多见。

4.寄生虫

常见为蓝氏贾第鞭毛虫、阿米巴原虫和隐孢子虫等。

5.肠道外感染

有时亦可产生腹泻症状,如患中耳炎、上呼吸道感染、肺炎、泌尿系感染、皮肤感染或急性传染病时,可由于发热、感染原释放的毒素;抗生素治疗;直肠局部激惹(如膀胱炎、阑尾周围脓肿等)作用而并发腹泻。有时病原体(主要是病毒)可同时感染肠道。

6.使用抗生素引起的腹泻

除了一些抗生素可降低碳水化合物的转运和乳糖酶水平之外,肠道外感染时长期、大量地使用广谱抗生素可引起肠道菌群紊乱,肠道正常菌群减少,耐药性金黄色葡萄球菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌、难辨梭状芽胞杆菌或白念珠菌等可大量繁殖,引起药物较难控制的肠炎,排除其他(如病程中伴发的肠道病毒或细菌感染等)诱发因素,称为抗生素相关性腹泻(antibioticassociated diarrhea,AAD)。

病原微生物多随污染的食物或饮水进入消化道,亦可通过污染的日用品、手、玩具或带菌者传播。病原微生物能否引起肠道感染取决于宿主防御功能的强弱、感染病原微生物的量及毒力大小。

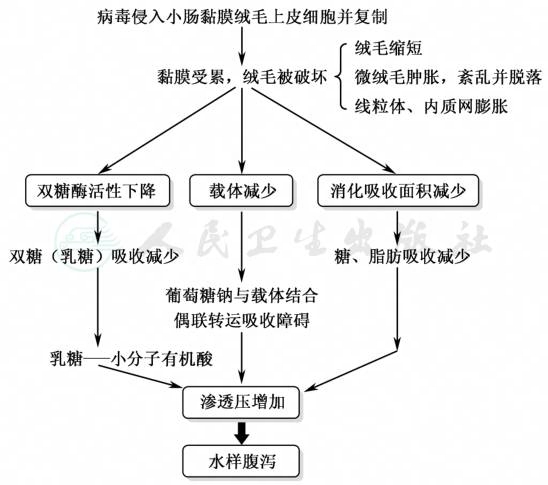

1.病毒性肠炎

各种病毒侵入肠道后,在小肠绒毛顶端的柱状上皮细胞上复制,使细胞发生空泡变性和坏死,其微绒毛肿胀、排列紊乱和变短,受累的肠黏膜上皮细胞脱落,致使小肠黏膜重吸收水分和电解质的能力受损,肠液在肠腔内大量积聚而引起腹泻。同时,发生病变的肠黏膜细胞分泌双糖酶不足且活性降低,使食物中糖类消化不全而积滞在肠腔内,并被细菌分解成小分子的短链有机酸,使肠液的渗透压增高。微绒毛破坏亦造成载体减少,上皮细胞钠转运功能障碍,水和电解质进一步丧失(图1)。新近的研究表明,轮状病毒的非结构蛋白4(NSP4)亦与发病机制关系密切。NSP4是具有多种功能的液体分泌诱导剂,可以通过以下方式发挥作用:作用于固有层细胞,激活Cl-分泌和水的外流;改变上皮细胞的完整性,从而影响细胞膜的通透性;本身可能形成一个通道或是激活一种潜在的Ca2+激活通道,导致分泌增加;通过旁分泌效应作用于未感染的细胞,扩大了被感染的黏膜上皮细胞的感染效应;直接作用于肠道神经系统(ENS),产生类似于霍乱毒素引起的腹泻。

图1 病毒性肠炎发病机制

2.细菌性肠炎

肠道感染的病原菌不同,发病机制亦不同。

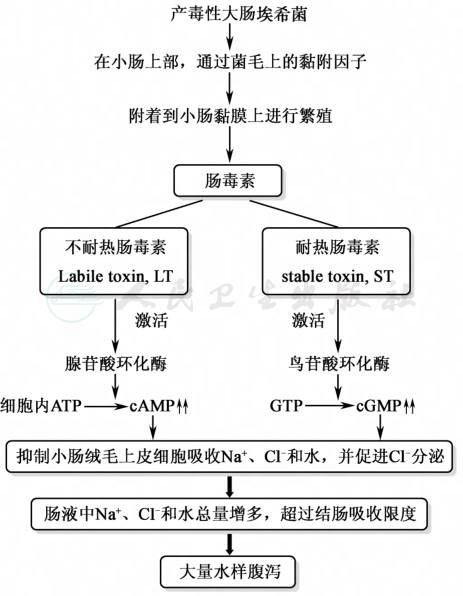

(1)肠毒素性肠炎:

各种产生肠毒素的细菌可引起分泌性腹泻,如霍乱弧菌、产肠毒素性大肠埃希菌等,如图2所示。病原体侵入肠道后,一般仅在肠腔内繁殖,黏附在肠上皮细胞刷状缘,不侵入肠黏膜。细菌在肠腔释放2种肠毒素,即不耐热肠毒素(LT)和耐热肠毒素(ST),LT与小肠上皮细胞膜上的受体结合后激活腺苷酸环化酶,致使三磷腺苷(ATP)转变为环磷酸腺苷(cAMP),cAMP增多后即抑制小肠绒毛上皮细胞吸收Na+、Cl-和水,并促进肠腺分泌Cl-;ST则通过激活鸟苷酸环化酶,使三磷酸鸟苷(GTP)转变为环磷酸鸟苷(cGMP),cGMP增多后亦使肠上皮细胞减少Na+和水的吸收,促进Cl-分泌。两者均使小肠液总量增多,超过结肠的吸收限度而发生腹泻,排出大量水样便,导致患儿脱水和电解质紊乱。

图2 肠毒素引起的肠炎发病机制——以产毒性大肠埃希菌为例

(2)侵袭性肠炎:

各种侵袭性细菌感染可引起渗出性腹泻,如志贺菌属、沙门菌属、侵袭性大肠埃希菌、空肠弯曲菌、耶尔森菌和金黄色葡萄球菌等均可直接侵袭小肠或结肠肠壁,使黏膜充血、水肿,炎症细胞浸润,引起渗出和溃疡等病变。此时可排出含有大量白细胞和红细胞的菌痢样粪便,并出现全身中毒症状。结肠由于炎症病变而不能充分吸收来自小肠的液体,并且某些致病菌还会产生肠毒素,亦可发生水样腹泻。

治疗原则:调整饮食,预防和纠正脱水,合理用药,加强护理,预防并发症。不同时期的腹泻病治疗重点各有侧重,急性腹泻多注意维持水、电解质平衡;迁延性及慢性腹泻则应注意肠道菌群失调及饮食疗法。

1.饮食疗法

腹泻时进食和吸收减少,而肠黏膜损伤的恢复、发热时代谢旺盛、侵袭性肠炎丢失蛋白等因素使得营养需要量增加,如限制饮食过严或禁食过久常造成营养不良,并发酸中毒,以致病情迁延不愈影响生长发育。故应强调继续饮食,满足生理需要,补充疾病消耗,以缩短腹泻后的康复时间,应根据疾病的特殊病理生理状况、个体消化吸收功能和平时的饮食习惯进行合理调整。尽快恢复母乳及原来已经熟悉的饮食,由少到多,由稀到稠,喂食与患儿年龄相适应的易消化饮食。病毒性肠炎可能有继发性双糖酶(主要是乳糖酶)缺乏,对疑似病例可以改喂淀粉类食品,或去乳糖配方粉以减轻腹泻,缩短病程。腹泻停止后逐渐恢复营养丰富的饮食,并每日加餐1次,共2周。

2.纠正水、电解质紊乱及酸碱失衡

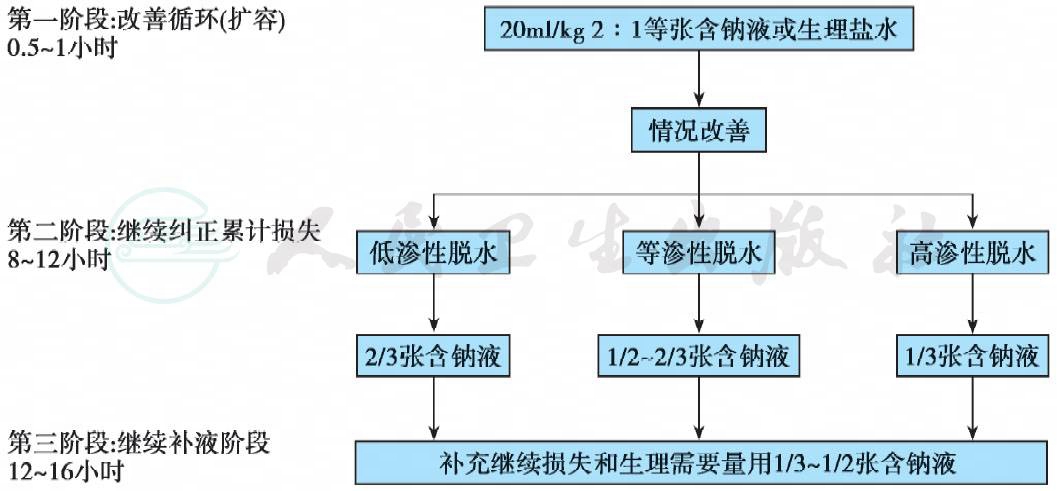

重度脱水时静脉补液见图4。

图4 重度脱水时的静脉补液

3.补钙、补镁治疗

(1)补钙:

补液过程中如出现惊厥、手足搐搦,可用10%葡萄糖酸钙每次1~2ml/kg,最大≤10ml,用等量5%~10%葡萄糖液稀释后缓慢静脉推注。

(2)补镁:

在补钙后手足搐搦不见好转反而加重时要考虑低镁血症,可测定血镁浓度。同时用25%硫酸镁,每次0.1~0.2ml/kg,深部肌内注射,每日2~3次,症状消失后停用。

4.药物治疗

(1)控制感染:①水样便腹泻患者(约占70%)多为病毒及非侵袭性细菌所致,一般不用抗生素。如伴有明显中毒症状不能用脱水解释者,尤其是对重症患儿、新生儿、小婴儿和衰弱患儿(免疫功能低下)应选用抗生素治疗。②黏液脓血便患者(约占30%)多为侵袭性细菌感染,应根据临床特点,针对病原经验性选用抗菌药物,再根据大便细菌培养和药物敏感试验结果进行调整。大肠埃希菌、空肠弯曲菌、耶尔森菌、鼠伤寒沙门菌所致感染常选用抗革兰氏阴性杆菌的以及大环内酯类抗生素。金黄色葡萄球菌肠炎、假膜性肠炎、真菌性肠炎应立即停用原来使用的抗生素,根据症状可选用苯唑西林钠、万古霉素、利福昔明、甲硝唑或抗真菌药物治疗。

(2)肠道微生态疗法:有助于恢复肠道正常菌群的生态平衡,抑制病原菌定植和侵袭,控制腹泻。常用双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、酪酸梭状芽胞杆菌、布拉酵母菌、粪链球菌、地衣芽胞杆菌、枯草芽胞杆菌、蜡样芽胞杆菌、鼠李糖乳杆菌等制剂。

(3)肠黏膜保护剂:能吸附病原体和毒素,维持肠细胞的吸收和分泌功能,与肠道黏液糖蛋白相互作用,可增强其屏障功能,阻止病原微生物的攻击,如蒙脱石粉。

(4)抗分泌治疗:脑啡肽酶抑制剂消旋卡多曲可以通过加强内源性脑啡肽来抑制肠道水、电解质的分泌,可以用于治疗分泌性腹泻。

(5)避免用止泻剂,如洛哌丁醇,因为它抑制胃肠动力的作用,增加细菌繁殖和毒素的吸收,对于感染性腹泻有时是很危险的。

(6)补锌治疗:对于急性腹泻患儿,应每日给予元素锌20mg(>6个月),6个月以下婴儿每日10mg,疗程 10~14 天。

1.合理喂养,提倡母乳喂养,添加辅助食品时每次限一种,逐步增加,适时断奶。人工喂养者应根据具体情况选择合适的代乳品。

2.对于生理性腹泻的婴儿应避免不适当的药物治疗,或者由于婴儿便次多而怀疑其消化能力,进而不按时添加辅食。

3.养成良好的卫生习惯,注意乳品的保存和奶具、食具、便器、玩具等的定期消毒。

4.感染性腹泻患儿,尤其是大肠埃希菌、鼠伤寒沙门菌、诺如病毒肠炎等的传染性强,集体机构如有流行,应积极治疗,做好消毒隔离工作,防止交叉感染。

5.避免长期滥用广谱抗生素,对于即使没有消化道症状的婴幼儿,在因败血症、肺炎等肠道外感染必须使用抗生素,特别是广谱抗生素时,亦应加用微生态制剂,防止由于肠道菌群失调所致的难治性腹泻。

6.轮状病毒肠炎流行甚广,接种疫苗为理想的预防方法,口服疫苗国内外已有应用,但持久性尚待研究。