【主诉】

进行性四肢麻木无力1个月余。

【现病史】

患者,女性,38岁,辽宁省农民。患者1个月余前夜间睡眠中出现左外踝处烧灼感,次日晨起感觉左外踝及小腿下外侧部麻木不适,服用维生素B1、甲钴胺,症状未见好转。3天后出现右侧足底麻木及双小腿持续性隐痛,严重时不能忍受,后出现双下肢无力,抬腿困难,双足背屈、跖屈发软无力。至当地医院腰穿提示“蛋白-细胞分离”、肌电图示双下肢神经源性损害,诊断“吉兰-巴雷综合征”,予“免疫球蛋白”治疗5天,病情未见好转且加重至不能自行行走。出院后3天患者出现双手无力,逐渐加重,8天后不能端碗持筷。来北京就诊多家医院,以“周围神经病变”治疗,病情无明显改善。发病以来,无发热、头痛,无饮水呛咳、吞咽困难。精神差,睡眠可,进食差,每餐进食1两左右。近半个月患者在外院治疗过程中出现腹泻,黄色稀便,7~8次/日,体重减轻7公斤;小便能自解。

【过去史、个人史及家族史】

既往哮喘病史6年余。余无特殊。

【查体】

体温36. 6℃,脉搏120次/分,呼吸18次/分,血压120/90mmHg。意识清楚,语言清晰,远近记忆力、理解力、判断力、计算力、定向力正常。脑神经检查未见异常。肌容积正常;双上肢肌力:双侧三角肌5级、肱二头肌4+级、腕伸和腕屈肌3级、握力3级。双下肢肌力:双髂腰肌4级、股四头肌4级;左侧背屈、跖屈肌2级;右侧背屈、跖屈肌1级。四肢肌张力降低,双侧肱二头肌腱反射(++),肱三头肌腱、桡骨膜反射(+)。双下肢腱反射消失。双上肢肘关节以下痛觉减退,双膝关节下痛觉减退,振动觉、位置觉、运动觉减退,实体觉、定位觉及两点辨别觉正常。双侧轮替试验、指鼻试验、跟膝胫试验稳准,Romberg试验正常。四肢未见不自主运动。蹒跚步态。双侧病理征阴性。颈软无抵抗。

【辅助检查】

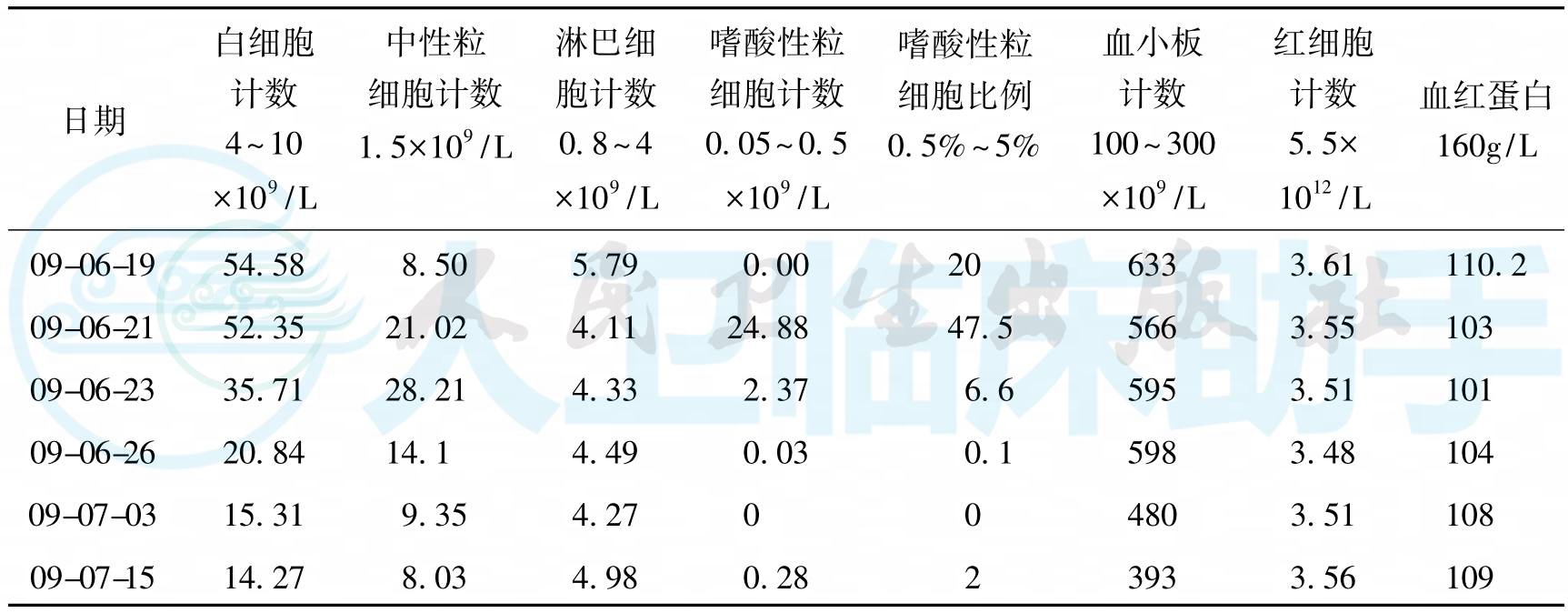

1.血常规

2.尿白细胞19.1359/HP。尿白细胞计数106.3/μl。上皮细胞29.0369/HP。尿上皮细胞计数,161. 3/μl。大便黄色糊状,镜检白细胞计数0~1/HP,潜血(++)。

3.血生化 快速血糖7.64mmol/L,钠128mmol/L,钾3.23mmol/L,氯93.2mmol/L,肌酐32μmol/L。纤维蛋白原4.023g/L。尿酸152μmol/L。白蛋白28.8g/L,总钙1.94mmol/L。

4.心肌酶正常。

5.血肿瘤标志物全套均阴性。自身抗体谱阴性。类风湿因子(RF)155.5IU/ml。抗链球菌溶血素“O”28U/ml。抗中性粒细胞胞浆抗体阴性。血沉70mm/h(09-06-22),60mm/h (09-06-30),38mm/h(09-07-07)。C反应蛋白51. 9mg/L(09-06-22),0. 8mg/L(09-6-30)。

6.胸部正侧位片(2009-06-22 309医院)双肺纹理分布走行基本正常,肺门纵隔影不大,心影大小形态未见异常,肋膈角锐利。

7.骨盆正位片(2009-06-23 309医院)未见异常。

8.胫腓骨正侧位片(2010-06-24 309医院)双胫腓骨形态及骨质密度未见异常,所见踝关节组成各骨未见明显骨质异常,关节间隙正常。

9.腹部B超(2009-06-18外院)肝实质内强光斑,钙化灶;脾实质内多发强光斑,钙化灶;胆囊泥沙样结石伴淡变。

10.四肢血管超声检查(2009-06-25 309医院)双上、下肢血管彩色血流未见异常。

11.肌电图(2009-06-17外院)四肢神经源性损害(以轴索损害为主)。

12.颈椎MRI(2009-05-20外院)未见明显异常。

13.头颅CT(2009-05-19外院)脑实质未见明显异常,鼻窦炎。

14.脑脊液检查(2009-06-19) 无色透明,细胞总数10×106/L。蛋白定性试验(Pandy试验)阴性。糖3.55mmol/L,蛋白0.35g/L、氯化物124mmol/L。

【诊治经过】

2009年6月23日开始注射用甲泼尼琥珀酸钠冲击治疗1.0g×3天,0.5g× 3天,240mg×3天,120mg×3天,逐渐减量至停。激素改口服后加免疫抑制剂硫唑嘌呤片50mg,1次/日,渐增为50mg口服,2次/日。

【病理结果】

取材部位:左侧腓肠肌。

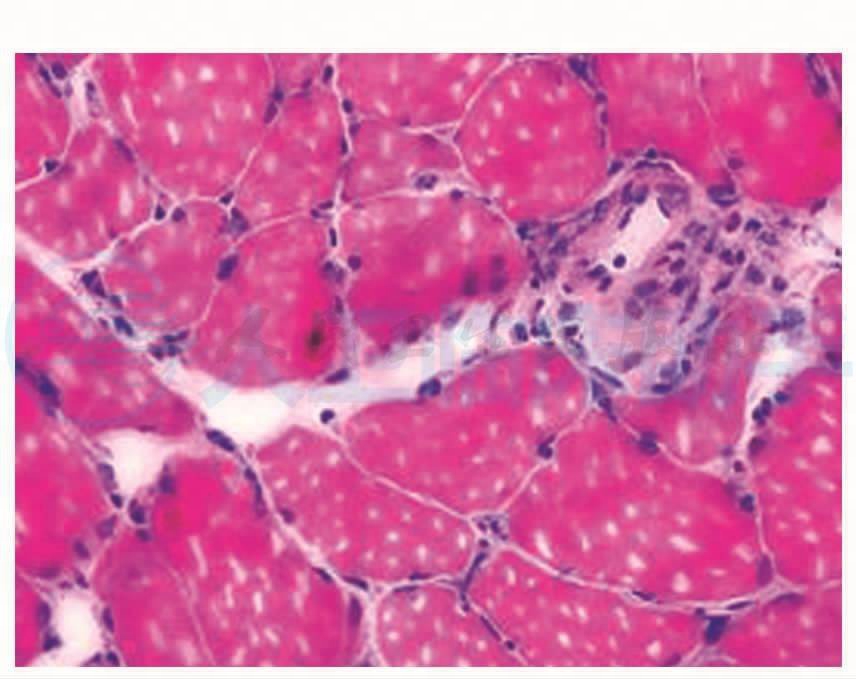

1.组织学检查(HE、MGT、PAS和ORO染色)

HE:肌肉横切面显示数个边界清楚的肌纤维束,肌束衣内脂肪和结缔组织未见明显增生。肌间小血管壁无增厚和异常物质沉积,在部分间质血管壁和肌内衣内可见到少量嗜酸性粒细胞浸润,部分间质内可见到大量炎性细胞浸润(图1,图2)。肌束内多角状肌纤维排列紧密。可见到成组或散在分布的小角状萎缩肌纤维,部分肌纤维出现肥大;个别肌纤维呈嗜碱改变伴随核肥大。可见到个别陈旧坏死的肌纤维伴随炎细胞浸润。未见到肌纤维出现环状、旋涡状以及肌纤维分裂现象,也没有发现显著的核内移现象以及肌纤维内空泡形成。MGT:未见典型或不典型的RRF。PAS:肌纤维内糖原无明显增多。ORO:肌纤维内脂肪滴无明显增多。

图1 部分间质血管内嗜酸性粒细胞浸润,HE×200

图2 肌内衣内嗜酸性粒细胞浸润,HE×200

2.酶组织化学检查(肌丝ATP酶酸碱系列,NADH-TR、SDH和NSE染色)

ATP酶酸性反应:显示Ⅰ、Ⅱ型肌纤维在部分区域呈小片样分布。萎缩肌纤维主要累及Ⅱ型。肥大肌纤维主要累及Ⅰ型。ATP酶碱性反应:证实肌纤维的上述分布特点。NADHTR:未见到肌纤维深染。SDH:未见到深染的肌纤维以及深染的血管。NSE:部分萎缩的肌纤维深染,可见到深染的小血管,坏死肌纤维区域可见到深染的炎性细胞。

结果及评判:骨骼肌的主要形态学改变是Ⅰ、Ⅱ型肌纤维呈小片样分布,萎缩和肥大的肌纤维累及两型,表现为神经源性骨骼肌损害的病理特点。部分间质血管和肌内衣内可见到少量嗜酸性粒细胞浸润。类似的病理改变可以出现在变应性肉芽肿性血管炎中。未发现典型肌营养不良、先天性肌肉病以及代谢性肌肉病的病理改变特点。