嗜酸性粒细胞性胆囊炎或胆管炎(eosinophilic cholecystitis or cholangitis)是由于嗜酸性粒细胞在胆囊壁或胆管壁浸润引起的炎症改变,临床表现与胆石症、胆囊炎的表现相同,常常难以区分,影像表现为胆囊壁水肿增厚、胆管狭窄,但无肿瘤或结石所见。该类病例文献报道极少,1949年曾报道过1例嗜酸性粒细胞性胆管炎,此后少有报道。Shakov R报告1例29岁男性患者,持续右上腹疼痛、寒战,经超声等检查确诊胆囊炎后,实行了胆囊切除术,术后病理切片提示了黏膜下层大量嗜酸性粒细胞浸润,从而修正诊断为“嗜酸性粒细胞性胆囊炎”,但该患者外周血嗜酸性粒细胞计数并不高。嗜酸性粒细胞性胆囊炎可单独存在,也可与胆管炎同时存在。嗜酸性粒细胞性胆囊炎或胆管炎与其他原因的胆囊炎或胆管炎的临床表现是完全一致的,单纯根据临床表现无法区分两者,但是病理上却是很容易鉴别,文献报道的几例相关患者也都是在手术后的病理中得到证实。如果该类患者在术前能够得到及时准确的诊断,糖皮质激素治疗可使多数患者获得完全缓解,从而避免手术。

病例介绍

现病史:患者入院前2个月无明显诱因开始出现腹痛腹胀,恶心呕吐,呕吐物为胃内容物,伴有稀水样便,曾于当地医院诊断为“缺血性肠病”,对症治疗后无明显缓解。入院前1周患者腹痛加重,排便次数明显增加,每日10余次,稀便与干便交替出现,无黏液脓血,服用止泻药物症状改善不明显。病来饮食较差,睡眠可,无发热,排尿正常,体重无明显变化。

既往史:小肠疝气手术病史10余年。

体格检查:体温36.4℃,脉搏76次/分,呼吸18次/分,血压130/70mmHg。神清语明,查体合作,发育营养可。周身皮肤黏膜无黄染及出血点,未见肝掌及蜘蛛痣。浅表淋巴结未触及肿大。结膜无苍白,巩膜无黄染。心肺听诊无异常。全腹软,未见肠型及蠕动波,上腹部有轻压痛,无反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及,肝肾区无叩痛,胆囊区无压痛,移动性浊音阴性,肠鸣音5次/分,双下肢无水肿。

辅助检查:

便常规:白细胞0~1/HP,红细胞阴性,潜血+-。肠道菌群未见异常。

尿淀粉酶:554U/L。

胃镜:食管炎,疣状胃炎,十二指肠球炎。

入院诊断:1.腹痛待查;2.食管炎;3.疣状胃炎;4.十二指肠球炎。

患者男性,61岁,退休工人,城市居住,无过敏史及特殊物质接触史。以“反复腹痛腹泻2个月,加重1周”为主诉入院。

患者胃镜提示食管炎、疣状胃炎及十二指肠球炎,给予质子泵抑制剂静点抑制胃酸分泌,缓解呕吐症状。完善相关化验及腹部超声、结肠镜检查,结果如下:

血常规:白细胞8×109/L,中性粒细胞73.5%,淋巴细胞14.8%,嗜酸性粒细胞8.5%(正常范围0.7%~7.8%),红细胞及血小板正常。

凝血五项:凝血酶原时间12.3秒,活化部分凝血酶时间24秒,纤维蛋白原2.4g/L。

血清肿瘤标记物正常;肝炎病毒均阴性;肝功能、肾功能、血糖、心肌酶谱、血清离子、血脂系列等大致正常。

结肠镜:慢性结肠炎;结肠多发息肉。病理提示炎性息肉。

腹部超声:胆囊息肉,脂肪肝,肝囊肿。

入院后抑酸对症治疗效果不佳,患者反复腹痛腹胀,并进行性加重,频繁恶心呕吐胃内容物,腹泻,每日排黏液便10余次,无脓血,逐渐出现眼黄。查体可见巩膜黄染,上腹部及右上腹压痛,无反跳痛及肌紧张,肠鸣音活跃。急诊行立位腹平片检查,回报:膈下未见游离气体,右中下腹部见多个呈阶梯状排列的小气液平,邻近肠管略积气扩张,未见阳性结石及钙化影,不完全肠梗阻可能性大。

根据立位腹平片结果,调整治疗方案,按肠梗阻治疗原则,给予禁食水、胃肠减压、补液抗炎治疗。治疗效果同样不佳,胃肠减压后腹痛腹胀丝毫没有缓解,仍然频繁呕吐胃内容物及含胆汁的胃液。患者持续有腹泻,排气一直存在,这一点也与肠梗阻表现不相符。复查超声提示:急性胆囊炎;肝右叶钙化灶或胆管结石;胆总管扩张,宽约1.6cm,下段逐渐变细,宽约0.6cm。进一步完善腹部CT及MRCP检查,结果如下:

腹部CT:轻度脂肪肝;急性胆囊炎;胆总管上段扩张,远端狭窄,未见阳性结石及肿瘤,炎性改变?小肠壁普遍增厚且强化。

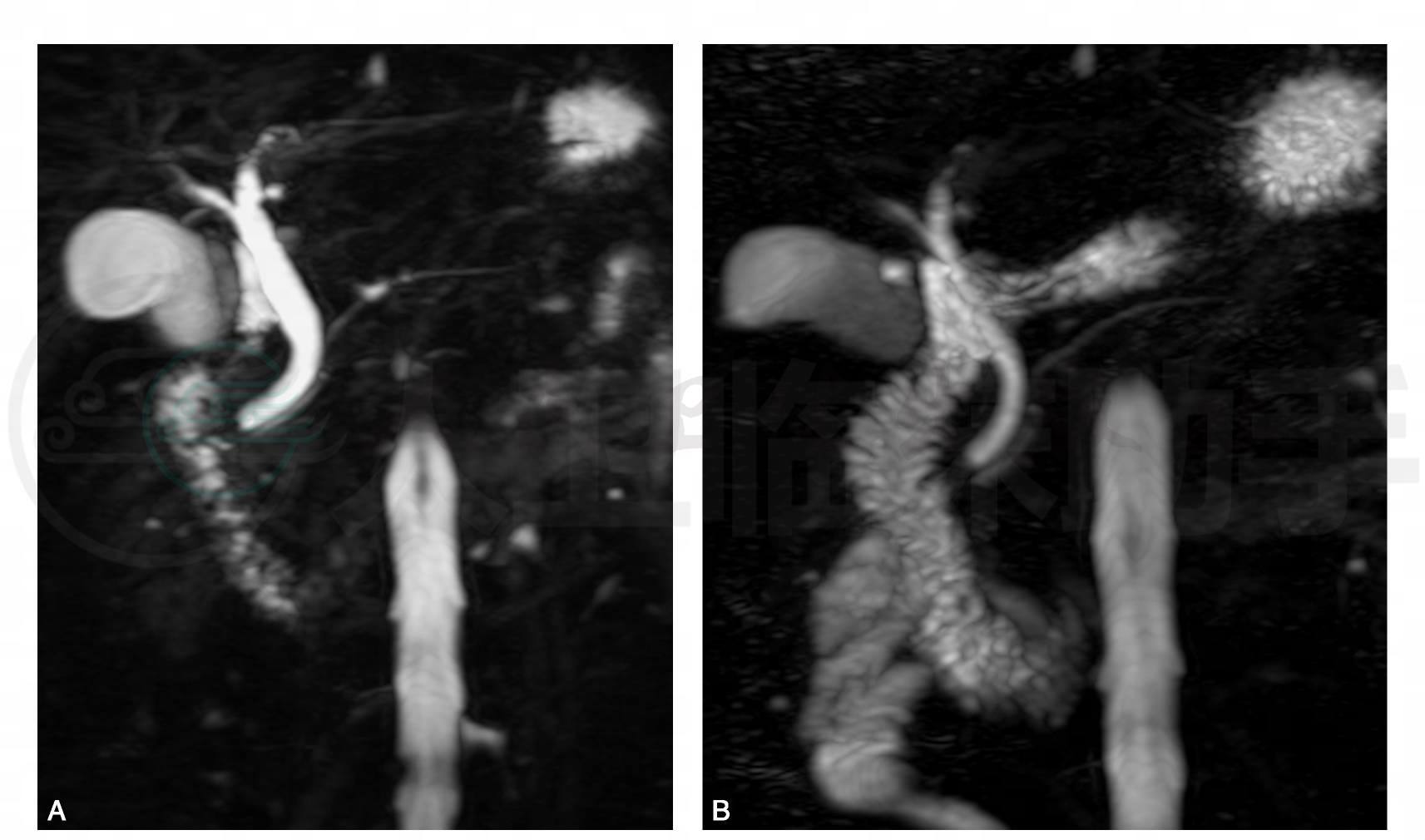

MRCP:胆总管下段狭窄(图1-A)。

图1 MRCP胆总管表现

A.治疗前胆总管上段扩张、下段狭窄;B.治疗后胆总管恢复正常

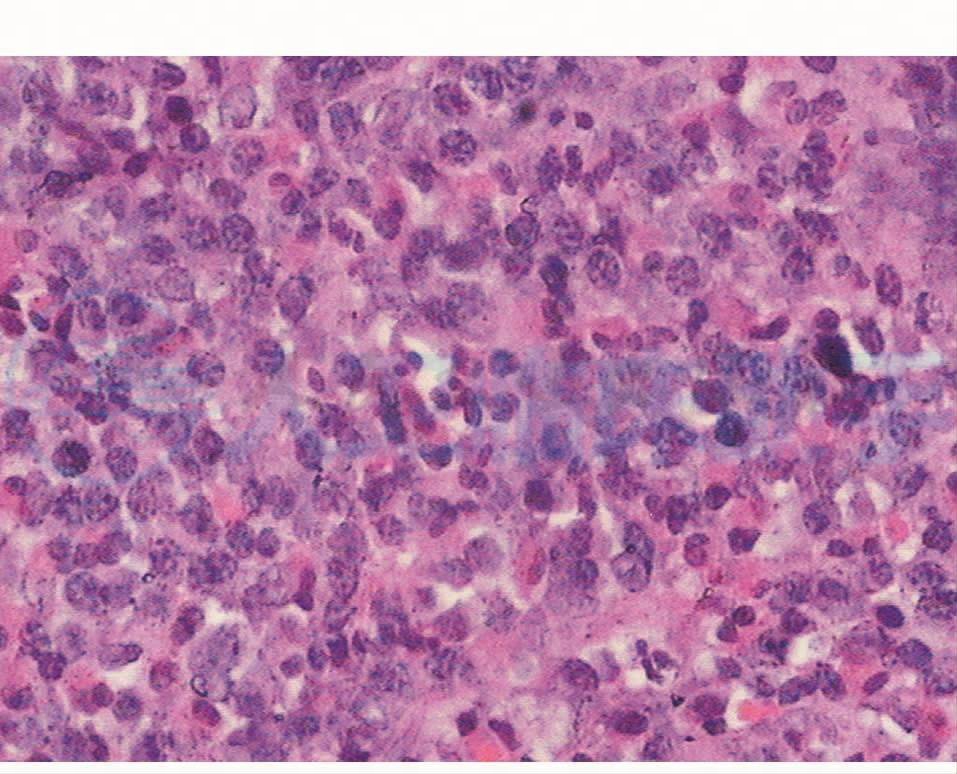

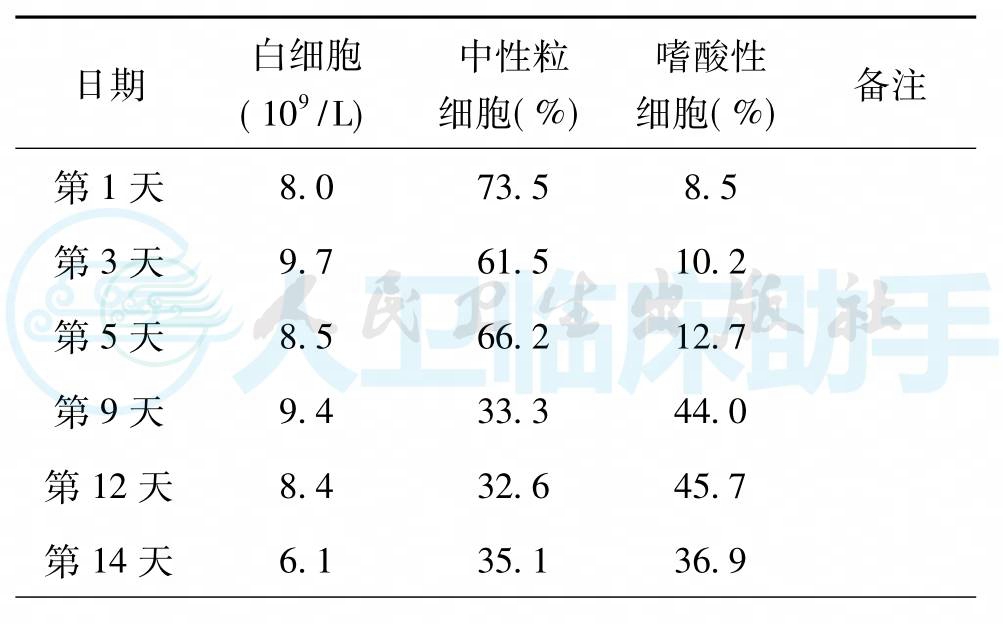

同时化验血淀粉酶、脂肪酶升高,考虑胆管狭窄引起了胰腺炎。再次调整治疗方案,加用生长抑素持续静脉泵入及胰酶抑制剂静点,同样效果不理想,患者症状丝毫没有改善,且腹痛难忍。再次复查结肠镜,因腹部CT提示小肠壁普遍增厚且强化,必要时进行小肠镜的检查。结肠镜提示结肠黏膜充血水肿,血管纹理不清,病理切片镜下可见较多嗜酸性粒细胞浸润(图2)。患者入院后连续多次复查血常规也提示外周血嗜酸性粒细胞数进行性升高(表1)。进一步完善骨髓穿刺检查,结果提示嗜酸性粒细胞增多症(图3)。考虑患者胆囊、胆管病变因嗜酸性粒细胞浸润所致,并导致了胆管狭窄,进而出现了黄疸,甚至诱发胰腺炎。

图2 结肠黏膜病理切片

结肠黏膜可见较多嗜酸性粒细胞浸润

表1 住院期间血常规变化

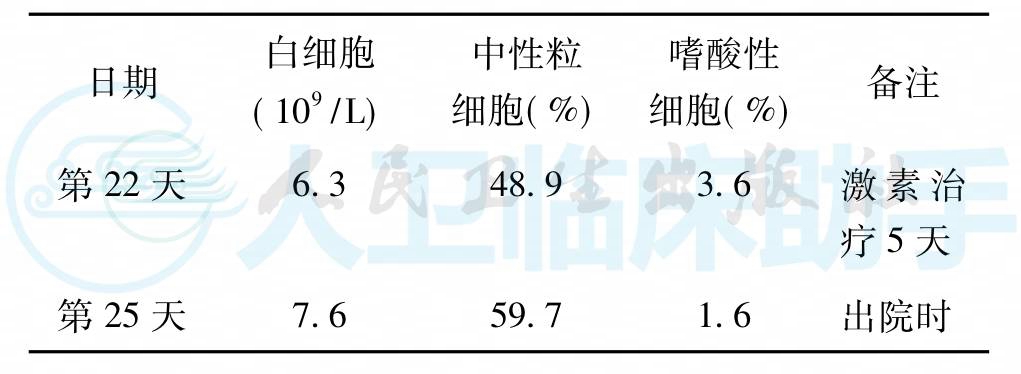

续表

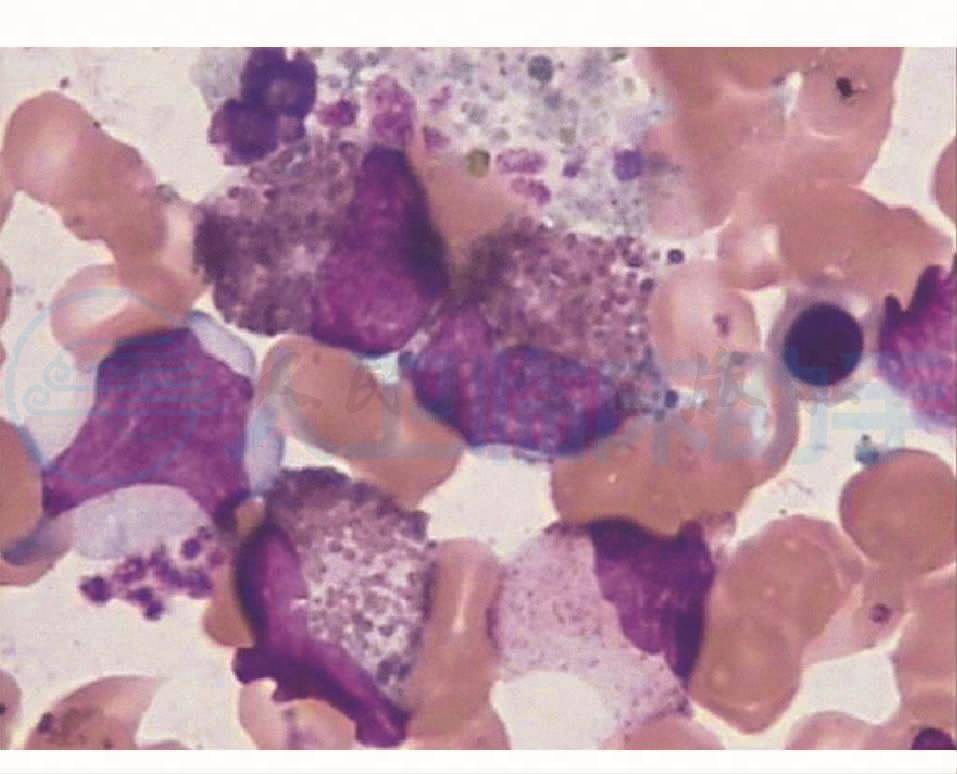

图3 骨髓切片

骨髓象嗜酸性粒细胞增多

明确诊断:1.嗜酸性粒细胞增多症;2.嗜酸性粒细胞性胆管炎。

明确诊断后,给予甲强龙40mg/d静点,5天后患者腹痛、腹胀、腹泻及恶心呕吐症状明显缓解,复查血淀粉酶、脂肪酶下降至正常,甲强龙改为美卓乐(甲泼尼龙)40mg/d口服,逐渐减量至停药。停药1个月后复查MRCP提示胆总管下段炎性狭窄消失(图1-B),胆囊大小正常,胆囊壁厚度正常。