隐源性机化性肺炎(COP)指一系列具有发热、咳嗽、气短等共同但非特异性临床症状及影像学表现无明显诱因的一类疾病,临床上相对少见,为特发性,其诊断需建立在充分的鉴别诊断基础上,除外可引起机化性肺炎的继发因素。COP对激素的治疗反应较好,这也是它与其他间质性肺病的鉴别点之一,预后较好。

女患,42岁,2010年4月15日因“发热、干咳、气短进行性加重2个多月”入院。

2个月前患者无明显诱因出现发热、干咳,体温高达39℃,自行口服速效伤风胶囊及头孢地尼抗感染治疗1周,效果不佳,同时出现气短症状,于当地诊所先后予阿奇霉素、头孢(具体药物不详)抗感染治疗,发热、气短及咳嗽症状未见缓解,遂就诊于外院,行红霉素抗感染治疗15天后,气短症状较前加重,发热症状未见好转,后就诊于结核防治所,抗结核治疗15天,自觉咳嗽气短症状进行性加重。来院2天前就诊于外院急诊,接受莫西沙星抗感染,激素平喘(具体药物剂量不详),目前气短及咳嗽症状略有缓解,今为求进一步治疗入我院。病来干咳,气短,无盗汗,无胸闷气短,饮食睡眠可,大小便正常,体重无明显变化。既往体健。无甲型H1N1流感疑似及确诊病例接触史。否认药物及食物过敏史。否认吸烟饮酒等不良生活史,患者从事化妆品制作,工作环境存在有机粉尘污染,工龄十余年。

入院查体:体温:36.8℃,脉搏:88bpm,呼吸:18 次/分,血压:110/70mmHg,神清语明,查体合作。周身浅表淋巴结未触及,巩膜无黄染,口唇无发绀,咽部轻度红肿,扁桃体不大,呼吸平稳,双肺听诊右肺呼吸音弱,双肺底可闻及细湿啰音,心率:88bpm,节律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹软,无压痛,肝肾区无叩痛,双下肢无水肿。

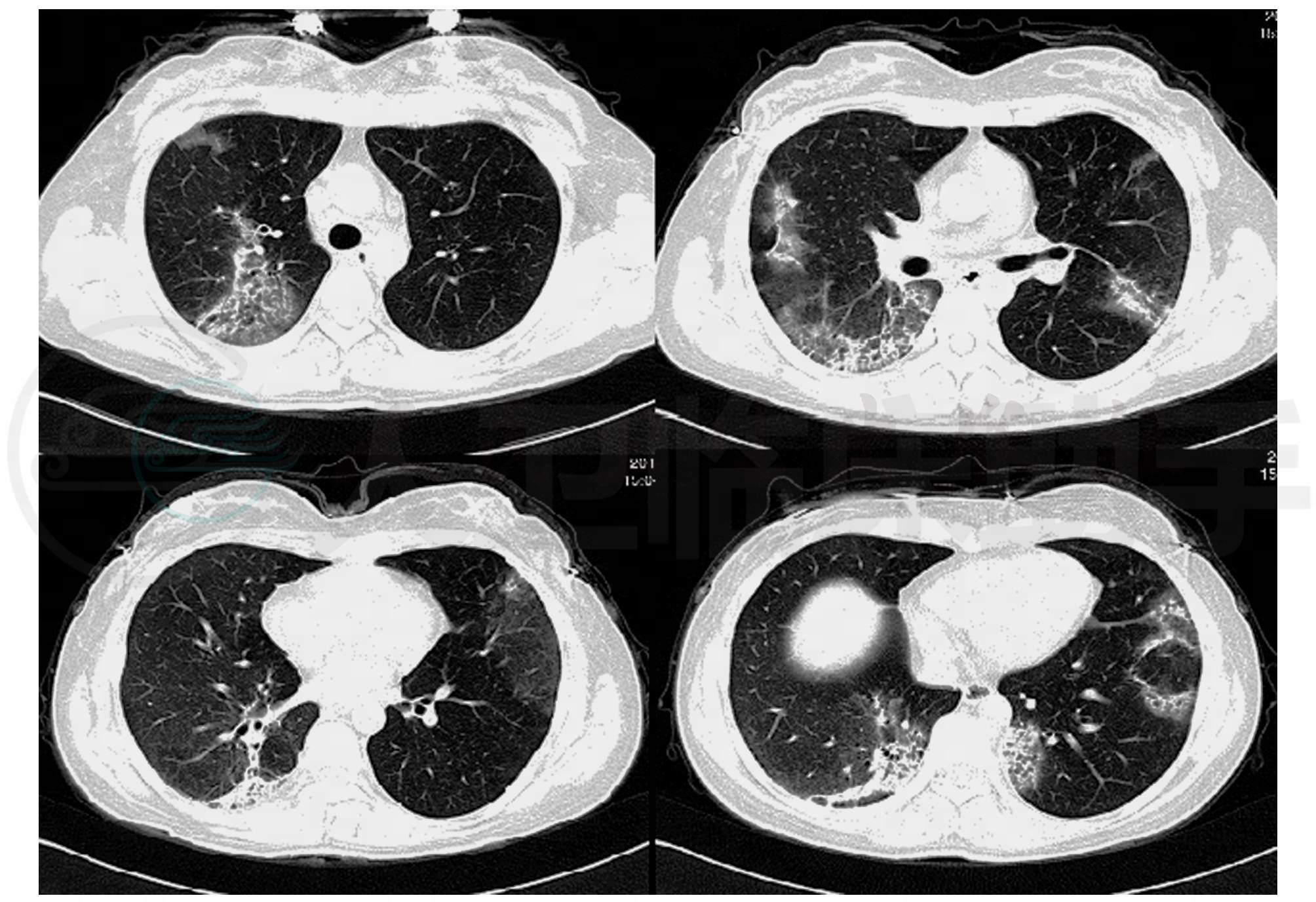

辅助检查:血常规:WBC:9.8×109/L,NEU%:70%,HGB:103g/L,PLT:396×109/L。肝肾功能:正常。血清离子:Na+:138mmol/L,K+:4.08mmol/L,Cl-:99.0mmol/L。DIC指标:PT:13.6s,DD:1.07μg/L,FIB:8.88g/L。CRP:93.4mg/L。血沉:67mm/h。血清补体:C3 1.93g/L,C4 0.35g/L。肿瘤标记物:NSE:4.95ng/ml,AFP:12.82ng/ml,CEA:2.05ng/ml,CA199:1.33U/ml,CA125:2.79U/ml。军团菌抗体:阴性。肺炎支原体抗体:1∶160,肺炎衣原体抗体:阴性,结核抗体:阴性。IgE:231.0IU/ml,IgG:11.4g/L,IgA:2.18g/L,IgM:1.27g/L。肺CT显示:双肺多叶段多发不规则致密影,其内见小叶间隔增厚,部分病灶内见支气管充气征,各层面未见肿大淋巴结(图1)。

图1 双肺多叶段多发不规则致密影,其内见小叶间隔增厚,部分病灶内见支气管充气征

入院诊断:双肺病变性质待查

入院后诊治经过:患者中年女性,隐匿起病,突出症状为无诱因高热,咳嗽,气短,经反复抗感染治疗效果欠佳,此类患者需注意以下疾病的鉴别诊断:未覆盖的致病原所致肺内感染,细支气管肺泡癌,外源性过敏性肺炎,隐源性机化性肺炎,结缔组织病肺部受累等。因而入院后予患者积极完善血气分析,支气管镜及经支气管镜肺泡灌洗、经支气管镜肺活检、免疫指标等检查。结果如下:血气结果回报:pH:7.414,PaO2:83.1mmHg,PaCO2:38.6mmHg。ANCA:阴性,cANCA:阴性,pANCA:阴性。ANA系列:阴性。肺通气+弥散回报:肺通气正常,小气管功能轻度减退,肺弥散功能中度减退。纤维支气管镜检查回报:隆突略增宽,气管及各级支气管通畅,黏膜完整,未见肿物及狭窄。于右肺下叶后底段行透壁肺活检2次,镜下未见明显异常。支气管镜肺泡灌洗液(BALF)细胞学检查:淋巴细胞:17%,巨噬细胞:83%。淋巴细胞亚群回报:0.39。肺组织活检回报:肺泡上皮轻度增生,无明显异型,间质纤维组织增生,少许泡沫细胞,炎细胞浸润。

确定诊断:COP。

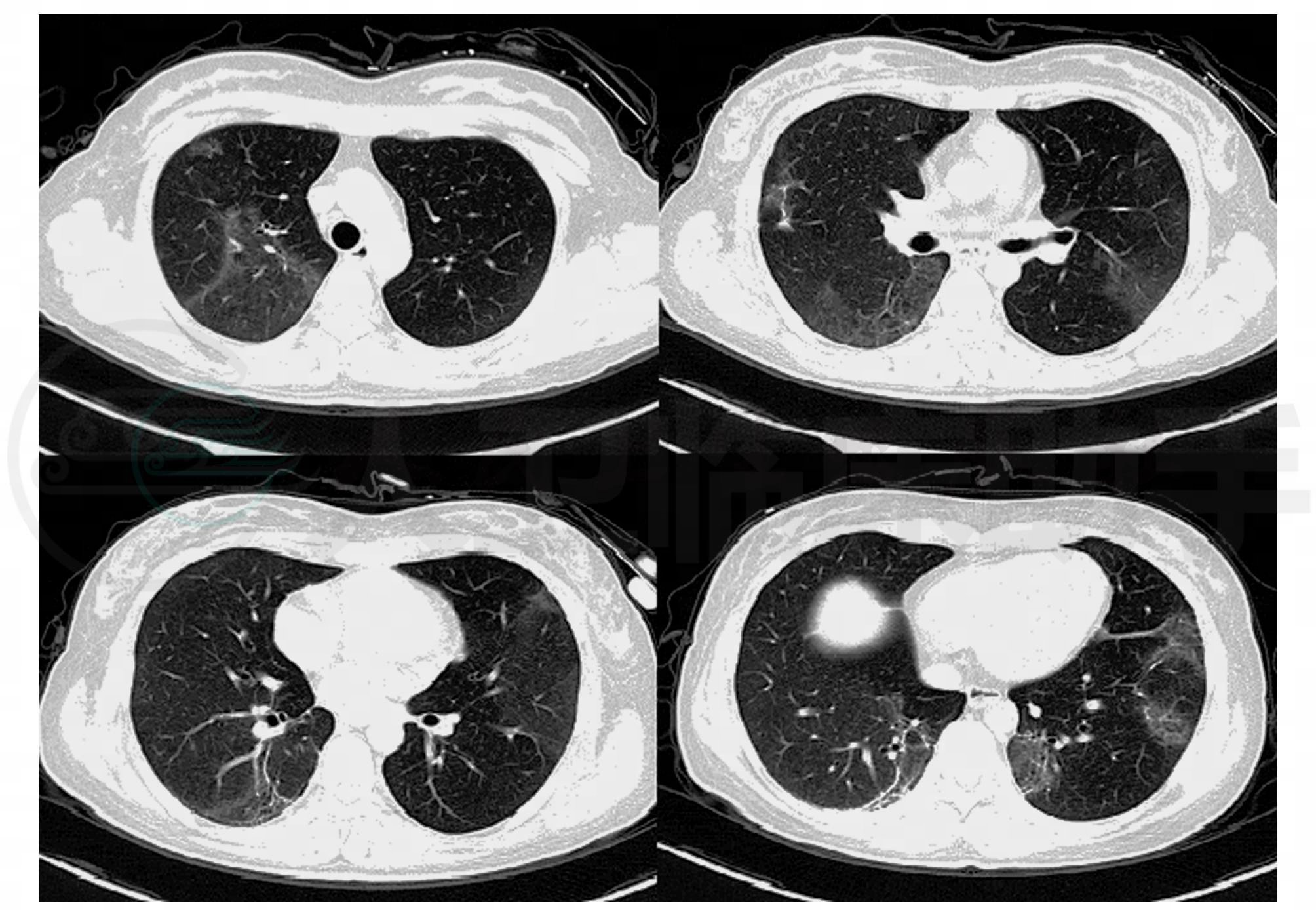

后予患者泼尼松30mg日一次口服,一周后复查肺CT,患者肺部影像较前明显吸收(图2)。临床表现,影像学及TBLB病理结果,结合激素治疗效果明显,支持隐源性机化性肺炎诊断,故予患者泼尼松片30mg口服治疗共1个月,并依据治疗效果逐渐调整口服激素治疗剂量至停用。

图2 双肺病变明显吸收