结肠肿瘤是我国常见的消化道疾病,随着国内人民生活水平的提高其发病率也不断攀升,其中结肠恶性肿瘤已经成为中国三大癌症之一。其好发年龄在40~60岁之间,男女比例在(2~3)∶1,多好发于升结肠和乙状结肠。目前,结肠肿瘤的治疗手段很多样,然而手术仍占据着重要的地位,患者的术后管理也是一个重要却往往被轻视的问题。

患者,男性,40岁。2014年2月11日无明显诱因下出现腹胀、腹痛,伴停止排便。后至我院就诊,肠镜见:回盲部局部挤压变形,升结肠近段见巨大肿物,约占1/3~1/2肠管周径,广泛分叶状,表面充血糜烂,广蒂,组织弹性尚可。直肠指诊:肠壁黏膜光滑,进指3cm可及小结节,为既往肛瘘内口,退指指套无染血。诊断:升结肠肿瘤。

体格检查:神清,精神可。全腹平坦,腹式呼吸存在,无胃肠蠕动波。肠鸣音正常。腹肌软,无压痛反跳痛,未及肿块,无肝肾叩击痛,无移动性浊音。

个人史:吸烟史15年余,2~3支/天。

实验室检查:血常规、肝肾功能、电解质无异常。

肿瘤标志物:糖类抗原199 10.00U/ml;癌胚抗原 3.19ng/ml。

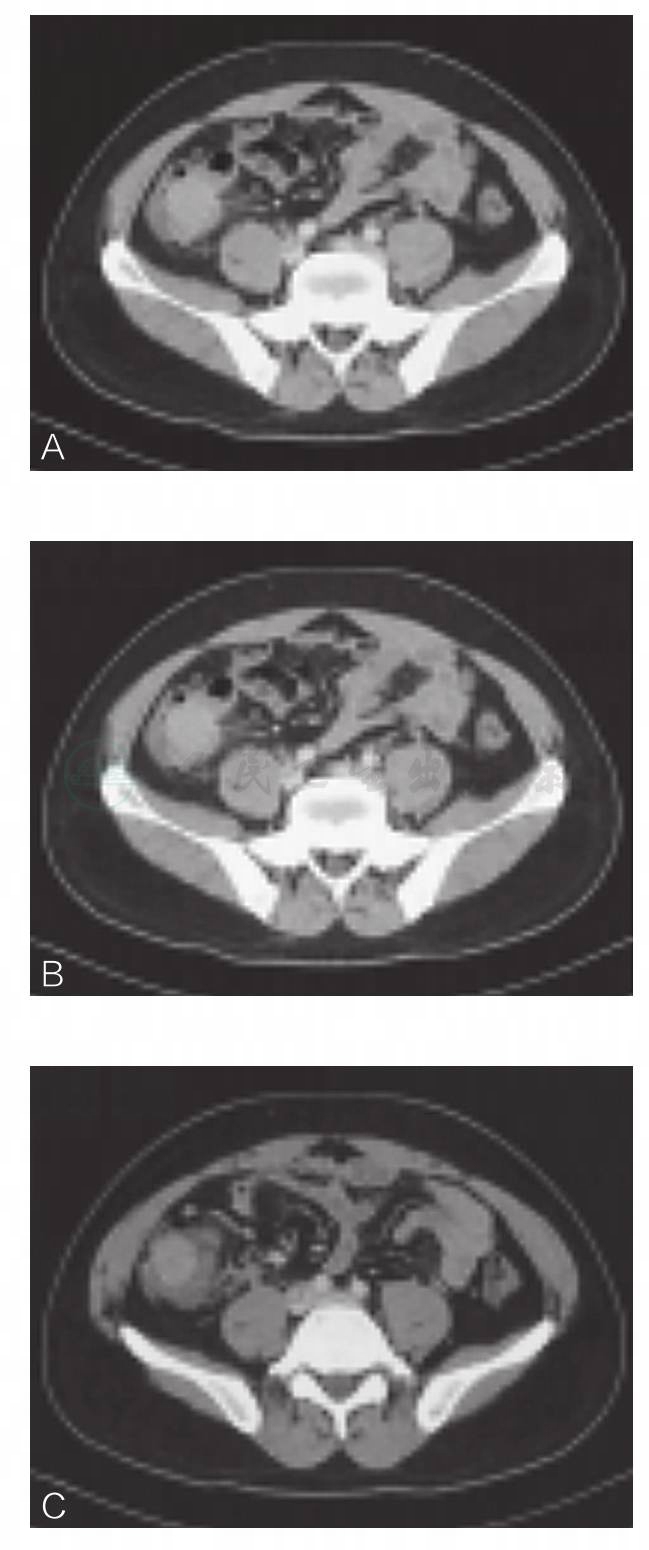

影像学检查:CT(下腹部):升结肠肿瘤伴浆膜层、邻近肠系膜受侵,周围肿大淋巴结显示,部分回肠粘连成角改变(图1)。

诊断:升结肠肿瘤。

图1 下腹部CT图像

(一)手术过程

平卧分腿位,常规消毒铺巾,脐孔下方置入气腹针建立气腹。五孔法置入腹腔镜器械。探查:肝、胃、小肠、胆囊未及异常,肿物位于升结肠,大小约7cm×6cm,未侵及浆膜,腹水(-)。

暴露回结肠血管,分离回结肠血管及肠系膜血管,沿肠系膜上血管分离结肠右血管,结肠中血管并清扫肠系膜上血管根部淋巴脂肪组织。以hemolock夹闭回结肠血管,结肠中血管右支。沿Todlt筋膜打开右结肠及横结肠后间隙,显露胰头,切断并结扎共同干结肠支血管。游离回盲部,打开胃结肠韧带。关闭气腹,正中绕脐切口进腹,脱出游离的结肠肠段,切开横结肠系膜中部及回结肠系膜,于横结肠中段及距回盲部15cm处切断回肠,移除标本,冲洗,止血,作回肠横结肠侧-侧吻合,关闭器关闭残端,加固吻合口。

重新建立气腹,冲洗腹腔,严密止血,右结肠旁沟留置负压引流管一根。关气腹,依次缝合切口,手术顺利。

检查标本,肿瘤位于结肠肝曲,大小6cm×7cm,未侵及浆膜,系膜内未扪及肿大的淋巴结。

(二)术后情况

术后1~3天:补液量2700ml,营养支持,预防感染,抑酸,选择乌司他丁抑酶。患者恢复情况良好。术后第一日给予拔出胃管。第三日出现肛门排气。

术后4天:少量饮水,补液支持保持不变;

术后5天:进食流质;

术后6天:当日上午患者因口渴饮水约2000ml。

当日下午患者主诉腹胀,查体:腹膨隆,腹软,无压痛反跳痛;

术后7天:患者主诉腹胀腹痛,体温上升至39℃,停止排气排便,引流管畅,为淡血性液体。

查体:腹膨隆,腹软,右中腹压痛,肌紧张,无反跳痛。予以禁食,高热时血培养,血常规,肝肾功能电解质检查,复方氨基比林肌注。

急诊腹部CT:肠术后改变;腹腔内肠管扩张积气积液,考虑肠道不全梗阻;右侧结肠旁沟少许积液;

当前诊断:炎症性肠梗阻,升结肠肿瘤术后

病情分析:

患者自行进食大量食物,刺激消化液一过性大量分泌,致使吻合口受到刺激性液体侵袭,肠腔内压力增大。

症状(停止排气)体征(一过性发热39℃,腹部体征)及辅助检查(CT右侧结肠旁沟少许积液)提示吻合口术后早期炎症,致炎性肠梗阻。

术后8~12天,禁食,胃肠减压,皮硝外敷,生长抑素泵2ml/h,乌司他丁30万单位 iv Bid,继续术后补液,加强营养支持。

术后13天:排气,腹胀明显减轻。处理:少量饮水;

术后15天:流质。

患者于术后第17天顺利出院。石蜡病理结果示:“绒毛状管状腺瘤,肠壁化脓性炎,回肠黏膜淋巴滤泡增生,急性单纯性阑尾炎伴周围炎,肠系膜淋巴结18枚反应性增生。“