作者:程芮(住院医师 首都医科大学附属北京友谊医院消化科)

指导者: 宗晔(主任医师 首都医科大学附属北京友谊医院消化科)

1.过敏性紫癜是一种血管变态反应性出血性疾病,主要累及皮肤、肾脏、关节滑膜、消化道黏膜和浆膜等部位,临床表现为特征性皮疹,常伴关节痛、关节积液、腹痛、便血及蛋白尿、血尿等,常见于儿童和青少年,男性发病率更高。

2.过敏性紫癜可表现为腹型、皮型、肾型、关节型、混合型等。

3.病因

①感染:细菌、病毒、寄生虫等。②食物过敏:鱼虾蟹、蛋类、乳类、豆类等。③药物:水杨酸类、抗生素、磺胺等。④其他:虫咬、疫苗接种等。

4.发病机制

异常IgA在全身小血管沉积,继发白细胞碎裂性血管炎。组织器官的损害来自于对小血管内皮细胞的破坏,小动脉内形成微小血栓,造成病变局部缺血。

5.诊断标准

可触性皮疹伴至少以下一项表现:①无固定性的腹痛;②任何活检显示明显的IgA沉积;③关节炎(急性起病,任何关节)或关节痛;④肾脏受累(任何表现的血尿和/或蛋白尿)。

6.鉴别诊断

特发性血小板减少性紫癜、风湿性关节炎、肠套叠、急性阑尾炎、急性胃肠炎、急性菌痢等。

7.综合治疗

清除病因、糖皮质激素、免疫抑制药、抗过敏、抗凝治疗等。

1.患者基本情况

患者:男性,60岁,汉族,已婚,北京人,职员。

入院时间:2018年5月。

主诉:间断剑突下疼痛3周,腹胀伴便血6d。

现病史:患者3周前无明显诱因突发剑突下疼痛,为钝痛,呈持续性伴阵发加重,程度可以忍受,偶有胸骨后烧灼感,无发热、咯血、喘憋、恶心呕吐、腹胀、腹泻、呕血、黑便及关节肿痛等不适,自行服用镇痛药物(具体成分不详)无效,遂就诊外院。急查血常规:白细胞计数2.7×109/L,中性粒细胞计数1.5×109/L,血小板计数16×109/L,血红蛋白112g/L;血生化:谷丙转氨酶82U/L,总胆红素105μmol/L,直接胆红素69.7μmol/L,间接胆红素35.9μmol/L,血淀粉酶223.1U/L;腹部CT:脂肪肝、肝囊肿、胆囊炎。给予输注血小板、抗感染、保肝利胆及静脉营养支持等治疗后,患者剑突下疼痛、心悸、胸闷等不适症状好转。复查血常规、血生化大致正常,患者6d前出院后无明显诱因出现持续性腹胀,为全腹弥漫性饱胀感,与进食关系不大,伴排便次数增多及便血,严重时每日20余次,初为墨绿色大便,伴有黏液脓样物,偶有暗红色血块,后为血性稀水样便,偶有阵发性下腹部绞痛,严重时伴头晕、乏力及心悸,无寒战发热、恶心呕吐、反酸胃灼热,无胸闷、胸痛、咯血、喘憋,无头痛、黑矇、关节肿痛、皮肤瘙痒等不适症状,就诊于我院急诊科,急查血常规:白细胞计数6.29×109/L,中性粒细胞绝对值5.06×109/L,中性粒细胞占比0.804,红细胞计数3.28×1012/L,血红蛋白117g/L,C反应蛋白9mg/L;血生化:谷丙转氨酶43U/L,谷草转氨酶64.5U/L,白蛋白27.9g/L,总胆红素47.79μmol/L,直接胆红素33.43μmol/L,间接胆红素14.36μmol/L;腹部B超:肝囊肿,肝质不均,胰腺体积饱满,大量腹水,予以留置腹腔引流管,每日引流出淡黄色浑浊液体1000~1500mL,予抗感染及静脉营养支持等治疗,上述症状无明显缓解,仍为血性稀水样便,每日约8次,伴里急后重感。患者为求进一步诊治收入院。患者自发病以来,神志清楚,精神弱,近5d未进食,睡眠一般,大便如上所述,小便如常,量可色淡,夜尿不多,目前有明显乏力,体重较前无明显变化。

既往史:高血压病史6年,血压最高160/90mmHg,规律服用替米沙坦40mg,1次/d,控制血压,平素血压120/80mmHg。3年前曾于我院诊断“药物性肝损害”,曾建议患者行肝脏穿刺活检术,患者拒绝。其余无特殊。

个人史:年轻时曾于木材厂工作多年,近期接触过油漆等有机工业溶剂,吸烟史30余年,吸烟量10支/d,未戒烟,饮酒史30余年,饮酒量75g/d,未戒酒。否认肝炎、结核或其他传染病史,否认过敏史;否认饮酒史,否认滥用药物史;否认其他手术史,否认输血史。

家族史:否认高血压、糖尿病、慢性肾病等家族史,家族中无类似疾病患者。

2.入院查体

一般生命体征:T 36.5℃,P 53次/min,R 18次/min,BP 119/65mmHg。神志清楚,查体配合。全身皮肤黏膜轻度黄染,前胸可见散在数个蜘蛛痣。双肺呼吸音略粗,未闻及干湿啰音及胸膜摩擦音。心率53次/min,律齐,未闻及心脏杂音及心包摩擦音。腹部膨隆质韧,右下腹及脐周压痛,无反跳痛、肌紧张,未触及包块。肝脾未触及。胆囊区无压痛,墨菲征阴性,麦氏点无压痛、反跳痛。移动性浊音阳性。肠鸣音亢进,6次/min,未闻及气过水声。双下肢无明显水肿。

3.入院辅助检查

血常规:白细胞计数6.83×109/L,中性粒细胞占比0.839,血红蛋白91g/L,血小板112×109/L,C反应蛋白6mg/L。血生化:谷草转氨酶40.9U/L,总蛋白57.7g/L,白蛋白24.3g/L,肌酐176.9μmol/L;弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)初筛:PTA 87%,D-二聚体28.40mg/L,大便常规+隐血:隐血试验,阳性。艾滋病、梅毒、乙型肝炎、丙型肝炎等传染病相关检查均为阴性。腹水为血性腹水,3次血清腹水白蛋白梯度(serum ascites albumin gradient,SAAG)>11g/L,考虑为门静脉高压性腹水可能,腹水常规示渗出液,有核细胞计数58×106/L,单个核细胞80%,腹水涂片未找到抗酸杆菌,腹水结核分枝杆菌扩增荧光检测阴性。腹水涂片见大量中性粒细胞及少量增生的间皮细胞,未见肿瘤细胞。腹盆CT示肝脏轮廓略欠光滑,肝实质密度均匀,肝叶比例如常,肝裂未见增宽,肝门结构清晰,门脉增宽约1.7cm,十二指肠水平段肠壁不规则增厚,性质待定,全结肠及小肠肠壁水肿,腹腔大量积液。

4.初步诊断思维过程

(1)入院时病情总结

中年男性患者,职员,因“间断剑突下疼痛3周,腹胀伴便血6d”入院,实验室检查血常规显示:外院检查曾出现三系减低,后恢复正常,中性粒细胞占比升高,轻度贫血。血生化:白蛋白显著降低,白球比倒置,肝功能轻度异常,肾功能不全,凝血功能异常;腹水为血性腹水,3次SAAG>11g/L,考虑为门静脉高压性腹水可能,腹水涂片见大量中性粒细胞及少量增生的间皮细胞,未见肿瘤细胞,不除外腹水合并感染可能。腹盆CT示肝脏轮廓略欠光滑,肝实质密度均匀,肝叶比例如常,肝裂未见增宽,肝门结构清晰,门脉增宽(约1.7cm),十二指肠水平段肠壁不规则增厚,性质待定,全结肠及小肠肠壁水肿,腹腔大量积液。

(2)入院时诊断思路

患者症状包括腹痛、腹胀、便血、腹泻等,查体全身皮肤黏膜色泽轻度黄染,前胸可见散在数个蜘蛛痣,移动性浊音阳性,肠鸣音亢进。在入院时首先排除临床常见的急腹症,如胆道系统疾病、胰腺炎、消化道溃疡等,完善常规检查、腹水检查、腹部影像学检查等。综合结果显示轻度贫血、白蛋白明显降低、肝功能异常、肾功能异常、凝血功能异常、血性腹水、门静脉高压性腹水等,出现多器官功能损害。影像学检查提示肝脏轮廓略欠光滑,肝实质密度均匀,肝叶比例如常,肝裂未见增宽,肝门结构清晰,门脉增宽约1.7cm,十二指肠水平段肠壁不规则增厚,性质待定,全结肠及小肠肠壁水肿,腹腔大量积液。考虑诊断可能为肝硬化、恶性消耗性疾病、结缔组织疾病、肠道感染性疾病、结核等。需进一步完善后续相关检查。

(3)入院初步诊断

①腹水待查;②消化道出血待查。

5.初期治疗及后续检查

予以禁食水、肠外营养支持、抗感染、保肝、呋塞米+螺内酯利尿消肿、补充白蛋白、维持水电解质酸碱平衡等治疗后,患者腹痛稍缓解,曾引出大量血性腹水(2000~3000mL/d),大便隐血持续阳性。

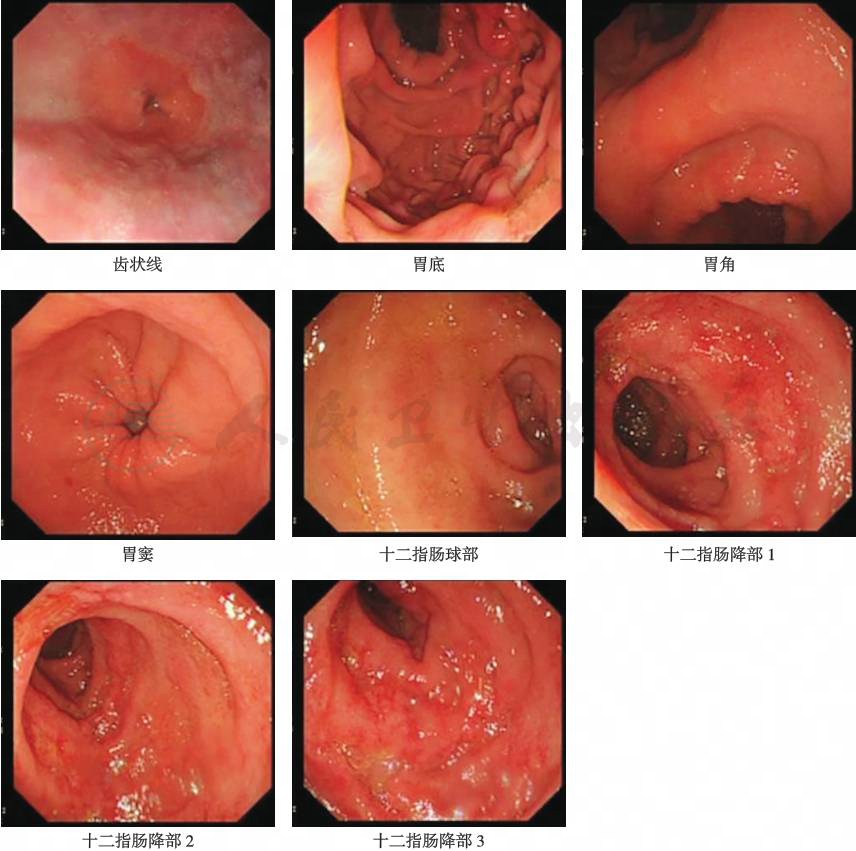

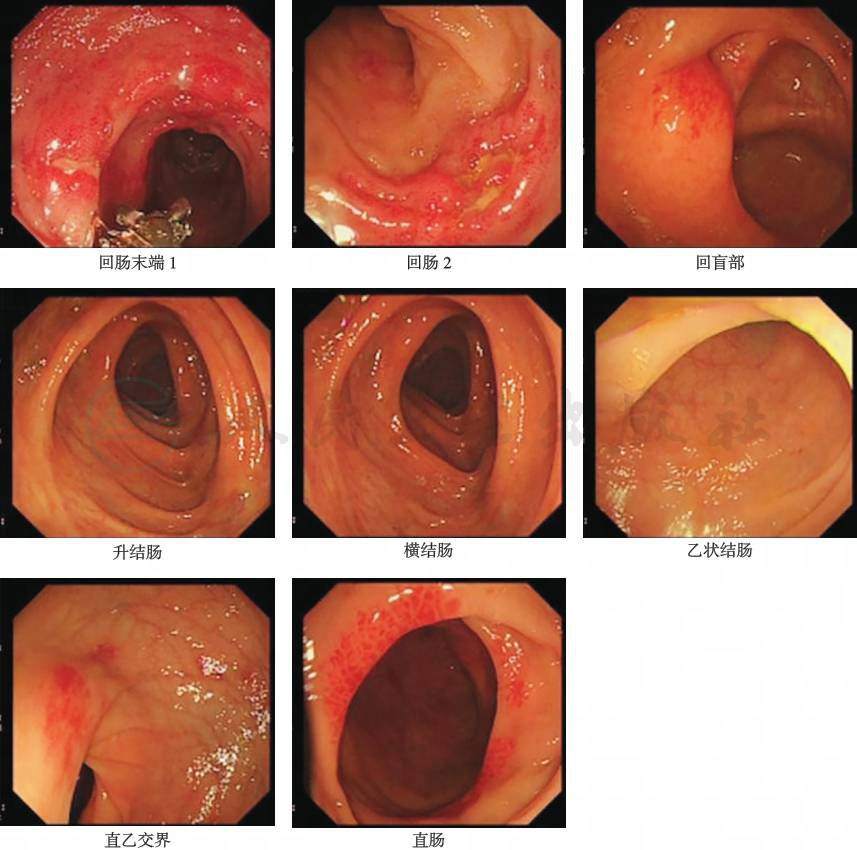

患者在住院治疗1周后,出现双下肢出血性皮疹,为对称性散在瘀点、瘀斑,部分聚集成簇,压之不褪色。多次复查尿常规:蛋白(+++),隐血(+++),白细胞(-),尿胆原(-)。尿红细胞异常形态80%,尿蛋白定量5.06g,尿蛋白四项均升高。多次感染相关检查:结核感染T细胞检测、志贺菌、难辨梭菌、寄生虫卵、阿米巴滋养体及包囊、大便隐孢子、贾第虫、真菌均阴性。免疫鉴定系列未见单克隆免疫球蛋白(monoclonal proteins,从蛋白)。IgG 1530.0mg/dL,IgA 411.0mg/dL,IgM 32.5mg/dL,C3 50.50mg/dL,C4 16.90mg/dL,抗角蛋白抗体+抗核周因子及抗心磷脂抗体阴性,ANA、ENA、ANCA、自身免疫性肝炎检查均阴性。胃镜结果示:食管、胃部黏膜光滑,十二指肠降段黏膜弥漫性明显充血、水肿、糜烂(图1)。结肠镜检查示回肠末端黏膜弥漫性充血水肿,可见斑片状糜烂及溃疡形成,表覆白苔;回盲瓣黏膜充血水肿,可见片状糜烂;直肠及直乙交界可见大片状充血水肿,并见散在点片状糜烂(图2)。PET/CT示十二指肠水平段、近段空肠、回肠远端、回盲部、升结肠、降结肠、乙状结肠、直肠肠壁弥漫性水肿、增厚,氟代脱氧葡萄糖(fluorodeoxy glucose,FDG)代谢增高;肝门区、肠系膜区、腹膜后多发小淋巴结影,未见FDG代谢异常增高;腹、盆腔积液;系膜区多发渗出。综上所述,未见明显实体瘤及淋巴瘤征象,炎性病变可能。

图1 胃镜检查

图2 肠镜检查

6.最终诊疗思维过程

(1)最终诊断思路

过敏性紫癜是一种常见的变态反应性出血性疾病,青少年与儿童多见,尤其5~10岁儿童,男性居多,常无明确诱发因素,主要累及毛细血管壁,因机体对某些致敏物质发生反应,产生相应抗体,形成抗原-抗体复合物,沉着于全身小血管内膜,激活补体,引起以血管炎为主的病理改变,导致毛细血管脆性及通透性增加、血液外渗,发生出血和水肿。部分患者再次接触变应原可复发。过敏性紫癜按累及器官,可分为皮肤型、腹型、关节型、肾型及混合型,典型者确诊不难。但由于皮损可出现于发病后1~60d内,有时皮损不典型或患者未在意已消退,当以腹部症状为首发或主要表现时,常不能及时诊断,被误诊为其他消化系统疾病,甚至以外科急腹症行手术。实验室检查:血常规检查白细胞计数正常或轻度升高,血小板计数正常或增高,部分病例IgA可增高,血清补体正常,出血和凝血时间正常,部分患儿毛细血管脆性试验阳性。尿常规可有红细胞、蛋白、管型。大便隐血试验有消化道症状者多阳性。病理学检查可见广泛的白细胞碎裂性小血管炎,以毛细血管炎为主,亦可波及小静脉和小动脉;血管壁胶原纤维肿胀和坏死,中性粒细胞浸润,周围有散在核碎片;间质水肿,有浆液性渗出,可见渗出的红细胞;内皮细胞肿胀,可有血栓形成。位于皮肤和肾脏的病变,荧光显微镜下可见IgA为主的免疫复合物沉积。典型的皮肤紫癜(多见于下肢及臀部,对称分布,初起呈紫红色斑丘疹,高出皮面,继而呈棕褐色而消退)。腹型紫癜是由于消化道黏膜及腹膜脏层毛细血管受累,产生一系列消化道症状,以腹痛最为常见,多为阵发性绞痛,还可有恶心、呕吐、便血、黏液便等,甚至肠套叠、肠梗阻、肠穿孔,危及生命。腹部体征可有压痛、肌紧张、肠鸣音亢进,但体征常不如症状明显。实验室检查血白细胞、红细胞沉降率、C反应蛋白、血小板等反映炎症的指标升高。内镜检查:食管、胃多无异常,十二指肠降段可见散在的斑片状、略高出黏膜面的出血点,点间黏膜充血,病变严重时也会见到溃疡、黏膜水肿等。肾脏损害多见于出疹后4~8周内,少数为数个月之后,个别可见于出疹前或出疹后2年。最常见表现为孤立性血尿,国内报道有1/4~1/2病例表现为肉眼血尿。蛋白尿多属轻微,但也可发展成大量蛋白尿而表现为肾病综合征。少数病例可出现急性肾功能恶化。部分患者可有高血压和水肿。约50%患者病程反复,肾脏受累的程度及转归是决定预后的重要因素。治疗为抗过敏、改善血管通透性、使用糖皮质激素等综合治疗。

(2)鉴别诊断

典型病例诊断不难,若临床表现不典型,皮肤紫癜未出现时,容易误诊为其他疾病,需与原发性血小板减少性紫癜、风湿性关节炎、败血症等感染性疾病鉴别,如果腹痛明显还应与外科急腹症鉴别。

(3)最终诊断

过敏性紫癜(腹型+皮型+肾型),肝硬化不除外,腹水,自发性腹膜炎等。治疗方案:静脉滴注甲泼尼龙40mg/d、丙种球蛋白10g/d 1周,之后改为口服醋酸泼尼松50mg,疗程共6~8周,并予维生素C抗过敏、低分子肝素抗凝等治疗。

7.后续随访

治疗2周后,患者腹痛、腹胀、便血、皮疹症状完全缓解,血常规、尿常规、便常规、24h尿蛋白定量、血IgA及补体基本恢复正常,血生化示肌酐恢复正常,白蛋白仍偏低。腹部超声检查示腹水逐渐减少至消失。门诊行肝穿刺活检术,结果为结节性肝硬化表现,结合既往史,考虑为药物性肝损害所致可能性大。

腹型紫癜患者出现皮疹的时间常晚于腹痛、便血等症状。对首发症状为腹痛伴有血便和/或呕血患者,要考虑此病的可能性,需要认真询问病史,尽快做内镜检查,同时要提高对该病内镜下黏膜病变特点的认识,以免误诊,给患者造成不必要的痛苦。