患儿,男,3岁。

主诉:间断咳嗽3年,加重伴发热17天。

现病史:患儿于生后即出现间断咳嗽,有痰不易咳出,无喘憋,无呼吸困难,多于进流食或“感冒”后加重。17天前因“感冒”咳嗽再次加重,并出现发热,体温最高40℃,无寒战、抽搐,家属自行予患儿口服退热药物后体温可退至正常,每天发热1次,并于当地医院住院治疗9天,予静脉滴注头孢类抗生素及雾化治疗(药物及剂量不详),发热及咳嗽症状好转出院;出院次日,患儿再次出现发热,体温最高40℃,无寒战、抽搐,每天发热1次左右,咳嗽再次加重,为阵发性咳嗽,有痰不易咳出,为求进一步诊治转诊至笔者医院,入院治疗。患儿病来精神状态尚可,有流涕,无喘息,平时进食后易呛咳,无呕吐及腹泻,大、小便正常,睡眠可。

既往史:出生时因“新生儿吸入性肺炎”住院治疗20余天,鼻饲管喂养1个月余,此后每年患肺炎6~7次。

过敏及接触史:无食物及药物过敏史。无肝炎、结核等传染病接触史。

个人及家族史:G2P2,足月顺产,生长发育同同龄儿,按时进行预防接种,父母及一、二级亲属无类似呼吸困难疾病史,肝炎、结核等传染疾病家族史。

入院查体及相关检查:神志清楚,精神可,面色红润,呼吸略促,约30次/min,无鼻翼扇动及三凹征,口周无发绀,咽红,咽后壁无血迹;双肺叩诊清音,听诊双肺密集中小水泡音、较多痰鸣,腹软不胀,无压痛、反跳痛及肌紧张,肝脾未触及,未及包块,肠鸣音活跃5次/min;心脏及神经系统查体未见阳性体征。

进一步检查及结果分析:血常规WBC 14.4×109/L,NE 63.3%;C反应蛋白 28.9mg/L提示患儿近期感染;尿、便常规正常;便潜血阴性;肝肾功能正常,血清胆红素正常。血气分析正常。总IgE、ASO、ESR正常;免疫球蛋白、淋巴细胞亚群正常;病原学检查肺炎支原体抗体-IgM(MPAbIgM)阴性,咽拭子肺炎支原体DNA测定阴性,肺炎衣原体抗体-IgM、结核抗体(TBAb)阴性,常见呼吸道、肠道病毒及肝炎病毒检测均阴性,血细菌培养未见细菌生长,结核菌素试验阴性,无结核等其他感染。心电图正常,心脏、肝胆脾及肾脏彩超未发现异常。

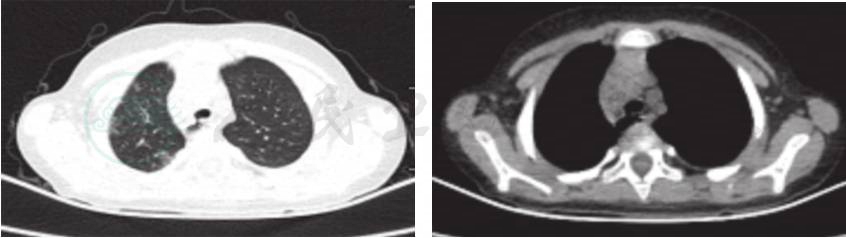

肺CT:双肺野透过度不均,下叶显著,散在模糊斑片影。气管中段(约胸2~3椎间隙水平)后壁见线状透亮影,似与后方食管管腔相连通。余各气管通畅(图1)。纤维支气管镜检查:各支气管开口位置正常,黏膜充血、较多黄白色分泌物附着,各支通气可。进入声门下约10cm处,气管后壁可见一瘘口,纤维支气管镜无法进入。BALF检查:一般细菌、结核菌及真菌涂片检查均未找到相应的阳性菌。细胞学检查:分叶核细胞62%,淋巴细胞12%,杆状核细胞22%,巨噬细胞4%;细菌培养未见细菌生长。由此,基本确定气管食管瘘诊断。

图1 入院后肺CT

双肺野透过度不均,下叶显著,散在模糊斑片影。气管中段(约平胸2~3椎间隙水平)后壁见线状透亮影,似与后方食管管腔相连通。余各气管通畅

上消化道造影:胃肠道内气体量正常,分布未见异常。口服少量复方泛影葡胺,斜位像上约平胸3椎体下缘水平部位可见食管与气管间有一斜行窦道、自食管斜向前上通向气管,少量造影剂进入气管和右主气管。胃腔轮廓、形态未见异常。确诊H型气管食管瘘(图2)。

图2 胃肠道内气体量正常,分布未见异常。口服少量复方泛影葡胺,在斜位像上可见约平胸3椎体下缘水平食管与气管间有一斜行窦道、自食管斜向前上通向气管,少量造影剂进入气管和右主气管。胃腔轮廓、形态未见异常。诊断H型气管食管瘘

入院后给予对症支持治疗:①卧床休息、少量进食较黏稠食物、静脉补液等一般对症治疗;②发热伴有咳嗽,头孢呋辛抗感染,盐酸氨溴索祛痰,给予退热、气道清洁系统促排痰等对症治疗;③入院后2天热退,未再出现发热,咳嗽逐渐减轻。感染控制1周后,应转至小儿外科手术治疗,但家属拒绝外科手术并退院。

此后患儿因相似症状于笔者科室治疗数次。

1.先天性气管食管瘘

诊断依据:①患儿于生后开奶即出现咳嗽,诊断“新生儿吸入性肺炎”,住院治疗20余天,鼻饲管喂养1个月余,平时易发生呛咳,有反复肺炎多次病史。②听诊双肺密集中小水泡音、较多痰鸣。③肺CT:气管中段(约胸2~3椎间隙水平)后壁见线状透亮影,似与后方食管管腔相连通。④上消化道造影:口服少量复方泛影葡胺,斜位像上可见约平胸3椎体下缘水平食管与气管间有一斜行窦道、自食管斜向前上通向气管,少量造影剂进入气管和右主气管。诊断为H型气管食管瘘。⑤除外其他易致反复咳嗽、肺炎的疾病,如胃食管反流、儿童哮喘、肺结核、支气管异物和先天性免疫缺陷病等。

2.急性支气管肺炎

诊断依据:①发热咳嗽症状;②听诊双肺密集中小水泡音、较多痰鸣。③血常规WBC 14.4×109/L,NE 63.3%;C反应蛋白 28.9mg/L提示患儿近期感染;胸部CT显示双肺野透过度不均,下叶显著,散在模糊斑片影。

先天性气管食管瘘与食管闭锁是一种严重的先天畸形,发病率为1/3000。

食管的形成在胚胎第5周,食管是咽与胃之间很短的管道,伴随着胚体颈部的伸长和心肺的下降,食管迅速增长,约在胚胎发育第7周时,食管已经达到最终的相对长度。在胚胎4~5周,食管形成初期,管腔很小,管壁由复层柱状上皮和外围的间充质组成。随后上皮细胞增殖迅速,几乎使管腔闭塞。直到胚胎第8周时,管腔才又重新出现。

目前的研究认为食管起源于前肠,故初级前肠的异常发育是导致食管气管畸形的根本原因。在对鸡胚的研究中证实增生纵嵴的异常会导致气管与食管分离障碍,从而发生气管食管畸形。

由于气管与食管之间的瘘管,呼吸道与消化道之间存在一个交通,高酸度的胃液反流进入气管、支气管和肺,发生严重的化学刺激性肺炎。50%患儿伴有其他畸形,从而增加了治疗的复杂性。大多为并发畸形,如VACTER综合征(V,vertebral anomaly,脊柱畸形;A,anal atresia,肛门畸形;C,cardiac anomaly,心脏畸形;T,trachea anomaly,气管;E,esophageal anomaly,食管瘘;R,renal anomaly,肾脏畸形),且在伴发畸形的病例中,25%的畸形是危及生命或需急诊处理的,如肛门闭锁、肠旋转不良、肠闭锁等。单发畸形死亡率约56%,多发畸形死亡率约85.7%。随着目前临床对早期围产儿围手术期治疗水平的明显提高,大大提高了气管食管瘘患儿的存活率。

(单丽沈 蔡栩栩)