患儿,女,2岁1个月。

主诉:反复咳嗽、喘息6个月。

现病史:患儿6个月前因“重症肺炎”于当地医院住院治疗18天,具体治疗不详。近6个月患儿反复出现咳嗽,阵发性,偶可咳出黄色黏痰,伴有喘息、气促,活动时明显,约每月1次,多不伴有发热,无皮疹及关节肿痛。曾就诊于当地多家医院门诊,考虑“慢性支气管炎”,予以静脉滴注头孢类药物、利巴韦林、雾化布地奈德、特布他林,症状略改善,但反反复复。15天前患儿再次出现咳嗽,为连声咳,伴有喘息,活动后加重,3天前出现发热,日发热3次,体温38.5~39.5℃,伴有呼吸困难。于当地医院完善胸部DR提示肺气肿,肺部感染。家属为求进一步诊治就诊于笔者医院,门诊以“肺炎”收入笔者科室。患儿近6个月来精神状态可,食欲略差,不爱活动,体重增长缓慢,无低热盗汗,无恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,大、小便正常。

个人及家族史:G1P1,足月剖宫产,出生体重3.0kg,无产伤窒息史。无湿疹史,否认结核接触史,否认异物吸入史,家族一、二级亲属中无哮喘、过敏性鼻炎病史。

过敏及接触史:否认食物及药物过敏史。否认肝炎、结核等传染病接触史。

体格检查:神志清楚,反应可,呼吸略促,40次/min,口周无发绀,无鼻翼扇动,三凹征轻度阳性,鼻导管低流量吸氧(1L/min)经皮血氧饱和度95%。颈软,胸廓对称,双肺听诊呼吸音粗,可闻及散在中小水泡音及哮鸣音。心、腹及神经系统查体无阳性体征。左上臂可见卡介苗接种后瘢痕。

辅助检查:门诊血常规:白细胞13.6×109/L;中性粒细胞百分比0.657;淋巴细胞百分比0.35;血红蛋白112g/L;血小板219×109/L。

入院后予心电监测,心率132次/min,呼吸频率40次/min,鼻导管低流量吸氧(1L/min)经皮血氧饱和度95%。对症退热。完善相关检查,血常规(门诊):白细胞13.6×109/L,中性粒细胞百分比0.657,淋巴细胞百分比0.35,血红蛋白 112g/L,血小板219×109/L;C反应蛋白35mg/L,病原学检查未见异常,血常规提示白细胞轻度升高,以中性粒细胞为主,CRP升高,考虑细菌感染可能性大,喘息性质待定。予静脉滴注头孢呋辛钠100mg/(kg·d)抗感染,并给予孟鲁司特钠口服,布地奈德、复方异丙托溴铵间隔8小时雾化吸入止咳平喘。但典型的社区获得性肺炎不应如此反复、持续发作,不除外少见致病菌——结核及深部真菌感染的可能,亦不除外患儿存有基础疾病(如儿童哮喘、支气管扩张、BO等少见疾病),并发反复下呼吸道感染的可能。但是典型的儿童哮喘临床特点为晨起和/或夜间刺激性干咳,可自行缓解或对糖皮质激素及支气管扩张剂效果显著,常伴有家族过敏性疾病病史、个人湿疹史。该患儿病情反复,却否认家族及个人过敏疾病史,院外曾多次应用雾化糖皮质激素及支气管扩张剂,效果不理想。

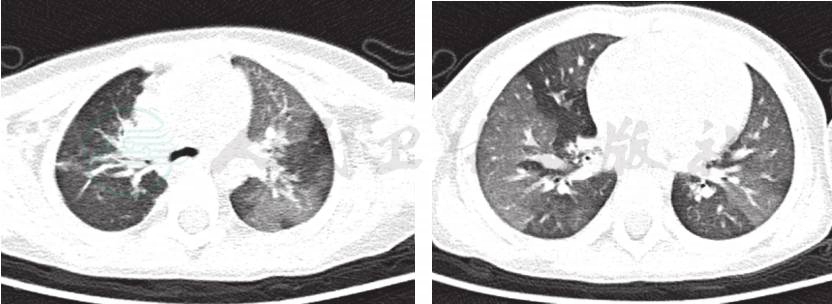

患儿入院第3天,PPD以及T-spot结果回报阴性,未找到真菌感染的证据,细胞及体液免疫学检查基本正常。经常规抗感染、止咳平喘治疗后患儿热退,一般状态较前好转,但咳喘、气促症状无明显改善,肺部听诊无改善。由于患儿门诊胸片仅提示肺气肿、肺部感染,研究显示临床症状与胸片不相符时,应尽早行胸部HRCT检查。胸部HRCT(图1),提示双肺透过度不均匀,沿肺纹理走行多发模糊斑片影,右肺上叶尖段部分融合实变,呼气相空气潴留呈马赛克灌注征,气管及各叶段支气管通畅。对于长期、反复咳嗽、喘息、气促的患儿,马赛克灌注征的出现高度提示闭塞性细支气管炎的诊断。追问患儿病史,6个月前患“重症肺炎”,于当地PICU住院治疗10天后转入普通病房,期间曾鼻导管吸氧5天,全身糖皮质激素应用5天,具体致病原不详。国内研究显示大部分闭塞性细支气管炎患儿为感染后BO,特别是腺病毒感染,约有47.7%腺病毒肺炎患儿发展为BO,其高危因素主要为急性期需PICU住院治疗,机械通气、需氧治疗和全身激素的应用。建议进一步完善婴幼儿肺功能,结果提示阻塞性通气功能障碍,舒张试验阴性。最终患儿确诊为BO,急性支气管肺炎。

图1 入院后肺CT

提示:双肺透过度不均匀,沿肺纹理走行多发模糊斑片影,右肺上叶尖段部分融合实变,呼气相空气潴留呈马赛克灌注征,气管及各叶段支气管通畅

继续上述抗感染治疗,同时予患儿加用小剂量红霉素75mg,每天2次,口服;继续雾化布地奈德、复方异丙托溴铵;上述治疗1周后患儿体温平稳,咳嗽、喘息略改善,仍有活动后气促;复查炎症指标恢复正常,予患儿出院。

出院医嘱:①布地奈德1mg/次,早晚雾化吸入;②环酯红霉素75mg日2次口服;③孟鲁司特钠4mg每晚口服1次。

目前随访1年,患儿咳嗽、喘息症状较住院时明显改善,仅活动后有咳嗽、喘息,患呼吸道感染的次数明显减少,动态监测肺部HRCT(图2)较前无明显改善亦无加重趋势。婴幼儿肺功能无改善。

图2 出院1年复查肺CT

闭塞性细支气管炎。

诊断依据:婴幼儿,6个月前有重症下呼吸道感染病史,其后出现反复咳嗽、喘息、运动不耐受,入院时双肺听诊呼吸音粗,可闻及散在中小水泡音及哮鸣音,胸部HRCT提示:提示双肺透过度不均匀,沿肺纹理走行多发模糊斑片影,右肺上叶尖段部分融合实变,呼气相空气潴留呈马赛克灌注征。婴幼儿肺功能提示阻塞性通气功能障碍,舒张试验阴性。

BO是一个病理学的概念,在1901年由德国病理学家Lange首次报道并命名。它的病理组织学特征是小气道上皮细胞和上皮下结构的反复炎症和损伤,以及不健全修复导致过度纤维,引起小气道的闭塞。BO可分为两种病理类型:缩窄性细支气管炎和增殖性细支气管炎。目前临床通常所说的BO指的是缩窄性细支气管炎,其特点为细支气管周围纤维化,压迫管腔,引起不可逆的管腔狭窄闭塞,导致慢性不可逆的气流受限。而增殖性细支气管炎的病理特点为肉芽组织在呼吸道内呈息肉状增长,主要累及呼吸性细支气管、肺泡管以及肺泡,其损害具有潜在可逆性。有学者认为增殖性细支气管炎是缩窄性细支气管炎的早期表现。

BO是一种与小气道炎症损伤有关的慢性阻塞性肺病,感染是儿童BO最常见的病因,腺病毒是主要病原,其他病毒,如麻疹病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒,以及一些非病毒病原的感染,如肺炎支原体感染、百日咳等,报道与BO的发生相关。除感染外器官移植、吸入或摄入有毒物质、自身免疫性疾病、胃食管反流等均有报道与BO发生相关。其中肺移植后长期存活的患儿中有35%~60%发展为BO,BO是肺移植患儿长期存活的主要障碍。

关于BO的发病机制尚未明确,目前认为与感染、器官移植等导致过度炎症反应以及异常组织修复有关。在感染急性期或肺移植后期,在抗原识别后,T淋巴细胞启动细胞免疫应答,特异性杀伤肺实质细胞。同时T淋巴细胞分泌大量细胞因子,诱导B淋巴细胞以及气道上皮细胞活化,进一步分泌细胞因子,招募中性粒细胞、巨噬细胞以及单核细胞等,发生氧化应激以及严重气道组织损伤。同时激活的巨噬细胞还分泌大量生长因子,诱发成纤维细胞增殖,导致细胞外基质沉积、血管再生,以及气道纤维化。此外,自身免疫反应也参与了BO的发生,重症感染或器官移植导致气道上皮细胞直接损伤、缺血再灌注损伤,自身抗原暴露,启动自身免疫应答,导致急性肺损伤和慢性持续性肺纤维化。

BO的预后较差,病情严重者常死于进行性呼吸衰竭,国内研究认为BO患儿临床征象的好转是源于小儿肺组织的生长发育,而并非病变肺组织的恢复。因此早期诊断并治疗对于患儿预后极其重要。

(伊丽丽 韩晓华)