患儿,男,4岁。

主诉:咳嗽1周、加重伴发热3天。

现病史:患儿1周前无明显诱因出现咳嗽,呈阵发性,无明显痰液,无喘息;3天前出现发热,热峰39.5℃,口服退热药物可退至正常,间隔5~6小时再次发热;且咳嗽症状较前加重,有痰不易咳出,咳嗽剧烈时偶伴有呕吐症状,夜内咳嗽影响睡眠。近2天于外院静脉滴注“阿奇霉素、氨曲南”治疗,咳嗽及发热症状均未见明显好转,且出现呼吸费力,遂就诊于笔者医院,门诊以“肺炎”为诊断收住笔者科室。病来患儿精神略不振,无头痛,无意识障碍及抽搐,无异物呛咳史,无皮疹、盗汗及体重下降,食欲稍差,无腹痛,尿便正常。

既往史:有湿疹史,否认既往喘息史及异物吸入史。

过敏及接触史:否认明确的食物过敏史,部分头孢皮试阳性,无肝炎、结核等传染病患者接触史。

个人及家族史:G1P1,足月顺产,出生史正常,按时接种疫苗,生长发育与同龄儿相似。患儿姑姑有哮喘,母亲青霉素过敏。

入院查体及相关检查:体温37.1℃;心率130次/min;呼吸42次/min;体重17.5kg。神志清楚,精神萎靡,呼吸促,轻度鼻翼扇动及三凹征,口周发绀不明显,双扁桃体Ⅱ度肿大,表面无脓苔;颈软,气管居中,胸廓对称,右肺叩诊略浊,听诊右肺可闻少许中小水泡音及散在痰鸣音,无哮鸣音;心音有力、律齐,无杂音;腹软不胀,肝肋下约3cm,脾肋下未触及,肠鸣音良好;四肢末梢温,CRT<3秒,四肢活动正常,神经系统查体无明显异常体征。未吸氧下经皮血氧饱和度92%左右。

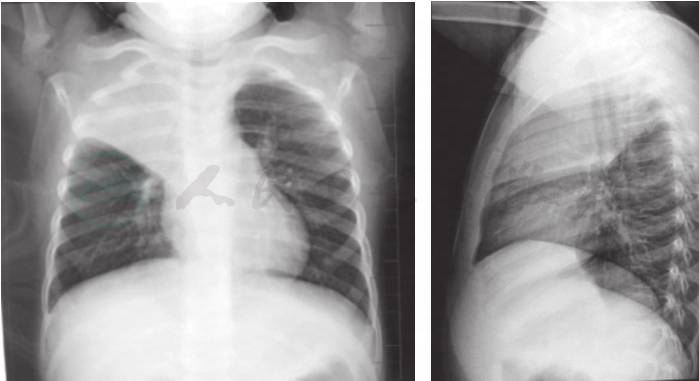

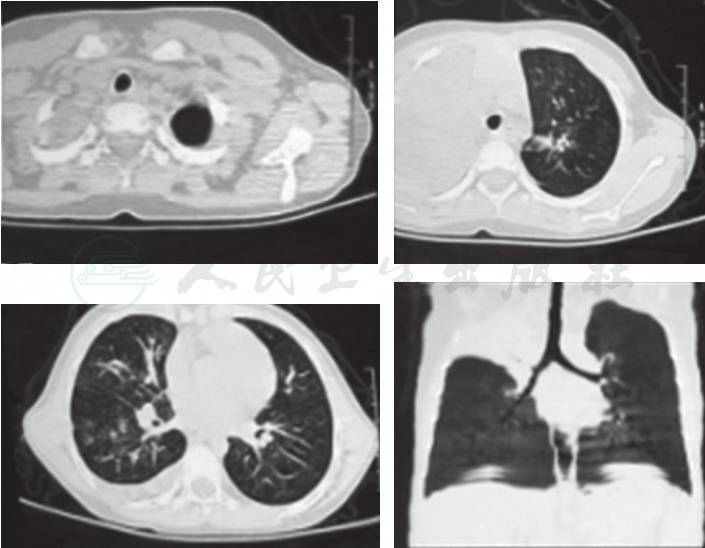

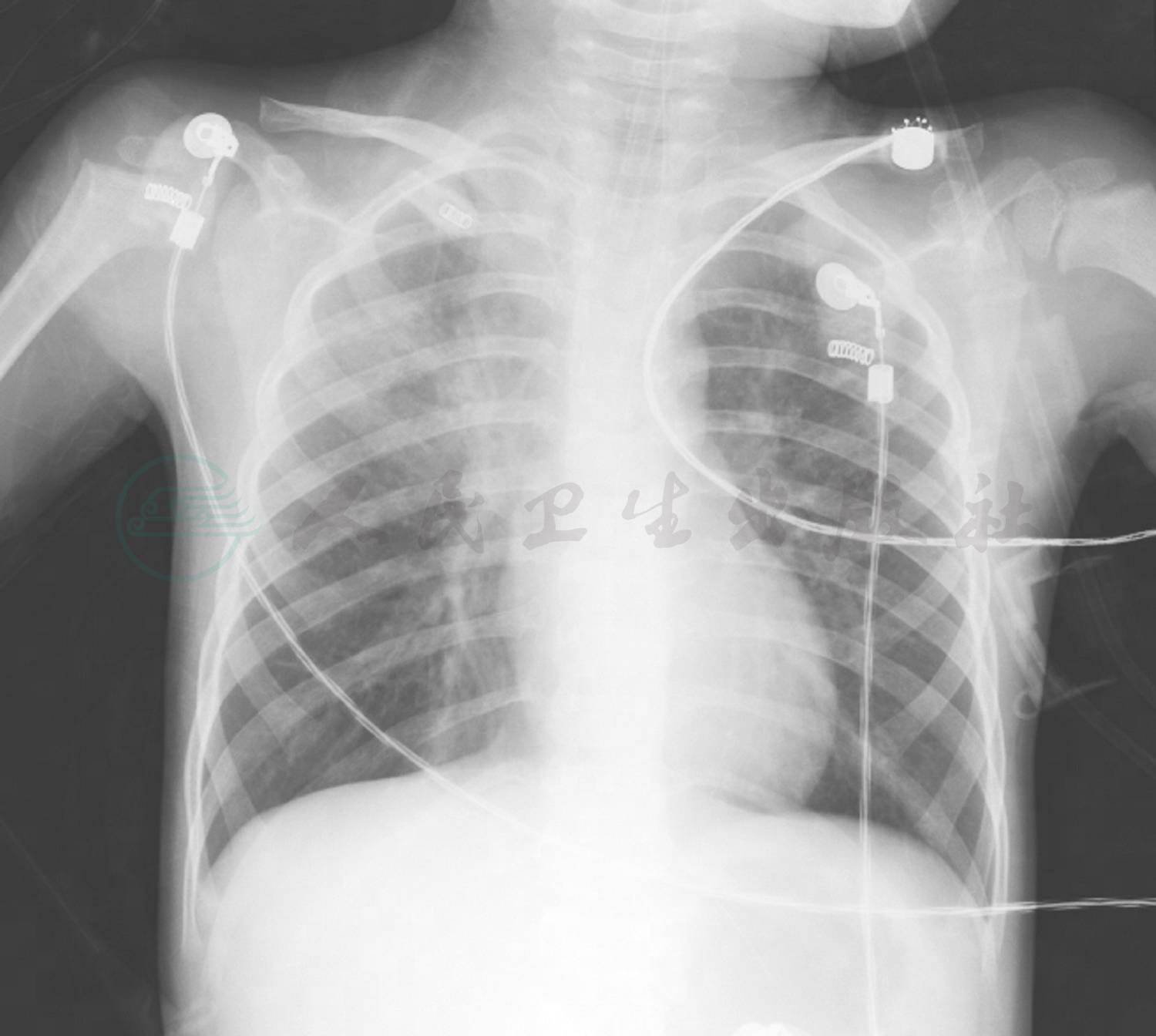

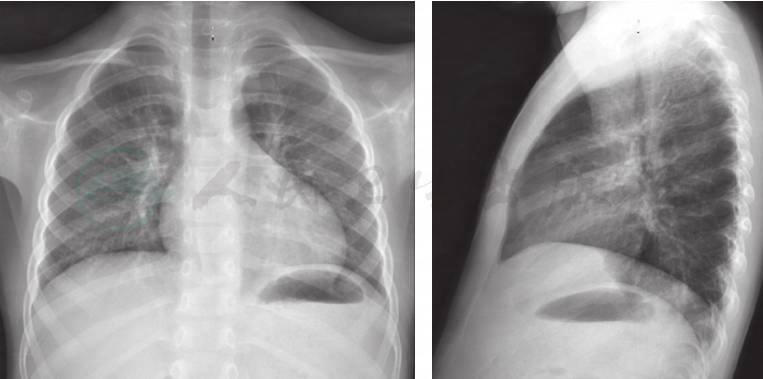

辅助检查:胸片(外院,病后5天):右肺上叶肺不张(图1)。胸部CT(病后6天):肺部炎症,右侧胸腔少量积液,右上肺肺不张(图2)。胸腔彩超:右肺实变,右侧胸腔少量积液。血常规:白细胞10.2×109/L,中性粒细胞百分比79.1%;PCT 0.02ng/L;肺炎支原体抗体-IgM、肺炎衣原体抗体-IgM均阴性;凝血五项正常;肝功能、肾功能、心肌酶谱基本正常。

图1 外院病后5天胸片

图2 外院病后6天肺CT

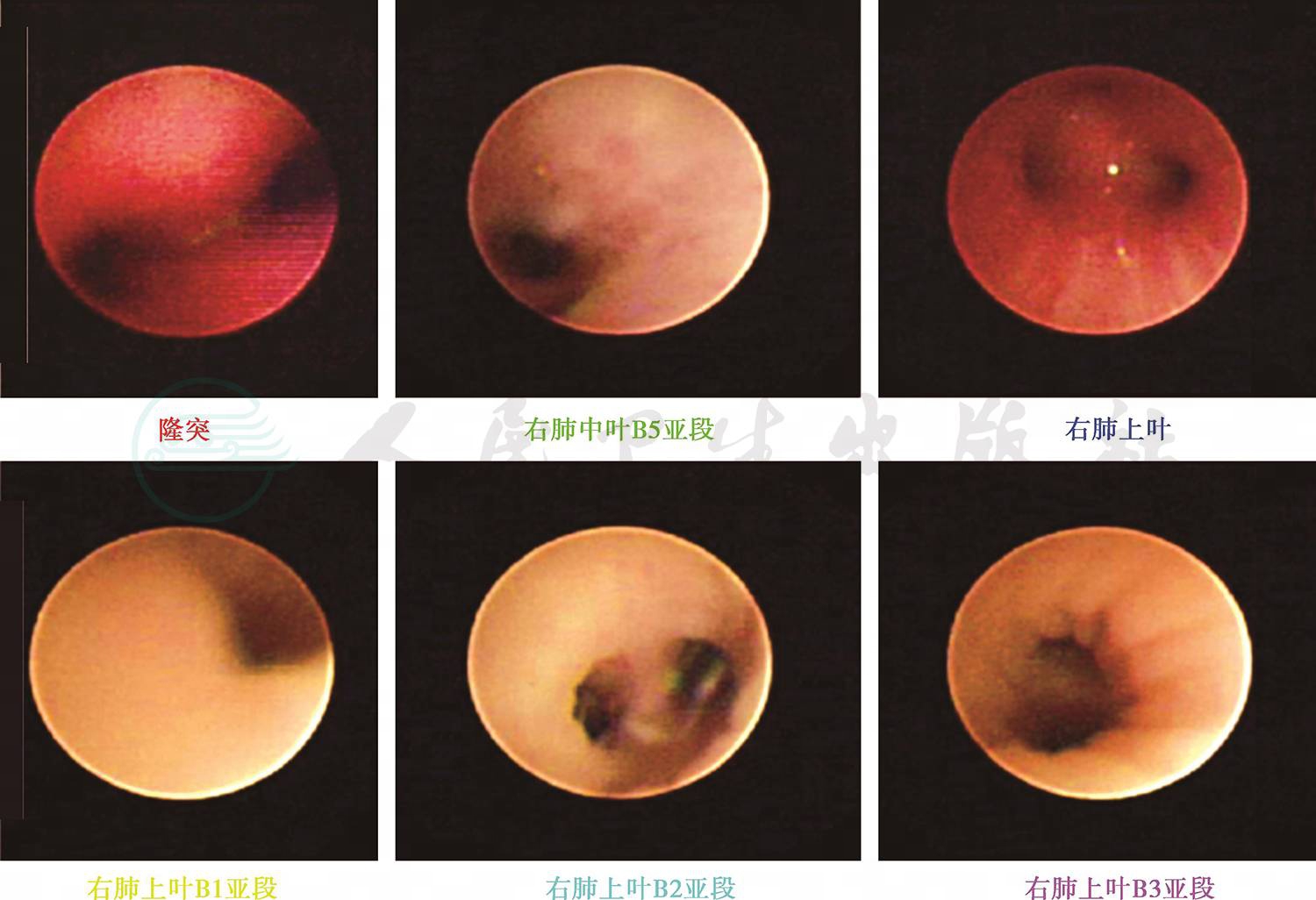

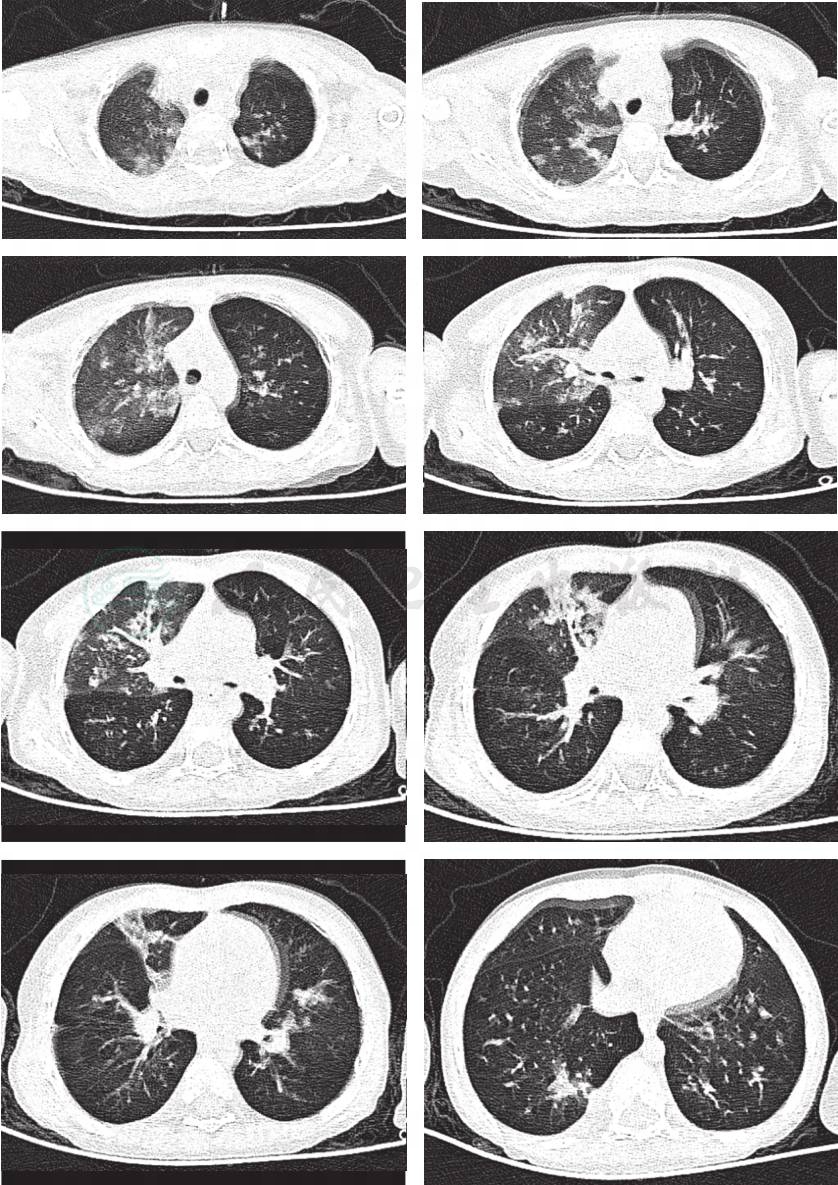

入院后予阿奇霉素联合头孢呋辛静脉滴注抗感染,沐舒坦静脉滴注化痰,予患儿完善血气离子分析:酸碱度7.435,二氧化碳分压45mmHg,氧分压65mmHg,提示患儿存在低氧血症,给予鼻导管吸氧,1L/min吸氧下经皮血氧可维持在95%以上。血常规基本正常(白细胞4.4×109/L,中性粒细胞百分比67.5%),C反应蛋白(9.08mg/L)略高于正常。病原学检查:肺炎支原体抗体1:40、肺炎支原体抗体-IgM弱阳性;肺炎衣原体抗体-IgM及呼吸道病毒抗体八项+EB-IgM均阴性;结核抗体测定阴性,ASO正常。病原学检查高度提示肺炎支原体感染,细菌感染、病毒感染诊断依据不足,继续应用阿奇霉素抗感染治疗。总IgE测定:274.49U/ml高于正常,提示患儿可能为过敏体质,应注意病程中有无喘息发作。入院第2天(病后第9天)患儿出现明显喘息,三凹征明显;肺部听诊可及散在哮鸣音,呼气相延长;鼻导管吸氧下经皮血氧饱和度95%左右。布地奈德及可必特雾化治疗,喘息略有好转。担心患儿有黏液栓、痰栓堵塞加重呼吸困难,予患儿行支气管镜检查及治疗,镜下(图3)见左肺各叶段支气管开口通畅,黏膜光滑、充血水肿明显,可见少许浆液性分泌物,右肺上叶各叶段支气管开口通畅,黏膜粗糙、肿胀明显,皱襞形成,其中B2支气管亚段可见少许痰栓漂浮,右肺B5支气管亚段可见少量白色絮状分泌物。支气管镜检查除外了塑型性支气管炎及支气管异物的怀疑,肺泡灌洗液病原学的化验显示细菌、真菌、结核培养及涂片均为阴性,肺炎支原体DNA阳性,进一步明确了肺炎支原体感染的诊断。镜后仍有喘息,布地奈德、联合方异丙托溴铵泵吸及静脉滴注甲泼尼龙琥珀酸钠平喘,次日,患儿热退,但出现明显烦躁、躁动、多汗,呼吸浅促费力,鼻导管吸氧下口周略发绀,经皮血氧饱和度可维持在95%左右,双肺叩诊呈过清音,肺肝界位于右锁骨中线6~7肋间,双肺呼吸音弱,哮鸣音不明显。尽管肺部哮鸣音不明显,但根据患儿的临床表现考虑呼吸困难主要因气道痉挛所致,改面罩吸氧(氧流量4L/min)纠正低氧血症,雾化布地奈德联合复方异丙托溴铵20分钟1次,1小时连泵3次,同时静脉应用甲泼尼龙琥珀酸钠、硫酸镁平喘,患儿呼吸困难无明显缓解,不排除气胸等并发症的发生,予急检肺CT及胸腔超声,提示右肺上叶不张实变较前明显好转(图4);右侧胸腔少量积液,较深处约0.3cm;急检血气(未吸氧下)酸碱度7.32,二氧化碳分压64mmHg,氧分压58mmHg,血气示Ⅱ型呼吸衰竭,考虑患儿病情危重,经家属同意转入PICU继续治疗。患儿入PICU7小时后喘息仍无明显缓解(应用泵吸、静脉滴注支气管扩张剂、甲基强的松龙、硫酸镁、氨茶碱等常规止喘治疗),且面罩吸氧4L/min,血氧饱和度仅能维持在93%,复查血气PCO2 69mmHg,二氧化碳分压明显升高,予患儿气管插管、连接呼吸机辅助通气,插管后完善床旁胸片检查(图5)提示肺内气肿改变,肺肝界位于右锁骨中线第6~7肋间,心影呈“狭形”。应用机械通气后二氧化碳分压逐渐降至正常,肺部出现哮鸣音,喘息逐渐减轻,逐渐下调呼吸机参数,应用机械通气54小时后拔除气管插管改鼻导管吸氧至停氧,将甲基强的松龙静脉滴注平喘由每12小时1次,逐渐减至每天1次至停用(共用8天),雾化布地奈德联合复方异丙托溴铵平喘逐渐由每6小时1次减为每8小时1次、每2天1次;患儿入院第9天喘息症状消失,且触诊肝脏肋下未触及(明显回缩),期间复查血常规、CRP均正常,血培养回报阴性,肺炎支原体抗体-IgM由弱阳性转为阳性,抗体效价由1:40升至1:1280,进一步明确了肺炎支原体感染。因患儿此次病程中有致命性、顽固性喘息,进一步追问病史,患儿曾有反复迁延性咳嗽病史,化验总IgE(811.51U/ml)明显高于正常。过敏原检测尘螨过敏。结合患儿母亲有青霉素过敏及姑姑有哮喘的家族史高度怀疑患儿为儿童哮喘的首次发作,进一步完善FeNO检查,为30ppb,明显增高。肺功能提示轻度阻塞性通气功能障碍,支气管舒张试验阳性;结合患儿湿疹史、总IgE明显升高,患儿此次虽为第一次喘息发作,但出现顽固性喘息且最后行机械通气治疗,诊断儿童哮喘(急性重度发作)成立。共住院14天,静脉滴注阿奇霉素2个疗程,出院前予患儿复查胸部DR(图6):双肺纹理增强,肺野透过度良好。纵隔居中。心脏大小形态及大血管走行未见异常。双膈肌光滑,双肋膈角锐利。

图3 病后9天纤维支气管镜下改变

图4 病后10天复查肺CT

图5 病后10天,气管插管后床旁胸片

图6 病后2周,出院前复查胸片

出院诊断:①急性重症肺炎;②儿童哮喘(急性重度发作);③Ⅱ型呼吸衰竭;④右侧胸腔积液;⑤肺炎支原体感染。

出院医嘱:①院外继续口服阿奇霉素175mg/次,每天1次,疗程3天,停4天,再口服3天治疗。②规范治疗哮喘,控制期泵吸布地奈德1ml/次+生理盐水1ml/次,每天2次;发作期泵吸布地奈德1ml+复方异丙托溴铵1.25ml/次,每天2~3次;每晚睡前口服孟鲁司特钠4mg,口服1个月。③注意过敏原回避,预防感染,1个月后门诊复查。

1个月后复诊,无咳嗽及喘息症状,复查呼气一氧化氮20ppb,较前下降。肺功能:小气道功能下降,FEV1已恢复正常。继续布地奈德1ml/次+生理盐水1ml/次,每天2次泵吸治疗。2个月复诊,家长自述一次进食多根雪糕后闻及喉部明显“咝咝”声,当时给予普米可1mg+可必特1.25ml泵吸后喘息迅速缓解,嘱其注意避免过凉、过咸、过甜等刺激性食物,继续普米克1ml/次+生理盐水1ml/次,日2次泵吸治疗,1个月后复诊,目前仍在随访中。

儿童支气管哮喘是多种因素共同参与的气道慢性炎症反应,如变态反应、遗传、环境及病原微生物感染。随着对支气管哮喘研究的深入,发现肺炎支原体在哮喘的发病中占有重要地位,其与哮喘发作、急性恶化、慢性症状难以控制等方面有重要关联。

Nisar等认为哮喘急性发作者中3.3%~50%与MP感染有关;Biscardi等通过测定血清MP-IgM或PCR的方法发现在哮喘急性发作患儿中肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae,MP)感染率为24%,在首次发作哮喘中为50%;在我国台湾,曾对急诊室就诊的哮喘患儿行MP抗体测定,哮喘恶化患儿中MP感染率为23%,在首次发作哮喘中为45%,而对照组即近6个月无急性发作的哮喘患儿仅为7%,这些研究都显示MP在哮喘急性发作中起一定作用,尤其是对首次发作哮喘的患儿。此外,首次哮喘发作的患儿MP阳性者57%发生反复,尤其是没有很好治疗的患儿,而其他病原体感染的只有27%发生反复,故推测MP感染可能是哮喘患儿反复喘息发作的因素之一。

MP感染诱发哮喘的主要机制可能为:①MP感染会对呼吸道上皮造成直接损伤,使呼吸道黏膜的完整性遭到破坏,影响到细胞的正常代谢,进而诱发哮喘的发作;②MP感染可促进细胞因子以及炎症介质的释放,从而引起组织免疫损伤,造成呼吸道慢性变应性反应的发生,从而诱发哮喘发作;③MP感染还会促进生长因子的释放;④MP感染会对IgE的产生进行诱导;⑤MP感染会诱发哮喘神经机制以及呼吸道高反应性。

有研究显示MP感染合并喘息的患儿急性期IFN-γ含量及IFN-γ/IL-4比值急性期明显高于恢复期,而恢复期时IFN-γ含量明显下降,但IL-4下降不明显,出现IFN-γ/IL-4比值倒置,即MP感染合并喘息的患儿在发病初期以Th1反应占优势,而恢复期则以Th2反应占优势,即MP感染恢复期的炎症因子改变与哮喘相似,提示MP对于既往无特应性体质患儿可能导致机体免疫失衡及体质改变,是哮喘启动的危险因素之一。Hassan等也证实:在肺炎MP所致下呼吸道感染的患儿Th2型细胞因子IL-4及IL-10的分泌明显增高,血清中检测到特异性IgE也明显上升,提示肺炎MP是哮喘潜在的致病性过敏原,与支气管哮喘关系密切。总之,MP既作为感染源,又作为变应原,与哮喘的发生发作有着密切的关系,对于MP感染合并喘息的患儿,虽既往无特应性疾病发生,仍应注意随访观察其气道炎症及高反应性情况,以期早期干预,减少哮喘的发病率。

临床研究表明,MP感染引发的儿童哮喘应注意以下几个特征:①中重度喘息合并发热、顽固性咳嗽;②胸部X线检查结果与体征不一致,即胸部X线片提示肺炎改变,双肺未及啰音;③喘息发作合并肺外病变,以神经系统受累最常见;④C反应蛋白明显升高;⑤患者反复出现喘息或干咳,但对气管舒张剂不敏感,常规治疗效果不佳。

众所周知,大环内酯类药物不仅有抗菌效果,同时有对呼吸道炎症的改善功效。根据相关研究报道,除此之外,大环内酯类药物红霉素可以明显改善慢性哮喘患者呼吸道高反应性,而克拉霉素能够改善哮喘患者的临床症状,同时能使血嗜酸性粒细胞减低。在目前认知下,通常认为大环内酯类药物不仅能够杀灭病原,清除肺上皮细胞潜伏MP,拥有非特异性的抗感染作用,同时也具备免疫调节效果,通过抑制中性粒细胞聚集来减少杯状细胞的黏液分泌量,对于炎症细胞凋亡,其存在诱导作用,可产生抗感染作用,阻断炎症持续反应。

有研究指出,哮喘患儿有MP或肺炎衣原体感染证据时正规使用大环内酯类药物会利大于弊,MP如不经抗生素治疗后清除,就能作为抗原,刺激机体持续性产生IgE。未经正规治疗的MP感染患者哮喘发作频率会明显增高。大环内酯类药物可以清除反复感染并在肺上皮细胞潜伏繁殖的MP,抑制MP引起的气道高反应性,抑制炎症细胞分泌细胞因子和趋化因子,消除炎症细胞的聚集浸润,从而阻断炎症持续的途径,因而在哮喘患儿中应用大环内酯类抗生素可起抗感染与抗炎的双重作用。在单纯MP感染时应用糖皮质激素治疗目前循证依据不足,有研究发现MP感染的大鼠雾化吸入氟地卡松后降低了MP在肺组织的黏附,增加了MP在气道中的清除率,气道高反应性和气道炎症减轻。但对其适应证、疗程及近远期疗效仍有待进一步临床验证,尤其是需要多中心随机对照研究。

(相 云 尚云晓)