一、概述

前列腺间质瘤是前列腺间叶组织肿瘤的一种,与来源于前列腺激素依赖性的恶性潜能不确定的间质肿瘤(stromal tumor of uncertain malignant potential,STUMP)和间质肉瘤以及可见于身体其他部位的肿瘤如平滑肌肿瘤、横纹肌肉瘤、孤立性纤维性肿瘤( solitary fibrous tumors,SFT)、炎性肌成纤维细胞瘤( inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)等同属于前列腺间叶性肿瘤。

前列腺间质瘤可表现为原发于前列腺的胃肠道间质瘤(GIST),或发生于前列腺周围的胃肠道间质瘤。由于前列腺穿刺活检标本有限,穿刺活检证实的GIST可能是前列腺或直肠部位的肿瘤,两者易发生混淆,其临床表现亦相似,单纯通过影像学难以鉴别。一般的,表现为前列腺肿瘤的胃肠道间质瘤,常常体积较大,来源于直肠或其周围组织,肿瘤通常压迫前列腺而并非浸润;原发于前列腺的间质瘤及部分起源于前列腺周围组织的间质瘤可表现为前列腺的浸润。

前列腺间质瘤是胃肠道外间质瘤(extra- gastrointestinal stromal tumor,EGIST)的一种。胃肠外间质瘤是发生于大网膜、肠系膜、腹膜后腔、肝脏及泌尿生殖系统等胃肠道外器官的间质瘤。而GIST是起源于胃肠壁Cajal细胞的一类肿瘤,其主要分布于胃肠消化道,以胃部最为多见,另见于小肠和直肠。胃肠道外间质瘤与胃肠道内分布的GIST在组织形态学、免疫表型和分子生物学等特征上相类似。因此,有学者提出他们起源于一类可分化为Cajal细胞和平滑肌细胞的多能造血干细胞。

前列腺间质瘤在形态学上与胃肠道内的GIST及其他胃肠道间质瘤一致:梭形细胞成束排列,核周围有空泡,偶尔有上皮样的特征和坏死。CD117均阳性,CD34绝大多数阳性,S-100、desmin、SMA均阴性。

【临床表现】

前列腺间质瘤患者的临床症状主要为尿潴留、直肠指诊异常。肿瘤较小时临床症状可不明显,常可见体检首次发现前列腺区占位;肿瘤较大时压迫膀胱,可出现尿频尿急排尿困难等症状,压迫输尿管下段引起肾及输尿管积水,压迫直肠导致大便不畅,或产生肛门区坠胀感、阴囊及腹股沟放射痛。肛门指诊以前列腺明显增大,中央沟消失,表面不平,质地中等,触痛,无固定。PSA是前列腺上皮细胞产生,而间质瘤起源于间叶组织,所以PSA的测定值多在正常范围。

【流行病学】

前列腺间质瘤极为罕见,目前多为个例报道,具体发病率等不详。

【治疗】

前列腺GIST的治疗应根据肿瘤的恶性程度而定,有学者依据肿瘤大小、分化程度、转移情况将其分为良、恶性,另有学者认为其大都存在一定恶性程度而将其分为低度恶性和高度恶性,但应完整切除肿瘤这一治疗原则已达成共识,术中防止肿瘤播散,坚持无瘤原则。

前列腺或直肠部位GIST术前误诊率较高,常误诊为前列腺癌或其他恶性间叶肿瘤而行前列腺根治性切除术并行尿流改道,很大程度上加重了患者的痛苦。因此,提高术前的诊断率极为重要。但单纯根据临床表现和影像资料难以确诊,唯一的确诊方法是该部位的穿刺活检;但穿刺活检会增加肿瘤播散转移的概率,因此需要在实际工作中根据情况具体分析。在手术过程中,若发现肿瘤与直肠关系密切,与膀胱和前列腺存在纤维膜分隔,与术前影像学评估存在差异,则应想到GIST可能,尽量保留直肠和前列腺,完整切除肿瘤组织。在研究亦表明淋巴结清扫对预后无明显影响,可不必进行。

有学者认为在可能的情况下,应尽量在术前行穿刺活检以确定肿瘤性质,以便更好的指导治疗。前列腺穿刺活检证实为GIST的肿瘤出现症状时往往较大并多伴转移,手术切除相对困难,可应用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼(格列卫)治疗,临床效果较好。伊马替尼的出现是GIST治疗史上迈出的重要一步,有效解决了GIST对常规化疗药物耐受的问题。且此类肿瘤常为恶性或潜在恶性,即使能够通过手术切除术后也应辅以伊马替尼治疗,该药还可减小肿瘤体积,为日后手术切除肿瘤带来希望。

二、影像学表现

(一)常规X线检查及放射性核素全身骨扫描

对于恶性前列腺间质瘤,即GIST型恶性间质瘤,这两项检查可提示骨、肺、纵隔等区域的破坏及转移情况。

(二)超声

一般腹部超声诊断仪均可用于经腹壁的前列腺检查及诊断,但对前列腺间质瘤的超声诊断准确率与检查者的技术、临床经验和正确思维方法有关。超声检查常可发现前列腺极度增大,或见实性肿物,内常可见丰富血流。超声检查除了判断前列腺肿瘤的性质,鉴别其他类似疾病外,还可用来判断不能进行手术切除的c-kit受体阳性和晚期转移患者口服甲磺酸伊马替尼是否有显著改善,另外还用于临床超声引导下对前列腺病灶进行穿刺活检。超声检查可为前列腺间质瘤诊断及鉴别诊断、手术切除、预后估计等提供丰富信息,故有较大临床应用价值。

(三)CT

平扫可见前列腺增大,多不规则,轮廓欠光整,前列腺外可见包膜强化,前列腺直肠间隙常欠清晰,直肠可呈明显受压改变;有时可表现为前列腺关系密切的不规则结节,与周围组织分界亦不清。低度恶性者表现为较均匀的软组织肿块,形态规则,多呈圆形或类圆形,边界清楚,中心坏死少见。少数恶性间质瘤,形态不规则,多呈分叶状,密度不均匀,中心坏死、出血及囊变较多,边缘模糊,与邻近脏器分界不清。增强扫描低度恶性者实质均匀强化,高度恶性者不均一中度至明显强化。据报道,间质瘤典型的强化方式:动脉期肿瘤实质均匀或不均匀中度至明显强化,静脉期呈持续性强化,肿瘤实质密度多较动脉期高,动脉期瘤体内和瘤旁多出现成簇状或线状排列的小血管影,伴或不伴周围组织、器官侵犯和转移。对邻近组织、结构的影响,主要表现为推压。恶性度高的前列腺间质瘤亦可出现对周围组织的侵犯。膀胱和精囊腺是极易受侵犯的器官,当肿瘤巨大时可推压直肠前壁,也从而出现临床系列不典型症状。

(四)MRI

与CT相比,MRI检查能从不同体位更好地观察肿瘤的大小、形态、信号和结构变化,以及对邻近结构的侵犯情况,可作为前列腺疾病检查的首选影像方法。T1WI和T2WI肿块呈常呈等信号。受肿瘤的恶性程度及生长速度的影响,少数肿块内可见不均匀的混杂信号,可能与囊变及坏死或出血有关。增强扫描多呈不均匀明显强化。部分可见与邻近结构,如精囊、膀胱底部、直肠、盆壁及盆底肌肉分界不清。

(五)MRS

正常前列腺组织内含有高浓度的枸橼酸盐(Cit),为腺体组织产生和分泌;还含有胆碱(Cho)及其化合物与肌酸(Cre),其中前者与细胞膜的合成与降解有关,在评价肿瘤细胞代谢的化合物中起首要的作用,而后者参与能量代谢。正常前列腺组织MRS表现为Cit峰最高,Cho峰次之,Cre峰较小。前列腺间质瘤来源于间质组织,其腺体组织产生和分泌及浓缩和储存Cit的能力无变化,Cit峰高度也无变化,与前列腺癌的MRS的Cit峰值明显下降和(Cho+Cre)/Cit比值升高不同。

(六)膀胱尿道造影

可无异常表现。也可表现为膀胱移位,膀胱颈部有巨大缺损阴影和尿道移位,或部分可见肾功能改变。

(七)膀胱镜

部分病例可见增大的前列腺压迫膀胱,同时伴有后尿道的移位、变形。

三、鉴别诊断

1.前列腺癌

前列腺肉瘤单纯凭CT征象鉴别较为困难,应结合临床综合考虑,前列腺癌好发于老年人,病程较长,早期可无症状,晚期出现与前列腺增生类似的下尿道症状,血清酸性磷酸酶常升高,肛检可触及大小不一,坚硬且界限不清的结节,且前列腺肿块质硬,血PSA升高,如前列腺癌有骨转移,常为成骨性破坏。前列腺癌病灶多发生在外周带,呈局灶性,腺体结构多可辨认,往往较早形成的前列腺包膜侵犯、精囊腺受累、神经血管束转移等,而前列腺体积增大不明显。前列腺间质瘤表现多样,部分病例可见实性肿块影,部分可仅表现为前列腺的不规则增大;前列腺间质瘤实验室检查血碱性磷酸酶、酸性磷酸酶及PSA均正常,可与前列腺癌鉴别,故应结合临床资料作出综合诊断。

2.前列腺脓肿

前列腺脓肿由细菌感染引起,致病菌近年来主要是大肠埃希菌、金葡菌、链球菌。临床表现主要有发热、尿频、尿痛、排尿困难、急性尿潴留、会阴坠胀疼痛不适、血尿、尿道流脓、背痛等,有的伴有附睾、睾丸炎,前列腺指诊患侧明显肿大,中央沟可消失,表面光滑柔软有波动感,触痛较明显。CT可发现脓腔,特别是其中有空气影则更典型,临床上脓肿常有剧烈压痛和全身发热,肛检可触及前列腺肿块有波动感。前列腺穿刺抽吸出脓液可确诊前列腺脓肿的存在,如果穿刺无脓液,取组织做病理即可确诊。

3.前列腺增生

虽然前列腺体积增大明显,但在T2WI以中央带增大为主,外周带受挤压变薄,内外腺清晰可辨并可见明显的“假包膜”形成。前列腺间质瘤可出现下尿路梗阻症状,因此在老年人,易误诊为前列腺增生而延误治疗,故对诊断前列腺增生的老年病人,药物治疗无效且症状加重,肛检前列腺增大持续,PSA的测定值多在正常范围,应考虑本病的可能性。

4.前列腺其他间叶组织肿瘤

间叶肿瘤的鉴别诊断仍然是现今诊断中的难题。临床表现并不特异,血清PSA水平可正常也可有升高,影像学检查对前列腺间叶性肿瘤的诊断比较有意义,可以了解病变局部侵犯及远处转移情况,但对于间叶肿瘤之间的鉴别较困难。间叶肿瘤鉴别诊断的最重要手段仍然是形态学特点,因此在诊断中需要抓住形态学特征。免疫组化染色在前列腺间叶肿瘤的鉴别诊断中发挥着关键的作用。但是前列腺间叶肿瘤穿刺活检的标本过小,或经尿道前列腺切除术所获得的标本有烧灼后的人工现象,均能够影响诊断。

【病例介绍】

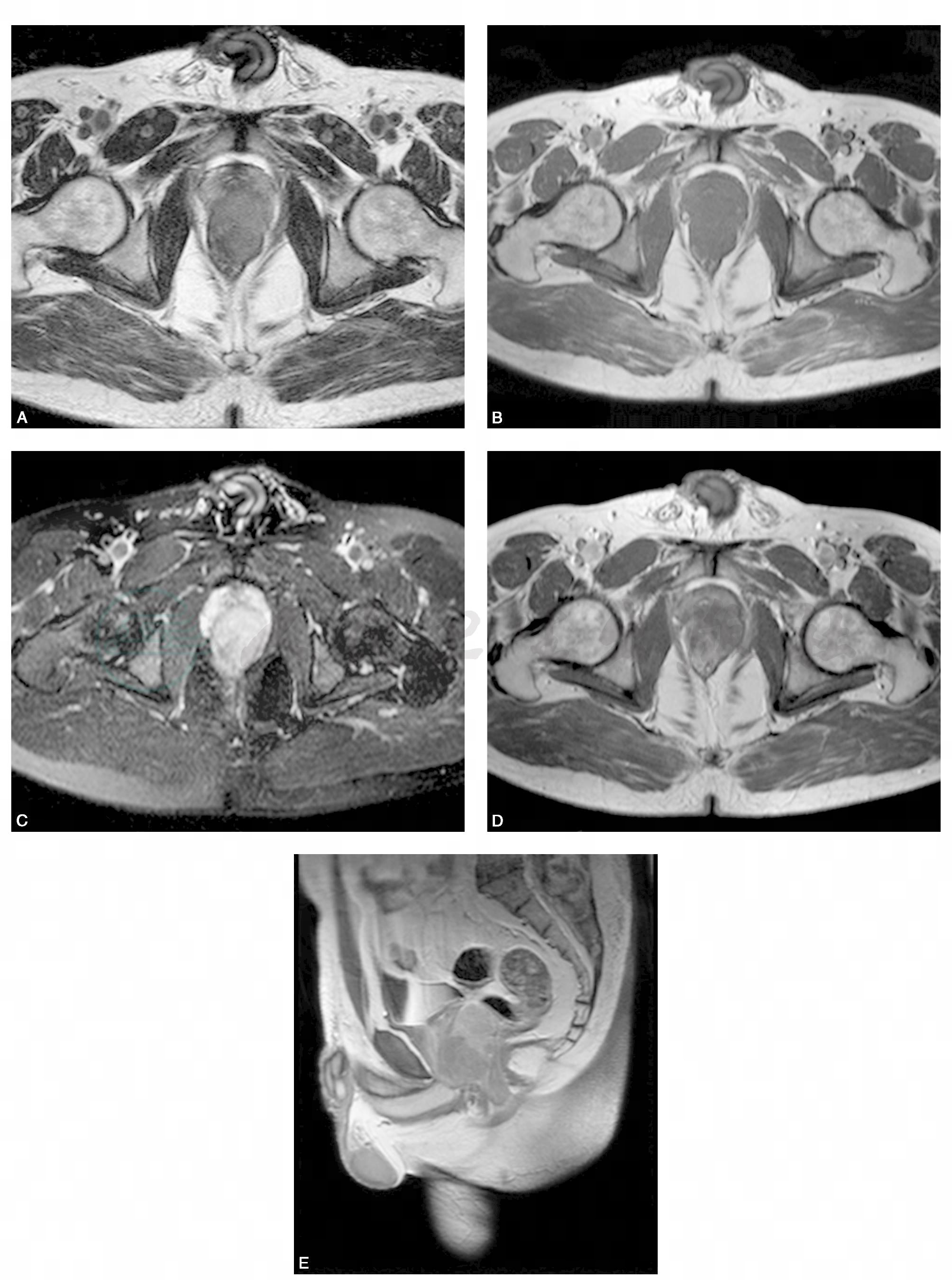

患者男,45岁,体检发现前列腺肿物10天。彩超提示前列腺实性肿物(图1)。

图1 前列腺MR扫描示图A(T2WI横断)、图B(T1WI横断)及图C(T2WI脂肪抑制)上前列腺后部略混杂信号,增强图像D(T1WI增强横断)及图E(T1WI增强矢状)示病灶不均匀明显强化,与直肠关系紧密

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5

【诊断】

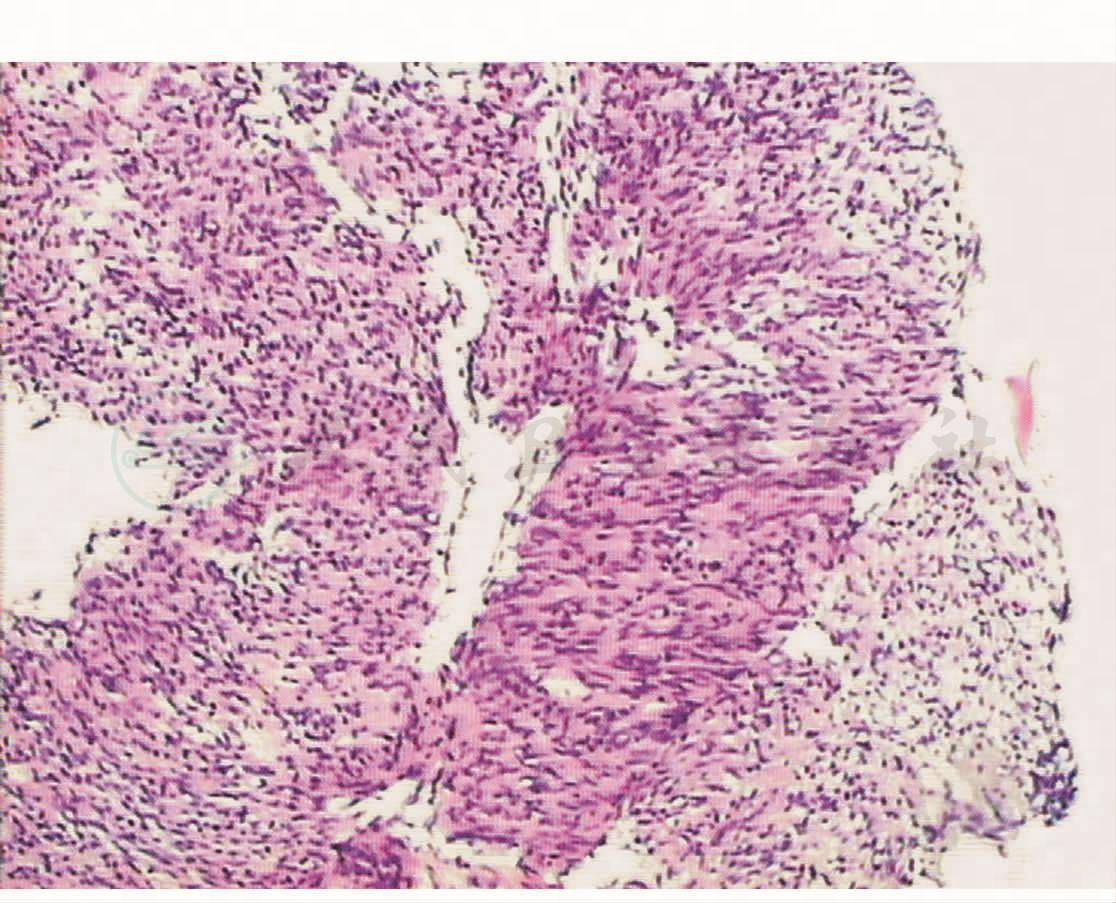

前列腺间质瘤(图2)

图2 病理(×400)显示瘤细胞梭形、编织状排列,见平滑肌及纤维组织。免疫组化: CD117(+),CD34(+)。病理诊断为胃肠道型间质瘤

引自:主编:.疑难病例影像诊断评述.第1版.ISBN:978-7-117-16817-5