男性,73岁,因“反复心悸、气短2年,再发1个月,加重5天”收入心内科。

现病史 患者2年前于劳累后出现心悸、气短,伴全身乏力,持续约5分钟,伴头晕、全身大汗,无恶心、呕吐,无咳嗽、咳痰、咯血,无胸痛、放射痛,自服“速效救心丸”数粒后可缓解。就诊于我院,行冠状动脉造影,示右冠状动脉狭窄30%,回旋支(11~13段)狭窄30%,远血流端TIMI 3级。诊断为“冠心病,缺血性心肌病”,给予扩张血管、利尿、营养心肌等治疗。1个月前,患者上述症状反复发作,程度、频率、持续时间较前加重。5天前出现端坐呼吸、面色苍白、大汗淋漓,伴恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,夜间不能平卧,遂到当地医院就诊,具体治疗不详。1天前症状再发,心电图示Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高0.2~0.3mV,怀疑急性心肌梗死,建议转入上级医院治疗,我院门诊以“冠心病、急性下壁心肌梗死”收入我科。

既往史 高血压病史6年,血压最高达150/100mmHg,血压控制良好。否认糖尿病病史。

体格检查 体温36.6℃,脉搏60次/分,呼吸18次/分,血压89/55mmHg。发育正常,营养良好。正常面容,神志清,查体合作。双肺呼吸音清晰,未闻及干、湿啰音及胸膜摩擦音。心前区无隆起,心尖搏动位于左侧第5肋间锁骨中线外0.5cm。未触及细震颤,心界叩诊向左下扩大,心率60次/分,律不齐,二尖瓣区可闻及收缩期杂音,无心包摩擦音。腹部柔软,无压痛、反跳痛,肝、脾肋下未触及,Murphy征阴性,肾脏无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音未见异常。双下肢无水肿。

辅助检查 心电图:窦性心律,偶发室性期前收缩(室早),电轴不偏,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联病理性Q波,ST段抬高0.2~0.3mV,一度房室传导阻滞。心脏三位X线片:心影普遍增大,主动脉结突出、钙化,两肺未见活动性病变,左膈顶胸膜粘连。颈部血管超声:双侧颈总动脉多发粥样斑块形成。放射性核素心肌显像(ECT):心肌显影清晰,左心室扩大,放射性核素分布不均匀,下后壁、后侧壁可见大范围局限性核素稀疏缺损区,前侧壁核素分布稀疏。头颅CT:多发腔隙性脑梗死,脑白质脱髓鞘。

初步诊断 ①冠状动脉粥样硬化性心脏病,急性冠状动脉综合征?陈旧性下壁心肌梗死?缺血性心肌病;心律失常,偶发室性期前收缩,一度房室传导阻滞;心功能Ⅳ级,客观评定D。②高血压病(2级,极高危)。

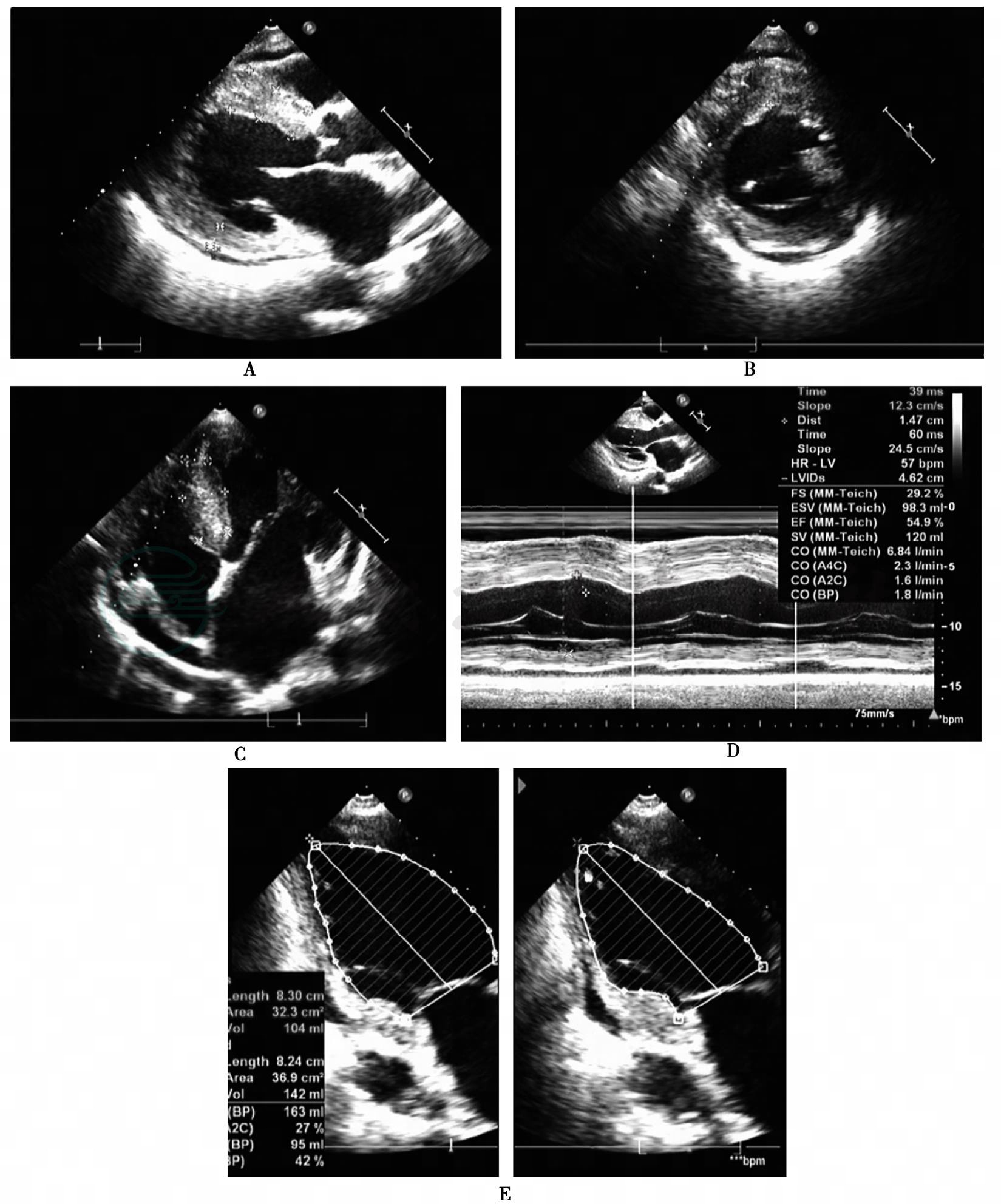

入院常规行超声心动图:左心室壁节段性室壁变薄、运动减低 (下壁中段至心尖段,后壁基底段至中段),符合急性下后壁心肌梗死超声改变;整个左心室壁明显非均匀性增厚、回声增强,最厚处位于前室间隔中下段厚度约25mm,前室间隔中段厚度19mm、基底段厚度18mm,后间隔中段厚度24mm、基底段厚度17mm、心尖段厚度13mm,增厚室壁回声粗糙,呈斑点样改变,心肌纹理排列紊乱,运动幅度正常;双心房、左心室增大伴少量主动脉瓣反流;左心室整体收缩功能轻度减低,左心室顺应功能减低,右心室舒张功能减低;心包积液(少量),下腔静脉增宽、压力增高,心动过缓,符合非梗阻性肥厚型心肌病(双心室受累)超声改变(图1)。

上级医生查房后认为:患者为老年男性,以胸闷就诊,体格检查示心界向左下扩大、二尖瓣区可闻及收缩期杂音,心电图示Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高,结合超声心动图阳性发现,目前考虑为非梗阻性肥厚型心肌病。

对于患者入院后晨起发作室性心动过速 (室速),经追问病史发现既往有室速发作,考虑为心肌病所致。但老年患者,心电图呈ST段改变,仍应排除冠状动脉缺血所致,故拟次日行冠状动脉造影联合左心室造影进一步明确心血管病变。冠状动脉造影术中所见:左前降支6~7段狭窄30%;左回旋支13段狭窄30%;右冠状动脉1~2段狭窄30%,3段狭窄40%。左心室造影:左心室扩大,左心室前壁增厚,左心室射血分数35%,左心室心尖部至流出道无压差。

入院后给予抗血小板、扩管、利尿、营养心肌、补液支持等治疗。患者住院期间反复出现胸闷、气短,急查心电图显示室速,给予胺碘酮150mg稀释后静注,约30分钟后恢复为窦性心律,症状缓解。上级医师查房后指示:结合超声心动图、冠状动脉造影、左心室造影结果,患者非梗阻性肥厚型心肌病诊断明确。入院后患者反复出现室速,每次发作均需药物终止,同时存在窦性心动过缓、一度房室传导阻滞,考虑与肥厚型心肌病有关。追问患者曾有晕厥病史,故符合植入型心律转复除颤器 (ICD)适应证,可考虑置入ICD治疗。家属经充分考虑后,同意置入双腔ICD,手术成功,患者症状消失、精神好转。

出院诊断 ①伴高血压的非梗阻性肥厚型心肌病,心律失常、一度房室传导阻滞、持续性室速,心功能Ⅱ级,客观评定D。②冠状动脉粥样硬化性心脏病,陈旧性下后壁心肌梗死,缺血性心肌病。③高血压病 (2级,极高危)。④颈动脉粥样硬化。⑤腔隙性脑梗死。

图3-1 入院超声心动图

A:整个前室间隔、左心室后壁增厚 (最厚处达2.5cm),心肌回声增强;B:左心室下壁变薄,余左心室壁基底段均明显增厚;C:后间隔明显向两侧增厚 (最厚处达2.4cm),心肌回声增强;D:左心室后壁运动幅度明显减低,增厚率明显减低;E:双平面Simpson法显示左心室整体收缩功能轻度减低,左心室下壁中段至部分心尖段室壁变薄、三层结构消失,僵硬不动,室壁增厚率消失