病例 (1)

女性,27岁。主因“活动后胸痛、气促6个月伴黑蒙1次”于2014年3月入院。

现病史 患者6个月前无明显诱因出现活动后胸痛,伴气促,发作黑蒙1次,于我院门诊行超声心动图检查提示“梗阻性肥厚型心肌病,左心室流出道压差97mmHg”。遂口服琥珀酸美托洛尔每次47.5mg,每日两次治疗,6个月后症状无明显缓解,为进一步诊治收入院。

既往史 否认高血压、冠心病、糖尿病病史。

家族史 否认家族遗传病史。

体格检查 体温37.1℃,脉搏65次/分,呼吸15次/分,血压125/75mmHg。神志清楚,精神可。无颈静脉怒张。双肺呼吸音清晰,未闻及干、湿啰音。心界无扩大,心率65次/分,律齐,胸骨左缘第4~5肋间可闻及3/6级收缩期杂音,瓦氏(Valsalva)动作后杂音强度增加。腹软,无压痛,肝、脾肋下未及。双下肢无水肿。

辅助检查 心电图:Ⅱ、Ⅲ、aVF、V4~V6导联可见异常Q波。

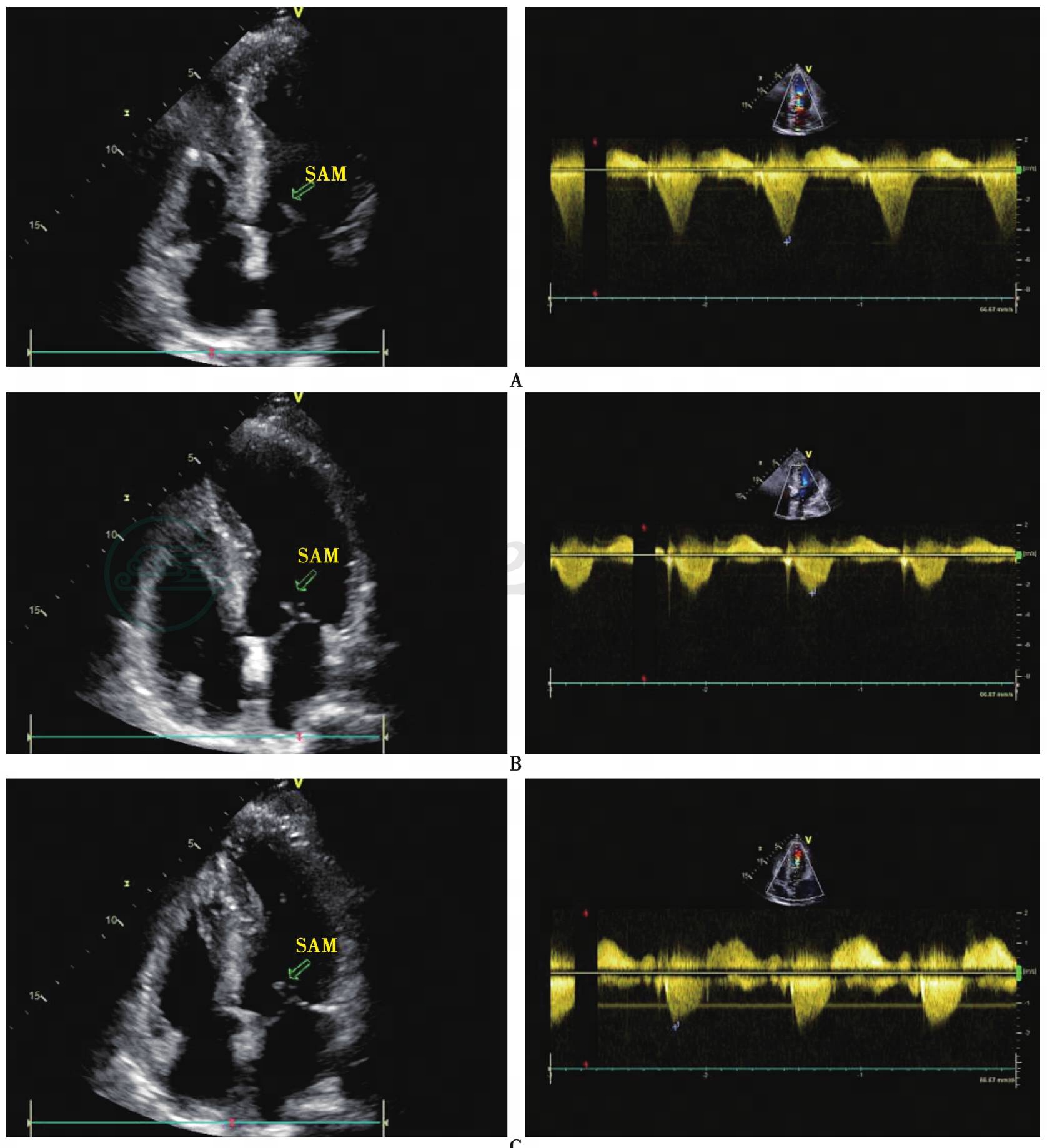

超声心动图:左心房增大,左心室壁增厚,累及室间隔以及下侧壁之外的左心室游离壁,前间隔基底段最厚达22~24mm;二尖瓣前叶收缩期前移(SAM)征阳性,左心室流出道狭小,连续多普勒显示左心室流出道压差94mmHg(图1);彩色血流显像显示轻度二尖瓣反流,二尖瓣血流频谱显示A峰<E峰、减速 (DT)时间155ms,组织多普勒显示A’<E’、S’0.11m/s;结论:梗阻性肥厚型心肌病,伴轻度二尖瓣反流。

图1 室间隔基底段化学消融术前 (A)、消融术后即刻 (B)及术后6个月 (C)的超声心动图结果

左列为心尖四腔心切面,分别示二尖瓣在消融术前、术后即刻及6个月时SAM的表现。右列为对应阶段,连续多普勒测定左室流出道压差。术前为94mmHg,术后即刻降至26mmHg,6个月时压差为13mmHg

心脏磁共振(CMR):梗阻性肥厚型心肌病,累及室间隔和下侧壁之外的左心室游离壁,左心室流出道可见高速湍流(图2),轻至中度二尖瓣反流,心肌内未见瘢痕形成。

主要诊断 梗阻性肥厚型心肌病。

手术治疗 经药物治疗后,患者临床症状无改善,随访连续多普勒超声心动图提示左心室流出道压差无明显降低,仍高达97mmHg。入院后第4天,行经皮室间隔化学消融术(percutaneous transluminal septal myocardial ablation,PTSMA)。术中冠状动脉造影未见明显冠状动脉狭窄,从左心室至主动脉连续压力监测显示左心室流出道压差90~100mmHg。在导引钢丝引导下,将1.5mm OTW球囊送入冠状动脉左前降支第一间隔支近端,待球囊充盈后向间隔支内注入经稀释的心肌声学造影剂——六氟化硫微泡(声诺维)2ml,行心肌声学造影(myocardial contrast echocardiography,MCE)。MCE可见室间隔基底段显影,其他部位不显影(图3),提示第一间隔支为化学消融理想的靶血管。经股静脉送入临时起搏导管至右心室心尖部后,于第一间隔支内注入无水乙醇1.5ml。注入即刻心电监护显示新出现完全性右束支传导阻滞(CRBBB),压力监测及超声心动图提示左心室流出道压差降至15~20mmHg,SAM征明显改善,二尖瓣反流减至轻微。此时患者除感轻微胸痛外,无不适主诉。

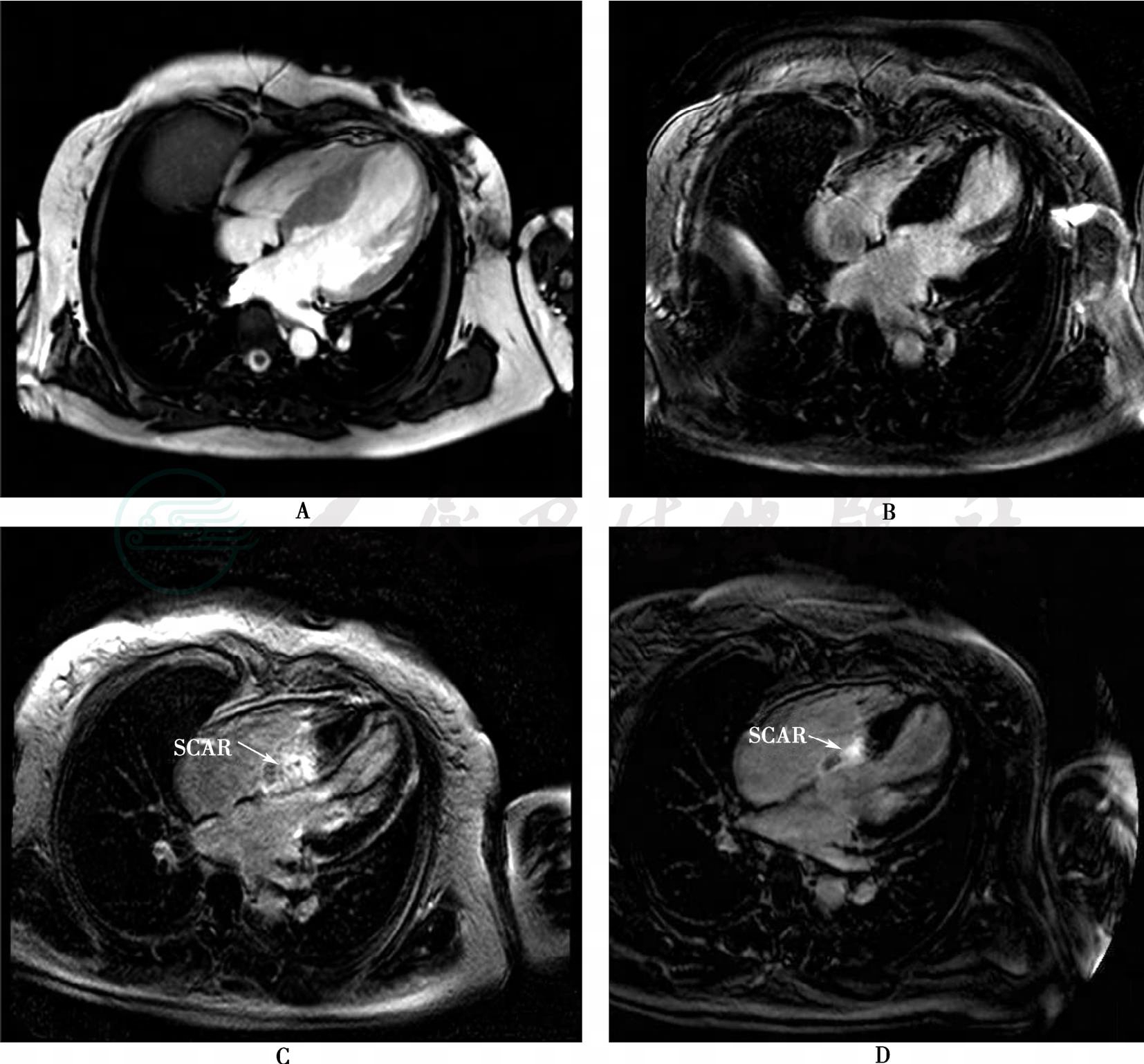

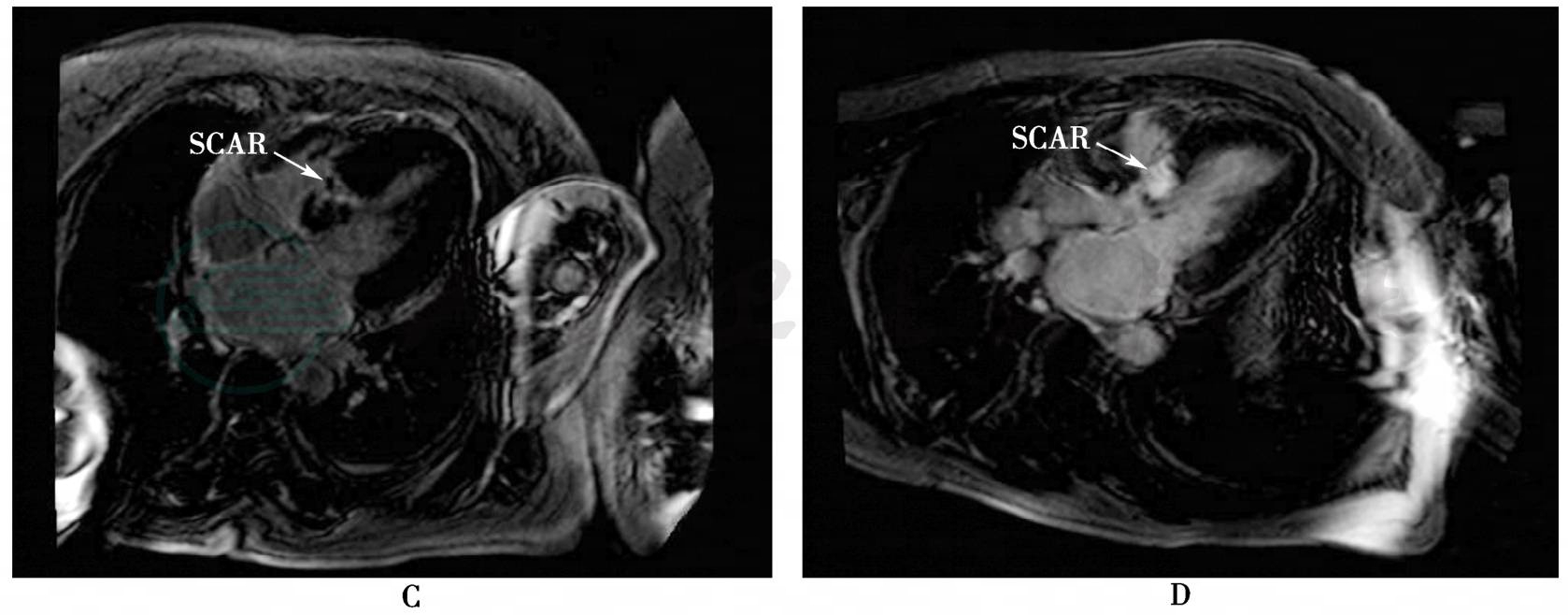

图2 室间隔基底段化学消融术前、术后第5天及术后6个月的CMR表现

A:术前CMR示室间隔基底段明显增厚;B:钆增强延时显像心肌内未见瘢痕形成;C:术后第5天见室间隔基底段局部水肿和坏死 (箭头);D:术后6个月见室间隔基底段瘢痕形成

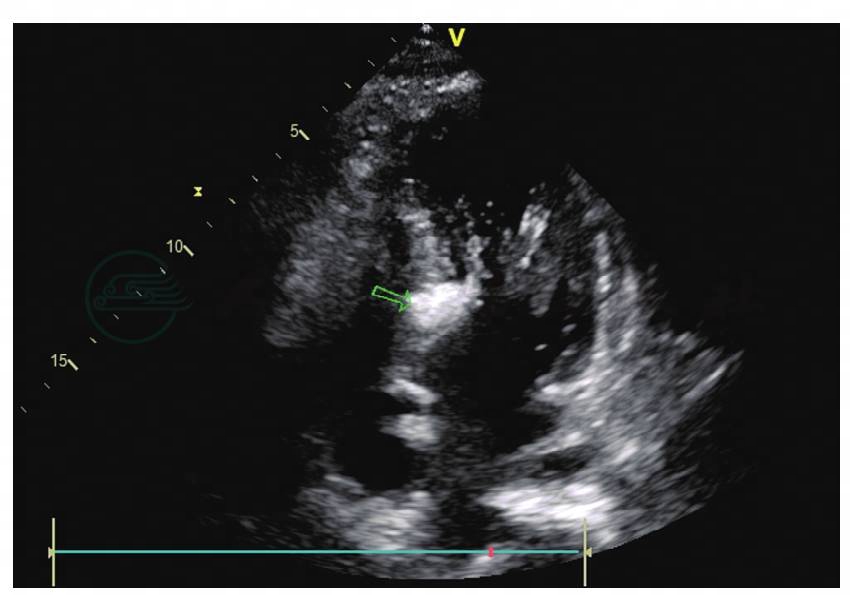

图3 室间隔基底段化学消融术中心肌声学造影

心尖四腔心切面示经第一间隔支内注入声学造影剂后,室间隔基底段显影(箭头),而其他部位未见显影,提示第一间隔支可以作为消融靶血管

术后监测 术后连续心电图监护,除CRBBB外,未见其他心律失常。术后第3天,拔除临时起搏导线。术后第5天,复查超声心动图:室间隔基底段变薄,连续多普勒显示左心室流出道压差20~30mmHg,SAM征明显改善,二尖瓣反流近乎消失;心脏磁共振:室间隔基底段水肿。术后第六天,患者出院。

院外随访 出院后,患者继续口服酒石酸美托洛尔每次47.5mg,每日两次治疗,症状明显改善。出院6个月,复查心电图:CRBBB;超声心动图:室间隔基底段变薄(13~15mm),左心室流出道压差30mmHg,轻微二尖瓣反流;心脏磁共振:室间隔基底段室壁变薄,局部瘢痕形成。

病例(2)

女性,64岁。主因“活动后胸痛、气促6年,经皮冠状动脉支架植入术后4年”于2014年10月收入院。

现病史 患者6年前因反复胸痛,于外院超声心动图诊断为“梗阻性肥厚型心肌病”。冠状动脉造影提示:左主干正常;左前降支近段斑块,第一对角支近段80%狭窄;左回旋支正常;右冠状动脉开口70%狭窄,遂于左冠状动脉第一对角支、右冠状动脉分别植入2.5mm×13mm和3.5mm×33mm支架各一枚,术后患者症状无明显改善。1年前复查冠状动脉造影提示未见明显支架内狭窄、左心室流出道压差70mmHg,故行第一对角支化学消融,消融即刻左心室流出道压差由70mmHg降至25mmHg。出院后,患者持续口服酒石酸美托洛尔每次25mg,每日3次治疗。术后患者仍反复出现活动后胸痛,再次于当地医院行超声心动图发现左心室流出道压差95mmHg,为进一步诊治收入院。

既往史 否认高血压、糖尿病病史。

家族史 否认家族遗传病史。

体格检查 体温37.1℃,脉搏70次/分,呼吸13次/分,血压130/70mmHg。神志清楚,精神可。无颈静脉曲张。双肺呼吸音清晰,未闻及干、湿啰音。心界无扩大,心率70次/分,律齐,胸骨左缘第4、5肋间可及3/6级收缩期杂音,瓦氏动作后杂音强度增加。腹软,无压痛,肝、脾肋下未触及。双下肢无水肿。

辅助检查 心电图:左心室肥厚伴劳损。

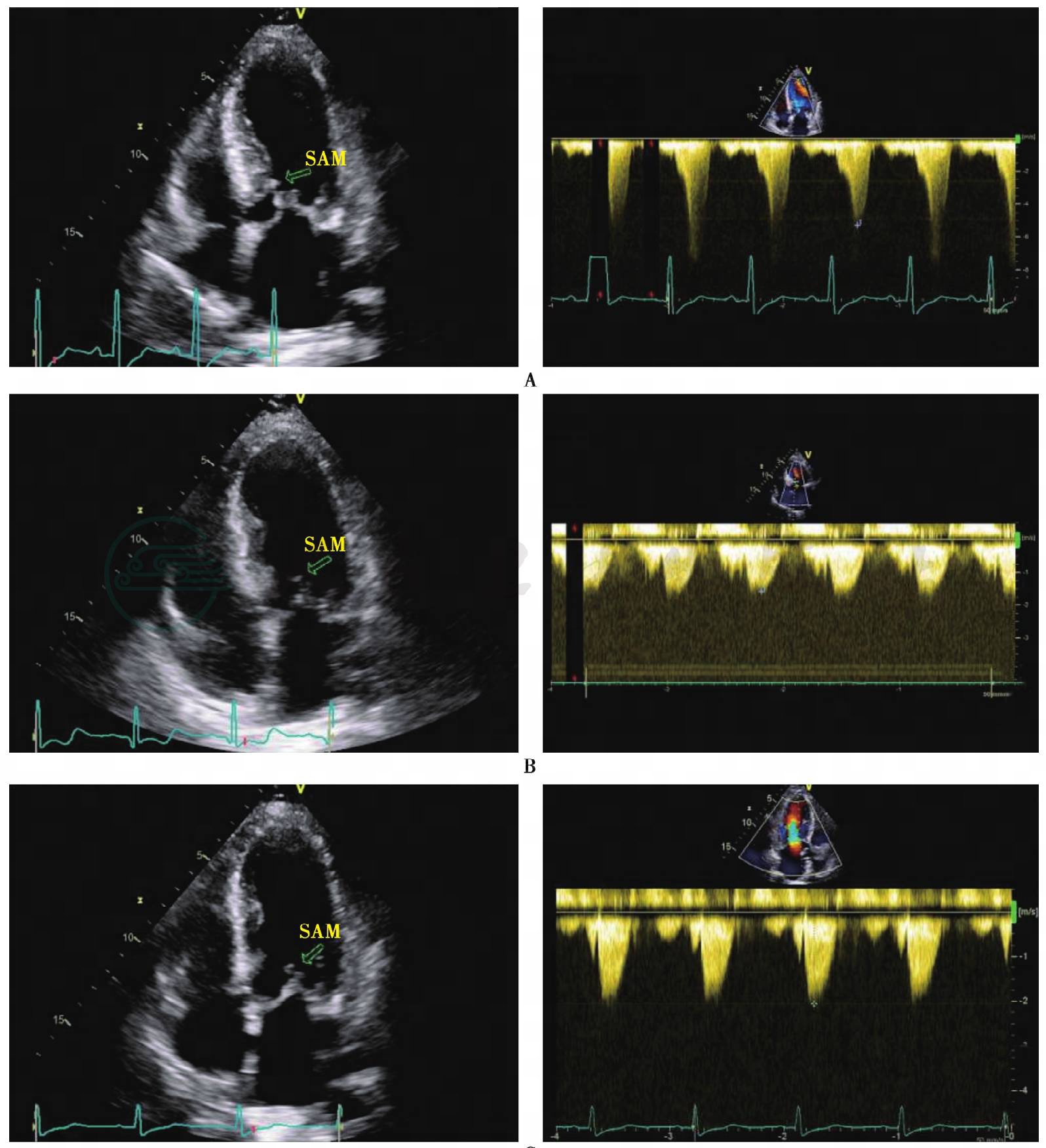

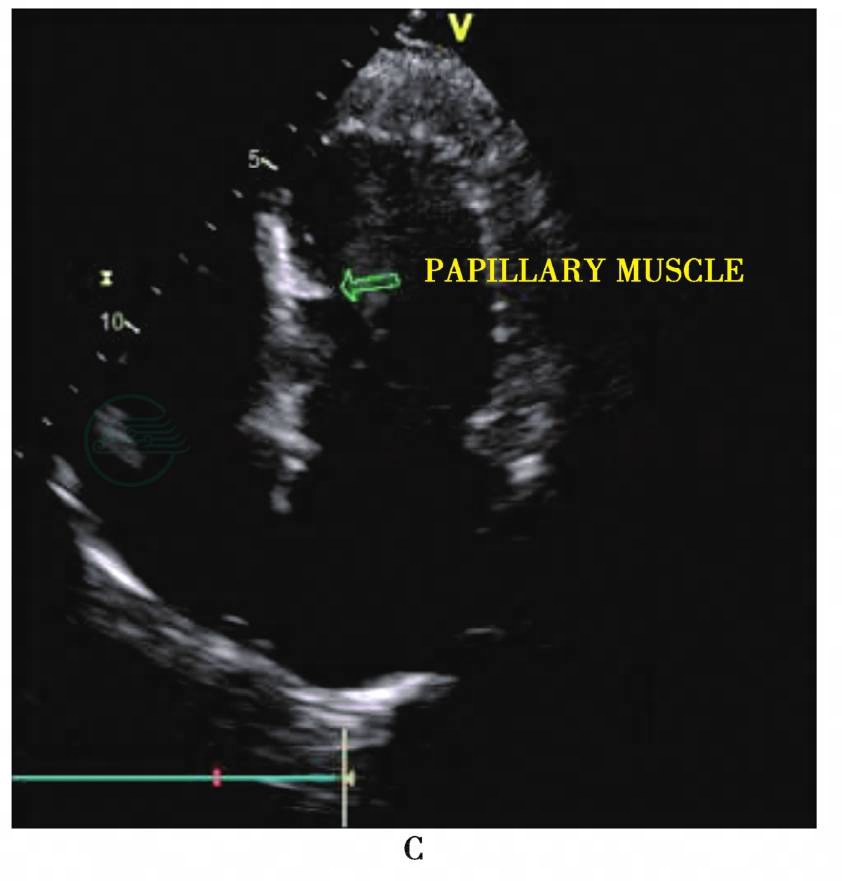

超声心动图:左心房增大,左心室壁增厚,室间隔基底段最厚达18mm;左心室流出道变窄,SAM征阳性,彩色血流显像示中度二尖瓣反流(图4);连续多普勒提示左心室流出道压差90~95mmHg;二尖瓣血流频谱显示A峰>E峰、DT时间180ms,组织多普勒显示A’>E’,S’0.07m/s;结论:梗阻性肥厚型心肌病,中度二尖瓣反流,左心室弛张功能减退。

图4 室间隔基底段化学消融术前 (A)、术后即刻 (B)及术后1个月 (C)的超声心动图结果

左列为心尖四腔心切面,分别示二尖瓣在消融术前、术后即刻及1个月时SAM的表现;右列为对应阶段,连续多普勒测定左室流出道压差。术前为112mmHg,术后即刻降至10mmHg,术后1个月压差为17mmHg

心脏磁共振:左心房增大,室间隔基底段肥厚,左心室流出道可见高速湍流,中度二尖瓣反流,心肌内未见局部瘢痕形成;提示梗阻性肥厚型心肌病伴中度二尖瓣反流。

主要诊断 梗阻性肥厚型心肌病。

手术治疗 患者于入院后第3天,行经皮室间隔化学消融术。术中冠状动脉造影提示:左主干正常;前降支近段斑块,第一对角支原植入支架通畅,第一间隔支消失,第二、三间隔支正常(图5);回旋支正常;右冠状动脉原植入支架通畅。从左心室至主动脉连续压力监测提示,左心室流出道压差90~97mmHg。以2.0mm OTW球囊送入第二间隔支近端,待球囊充盈后向间隔支内注入心肌声学造影剂六氟化硫微泡2ml,可见室间隔基底段显影,右心室调节束支配的心肌局限性显影 (图6)。同样方法行第三间隔支声学造影可见二尖瓣乳头肌显影。经股静脉送入临时起搏导管至右心室心尖部后,于第二间隔支内注入无水乙醇1.5ml。注入即刻心电监测提示交界性逸搏心律伴心室起搏心律,压力监测及超声心动图提示左心室流出道压差降至20mmHg,SAM征明显改善、二尖瓣反流几乎消失。化学消融过程中患者出现胸痛,经吗啡处理后症状缓解。

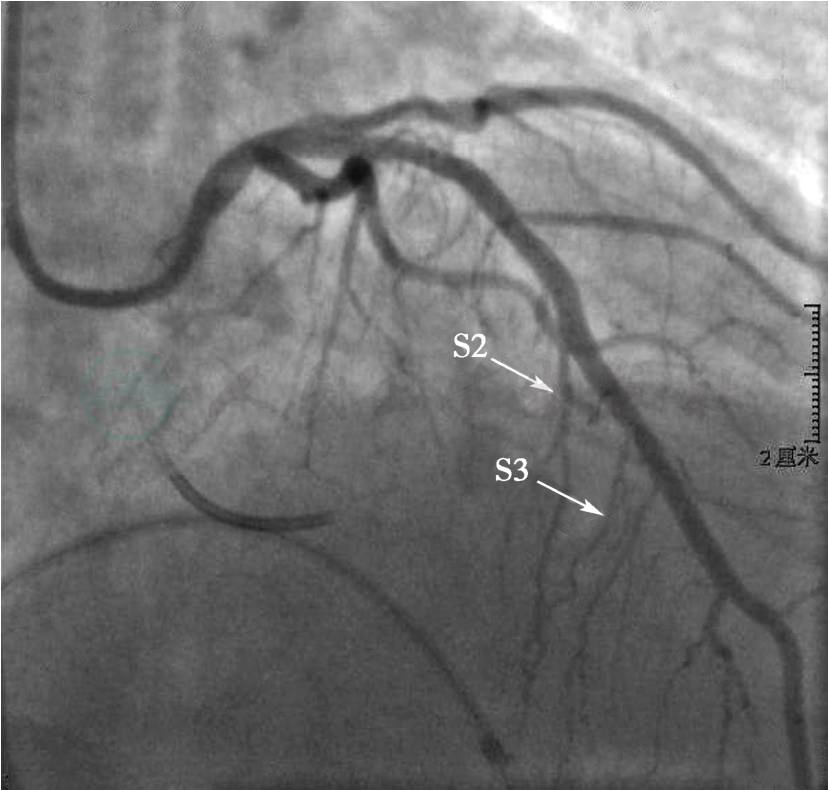

图5 右前斜33°加头位冠状动脉造影

第一间隔支消失,第二间隔支 (S2)和第三间隔支 (S3)正常

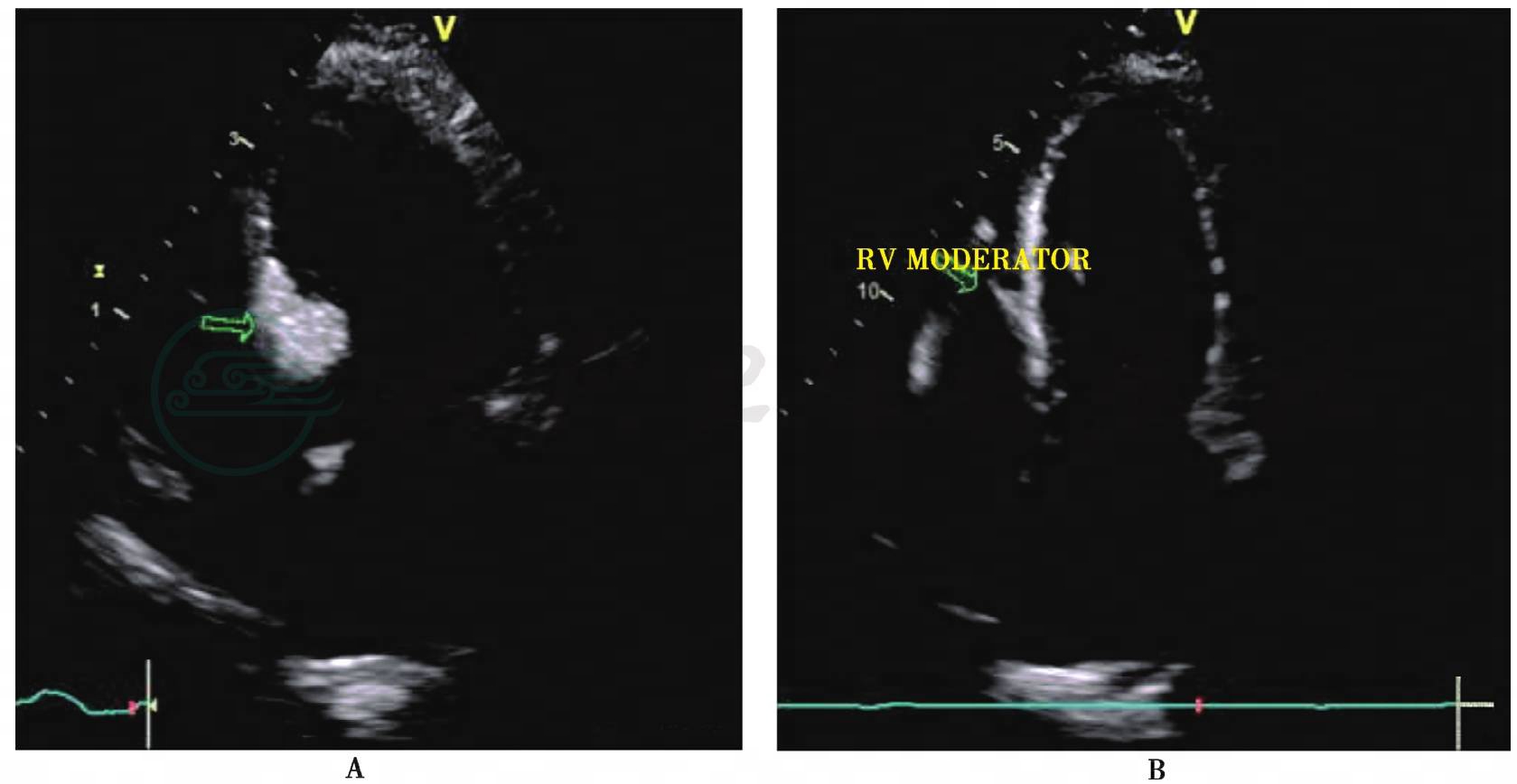

图6 室间隔基底段化学消融术中心肌声学造影

心尖四腔心切面示经第二间隔支注入声学造影剂后,室间隔基底段显影(图A箭头),随即部分右室调节束显影 (图B箭头)。经第三间隔支内注入造影剂后,乳头肌显影 (图C箭头)。RV moderator=右心室调节束;papillary muscle=乳头肌

术后监测 术后连续心电监护未见心律失常。心电图提示V3R、V4R导联呈一过性ST段抬高。术后第3天,患者突发胸闷伴血压降低,超声心动图提示中等量心包积液。心包穿刺抽出不凝血性液体200ml,患者血压恢复正常、症状消失,并拔除临时起搏导线。术后第六天,复查超声心动图:连续多普勒提示左心室流出道压差降至15~20mmHg,二尖瓣反流、SAM征几乎消失,未见明显心包积液;心脏磁共振提示室间隔基底段明显水肿(图7)。术后第8天,患者出院。

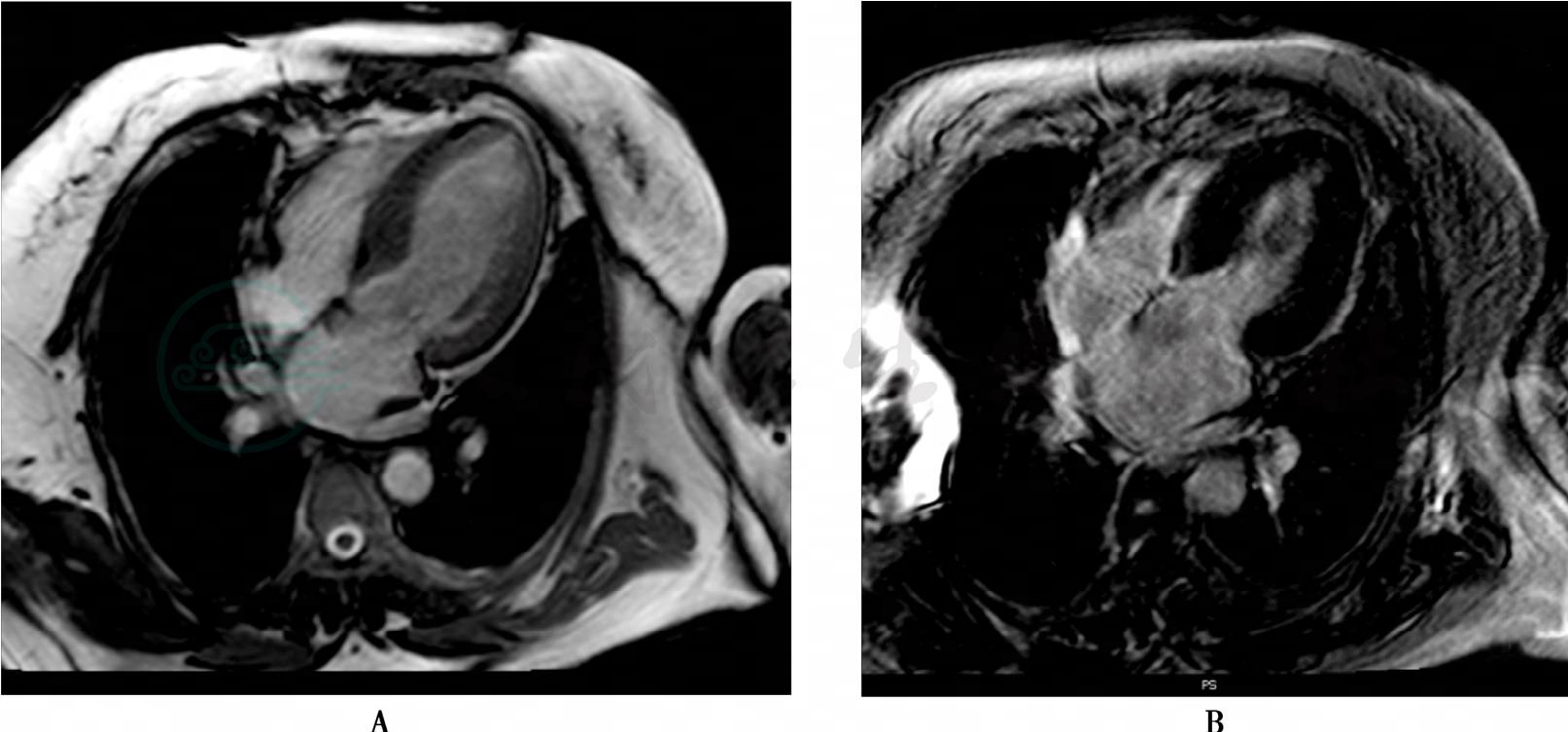

图7 室间隔基底段化学消融术前、术后第6天及术后1个月CMR显像结果

A:术前CMR,室间隔基底段明显增厚;B:钆增强延时显像示术前未见心肌瘢痕形成;C:术后第6天见室间隔基底段坏死、瘢痕形成 (箭头),与术中心肌声学造影分布部位一致;D:术后1个月见室间隔基底段瘢痕形成 (箭头)

院外随访 出院后,患者继续口服酒石酸美托洛尔每次47.5mg,每日一次治疗,症状改善。1个月后,复查心电图:左心室肥厚劳损;超声心动图:室间隔基底段变薄 (约15mm),连续多普勒提示左心室流出道压差27mmHg,未见明显二尖瓣反流;心脏磁共振:室间隔基底段室壁变薄,局部瘢痕形成。