患者,女性,33岁,四川省岳池县人。

病史

主诉

突发头痛伴视物模糊1天,全身性抽搐2次。

现病史

患者于妊娠43周(2009年12月21日)无明显诱因出现双侧颞部疼痛,未予重视,2009年12月22日早晨7点左右出现视物模糊、视力下降,于当地诊所就诊,未予处理,症状加重,遂就诊于我院眼科,医生建议转诊脑外科,行头颅CT平扫发现“左侧顶叶片状低密度影”,结论:双侧枕叶、左顶叶低密度影,考虑脑梗死,建议进一步行头颅MRI检查。当日下午6点突发不省人事,双眼上翻,四肢抽搐,伴呕吐胃内容物,约持续2分钟后神志转清。6点半再次出现类似抽搐发作,诉头痛,伴有头晕、呕吐、视物模糊,与体位无关,无畏寒、高热,无胸闷、气喘,无大小便失禁等不适,予补液、降颅压等处理。考虑患者已孕43周,遂转我科行内科治疗,门诊拟“脑静脉血栓形成?”于2009年12月22日收入我科。自发病以来,患者精神差,饮食一般,睡眠欠佳,大、小便正常,体重无明显改变。

既往史

既往体健,否认“高血压,糖尿病”等慢性病史,否认“肝炎”“结核”等传染病病史;无重大外伤史及输血史;预防接种史不详。

过敏史

否认药物及食物过敏史。

个人史

出生并生长于原籍,无到过疫区及疫水接触史,无放射性物质接触史;无烟酒等不良嗜好;无性病冶游史。

月经史

初潮14岁,周期(4~5)/(28~30)天,LMP:2009-2-27,无痛经史,无异常白带史。

婚育史

已婚,育2女,2-0-0-2。丈夫及女儿均健康。

家族史

否认家族特殊遗传病史及类似疾病史。

体格检查

一般情况

体温:36.8℃,脉搏:91次/分,呼吸:19次/分,血压:166/108 mmHg,发育正常,营养中等,头颅五官无畸形,心肺腹检查无异常,脊柱、四肢无畸形,神智清楚,自主体位,查体合作。

专科情况

精神智能状态

意识清晰,精神较差,表情痛苦、疲乏,言语清楚,对答切题,定向力、计算力、记忆力、理解力、判断力正常,自知力存在,反应灵敏。

脑神经

嗅觉正常。双眼视力严重减退,无光感,双眼底视乳头水肿,边缘模糊,A∶V=1∶3,静脉充盈,视网膜未见出血、渗出。眼球无凹陷或突出,眼裂对称,无上睑下垂,眼球各方向运动正常,双侧瞳孔等大等圆,直径3.0mm,直接、间接对光反射存在。面部感觉对称存在,颞肌、咬肌无萎缩,咬牙有力,张口下颌无偏歪,角膜反射存在,下颌反射未引出。双侧额纹对称存在,双侧鼻唇沟对称无变浅,双眼闭合可,口角无歪斜,鼓腮无漏气,口角无流涎,吹哨、露齿动作无异常。听力粗测及音叉试验正常,无眩晕、耳鸣。双侧软腭上提有力,悬雍垂右偏,无声音嘶哑及吞咽困难,无饮水呛咳,咽反射正常。胸锁乳突肌、斜方肌无萎缩,转头、耸肩对称有力。伸舌居中,无舌肌萎缩及舌肌震颤。

运动系统

全身肌肉无萎缩或假性肥大;四肢肌张力正常;四肢肌力5级,指鼻试验、快速轮替试验、跟膝胫试验均正常;无肌束颤动、抽搐、阵挛、手足徐动、舞蹈样动作等不自主运动。

感觉系统

双侧痛温觉、触觉对称存在;双侧运动觉、位置觉、振动觉、实体觉、两点辨别觉、图形觉对称存在。

反射

双侧腹壁反射存在,肛门反射存在;肱二、三头肌反射(+),桡骨骨膜反射(+),跟腱、膝腱反射(+)。

病理反射

未引出。

脑膜刺激征

未引出。

自主神经系统

皮肤、毛发、指(趾)甲营养正常,泌汗及大小便功能正常,皮肤划痕反应无异常。

辅助检查

实验室检查

血常规

(2009-12-22)白细胞计数12.17×109/L,粒细胞百分比87.64%,粒细胞计数10.67×109/L,淋巴细胞百分比8.84%,淋巴细胞计数1.07×109/L,红细胞计数3.84×1012/L,血红蛋白浓度103.0g/L,红细胞压积33.1%,红细胞平均血红蛋白量26.8pg,红细胞平均血红蛋白浓度311.0g/L,红细胞分布宽度15.6%,血小板计数178×109/L,血小板平均体积11.8fl。

血生化

(2009-12-22)白蛋白33g/L,丙氨酸转氨酶67U/L,碱性磷酸酶266U/L,钙1.90mmol/L,二氧化碳18.0mmol/L。

尿常规

(2009-12-22)尿蛋白(+++),尿隐血(+),镜检红细胞20.0个/HP。

出凝血功能

(2009-12-22)PT-INR 1.45s(参考值0.77~1.29s),活化部分凝血活酶时间>240s(参考值23.50~38.70s),凝血酶时间>120s(参考值<16.0s),D-二聚体0.28mg/L(参考值0.064~0.246mg/L);标本说明:抽血前使用过肝素。

影像学检查

彩超

(2009-12-24)晚孕,单胎、存活、头位,胎盘前壁Ⅲ级,羊水指数约9.41cm,胎儿双顶径约8.66cm,股骨径约7.21cm。

头颅CT

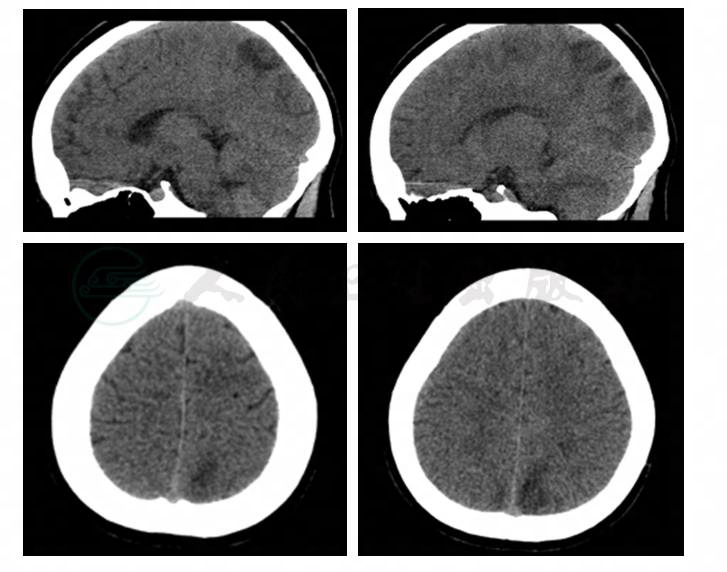

(2009-12-22)见图1。

图1 头颅CT

双侧大脑半球对称,左侧顶叶可见片状低密度影,大小约2.2cm×1.4cm,双侧枕叶也可见片状低密度区,脑室、脑池、脑沟均未见异常,中线结构居中,小脑及脑干未见明显异常

结论:双侧枕叶、左顶叶低密度影,考虑脑梗死。

入院诊断

定位:双侧枕叶,左侧顶叶。

定性:血管性。

初步诊断:(1)多发性脑梗死?脑静脉血栓形成?

(2)妊娠晚期。

该患者予以甘露醇(mannitol)脱水降颅压,硫酸镁(magnesium sulfate)、丙戊酸钠(valproate sodium)控制癫痫发作,依达拉奉(edaravone)改善脑细胞代谢和清除脑自由基,24小时肝素(low molecular heparin)1.4ml/h静脉泵入抗凝等治疗,2天后情况好转,患者双眼已有光感,头痛减轻,复查出凝血功能(2009-12-23):活化部分凝血活酶时间199.50s(参考值23.50~38.70s),凝血酶时间>120s(参考值<16.0s);(2009-12-24)活化部分凝血活酶时间66s(参考值23.50~38.70s),凝血酶时间59s(参考值<16.0s)。

患者于2009年12月24日下午6点出现下腹部不规律疼痛,阴道少量流血,疑临产可能,特请妇产科医师急会诊,患者产兆明显,转入妇产科待产。2009年12月25日下午4点39分,患者于妇产科经剖宫产顺利助娩一女婴,评10分。术后第1天继续持续静脉泵肝素1.25万单位(1.4ml/h),并监测出、凝血指标。凝血功能(2009-12-26):活化部分凝血活酶时间21.80s(参考值23.50~38.70s)。患者头痛较前明显缓解,视力恢复,凝血功能较前好转,血压恢复正常,请会诊后,于2009年12月29日转入神经外科进一步抗凝治疗。

经过治疗,患者视力恢复正常,无头痛、呕吐、抽搐等不适,2010年1月5日复查头颈CT(平扫+增强+CTV)示:原颅内静脉及左颈内静脉血栓形成经治疗后复查,颅内未见明显异常密度影,头颈部静脉未见明显充盈缺损影(图7、8)。

患者于2010年1月7日出院,共住院16天。