男性,客家人,34岁。

主诉:反复鼻塞伴发热5年,全身皮疹1年,加重1月。

现病史:患者5年前无明显诱因出现反复鼻塞伴低热,无鼻衄、耳鸣及复视,体温波动于38℃左右,无寒战,无特殊诊治。1年前出现全身多发红色斑丘疹,遂于当地医院就诊,对症处理后无明显好转。1年来症状渐加重,皮疹逐渐发展成皮肤结节,局部伴破溃。体温最高达39℃,遂于我院就诊,收入院。起病以来,患者精神胃纳欠佳,无盗汗,无肢体麻木,手足抽搐,大小便正常,体重下降约10kg。

既往史:既往体健。否认高血压病、冠心病及结核、肝炎等传染病史。否认食物及药物过敏史。

个人史:生长于原籍,生活环境可,嗜烟酒,量少。

家庭史:母亲及舅舅均死于恶性肿瘤,具体不详。

体格检查:T39.5℃,呼吸促,R 30次/分,P 110次/分,BP 120/75mmHg,神清,皮肤见多发散在暗红色结节,最大者直径约5cm,最小约1cm,部分结节表面破溃。全身浅表淋巴结未及肿大。心肺体查无特殊。腹平软,肝脾肋下未及。双下肢中度凹陷性水肿,达胫骨中部水平。

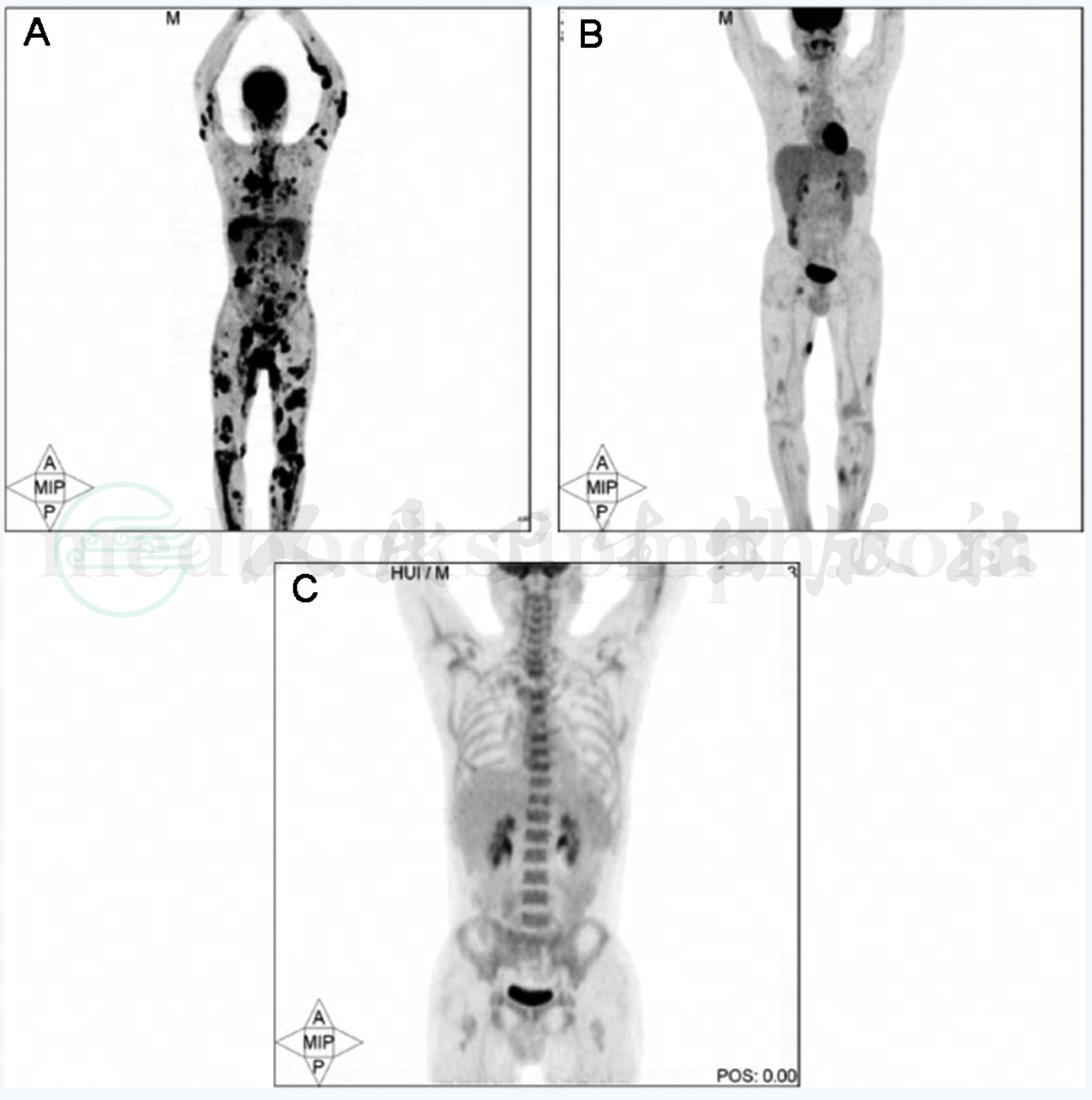

考虑到患者的皮疹已经形成结节样肿物,入院后行相关检查,排除手术禁忌后行皮肤小结节切除活检。病理示:见大量异性淋巴细胞浸润,伴明显坏死,CD3阳性,CD20阴性,CD56阳性,TIA-1阳性,EBERs结果阳性,考虑为结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤。随即行全身PET/CT检查,结果示:全身皮肤、淋巴结及肝肺多发高代谢灶,考虑肿瘤累及(图1A)。髂后上棘的骨髓细胞学检查及骨髓活检结果未见肿瘤侵犯。入院时血常规、凝血功能检查及心电图检查结果正常,血乳酸脱氢酶结果2868U/L。NKPI评分为4,预后不良。

图1 治疗前后PET/CT扫描图像。治疗前PET/CT,可见皮肤多发结节,放射性浓聚,纵隔、腹膜后及腹股沟多发淋巴结肿大,放射性浓聚,肝肺多发占位,可见放射性浓聚,考虑淋巴瘤累及(A);化疗2疗程后PET/CT,全身皮肤可见数个结节,放射性轻度浓聚,病变较前明显好转(B);化疗4疗程后PET/CT,全身未见明确放射性浓聚灶,考虑治疗后病情完全缓解(C)

考虑到患者的肿瘤负荷较大,担心太强的治疗会有肿瘤崩解的危险。我们在治疗初期给予患者2000ml/m2的水化,碳酸氢钠片2g,每日两次碱化尿液,别嘌呤醇片100mg每日三次降尿酸。同时给予强的松10mg每日三次减瘤,治疗第二天即观察到体表肿瘤结节的缩小。经过5天的减瘤,乳酸脱氢酶从2868U/L急剧上升到6460U/L,考虑减瘤治疗有效,且避免了一次较为危险的肿瘤崩解。但血常规中同时出现了三系的减少,考虑已经出现了早期的噬血细胞综合征。第6天在减瘤欠充分的情况下即开始给予IMVP-16+HD MTX方案化疗,同时给予大剂量丙种球蛋白冲击。第一疗程结束时,患者体表肿瘤结节明显缩小及减少,表面破溃的肿瘤结节都已愈合,血常规自行恢复正常,血乳酸脱氢酶减少至1976U/L。接下来每三周接受IMVP-16+HD MTX方案化疗,第2疗程后复查PET/CT示:皮肤少量高代谢灶,病情较前明显好转。疗效评价部分缓解(图1B)。化疗第四程后疗效评价CR(图1C)。患者的血乳酸脱氢酶一度降至完全正常。

第五疗程化疗前,患者不明原因再次出现发热伴气促,体温最高39℃。血乳酸脱氢酶升至1400U/L,给予完善相关检查,排除了心肺情况后考虑肿瘤病情有反复,对原方案产生耐药,遂改CHOP+L-asp方案化疗,化疗后患者症状体征迅速缓解,血乳酸脱氢酶降至305U/L。经过CHOP+L-asp方案再次诱导后,患者进行了自体干细胞移植,过程顺利。

最后诊断:结外NK/T细胞淋巴瘤,Ⅳ期,NKPI 4。

疾病完全缓解出院,定期回院复查。