患者男性,65岁,福建人。

主诉:反复消瘦、乏力、腹胀2年余,进行性加重8月余。

现病史:患者于2年余前无明显诱因出现消瘦,饮食无改变情况下2月间体重减轻15kg,后逐渐出现纳差、乏力以及腹胀,伴肠鸣,无恶心、呕吐、腹痛、肛门停止排气排便。到当地门诊就诊,予以营养药物支持治疗,无明显改善,体重进行性下降,遂到广东省中医院就诊。行CT检查示腹腔肿物,穿刺活检病理示:低度恶性胃肠间质瘤。遂于2008年3月开始口服甲磺酸伊马替尼(格列卫)0.4g/日,治疗开始1月后,患者自觉上述症状明显改善,胃纳佳,腹胀明显消退,体重增加5kg。2009年3月患者自觉症状有所加重,到广东省中医院复查CT示腹腔内肿瘤较前增大,遂到我院门诊就诊,予以口服苹果酸舒尼替尼(索坦)25mg,每日两次,但症状无明显改善,2009年7月复查CT示肿瘤较前增大,遂自行停药到广东省中医院行阿霉素单药化疗,共4次,最后一次化疗后出现恶心、进食后呕吐,但上述症状无明显改善,现为进一步诊治收入我科。近8月来,患者消瘦、纳差、乏力、腹胀症状进行性加重,起病以来,患者无发热、畏寒,无潮热、盗汗,无腹痛,无肛门停止排气排便,精神、睡眠、胃纳差,大便如常,2~3天1次,无黏液脓血便,小便偏少,清亮色黄。

既往史:无特殊病史。

个人史:无特殊。

家族史:无特殊。

体格检查:T 36.5℃,P 84次/分,R 18次/分,BP 110/70mmHg,发育正常,营养较差,面容苍白。全身皮肤及黏膜稍苍白。全腹可触及多个包块,大小不一,最大约12cm×12cm,最小约9cm×8cm,质地不一,部分质硬,部分质韧,无压痛,表面光滑,因全腹可及肿物而肝脾触诊不明确。

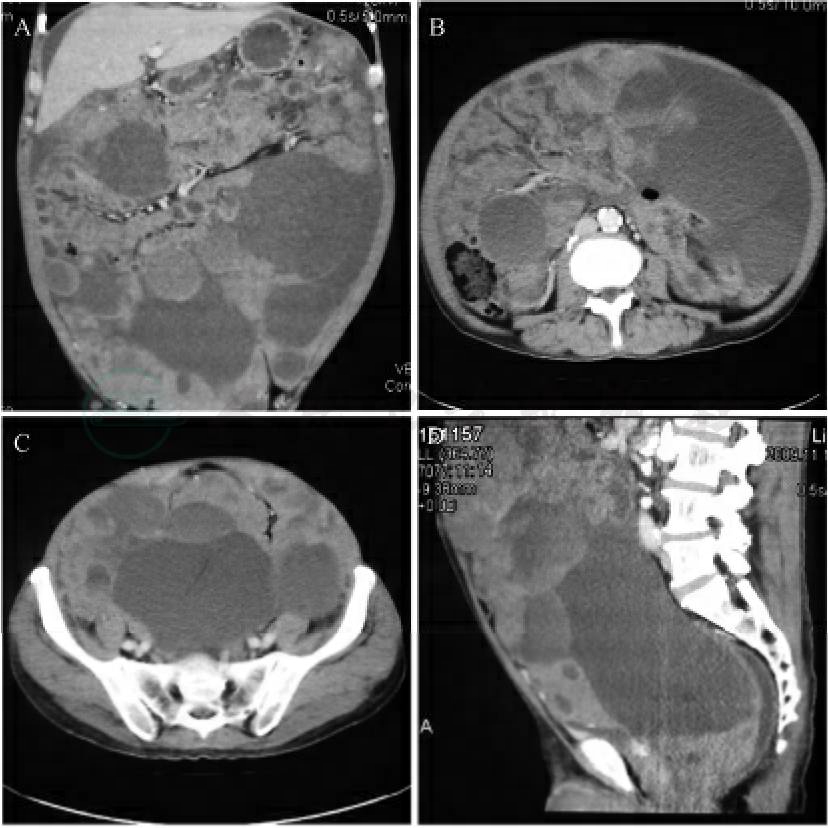

辅助检查:心功能、肺功能、生化、出凝血无异常。胸片示:右上肺肺炎,已予以抗生素治疗。病理诊断(2008年4月15日):考虑低度恶性胃肠间质细胞瘤,免疫组化:Vim(+),CD117(+),CD34(-),S100、CK及HHF35均阴性。CT检查(2009年11月11日):与2009年8月6日相比,肿瘤增大、增多,范围扩大,部分病灶囊变较前明显;腹腔积液较前减少;右侧胸腔出现少量胸腔积液。腹主动脉及双髂总动脉粥样硬化;前列腺钙化;胆囊泥沙样结石(图1)。

图1 胃肠间质瘤CT扫描所见

初步分析:患者老年男性,因“反复消瘦、乏力、腹胀2年余,进行性加重8月余”入院。病理及影像学检查证实腹腔多发胃肠道间质瘤,初治服用格列卫后效果明显,但11月后出现继发耐药,然后改为口服索坦4个月,但无明显效果,复查CT肿瘤继续增多增大,因此患者为双耐药胃肠间质瘤患者。治疗方面目前无证明其他药物有效的报道,患者目前诉腹胀明显,影响生活,生活质量极差,手术无法根治性切除肿瘤,可行减瘤术缓解患者症状,但患者一般情况差,手术风险大。

入院后完善相关检查,纠正贫血、改善营养状况后,患者及家属强烈要求手术治疗,遂于2009-12-03气管全麻下行“剖腹探查术+腹腔间质瘤姑息切除术”,术程顺利,术后患者出现右侧胸腔积液、左下肺炎,给予抗感染治疗后,肺部炎症明显好转。腹部伤口愈合良好,于2009年12月15日出院。术后病理结果:梭形细胞肿瘤,瘤细胞呈编织状排列,核分裂象易见,30个/50HPF,可见坏死组织,CD117(+),Actin(-),S-100(-),CD34(-),Desmin(-),结合HE形态、免疫组化结果,肿瘤大小及核分裂数,病变符合胃肠间质瘤,高度危险度。

最后诊断:①腹腔胃肠外间质瘤(高度危险度);②胆囊结石。