去看看

去看看

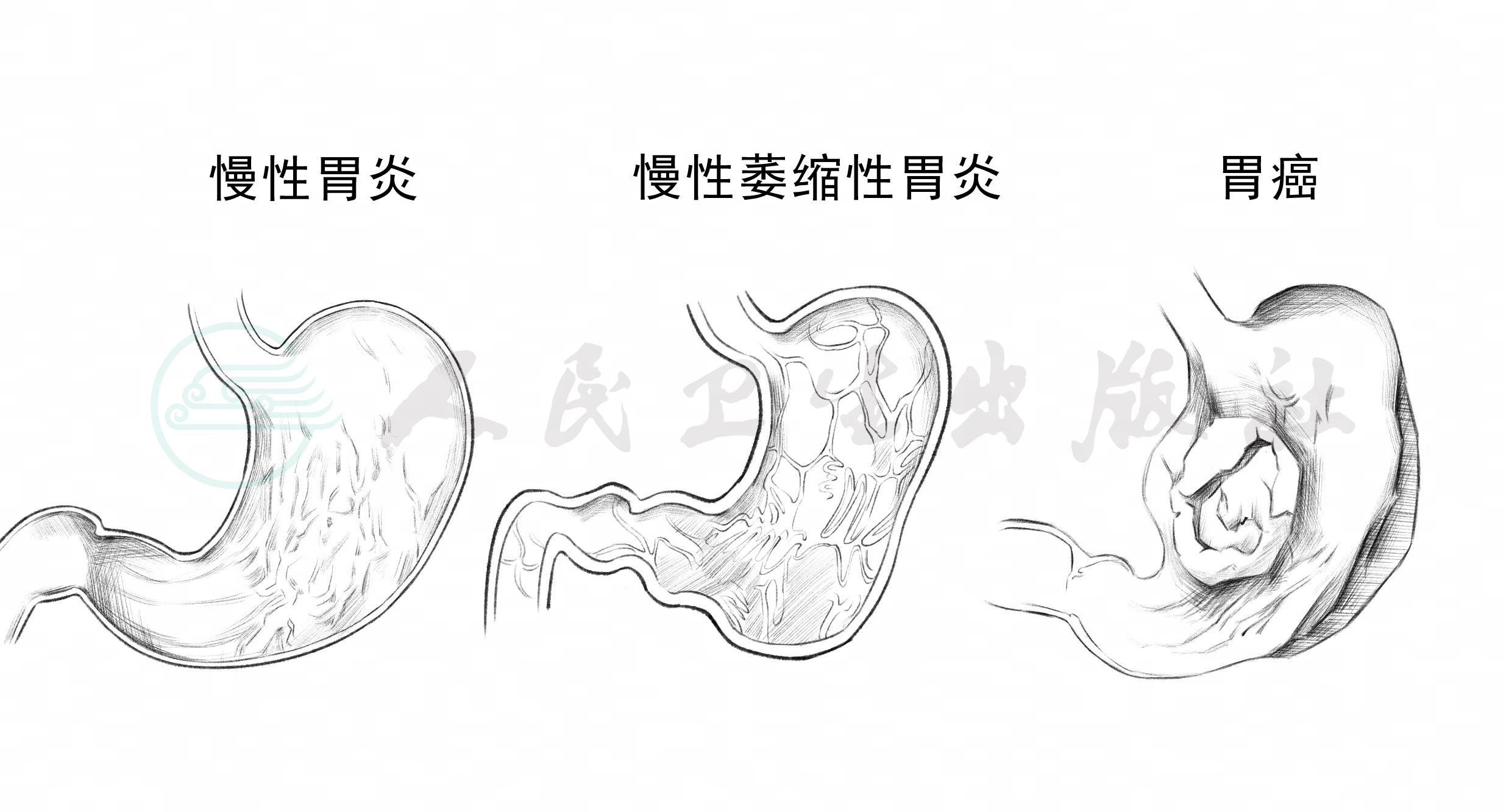

慢性萎缩性胃炎是慢性胃炎的一种类型,指胃黏膜上皮反复遭受损害导致固有腺体减少,伴或不伴有肠化生或胃幽门腺化生的一种慢性胃部疾病(图1)。慢性萎缩性胃炎是一种重要的胃癌前病变。那么,这种疾病有什么症状?一定会发展成胃癌吗?有没有治疗的方法?

图1 从胃炎到胃癌

首先,这种疾病患者的临床表现无特异性,可能无明显症状,也可表现为非特异的消化不良症状,如上腹部不适、饱胀、疼痛等。部分患者可同时存在胃食管反流病,表现为反酸,烧心,上腹部不适等。部分患者可存在胆汁反流样表现,如口苦、嘈杂、嗳气等。不同内镜表现及其病理的严重程度与症状之间无相关性,所以一旦有上述症状出现,有必要做胃镜检查。

虽然这是一种癌前病变,但是不必特别恐惧和沮丧。因为它不一定会发展成胃癌,而且即使发展成胃癌也是一个很漫长的过程。对于单纯萎缩性胃炎没有肠上皮化生的患者,癌变概率为0.1%/年,对于有肠上皮化生的患者这个数字也仅为0.25%/年。癌变的发生往往需要数年或数十年,所以我们有充足的时间去应对。

慢性萎缩性胃炎该如何治疗呢?首先,我们要明确治疗的目标是延缓或阻滞病变的进展、降低癌变风险,改善患者的临床症状。幽门螺杆菌感染是该疾病的重要病因。有研究表明根除幽门螺杆菌虽然不能逆转已化生的黏膜,但可以逆转萎缩的黏膜,甚至可延缓肠上皮化生的进程。新鲜的水果蔬菜以及硒元素的摄入也能降低癌变的发生率。我国传统的中医疗法如摩罗丹、荆花胃康胶丸、气滞胃痛颗粒等对慢性萎缩性胃炎也有很好的疗效。此外,每1~2年的胃镜病理随访也尤为重要。

另外,慢性萎缩性胃炎和慢性非萎缩性胃炎都属于慢性胃炎的范畴,两者既有联系又有显著的差别。我们先来看两种炎症的相同点。两者的主要病因均为幽门螺杆菌感染,症状都无特异性,可无明显症状,也可表现为非特异的消化不良症状,部分患者可同时存在胃食管反流病,根除幽门螺杆菌对两者均有很重要的治疗作用。

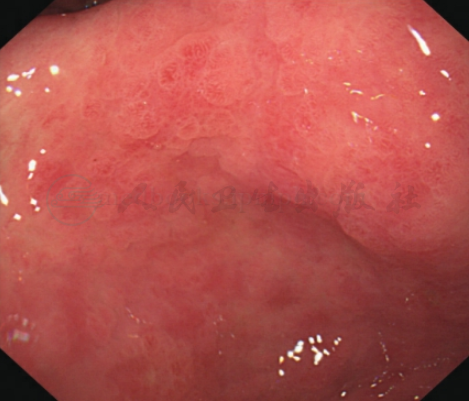

我们再来看它们的不同点。慢性非萎缩性胃炎为消化系统常见病,是胃黏膜在各种致病因素作用下引起的胃黏膜炎症病变。而慢性萎缩性胃炎指胃黏膜上皮反复遭受损害导致固有腺体减少,伴或不伴有肠化生或胃幽门腺化生的一种慢性胃部疾病。由此可见,其不同点在于萎缩性胃炎腺体的萎缩及化生。因此,二者病变治疗的结果有很大不同,慢性非萎缩性胃炎的病变治疗大多是可逆的,而慢性萎缩性胃炎的病变即使经过积极治疗,大多也只能控制及延缓病变的发展。它们对机体的危害程度也有所不同,慢性萎缩性胃炎已被列入胃癌的癌前病变范畴。慢性萎缩性胃炎和慢性非萎缩性胃炎的内镜照片见图2、3。

图2 胃镜示慢性萎缩性胃炎(萎缩伴增生)

图3 胃镜示慢性非萎缩性胃炎

Correa级联反应,即慢性非萎缩性胃炎→慢性萎缩性胃炎→肠上皮化生→异型增生→恶性肿瘤,是目前认可的胃癌发生的主要模式。由此可见,慢性非萎缩性胃炎和慢性萎缩性胃炎可粗略看成是一种胃黏膜病变的发展过程。因两种疾病的症状没有明显差异,且有逐步过渡的倾向,慢性萎缩性胃炎又是癌前病变的一种,所以即使胃镜诊断了慢性非萎缩性胃炎也不能疏忽大意、存在侥幸心理,应提倡早发现、早治疗。不过,我们不必过度紧张,因为过分紧张的情绪也会导致胃肠黏膜的屏障功能受损。只要在医生的指导下采取科学的治疗,就可以把疾病扼杀在初级阶段。

内容来源:人民卫生出版社《胃,你好吗》

主 编:田艳涛

ISBN:978-7-117-33373-3