去看看

去看看

当然,也有不少医师说:“我的患者从不提出艾滋病、肝炎,或其他安全问题。他们并不担心在我的诊所看病会有安全问题。”

许多研究报告证明,这样的断言是一厢情愿而已,因为患者在求诊问医过程中的自我保护意识日渐加强,对医疗机构在实施医疗行为过程中所采取的安全防范措施普遍心存疑虑,对诊治过程中的创伤性医疗行为顾虑重重。人人都知道“病从口入”这一成语,所以对牙科诊治的安全更为关切,更不放心,只是碍于各种各样的原因,没有直言相告而已。

美国一个独立调查机构在2003年应ADA要求,就广大公众对牙科治疗安全性的看法做了一次大范围的普查,结果如下(表1):

表1 2003年美国牙科治疗安全普查

绝大多数医务工作者认为,医师只要把科学研究结果告诉患者,让他们放下心来就可以了。实际上,这种做法常常事与愿违,不能奏效。患者往往不相信医师的解释,他们会质疑医师提供的事实,他们会“一叶遮目”,只盯着负面的个案报道,只对耸人听闻的新闻感兴趣,严谨的科学分析在他们的偏见面前都显得苍白无力。回想起 “鸡血疗法”、“红茶菌疗法”、“绿豆汤疗法”大行其事的往事,我们就应该清醒地认识到,对广大公众的科学素质,千万不要抱有过高的期望。另一方面,我们队伍中的少数人唯利是图、弄虚作假,也让广大患者对医疗卫生从业人员的诚信提出了严厉的质疑。在这种情况下,要让患者相信医师提供的科学依据,难度之大,不难理解。

除了上述大环境因素的影响外,患者不容易接受医师解释的原因还有:

1.话题并不轻松愉快

在和患者谈论健康和疾病这一类话题的时候,“与医疗行为相伴的副作用及其对人体的潜在伤害”这一敏感内容是很难回避的,那么,向患者传递的信息所带来的负面影响也就很难消除。此外,医患双方在医学知识层面上的严重不对称也增加了患者的理解难度,要消除医患之间的鸿沟并非易事。

2.对危险几率的理解不同

医患双方所处地位不同,对危险性的认知必然不同。患者从自身安全角度出发来考虑问题,医师则是根据科学分析的数据来判断。对医师来说,危险是几率“高”和“低”的问题;对患者而言,危险是“有”和“无”两者择一。评估方法不一样,感受不一样,心理承受能力不一样,沟通上的障碍就很难克服。

3.沟通的目标不一样

医师希望通过沟通让患者用科学的态度对待危险,消除顾虑。患者不喜欢说教,他们期望在沟通中得到医师的共鸣、理解、同情。

4.不同的患者对同一危险性的敏感程度不一样

例如,对于癌症与氟的关系的新闻报道,癌症患者必然远比其他患者更加关注;患全身性疾病的患者比一般人更迫切要求用树脂材料替代银汞充填体,因为他们担心后者释出的水银会加重自己的疾病。

所以,医师应该学会在医患沟通中快速准确地判断患者在自身安全问题上存在的担忧。其实,说简单也简单,关键在于“感同身受”这四个字。用患者的眼光来看待问题,设身处地地为患者着想,对患者的切身感受就会比较容易明白,比较容易理解,也就能够更顺利地与患者就牙科治疗危险性的话题进行沟通。

表2介绍患者常有的顾虑和对策,供读者参考。

表2 顾虑和对策

生活中还存在着一些有悖常理的现象,即令人感到害怕的危险常常不会致人于死地,反之亦然。环视四周,我们不难发现,相当一部分人对危险的认知是很不理性的,他们的行为取向是我们不能不正视的,与之相伴的危险性也是不能低估的。这些人一方面抽烟酗酒、沉湎于高脂肪高蛋白食物、驾车不系安全带……另一方面却坚决拒绝拍摄X线片、高度怀疑消毒灭菌的效果、对银汞充填体内的水银成分怀有难以解释的恐惧心理等。

据调查,下面列举的行为的危险几率是相同的,都有可能在一百万人中导致一人死亡,但是人们对它们的危险性的认知却存在着很大的区别:

(1) 吸1.4支香烟。

(2) 喝0.5L酒。

(3) 接受一次胸部X线检查。

(4) 坐飞机飞行1000miles(1mile=1.609344km)。

(5) 骑自行车10miles。

(6) 在纽约生活2天。

(7) 饮用迈阿密的生活用水1年。

(8) 在距离原子能发电厂20miles的地方生活150年。

再如,尽管美国每年有40 000人死于高速公路车祸,但其引起的恐惧远不如一次飞机失事造成的250人死亡。人们对熟悉的、自愿的驾车所带来的危险熟视无睹,但对不那么熟悉的,相对不那么自愿的飞行事故却感到相当害怕。

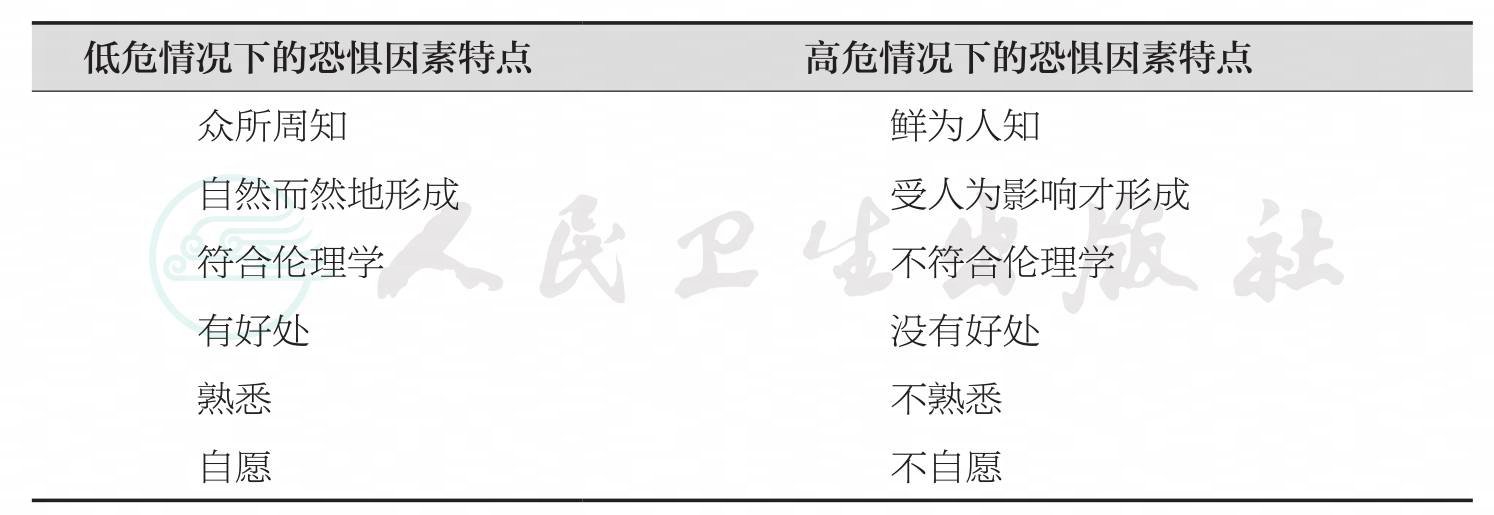

美国FBI的危机谈判专家Sandman是这样解释上述现象的:危险有危及生命的危险和令人沮丧的危险两种,它们是完全不一样的。前者影响面有限,虽对生命构成直接威胁,却往往被人以侥幸心态对待,结果夺去了成千上万的人的生命;后者并不危及生命,但波及面极广,且常被人们过度夸张,视为洪水猛兽。他还指出:恐惧是直接影响人们对危险进行客观评估的一种特殊心理因素,虽然很难科学地界定这种心态,但它在很大程度上左右了人们对危险的认知。他详细勾画出了危险程度不同的情况下恐惧因素(outrage factors)的特点(表3)。

表3 危险程度不同的情况下恐惧因素

有人做过范围相当大的调查,结果证实了Sandman的判断。把这个理论引入牙科治疗就可以得出这样的结论:如果某项牙科治疗在人们心理上造成的恐惧程度比较低,即使其危险性比较高,患者们的顾虑也会比较少,反之亦然。

专家们对危险的评估依据是危险的程度和出现的可能性,而广大公众在评估危险时,除了考虑危险的程度外,更容易受心理反应因素的影响。例如,牙科专业人士在评估诊所内HIV传播的危险性时,能够理性地把被感染的可能性(基本上是零)和感染HIV后的结果(最后死于艾滋病)结合起来。而广大公众在评估其危险性的时候,考虑更多的是HIV感染后的情况和最终结果。在他们看来,即使危险发生的几率只有百万分之一,也没有绝对的把握保证自己不在这百万分之一以内。所以,为了成功地和患者就牙科诊治的危险进行沟通,医师不但有责任把事实告诉患者,还必须明白他们对危险的认知。