去看看

去看看

医患沟通过程中言语表达和非言语表达同步进行,医务人员不光自己要善于运用非语言性沟通技巧,还要注意患者的非语言信号背后隐藏的含义,如患者的表情、动作、姿态等,在此基础上,充分运用相关专业知识和临床经验,对患者的非语言信号进行分析,以助于正确判断患者的病情和心理状况,给出恰当的处理。如腹痛的患者卷曲身体、双手捂住腹部、表情痛苦并不断呻吟,医务人员察觉到患者的这些信号后,要给予适当的关爱,“我会轻轻抚摸检查您的疼痛部位”,并采取舒适体位帮助患者缓解痛苦,给予尽快诊治。如果医务人员对于患者的某种非语言信号的意义不确定,可以加以询问,然后进行解释处理。

(一)非语言表达能力

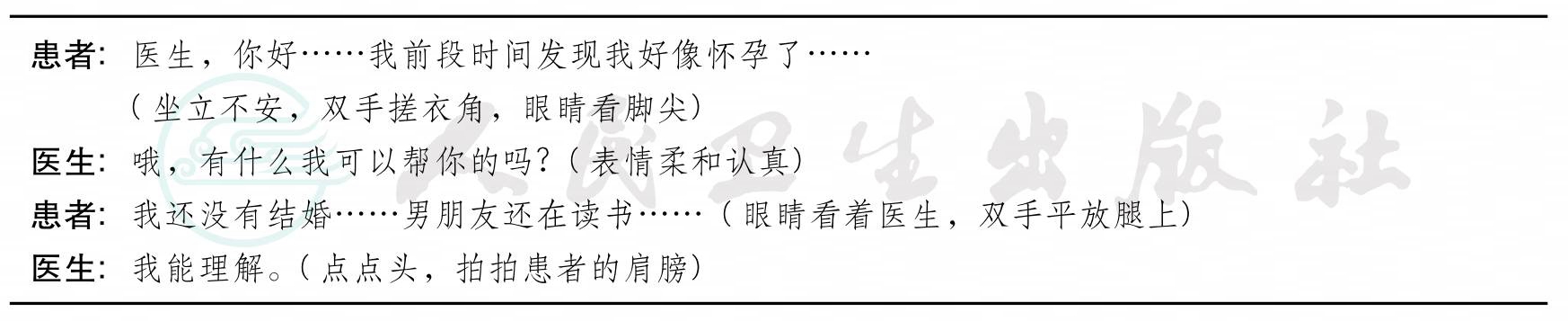

在医患沟通中非语言表达通常是伴随着语言表达同时出现的,是对语言表达信息量的重要补充,帮助语言表达以引起患者的注意,增强语言表达的说服力和感染力,直接影响到患者对医务人员的整体印象。医务人员的非语言表达能力主要体现在仪表和肢体语言上,肢体语言包括表情、手势、坐姿、眼神等。通过神情、动作、仪表、姿态来传递信息,在交谈中往往起着有声语言无法比拟的效果,同时体现了医务人员的职业素养。医务人员的非语言表达能力应在平时工作中注意修炼,从细节做起养成习惯,这样才能在医患沟通中自然体现。

在诊疗过程中,医师坐要有坐姿,站要有站姿,避免一副懒洋洋的姿态或无所谓的表现。切忌双手交叉抱在胸前或者拳头紧握这样的动作,那会传达出防御和紧张的信息,医者的肢体语言应向患者传递出一种自信、有素养的信息,增强语言的表达效果,手势动作幅度不宜过大,次数不宜过多,不宜重复,每一个手势,都力求自然、简单、精练、清楚、明了,落落大方,切忌呆板、僵硬,甚至做作。还应当注意的是,手势要和声音、姿态、表情等密切配合进行,只有协调的动作才是自然和谐的动作。在患者讲话时,医务人员应注意认真聆听,并配以适当的表情、手势、点头、必要的附和等,这样会使患者感到你对他很尊重,对他的讲话很感兴趣,能够制造一种和谐、融洽、友好的气氛。与患者保持适当的眼神接触,也可以适当地朝他微笑或点头,表示自己对患者的尊敬。(表1)

表1 真诚的态度

(二)非语言解读能力

在医患沟通过程中,不但要具有良好的表达能力,同时还要具有非语言行为解读的能力。解读他人的非语言暗示需要进行仔细地观察,要想充分掌握好身体语言,就必须仔细地观察患者,调动我们身体中的每一个感官去观察,这样才能准确地解译出患者身体语言的含义。医患沟通中一直盯着患者看会引起患者的反感和不适,观察要尽量做到不引人注意。对于患者所表现出的非语言信息,往往与患者的年龄、所处的社会地位、权力或受教育程度密切相关。随着年龄的增长,患者的经验越多,认知能力越强,手势的表达也更丰富,且更为隐蔽。

乔?纳瓦罗认为学习解读非语言的技能就和开车一样,第一次尝试开车的人,由于对驾驶技术不熟练,所以过分关注技术方面的问题,以致司机无法注意到车外的情况,所以车开得不太顺利。只有当你找到坐在方向盘后面那种舒适感时,你才能将注意力转移到整个驾驶环境中。同样学习解读身体语言,医务人员掌握了有效地使用这种交流方式的技巧,它就会变成一种本能,医务人员就能全心全意并自然而然地投入到对患者非语言信号的解译上。在沟通中通过非语言形式对患者进行正确地解读,要遵循一定的规律:

1.学会在当时的情景中去观察

一个人对自己所处的环境理解得越透彻,就越能理解当下非语言行为的含义。人们在患病后,生理上遭受病痛折磨的同时,心理上会有巨大的压力,包括对疾病预后的未知和担忧,工作、家庭、经济状况等的压力,尤其是重病患者,会出现震惊、愤怒、拒绝接受甚至绝望的厌世情绪等。医务人员要根据和患者的谈话内容、谈话地点、是否有他人在场等不同情境判断患者的非语言信号。

2.要能够解密特异的身体语言

医患沟通过程中如果患者出现紧闭双唇,说明医务人员所谈论的内容不合对方的胃口。通过观察对方的坐姿,手和脚放置的位置,身体姿势及面部表情,头的倾斜度,分辨出他们的“正常表情”和“重压下的表情”。发现不同患者表现出来的特殊行为,需要用心观察和缜密判断,医务人员才能够在医患沟通中,学习发现虚假的或误导性的非语言行为,通过非语言形式准确地获取诊疗信息。