去看看

去看看

医学模式(medical model),是人类抵御疾病和认知人生命的实践中对医学的总的看法,即医学观。它的思想观念和思维方法既表现了医学的基本特征,又是指导医学实践的基本观点。医学模式研究医学的属性、职能、结构和发展规律。在人类历史中,医学模式经历了多次转变,从远古的神灵医学模式到古代的自然哲学医学模式,之后进入了主宰医学界至今的生物医学模式。当今生物—心理—社会医学模式方兴未艾。

1.生物医学模式

生物医学模式(biomedical model)起源于15世纪。欧洲文艺复兴推动了自然科学技术的进步,掀起了工业革命的热潮,实验科学也随之兴起。在此背景下,哈维(1578—1657年)发现了血液循环,并把实验方法引入生理学和医学研究,从而把科学实验的近现代医学和先前的原始的、巫术的、经验的等古代神灵医学模式区分开来。伯尔纳(1813—1878年)在实验医学中有众多发现,他写下了《实验医学导论》这一影响很大的医学方法学名著。从哈维到伯尔纳,近现代医学便牢固地在生物科学的基础上发展起来。随后,生物科学在生理学、生物化学、微生物学、病理学、免疫学、药理学、分子生物学、细胞生物学、遗传学等领域相继取得了惊人的成就,使临床医学和预防医学发生了质的飞跃,解决了许多重大难题,如疼痛、感染、失血等。因此,人们一再强调生物科学(“基础医学”的大部分学科都属于生物科学)对于医学的决定性意义,并且利用了“生物医学”(biomedicne)这个术语。由此,生物医学模式便成为进展迅速的现代医学的标志和核心。

总之,生物医学模式是建立在生物科学基础上,反映病因、宿主与自然环境之间变化规律的医学观和方法论。它认为每一疾病都必然并且可以在器官、细胞或分子上找到可以测量的形态学或化学改变,都可以确定出生物的或现代的特定原因,都应该能够找到治疗手段。

但是,随着社会和环境的改变,危害人类健康主要的原因已是心血管疾病、恶性肿瘤、意外伤亡、呼吸系统疾病等,这些疾病的致病因素已不是单纯的生物病因,还有许多社会环境因素、个人行为、生活方式因素等原因。在此,生物医学模式的内在缺陷便显露出来,实际上人的社会性、心理因素对人的疾病和健康常常具有决定性的影响。有许多疾病的生物因素要通过社会与心理因素而起作用,疾病的表现形式,已由单因单果向多因多果形式发展。所以,医学模式从生物医学模式过渡到生物—心理—社会医学模式(bio-psycho-social medical model)就成为医学发展的必然趋向。

500多年来,生物医学模式为人类作出的贡献是巨大的,它以严谨缜密的科学实证思维方式和医学行为,战胜和控制了人类疾病群中的大多数。正是因为它的伟大功绩,才使得疾病谱和死因谱发生了转变,才使得心脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统的疾病凸显出来。所以,从此意义上看,生物医学模式将永远是医学模式的基础。

2.生物—心理—社会医学模式

任何事物都是发展变化的。社会的繁荣和进步,使城市化趋势加快,人们的生活方式随之改变,人类疾病谱也发生了明显的改变。公共卫生和社会保健的作用日益突出,人类与疾病的斗争已不可能是个人行为,许多疾病和健康问题必须采取社会化措施才能解决,整个社会系统都承担着保健职能。人们日益感到人类具有共同的健康利益,人人享有健康,健康是基本人权的观念已成为全球的共识。生态环境保护问题,全球性一些高发病、严重传染病的共同防护,更使医学社会化的趋势不断加强。

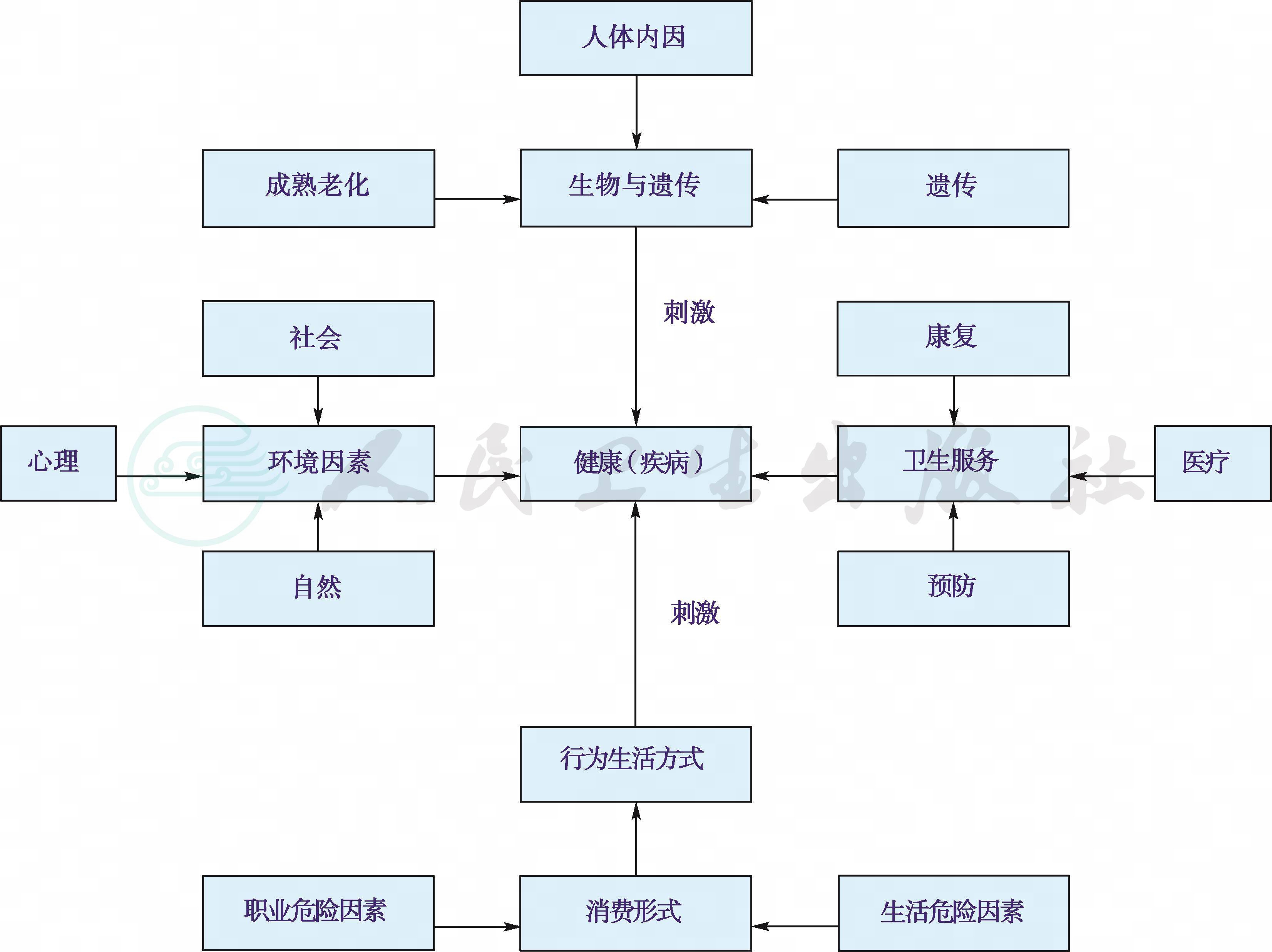

1974年布鲁姆(Blum)提出了包括环境、遗传、行为与生活方式及医疗卫生服务这四个刺激因素的环境健康医学模式。之后,拉隆达(Lalonde)和德威尔(Dever)对环境健康医学模式予以完善,提出了卫生服务和政策相结合的综合健康医学模式(图1)。

图1 综合健康医学模式

1977年,美国医学专家恩格尔(Engel)在综合健康医学模式的基础上,提出了生物、心理、社会医学模式,所以,生物—心理—社会医学模式又称恩格尔模式。它以系统论的原则构筑了疾病、病人和环境(自然环境与社会环境)的一个系统框架。其中,他把健康或疾病理解为从原子、分子、细胞、组织、组织系统到人(整体),以及由人、家庭、社区、人类组成概念化相联系的自然系统。他认为,健康反映的是系统内、系统间高水平的协调。恢复健康不是健康的以前状态,而是代表一种与病前不同的系统新的协调。

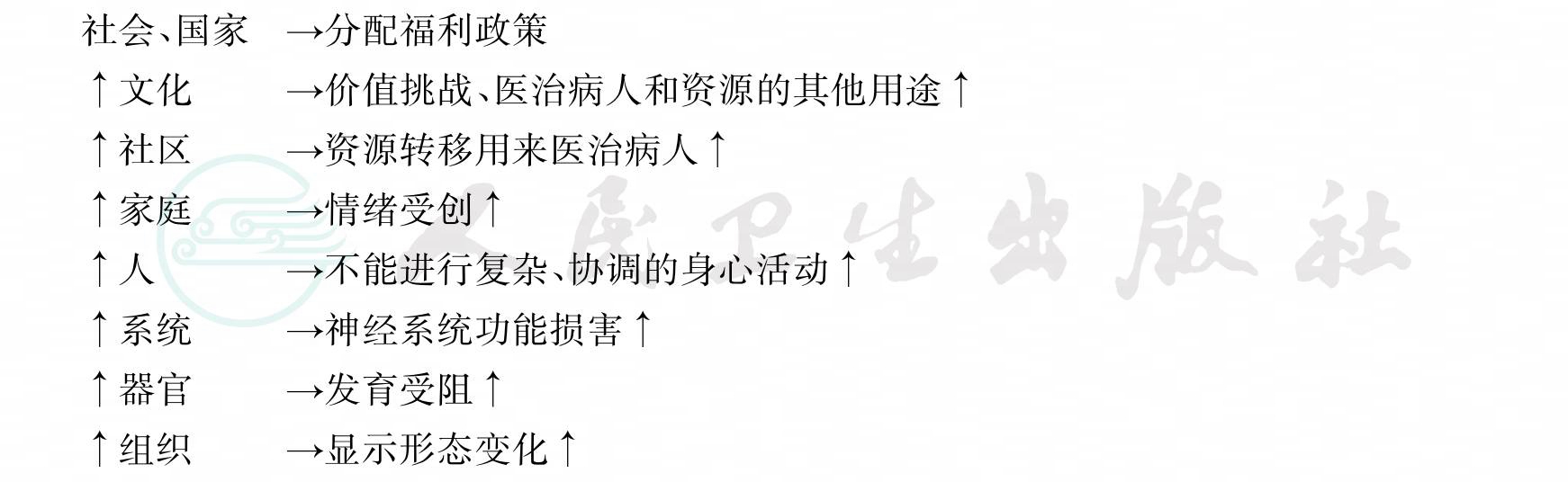

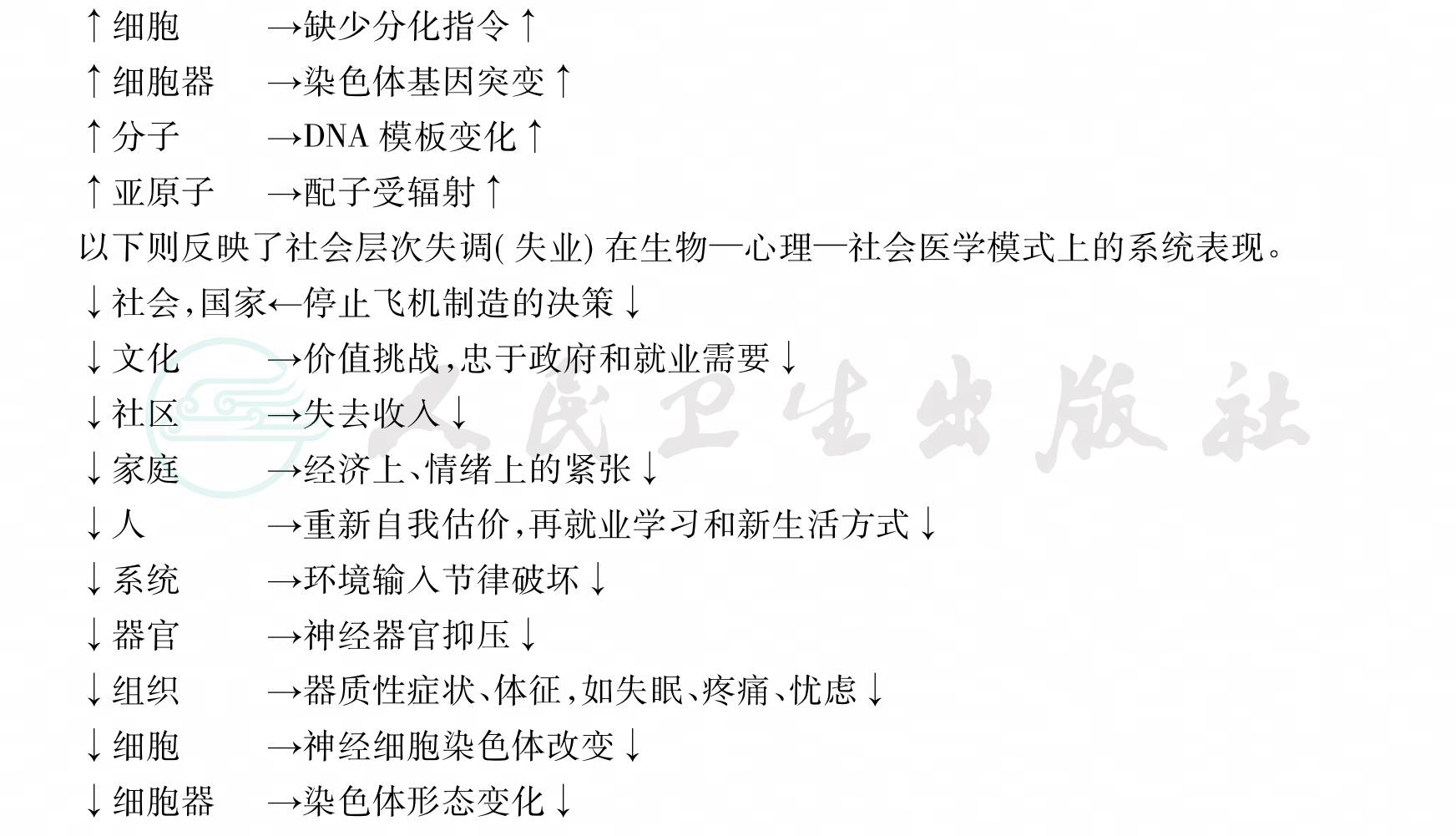

以下反映了人受到辐射后亚原子层次失调在生物—心理—社会医学模式上的系统表现。

生物—心理—社会医学模式显示,每个层次都是生物心理社会这个总系统中的有机构成,各层次一层影响一层,上下互动,因果关系明显,任何层次的变化都会触发整个系统,带动系统的连锁反应。这就是生物—心理—社会医学模式的基本特征。