去看看

去看看

(一)心理学与心理现象

1.心理学

心理学英文为psychology,意为关于灵魂的科学。心理学是研究人的心理活动一般规律的科学,是研究人的心理现象发生、发展规律的科学,是研究心理过程、个性心理规律的科学,是研究客观现实在人脑中的主观印象及其能动作用规律的科学。心理学是介于自然科学和社会科学之间,它的作用主要体现在两个方面,一方面是通过对心理现象的研究,不断深入地揭示心理、意识与外部世界和脑的关系及其起源的奥秘,从而以最新的科学成果对辩证唯物主义的基本原理起到论证与充实的作用;另一方面是揭示各个实践领域中心理现象的特殊规律,并根据心理现象的一般规律与特殊规律来解决具体的心理问题,为社会实践服务。研究医患沟通过程中的心理现象和心理活动规律,则是为更好地发挥心理学在医患沟通中的实践作用。

2.心理现象

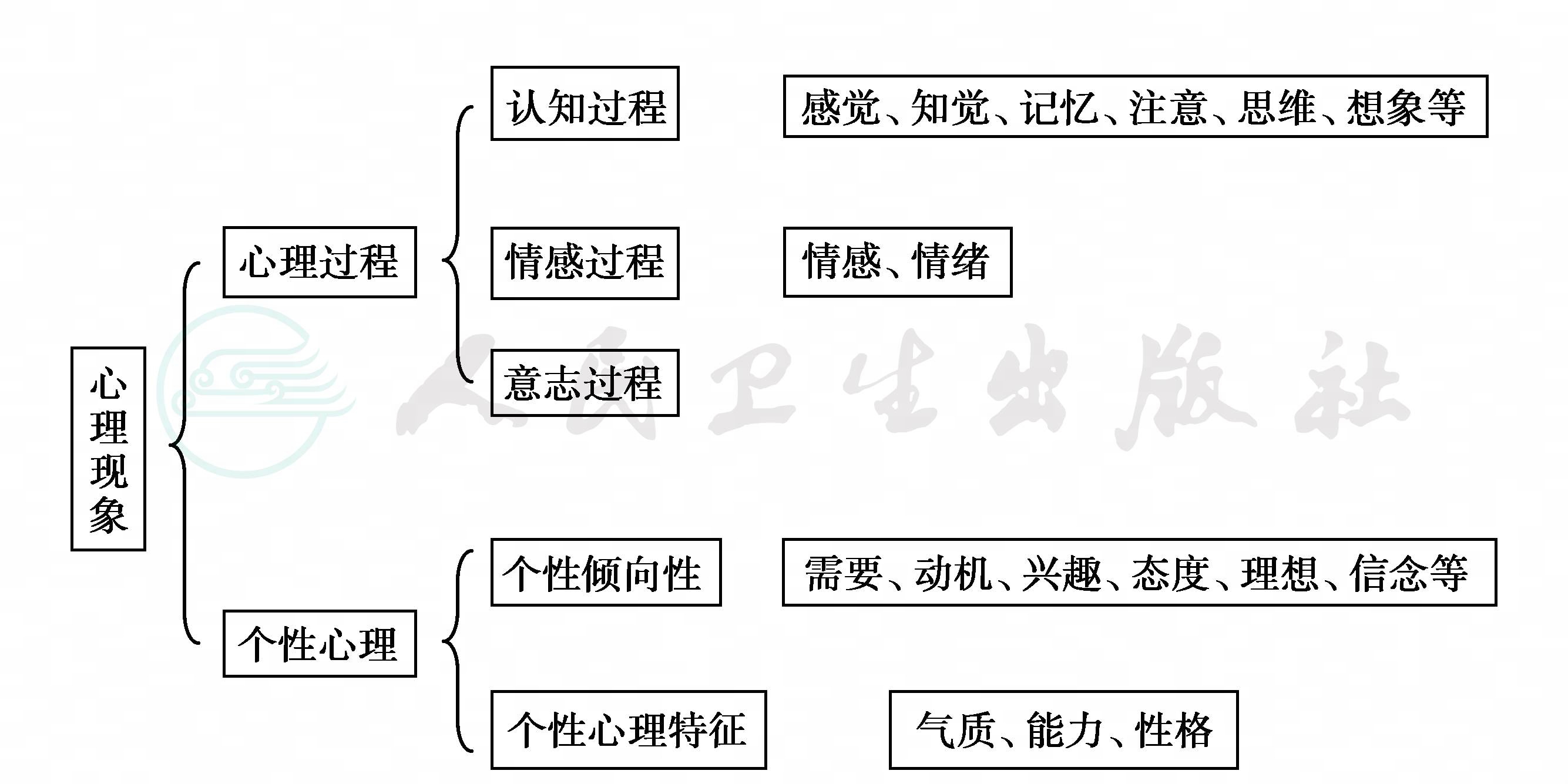

心理现象( mental phenomena)是心理活动的表现形式。一般把心理现象分为两类,即心理过程( mental processes)与个性心理( personality),图1。一般是指个人在社会活动中通过亲身经历和体验表现出的情感和意志等活动。

图1 心理现象分类示意图

( 1)心理过程。心理过程是指人的心理活动过程,是人脑对现实的动态反应过程。根据其性质和形态不同的认识过程、情绪和情感过程、意志过程。

1)认识过程( cognitive process)是一个人在认识、反映客观事物时的心理活动过程,即对信息进行加工处理的过程,是人由表及里,由现象到本质地反映客观事物特征与内在联系的心理活动。它由人的感觉、知觉、记忆、思维和想象等认知要素组成。注意是伴随在心理活动中的心理特征。

2)情感过程( emotional process)是一个人在对客观事物的认识过程中表现出来的态度体验。例如,满意、愉快、气愤、悲伤等,它总是和一定的行为表现联系着。人们在认识客观事物时,不是冷漠无情、无动于衷,而总是带有某种倾向性,表现出鲜明的态度体验,充满着感情的色彩。因此,情感过程是心理过程的一个重要内容,也就是人与动物相区别的一个重要标志。根据情感色彩的程度可将情感过程分为情绪和情感两个层次。

3)意志过程( will process)是指人在改造客观事物时,有意识地提出目标、制订计划、选择方式方法、克服困难,以达到预期目的的内在心理活动过程。意志过程是人的意识能动性的体现,即人不仅能认识客观事物,而且还能根据对客观事物及其规律的认识自觉地改造世界,这也是人与动物的本质区别之一。人的认识过程、情绪和情感过程、意志过程统称为心理过程,它们是既有区别又有联系的心理活动过程的三个组成部分。人的认识过程和意志过程往往随着一定的情绪、情感活动;意志过程又总是以一定的认识活动为前提;而人情绪、情感和意志活动又促进了人的认识的发展,三者之间相互影响。

( 2)个性心理。心理过程是人们共同具有的心理活动。但是,由于每个人的先天素质和后天环境不同,心理过程在产生时又总是带有个人的特征,从而形成了不同的个性心理。个性心理是人的一般的心理过程中为人的共性,主要包括个性倾向性和个性心理特征两个方面。

1)个性倾向性是指一个人所具有的意识倾向,也就是人对客观事物的稳定的态度。它是人从事活动的基本动力,决定着人的行为方向。其中主要包括需要、动机、兴趣、态度、理想、信念等。

2)个性心理特征是一个人身上经常表现出来的本质的、稳定的心理特点。能力、气质和性格统称为个性心理特征。这些特征影响着个体的言谈举止,反映出一个人的基本精神面貌和意识倾向,集中地体现了人的心理活动的独特性。

人的心理过程和个性心理是相互密切联系的,主要表现在:

1)心理过程与个性心理是个体心理现象的两个方面,都是心理学研究的具体内容。

2)个性是通过心理过程形成的,如果没有对客观事物的认识,没有对客观事物产生的情绪和情感,没有对客观事物的积极发行的意志过程,个性是无法形成的。

3)已经形成的个性又会制约心理过程的进行,并在心理活动过程中得到表现,从而对心理过程产生重要影响,使之带有个人的色彩。

(二)人际关系

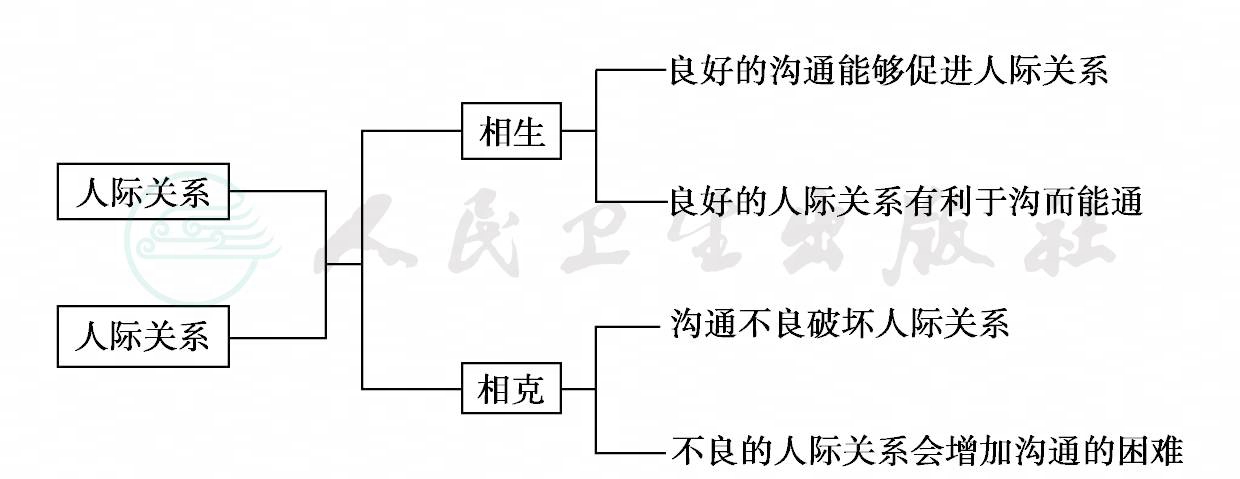

如前所述,医患沟通是为了建立一种特殊的人际关系,人际关系和沟通密不可分(图2),彼此相互影响,良好的沟通能促进人际关系,沟通不良容易引起人际关系失调。人际关系( interpersonal relationship)是人们在人际交往过程中所结成的心理关系,它表现在人们对他人的影响与依赖。与他人建立良好的人际关系是人类社会生活中最为重要的任务之一,众多的心理学研究表明,人际关系在我们的心理生活中有着举足轻重的作用。心理学家鲍麦斯特( Baumeister 1995)等人就指出:归属的需要( need for belong)是人类最重要、最基本、最广泛的社会动机。与他人建立良好的人际关系,不仅可以使我们克服生活中的寂寞,而且人际关系所提供的社会支持对我们的身心健康有着不可替代的影响。研究发现,良好的人际关系,可使工作成功率与个人幸福达成率达85%以上;一个人获得成功的因素中,85%决定于人际关系,而知识、技术、经验等因素仅占15%。

图2 人际关系与沟通的关系

1.人际关系的要素及基本原则

( 1)人际关系的要素。人际关系一般具备以下几方面要素:

1)交往的主动性:人们在交流沟通的过程中,不是一方领导另一方,而是双方都是活动的主体。这就是说在人际交往过程中,每一方都是积极活动着的主体,所不同的是所处地位有主次而已。但即使处于次要地位的一方,也不是被动地接受信息、机械地做出反应,而是根据自己的要求,兴趣去理解和分析对方的信息并做出反馈,调整自己的言行,达到信息交流之目的。就医过程中,医生与患者之间的关系来说,在诊治方面医生虽然是主动地下诊断开处方,但患者也并非是被动的,他也可向医生反映自己的病情,以及用何药甚至何剂量适合自己,医生根据患者的反馈来调节自己的诊治。

2)交往的互益性:单个个体的各种活动,虽然可能与外界有密切的关系,但不能称之为人际交往。人际交往必须是在两个以上的个体之间进行的相互作用的活动。一方发出信息会引起另一方在心理和行为上的反应,这种反应反过来成为新的信息作用于前者。如一位护士对一位慢性病患者讲:“这个病你比我有经验,所以还得多听听您的意见。”患者听后会自然做出积极的反应。所以,人们在影响他人的同时,也接受着他人的影响。

3)交往的条件性:在人际交往中,首要的条件是双方所使用的符号必须相同或相通,这是交往发生的必备条件。可以是语言符号,也可以是非语言符号。

( 2)人际关系的基本原则。在处理人际关系时,应遵循以下的原则:

1)平等的原则:在人际交往中总要有一定的付出或投入,交往的两个方面的需要和这种需要的满足程度必须是平等的,平等是建立人际关系的前提。人际交往作为人们之间的心理沟通,是主动的、相互的、有来有往的。人都有友爱和受人尊敬的需要,都希望得到别人的平等对待,人的这种需要,就是平等的需要。不论职位高低、能力大小,还是职业差别、经济状况不同,人人享有平等的政治、法律权利和人格的尊严,都应得到同等的对待,因此人与人之间交往要平等相待,一视同仁,相互尊重,不亢不卑,尊重别人的爱好、习惯、风俗。

2)相容的原则:主要是心理相容,即人与人之间的融洽关系,与人相处时的容纳、包含以及宽容、忍让。要做到心理相容,应注意增加交往频率、寻找共同点、谦虚和宽容。为人处世要心胸开阔,宽以待人。要体谅他人,遇事多为别人着想,即使别人犯了错误,或冒犯了自己,也不要斤斤计较,以免因小失大,伤害相互之间的感情。

3)互利的原则:指交往双方的互惠互利。人际交往是一种双向行为,故有“来而不往非礼也”,只有单方获得好处的人际交往是不能长久的。所以要双方都受益,不仅是物质的,还有精神的,所以交往双方都要讲付出和奉献。

4)信用的原则:人际交往离不开信用。信用指一个人诚实、不欺、信守诺言。古人就有“一言既出,驷马难追”的格言,要以诚实为本,不要轻易许诺;一旦许诺,要设法实现,以免失信于人。

5)宽容的原则:表现在对非原则性问题不斤斤计较,能够以德报怨,宽容大度。宽容克制并不是软弱、怯懦的表现。相反,它是胸襟宽阔的表现,是建立良好人际关系的润滑剂,能“化干戈为玉帛”。

2.人际关系的形成发展阶段

奥尔特曼和泰勒( Irwin Altman&Dalmas Taylor)对人际关系进行系统研究后提出,良好的人际关系的形成和发展一般要经过以下四个阶段:

(1)定向阶段:

在这个阶段,主要是初步确定要交往并建立关系的对象,包含对交往对象的注意、抉择和初步沟通等。人们对人际关系具有高度的选择性。生活中,人自然而然地特别关注那些在某些方面能够吸引自己兴趣的人。但究竟把谁作为自己人际关系的对象,常常还要根据自己的价值观做理性的抉择。选定交往对象后,就会利用各种机会和途径去接触对方,了解对方,通过初步沟通,人们可以明确双方进一步交往并建立关系的可能与方向。定向阶段通常是个渐进的过程,但也不缺乏戏剧性的发展。比如两个邂逅相遇却一见如故的人,其关系的定向阶段就一次就完成了。

(2)情感探索阶段:

在这一阶段,双方主要是探索彼此在哪些方面可以建立真实的情感联系。尽管已经有了一定的情感卷入,但还是避免触及私密性领域,表露出的自我信息比较表面,因此仍然具有很大的正式性。

(3)情感交流阶段:

在此阶段,双方的人际关系开始出现由正式交往转向非正式交往的实质性变化。表现在彼此形成了相当程度的信任感、安全感、依赖感,可以在私密性领域进行交流,能够相互提供诸如赞赏、批评、建议等真实的互动信息,情感卷入较深。

(4)稳定交往阶段:

这是人际关系发展的最高水平。双方在心理上高度相容,彼此允许对方进入自己绝大部分的私密性的领域,分享自己的生活,成为“生死之交”。但实际上,能够达到这一层次人际关系的人很少,人们与自己的亲朋好友的关系大多都处于第三阶段的水平上。

3.影响人际关系的因素

( 1)人际知觉( interpersonal perception) :人际知觉是指对人与人之间关系的知觉,包括对人的外部特征、个性特点了解,对人行为的判断和理解。这种知觉主要是在人际交往中发生的,以各种交际行为为知觉对象。

1)图式加工( schematic processing)对人际知觉具有重要的影响。当代认知心理学认为,对客体和事件的知觉不是外界刺激的简单复制品,其中有些因素被注意到,有些因素被忽略。对客体和事件的记忆也不是原始知觉的简单复制品,而是原始知觉的简化的、有组织的重建。这种记忆结构称为图式( schema)。在记忆中搜索与输入感觉信息最符合的图式的过程称为图式加工。图式和图式加工使人可以更有效地组织和处理大量信息,有助于在人际知觉中:①提取有关信息;②加快信息加工的速度,提高解决问题的效率;③填补认知者所需要的信息。图式加工的这些作用可以加速认知过程,但同时也易于造成歪曲和偏向,因为图式是现实的简化,与现实刺激没有一对一的关系。与图式有关的信息受到重视,与图式无关的信息受到忽视。这是信息加工过程中通常存在的速度与准确性交换的一种表现。

2)在认识他人时,有许多因素影响我们的判断,常见的影响人际知觉的心理因素主要有:①“最初印象”,是指初次对人知觉时形成的印象往往最为深刻,在以后的人际知觉或人际交往时不断在头脑中出现,并制约着新的印象;②“晕轮效应”,是指在人际知觉时,人们常从对方所具有的某个特征而泛化到其他一系列有关特征,也就是从所知觉到的特征泛化推及到未知觉到的特征,从局部信息而形成一个完整的印象;③“定型倾向”,是指根据社会上对于某一类人产生的一种比较固定、概括而笼统的看法,按某个人的一些容易辨别的特征把他归属为某一类人,随后又把属于这类成员所共有的典型特征归属到他身上,并以此来知觉和判断他;④“先入为主”,是指对人知觉并非出于对客观对象的知觉,而是凭空臆造后又把这种主观观念投射到对象身上,因而就知觉到原先并不存在的东西;⑤“投射作用”,是指在人际交往中人们往往把自己的特征归属到其他人身上,假设他人与自己是相同的,利用自己去判断他人;⑥“情绪效应”,是指认知主体的情绪状态或特定心境会使人在对人知觉时戴上一副有色眼镜,看出来的人和事都染上了自我的情绪色彩。

( 2)人际吸引( interpersonal attraction)是个体与他人之间情感上相互亲密的状态,是人际关系中的一种肯定形式。按吸引的程度,人际吸引可分为亲和、喜欢和爱情。亲和是较低层次的人际吸引,喜欢是中等程度的吸引,爱情是最强烈的人际吸引形式。医患沟通中的人际吸引多是前亲和和喜欢层次的吸引。

1)人们为什么会互相吸引?心理学家阿特金森( Atkinson,1954)、麦克亚当斯( McAdams,1980)等人认为,有两种动机影响人们的社会交往和人际吸引:一是亲和需求( the need for affiliation),它是指一个人寻求和保持许多积极人际关系的愿望;二是亲密需求( the need for intimacy),指人们追求温暖、亲密关系的愿望。人类的亲密和亲和需求与两个方面的因素有关:第一个因素与社会比较有关,它强调人们通过社会比较获得有关自己和周围世界的知识。沙赫特( Schachter,1959)认为人们之所以与他人亲近,是为了拿自己的感觉与其他在同样情境下的人比较。第二个因素与社会交换有关,它强调人们通过社会交换获得心理与物质酬赏。按照社会交换理论( social exchange theory)的观点,人们会尽量寻求并维持酬赏大于付出的人际关系。

2)人际吸引的基本原则。学习理论与诱因论提出了人际吸引的基本原则,分别为:①强化原则( principle of reinforcement),强化是学习理论的基本原则,用在人际吸引上就是我们喜欢能给予我们酬赏的人,讨厌给我们惩罚的人;②社会交换( social exchange),人们是否喜欢某个人取决于这个人提供给我们的成本及利益的评价,如果在与某个人的交往中,我们获得的收益大于成本,我们就会和他继续交往下去,并且对这种交往的评价也较高;如果在交往中付出多,收益少,交往有可能中断,我们对这种交往的评价也低;③联结原则( coupling principle),我们喜欢那些与美好经验联结在一起的人,而厌恶那些与不愉快经验联结在一起的人。

3)影响人际吸引的因素。许多因素对人际吸引有影响,心理学研究表明以下几个方面比较重要:①个人特质( personal traits),一个人的某些特征会决定他是否受人喜爱,影响人际吸引的个人特质包括三个:个人的温暖、能力和外表的吸引力;②相似性( similarity),人们倾向于喜欢在态度、价值观、兴趣、背景及人格等方面与自己相似的人,包括人口特征的相似性、态度的相似性等;③互补性( complementarity),指当双方的需要和期望产生互补时,就会相互吸引;④熟悉性( familiarity),熟悉性也会对人际吸引起作用,主要是因为熟悉的事物可让人解除戒心和舒服度上升,使个体对该事物的正性情感增加;⑤接近性( proximity),与他人空间上的接近也是增强人际吸引的因素之一,但随着时间的推移,这种影响会越来越小。

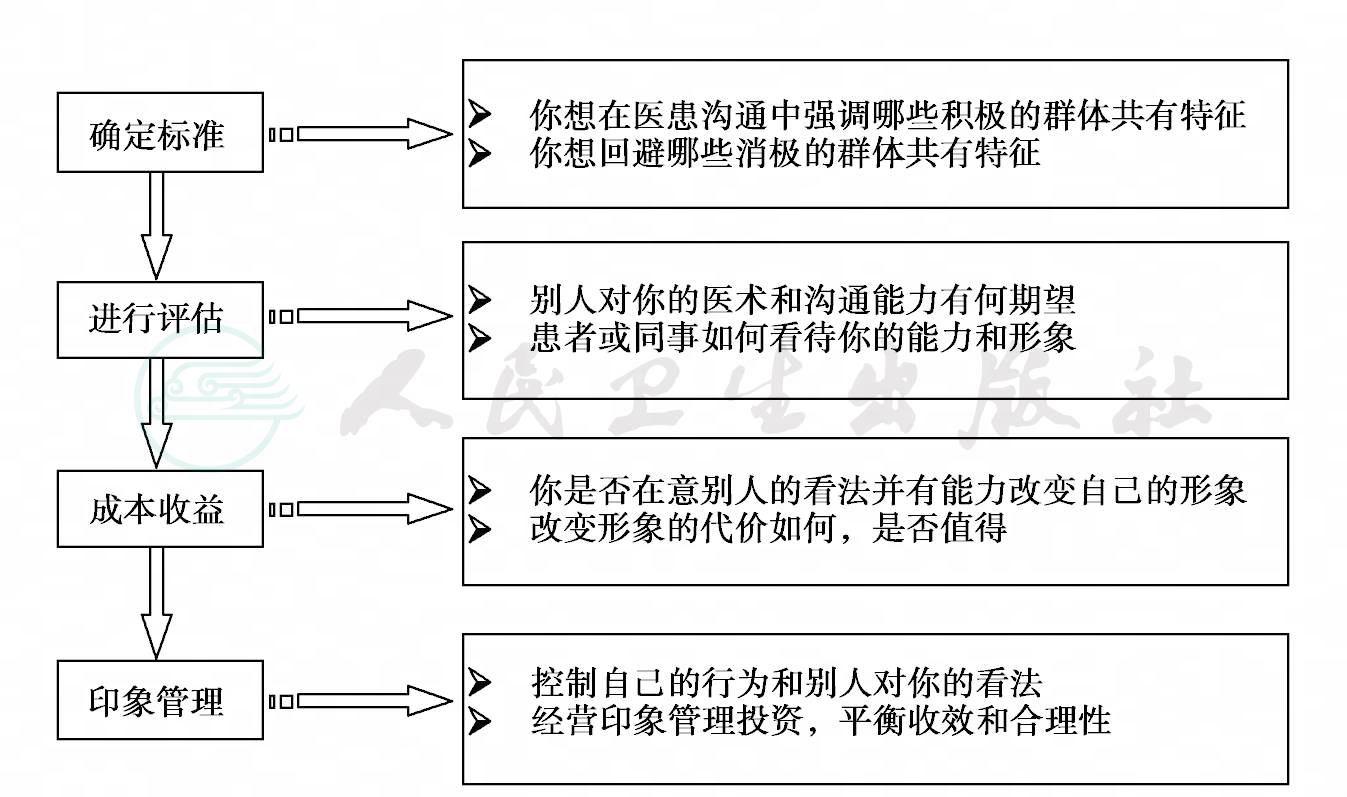

(三)印象管理

印象管理( impression management)也叫自我呈现( self presentation)是心理学家欧文·戈夫( Erving Goffman)通过系统的观察和分析于1959年提出的理论。印象管理是指一个人通过一定的方式影响别人形成对自己的印象的过程。它是自我调节的一个重要方面,也包括了与他人的社会互动,是自我认知观点的核心和人类的一种基本动机,即:不论个体在组织内部还是组织外部都渴望被别人积极看待,避免被别人消极看待。试图使别人积极看待自己的努力是获得性印象管理;而尽可能弱化自己的不足或避免使别人消极地看待自己的防御性措施是保护性印象管理。医务人员在临床工作及医患沟通中同样需要别人积极看待自己,希望在他人面前形成良好的印象(图3)。故掌握好印象管理的相关理论和策略有助于其树立良好形象,促进医患沟通。

图3 医患沟通中的印象管理

1.印象管理管理的深层含义

通常,人们总是倾向于以一种与当前的社会情境或人际背景相吻合的形象来展示自己,以确保他人对自己做出愉快的评价。印象管理是社会互动的一个根本方面,每种社会情境或人际背景都有一种合适的社会行为模式,这种行为模式表达了一种特别适合该情境的同一性,人们在交往中总是力求创造最适合自己的情境同一性。理解他人对自己的知觉与认知,并以此为依据创造出积极的有利于我们的形象,将有助于我们成功地与人交往。

2.印象管理的过程

印象管理的过程包括两个阶段,分别为形成印象管理的动机和进行印象建构。

(1)印象管理的动机:

是指人们想操纵和控制自己在他人心目中的印象的意愿程度。个体印象管理的动机水平将取决于以下三方面的因素:

1)印象与个人目标的相关性。越是与个人目标相关密切的印象,个体进行印象管理的动机就越强烈。个体的工作能力与工作方式,与个体的目标关系密切。

2)目标的价值。越是有价值的目标,个体进行印象管理的动机就越强烈。例如,晋升职称对某位医生来说,是非常有价值的目标,而同事和患者对自己工作能力与工作方式的评价,则直接影响职称的晋升,因此,该医生会非常在意让同事和患者形成有关自己工作能力与工作方式的好印象。

3)一个人期望留给他人的印象与他认为自己已经留给他人的印象之间的差异。这种差异越大,个体的印象管理的动机就越强。例如,某医生希望患者对自己的医德和医术能有良好的评价,当认为患者过去已形成有关自己医德、医术方面的不良印象,个体渴望改变这种印象,对自我印象进行管理的愿望就会更强烈。

(2)印象建构:

印象建构是指个体有意识地选择要传达的印象类型并决定如何去做的过程。印象建构又包含两个过程,即:选择要传达的印象类型和决定如何去做。

1)要传达的印象类型不仅包括个人的人格特征,也包括态度、兴趣、价值观或物理特征等。研究发现,有五个因素影响到我们选择试图要传达的印象类型,这五个因素是:①自我概念;②期望或不期望的同一性形象;③角色限制;④目标价值;⑤现有社会形象。

2)当人们选择了要传达的印象类型后,接下来要做的就是:决定如何去传达这一印象。但很少有研究探讨人们是如何选择合适的方式来影响他人形成对自己的印象的。例如:是以直接的方式来表达自己有能力,还是通过间接的方式来传达自己有能力,哪种方式更好?

不同的人进行印象建构的能力是不一样的,有些人可能比别人更善于建构自我形象。例如,研究发现:高度自我监控的管理者对协调其自我表现或印象更加敏感,反应更强。而这些高度自我监控的人也被认为更有可能获得提升,也更有可能取得成功。

3.印象管理的策略

人们最常使用印象管理的策略主要有降级防御策略和促进提升策略。

(1)降级防御策略:

当个体试图使自己为某消极事件承担最小责任或想摆脱麻烦时,就可以使用这种策略。这类策略包括:

1)解释:

试图做出解释或为自己的行为辩护。例如,自己身体不适,或感觉不好,或者有其他更重要的事情要做,因而影响了这件任务的完成等。

2)道歉:

当找不到合理的解释时,就为这一消极事件向他人道歉。这样的道歉不仅可以让人感到他的确有悔恨之意,而且,也会让人觉得这样的事情以后不会再发生了。例如,如果在医疗过程中确实存在有明显操作不当,这时如果先解释原因或强词夺理,往往会引起患者的反感,而如果能先表示歉意,再做出适当的解释,就更容易让人接受。

3)置身事外:

当个体与某不良事件不直接相关时,他们可以明确自己与某事无直接关系。使用这种方法,常常能使个体少受不好的事情的牵连,置身事外一定要在尊重客观事实的条件下使用。如发生医患纠纷且责任确实不在医方时,可通过媒体等渠道让公众知道纠纷的责任问题。

(2)促进提升策略:

当个体试图使自己对某一积极结果的责任最大化,或者想让自己看起来比实际更出色时,会使用这类策略。常常使用的这类策略有:

1)争取名分:

当人们认为自己应该为所做出的积极成果得到应有的认可时,通常会采用这种策略。如通过正式的渠道让人了解自己的贡献,或者通过非正式的渠道告诉关键人物自己所取得的成果。

2)宣扬:

当个体已受到赞扬,但还想让别人了解自己比原先所认为的做得更多,影响更大时,常常会采用这种策略。

3)揭示困难:

让人们了解自己尽管存在个人或组织方面的困难与障碍,但还是取得了积极的成果,这样就会使人对自己有更好的评价。

4)联合:

确保在适当的时间被看见与适当的人在一起,以让人们了解自己与成功事件的密切关系。例如,对入院新患者实行三级查房制度,让患者感受到被医生关注并感觉及时得到高级别医生的诊治。