贫血(anemia)的原因众多,有多种贫血分类方法。

(一)以网织红细胞计数与贫血及其原因分类

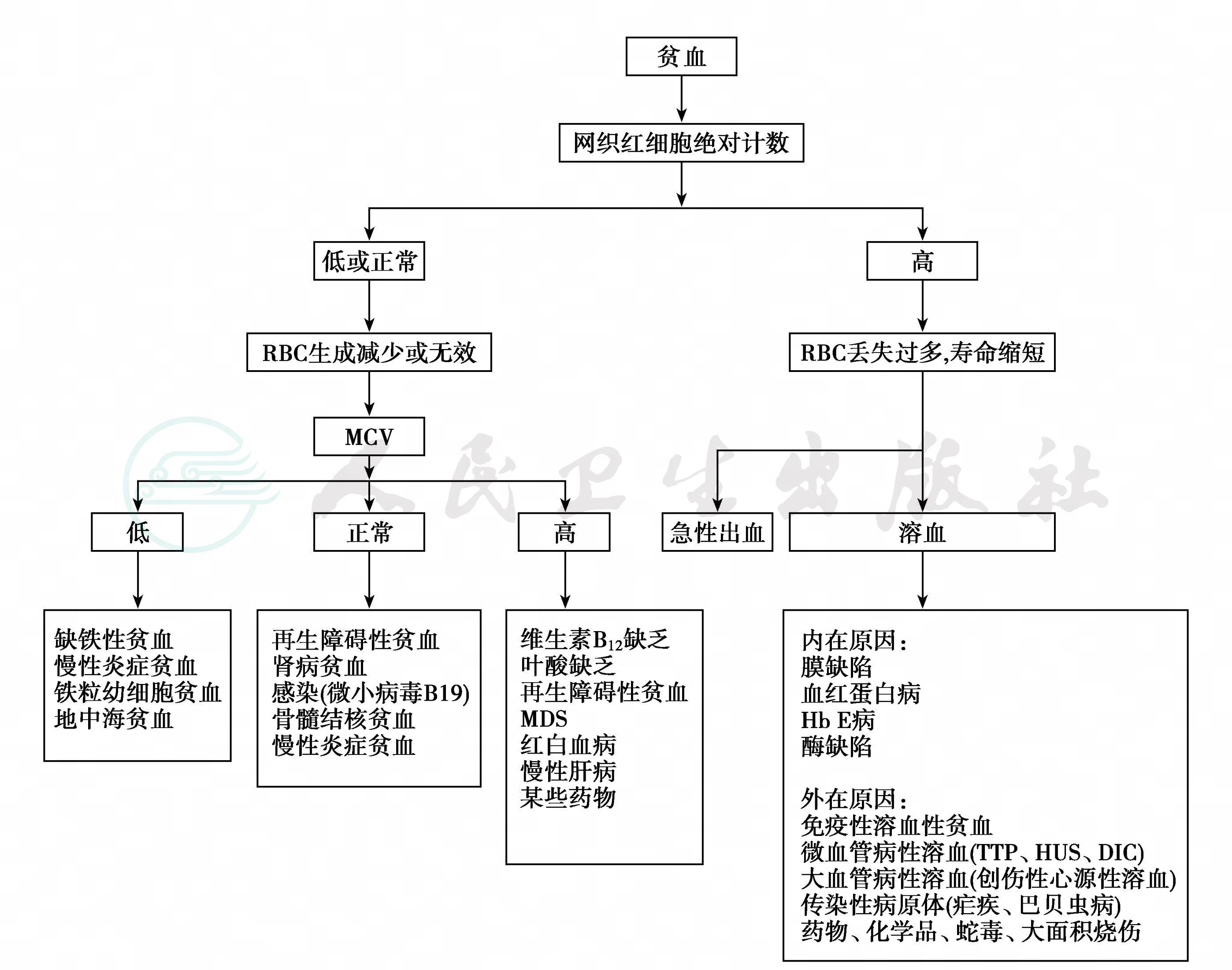

网织红细胞绝对计数可以将贫血初步分为红细胞生成减少(网织红细胞计数降低)和红细胞寿命缩短(网织红细胞计数增加)两大类。在网织红细胞计数降低分类中,根据红细胞MCV可以进一步分为3个亚类:①正常细胞贫血;②小细胞贫血;③大细胞贫血。依据网织红细胞计数和MCV对贫血及其原因进行分类的路线图(图2-16-1)。

图2-16-1 依据网织红细胞计数和MCV的贫血及其原因分类路线图

(二)以平均细胞体积与贫血及其原因分类

1.小细胞贫血

小细胞贫血(microcytic anemia)的特征是MCV<80fl,直径<6μm,并常伴随低色素,即MCHC<320g/L,可见于铁的缺乏、铁的失利用(慢性炎症状态)、珠蛋白合成缺陷(地中海贫血)以及血红素合成缺陷(幼粒细胞性贫血、铅中毒)等。

2.大细胞贫血

大细胞贫血(macrocytic anemia)的特征是MCV>100fl,直径>8μm。大细胞贫血可以表现为巨幼细胞和非巨幼细胞贫血,巨幼细胞贫血(megaloblastic anemia)可见于维生素B12和叶酸缺乏,骨髓增生异常综合征(MDS)等。非巨幼细胞贫血可见于溶血危象恢复期、慢性肝病和骨髓衰竭患者。

3.正常细胞贫血

正常细胞贫血(normocytic anemia)的特征是MCV在80~100fl。正常细胞贫血可见于肾性贫血、再生障碍性贫血等。

依据红细胞MCV进行贫血及其原因分类的路线图(图2-16-2)。

图2-16-2 依据红细胞MCV的贫血及其原因分类路线图

(三)以红细胞体积分布宽度与贫血及其原因分类

红细胞体积分布宽度(red blood cell distribution width,RDW)是以百分比表示的红细胞体积的变异系数,它表示所测定的红细胞群体积的变化范围,与外周血片中红细胞大小不均的程度相关。结合MCV,RDW有助于贫血原因的确定(表2-16-1)。但是这种分类不是绝对的,在不同MCV群体之间,RDW有一定的重叠。

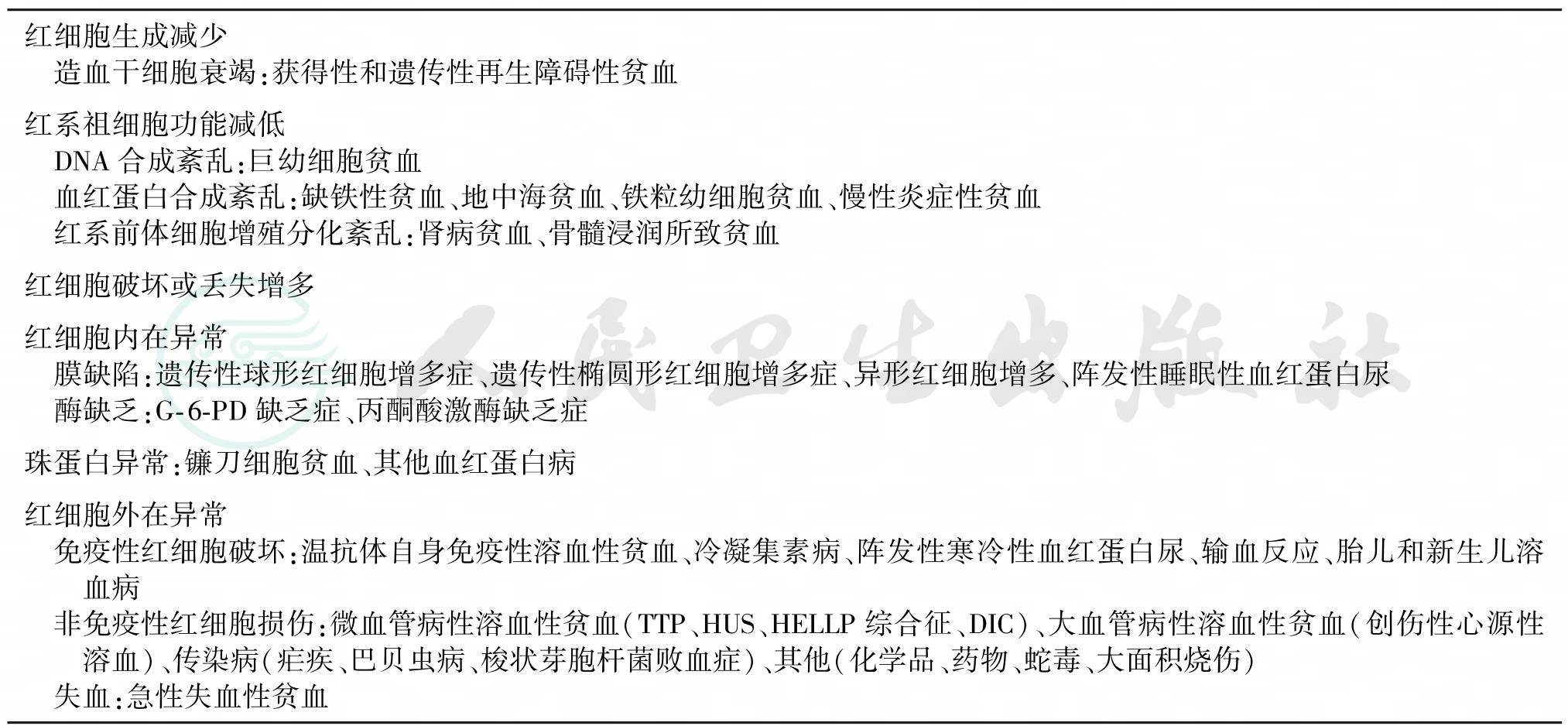

(四)以贫血的病理生理学分类

贫血的病理生理学分类是根据导致贫血的不同发病机制进行的贫血分类。这种分类将红细胞生成减少(如DNA合成异常)与红细胞破坏(溶血性贫血)或丢失过多区分开来(表2-16-2)。

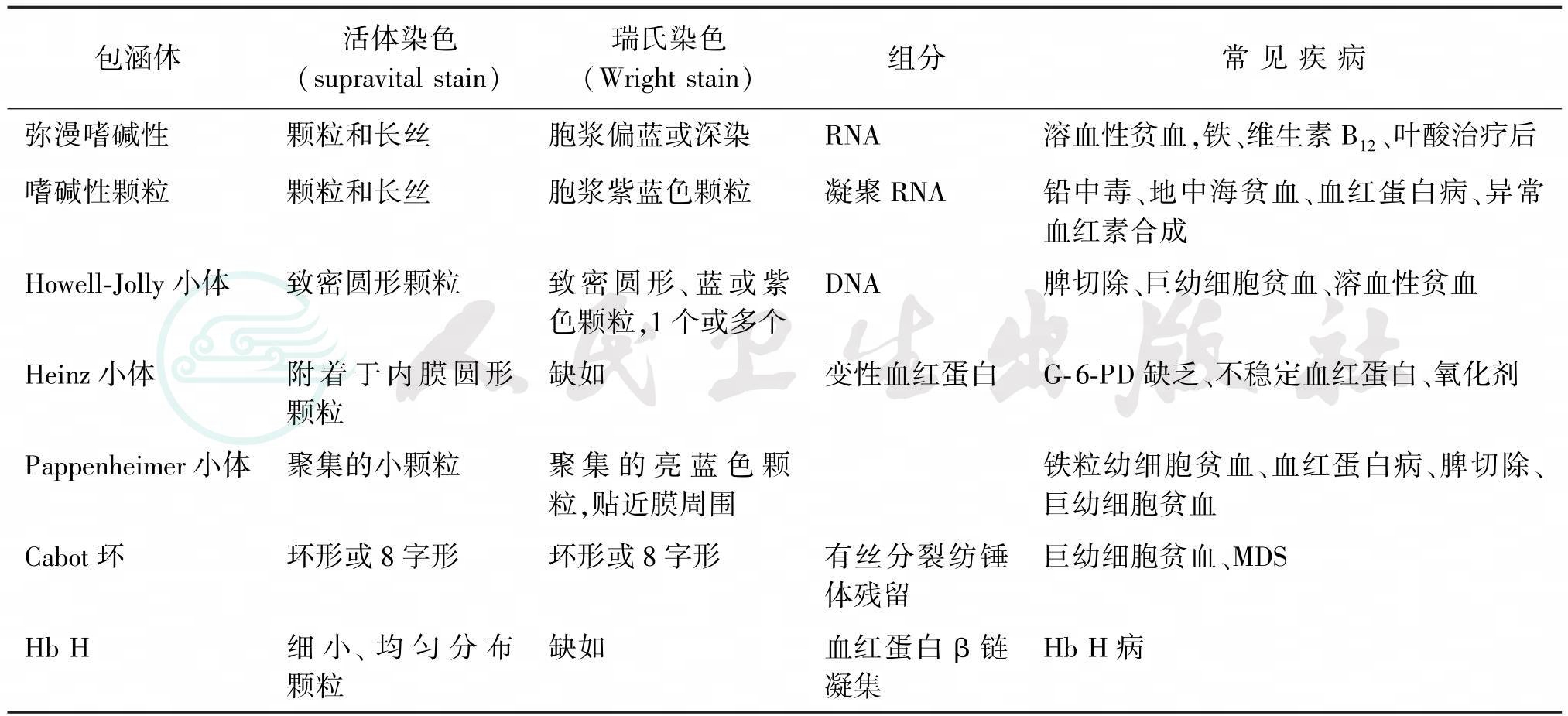

溶血性贫血(hemolytic anemia)的发生存在许多内在和外在原因。直接抗球蛋白试验有助于免疫介导的破坏与其他原因的区别。外周血涂片镜检对于溶血原因的确定尤为重要(表2-16-3)。

(一)无效红细胞生成和红细胞生成不足

红细胞生成(erythropoiesis)是指骨髓红系细胞增殖活性。正常红细胞生成发生在骨髓,产生有功能的红细胞并释放到外周血液循环中维持红细胞数量的稳定。

表2-16-1 依据MCV和RDW的贫血分类

表2-16-2 贫血的病理生理学分类

表2-16-3 红细胞内包涵体特征、组分与常见疾病的相关性

1.无效红细胞生成(ineffective erythropoiesis)

是指生成红细胞的红系祖细胞或前体细胞存在缺陷,这些有缺陷的祖细胞或前体细胞往往在其发育成熟并释放到外周血液循环之前在骨髓被破坏。常见的无效红细胞生成包括:

(1)DNA合成障碍:

如维生素B12或叶酸缺乏所致巨幼细胞贫血。维生素B12和叶酸是胸腺嘧啶核苷酸产生的辅助因子,而后者是DNA合成的原料。维生素B12或叶酸缺乏时,影响DNA复制、细胞有丝分裂,导致细胞凋亡增加,即无效红细胞生成。幼红细胞形态上表现为细胞核发育延迟,核浆发育失衡,形成大而畸形的巨幼红细胞。另外,反转录酶抑制剂(如抗HIV药物)也会干扰DNA的合成,造成巨幼细胞贫血。

(2)干祖细胞病理改变:

如骨髓增生异常综合征、先天性红细胞生成异常贫血等,由于获得性或先天性干细胞和(或)红系祖细胞的突变,导致无效红细胞生成,出现巨幼细胞贫血。

(3)珠蛋白合成障碍:

如地中海贫血。血红素与珠蛋白合成血红蛋白,各型地中海贫血由于组成珠蛋白的不同肽链存在先天异常,使珠蛋白合成障碍,无效红细胞生成,导致正常血红蛋白合成减少。

(4)血红素合成酶缺乏或功能障碍:

如铁粒幼细胞贫血,由于血红素合成途径中的酶先天性缺乏(卟啉症)或获得性功能障碍(铅中毒),阻断了原卟啉合成或铁与原卟啉的结合,导致铁在线粒体中沉积,发生铁粒幼细胞贫血。

在这些贫血中,尽管骨髓中红系前体细胞数量增加,但有效的红细胞生成率降低,导致外周循环血液中正常红细胞数量减少,血红蛋白浓度降低,引发贫血。

2.红细胞生成不足(insufficient erythropoiesis)

是指骨髓红系前体细胞减少,导致红细胞生成减少。以下几种因素会引起红细胞生成减少:

(1)血红蛋白合成障碍:

如缺铁性贫血(摄入不足、吸收不良、慢性失血过多),如前所述,铁是血红蛋白合成的必需原料,缺铁时导致血红蛋白合成障碍,红细胞内血红蛋白浓度降低。

(2)促红细胞生成素(erythropoietin)缺乏:

如肾脏疾病。促红细胞生成素是一种促进红系前体细胞增殖和成熟的激素,正常情况下主要来源于肾小球旁细胞的分泌,肾病肾功能不全时促红细胞生成素分泌减少,导致红细胞生成不足。

(3)自身免疫损伤或造血抑制:

如再生障碍性贫血、获得性纯红细胞再生障碍性贫血、细小病毒B19感染等,造血干祖细胞和(或)造血微环境受自身免疫反应损伤,导致干祖细胞增殖、分化功能障碍,不仅红细胞生成不足,还可能出现全血细胞减少。

(4)骨髓浸润:

红系前体细胞因肉芽肿(结节病)、纤维化或恶性肿瘤细胞(急性白血病、淋巴瘤、骨髓瘤或其他恶性肿瘤)骨髓浸润而增生受抑,导致红细胞生成不足。

(二)急性失血和溶血

急性失血(创伤)或早产儿溶血可以导致贫血(慢性失血导致铁缺乏,属于红细胞生成不足所致贫血)。急性失血和大量溶血时,尽管骨髓红细胞生成代偿性增加,但是无法弥补过度的红细胞丢失或破坏,因而发生贫血。

许多原因会导致溶血的发生,包括红细胞膜、酶系统或血红蛋白的内在缺陷;以及抗体介导的自身免疫反应、机械性损伤和感染相关破坏等外在因素。

贫血的临床症状和体征取决于:①贫血的进展速度;②贫血的严重程度;③组织对缺氧的代偿能力和机体对缺氧的适应能力;④患者的生活状态等。

乏力、疲倦、耐劳力下降是典型的贫血早期常见症状,进一步发展会出现气短、头晕、头痛、耳鸣、记忆力下降和精力不集中等相应症状。皮肤、黏膜苍白是贫血最常见和最显著的客观体征,睑结膜、手掌皮肤皱纹处等部位的苍白表现对贫血的判断较为可靠,而甲床的苍白缺乏诊断价值。需要注意的是,内外环境因素的刺激可能会影响对贫血体征的判断,如寒冷环境中血管收缩或交感神经兴奋会导致皮肤苍白,而炎症、热辐射等使血管扩张,掩盖了贫血的苍白。进展缓慢的轻中度贫血虽有贫血的典型体征,但缺乏相应的贫血症状,而严重贫血不仅表现为典型的症状和常见体征,还可能出现皮肤干燥、下肢水肿,甚至发热、肌无力、嗜睡等体征。

贫血可累及各个系统,不同组织和器官对缺氧的代偿能力和适应性不同,因此具有相应的不同临床表现。

(一)心血管系统

贫血对心血管功能的影响取决于患者的年龄和贫血的严重程度。年轻患者出现进展缓慢的轻中度贫血,由于心血管系统良好的代偿性,可能没有贫血的临床症状和体征。相反,对于老年患者,则可能出现心悸、气短,甚至心动过速等症状和体征。进展迅速的严重贫血,心血管功能失代偿,表现为心动过速、低血压、脉压增大,部分患者因心脏扩大、心尖部或心底部可闻及柔和的收缩期吹风样杂音。心肌储备进一步降低导致缺血性心绞痛、心力衰竭。

(二)消化系统

贫血对消化系统功能的影响主要表现为消化腺分泌减少、胃肠蠕动功能紊乱,导致食物中的营养成分消化、吸收障碍,进一步加重贫血。常见食欲缺乏、恶心、呕吐、腹胀,甚至腹泻,部分患者有明显舌炎。消化系统疾病又是贫血的常见原因,所以除了贫血对消化系统的影响之外,还可能存在消化系统疾病本身的相应症状和体征。

(三)泌尿生殖系统

贫血早期主要是影响肾小管,导致肾脏浓缩功能减退,表现为多尿、尿比重降低,贫血晚期或严重贫血则影响肾小球的功能,出现蛋白尿。另外,长期贫血会导致月经失调(闭经)和性欲减退。