一、支气管肺炎临床路径标准住院流程

(一)适用对象

第一诊断为支气管肺炎(ICD–10:J18.0)。

(二)诊断依据

根据《临床诊疗指南·小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005),《诸福棠实用儿科学(第8版)》(人民卫生出版社,2015),《儿童社区获得性肺炎管理指南(2019年版)》(中华儿科杂志)。

1.一般临床表现:起病或急或缓,常伴有发热,热型不定,新生儿或体弱儿亦可不发热。患儿常有烦躁不安、精神萎靡、食欲减退或呕吐、腹泻等症状。

2.呼吸道症状与体征:咳嗽、喉部痰声、气促,重症表现为鼻翼扇动、口周和指(趾)端发绀及三凹征。部分患儿双肺可闻及固定性细湿啰音。叩诊多正常,但当病灶融合累及部分或整个肺叶时,可出现肺实变体征。

3.其他系统症状与体征:重症肺炎常伴发其他系统功能异常,如心率增快、烦躁不安、意识障碍、昏迷、惊厥、肠鸣音消失等。出现上述临床表现时,应警惕在支气管肺炎过程中发生心力衰竭、中毒性脑病等肺外并发症。

4.胸部X线:沿支气管分布的小斑片状肺实质浸润阴影,以双肺下野、中内带及心膈角较多,由于细支气管的阻塞,可发生局部肺不张或肺气肿。也可以表现为节段性和大叶性肺部实变或不张。

5.实验室检查:

(1)外周血常规和CRP:细菌感染时,白细胞总数和中性粒细胞多增多,CRP有不同程度升高;病毒性肺炎时,白细胞总数多正常或减少,CRP正常或轻度升高。

(2)呼吸道病原学检测:本病可由不同病原所致,需要进行常见的呼吸道病毒抗原检测;支原体、衣原体抗体检查;细菌培养和药敏试验。

(三)治疗方案的选择

根据《临床诊疗指南·小儿内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005);《诸福棠实用儿科学(第8版)》(人民卫生出版社,2015);《儿童社区获得性肺炎管理指南(2013修订)》(中华儿科杂志)。

1.一般治疗:保持适当的室温(20℃左右)及湿度(60%左右),注意休息,保持呼吸道通畅。如患儿烦躁不安,可给适量镇静药物。供给充足水分,给热量丰富、易于消化的食物。

2.抗菌药物治疗:细菌性肺炎时合理选用敏感抗菌药物,选择最佳给药方案,及时、足量、必要时联合应用,在明确病原后则给予针对性治疗。

3.抗病毒治疗:奥司他韦、帕拉米韦、扎那米韦是神经氨酸酶抑制剂,可用于甲型和乙型流感病毒的治疗。重组人干扰素-α1b雾化吸入或肌内注射治疗病毒性肺炎。更昔洛韦目前是治疗CMV感染的首选药物。

4.对症治疗:高热者可用物理降温或药物降温;咳嗽者可用镇咳祛痰剂;有喘息症状者可用解痉平喘药;有低氧症状者吸氧;腹胀者可用肛管排气、胃肠减压;并发脓胸、脓气胸者进行胸腔抽气、抽脓,或闭式引流。

(四)标准住院日为7~14天

(五)进入路径标准

1.第一诊断必须符合ICD-10:J18.0支气管肺炎编码。

2.当患儿同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

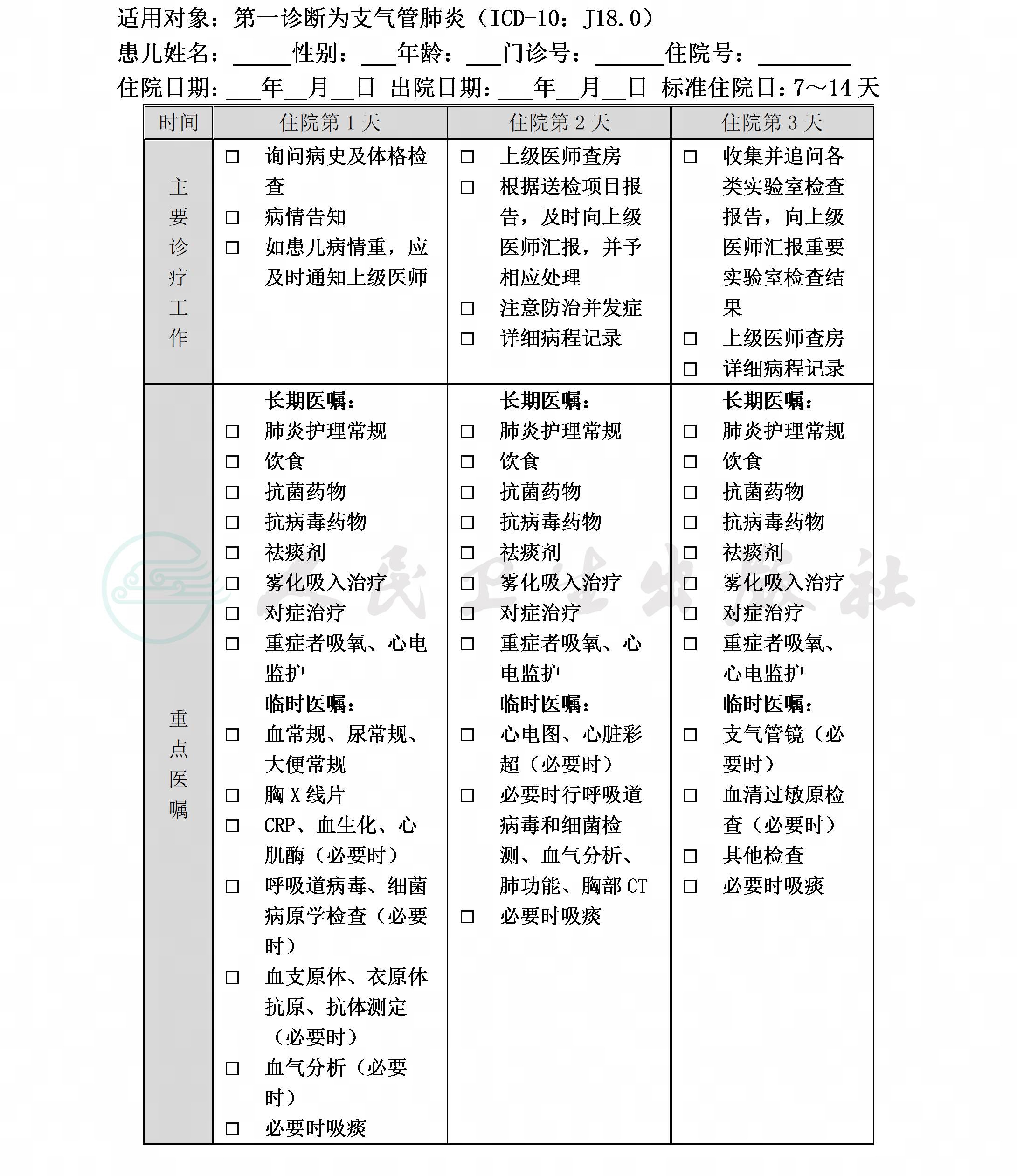

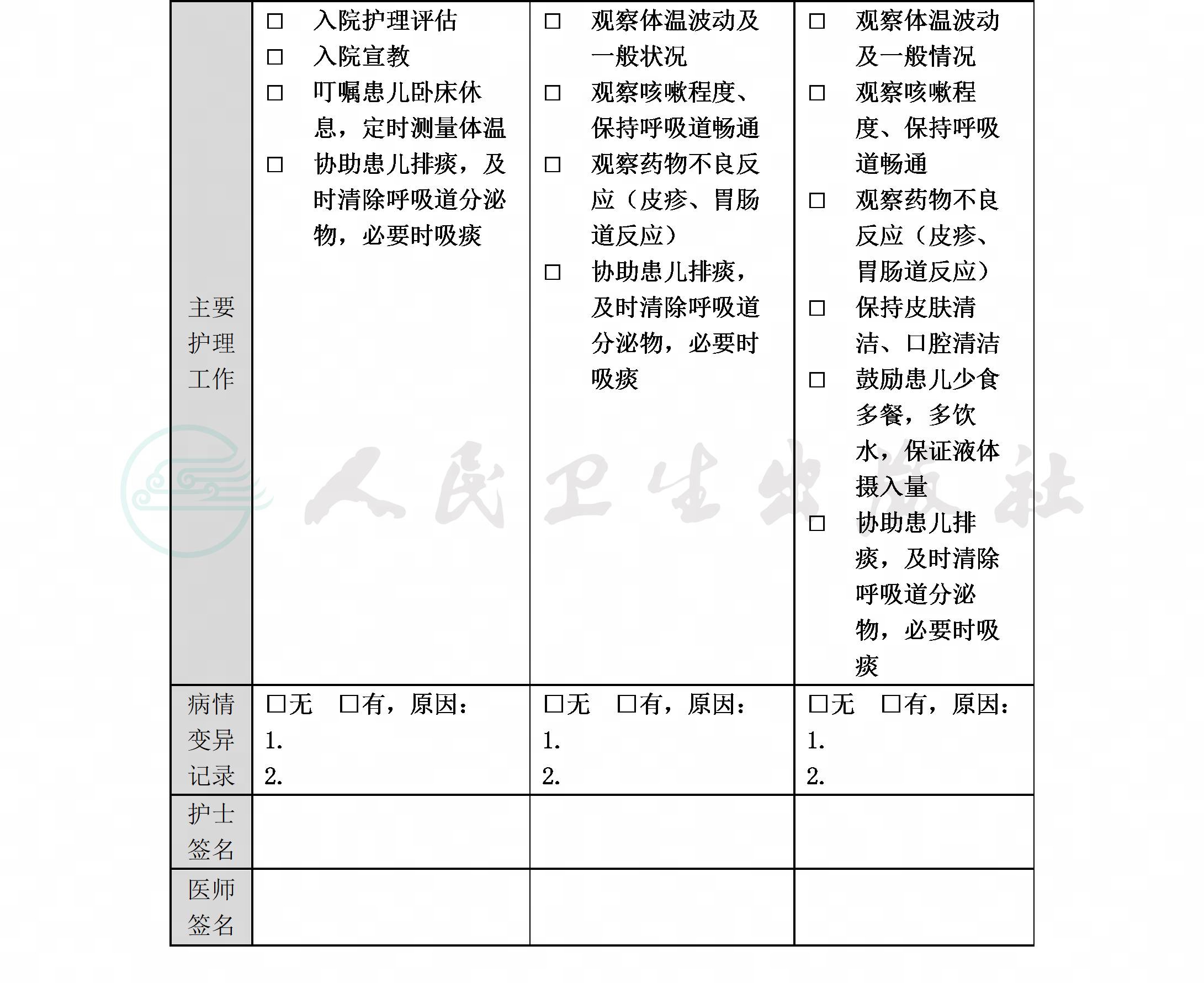

(六)入院后第1~2天

1.必需的检查项目:

(1)血常规、CRP、尿常规、大便常规;

(2)胸X线片;

2.根据患儿情况可选择的检查项目:

(1)呼吸道病毒抗原、细菌病原学检查;

(2)血支原体、衣原体抗体测定;

(3)血气分析;

(4)血生化及心肌酶谱;

(5)心电图。

(6)胸部CT

3.必要的告知。

入选临床路径、加强拍背等护理、注意观察肺部症状变化。

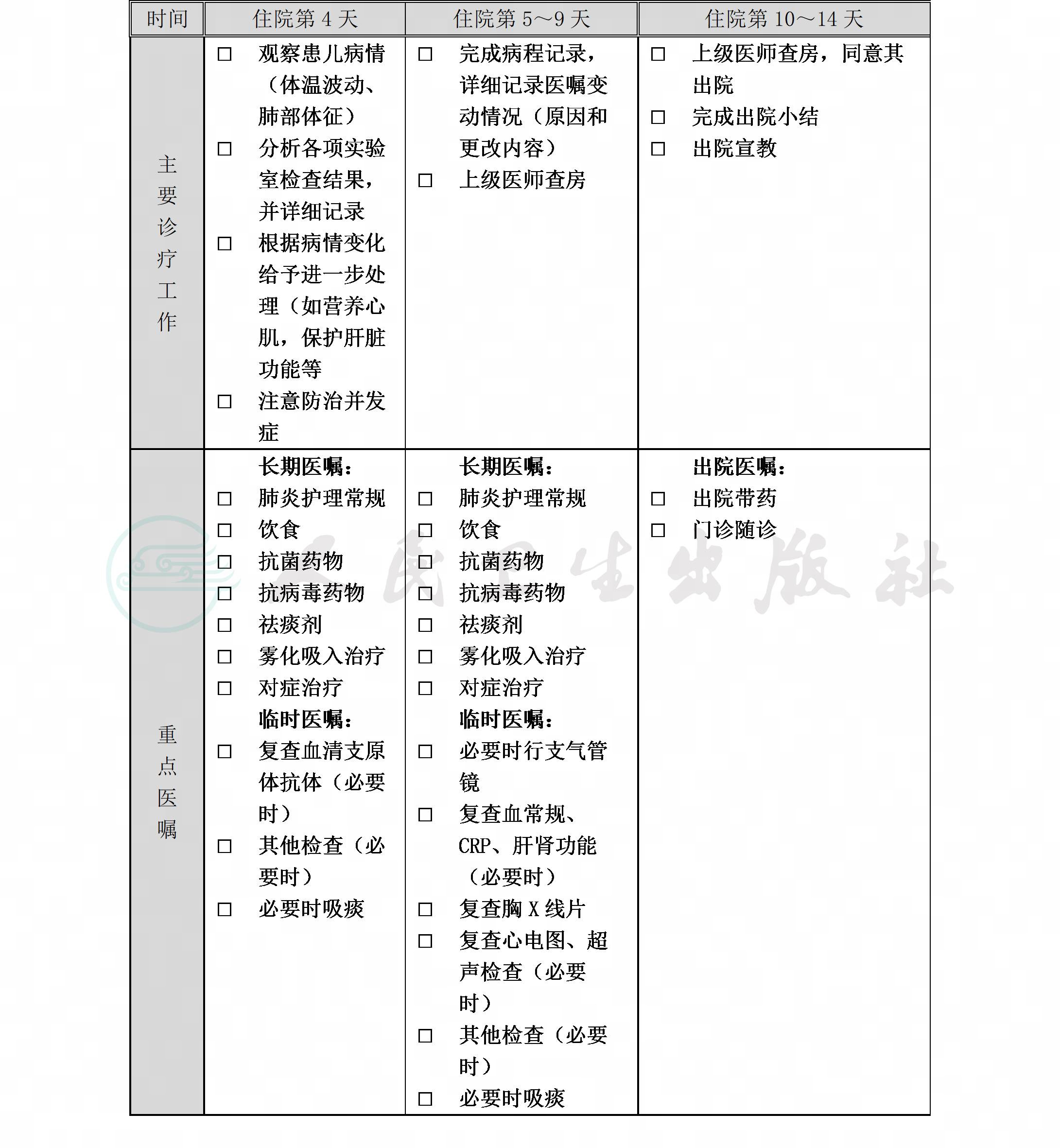

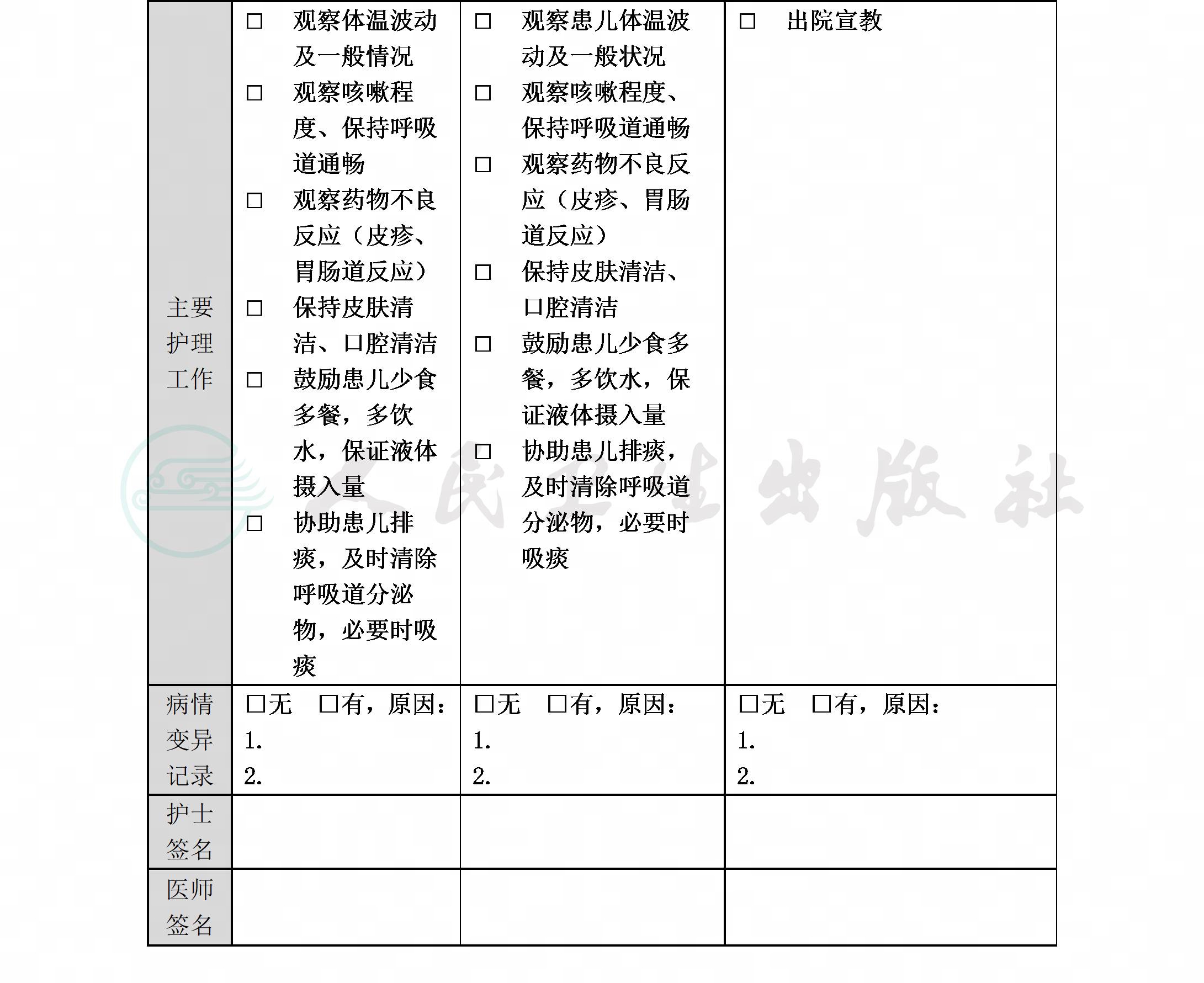

(七)入院后3~9天

1.根据患儿情况可选择的检查项目:

(1)复查血常规、尿常规、大便常规;

(2)血气分析检查;

(3)心电图检查;超声检查;

(4)各种呼吸道病原学复查;

(5)肺功能检查;

(6)肺CT;

(7)支气管镜检查。

2.必要的告知:

在支气管肺炎过程中如出现心力衰竭、呼吸衰竭、DIC、中毒性脑病等临床表现,及时出支气管肺炎临床路径。

(八)药物选择与使用时间

抗菌药物:按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2015〕43号)执行。《诸福棠实用儿科学(第8版)》(人民卫生出版社,2015);《儿童社区获得性肺炎管理指南(2013修订)》(中华儿科杂志)

(九)出院标准

1.咳嗽明显减轻;

2.连续3天腋温<37.5℃;

3.肺部体征改善;

4.胸X线片示炎症明显吸收。

(十)变异及原因分析

1.难治性肺炎:即对常规抗感染治疗不能控制疾病,包括以下几个方面:

(1)体温不退、肺炎体征没有明显缓解,需要改用其他抗菌药物。

(2)病情进行性加重,出现肺外并发症,需要加用其他治疗方案。

(3)肺炎吸收不明显。

2.由于上述原因导致治疗费用和延长住院时间。

二、支气管肺炎临床路径表单