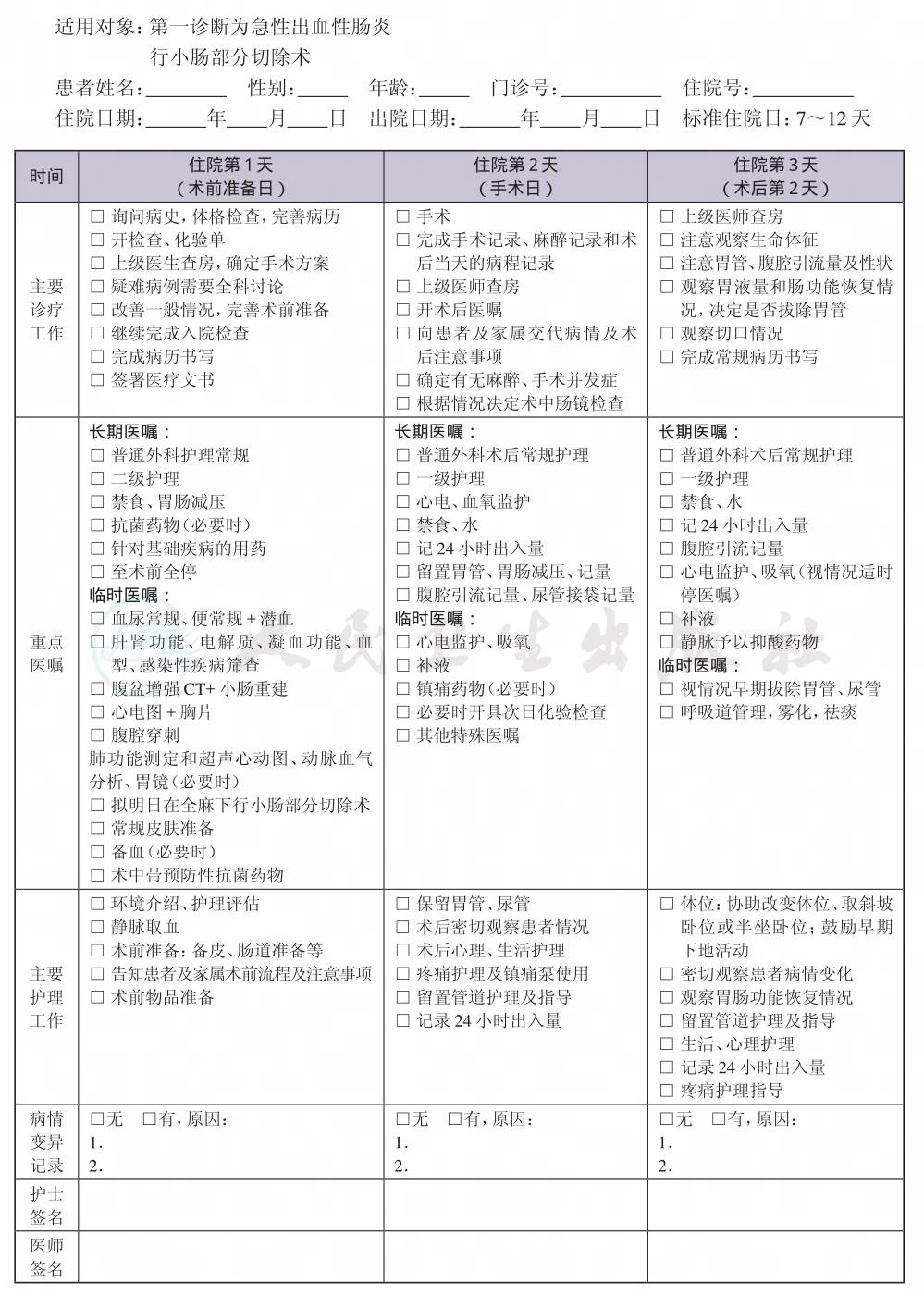

一、 急性出血性肠炎临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为急性出血性肠炎。

行小肠部分切除术。

(二) 诊断依据

根据《黄家驷外科学》(第7版)(人民卫生出版社)。

1.病史 腹痛、腹泻、血便,合并发热等中毒症状;腹胀、呕吐等;发病前有不洁饮食史或上呼吸道感染史。

2.体征 腹膜炎征象。

3.辅助检查 血常规、便常规+潜血;腹盆增强CT+小肠重建;腹腔穿刺。

(三) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合急性出血性肠炎。

2.符合以下指征而行小肠部分切除术者

(1) 因肠坏死或穿孔而出现腹膜刺激征象;

(2) 反复肠道大量出血,非手术治疗无法控制;

(3) 在非手术治疗下,肠梗阻的表现逐渐严重;

(4) 局部体征加重,全身中毒症状明显,有休克的倾向;

(5) 诊断不能确定,不能排除其他急需手术治疗的急腹症者。

3.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四) 标准住院日

7~12天

(五) 住院期间的检查项目

术前准备12~24小时

1.必需的检查项目

(1) 血尿常规、便常规+潜血;

(2) 肝肾功能、电解质、凝血功能、血型、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等);

(3) 腹盆增强CT+小肠重建;

(4) 心电图和胸片;

(5) 腹腔穿刺液。

2.根据患者病情进行的检查项目

(1) 肺功能测定、超声心动图、动脉血气分析等;

(2) 根据患者病情必要时行胃肠镜鉴别诊断。

(六) 治疗方案的选择

根据《黄家驷外科学》(第7版)(人民卫生出版社)。

1.符合以下指征需考虑行手术治疗

(1) 因肠坏死或穿孔而出现腹膜刺激征象;

(2) 反复肠道大量出血,非手术治疗无法控制;

(3) 在非手术治疗下,肠梗阻的表现逐渐严重;

(4) 局部体征加重,全身中毒症状明显,有休克的倾向;

(5) 诊断不能确定,不能排除其他急需手术治疗的急腹症者。

2.术前予以保守治疗 禁食、胃肠减压;积极纠正水电解质平衡、贫血、中毒性休克等。

3.征得患者同意。

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)执行,并结合患者的病情决定抗菌药物的选择,应用广谱抗生素与甲硝唑以控制肠道细菌特别是厌氧菌的生长。

(八) 手术日

进入路径24小时内。

1.麻醉方式 气管插管全麻。

2.手术方式 小肠部分切除术。

3.手术内置物 可能使用闭合器(肠道重建用);胃管、腹腔引流管;根据术中情况决定是否放置中心静脉导管。

4.术中用药 麻醉常规用药、术后镇痛泵的应用。

5.输血 视术中情况定。

6.病理 无特殊情况,一般不行术中快速冰冻病理检查。

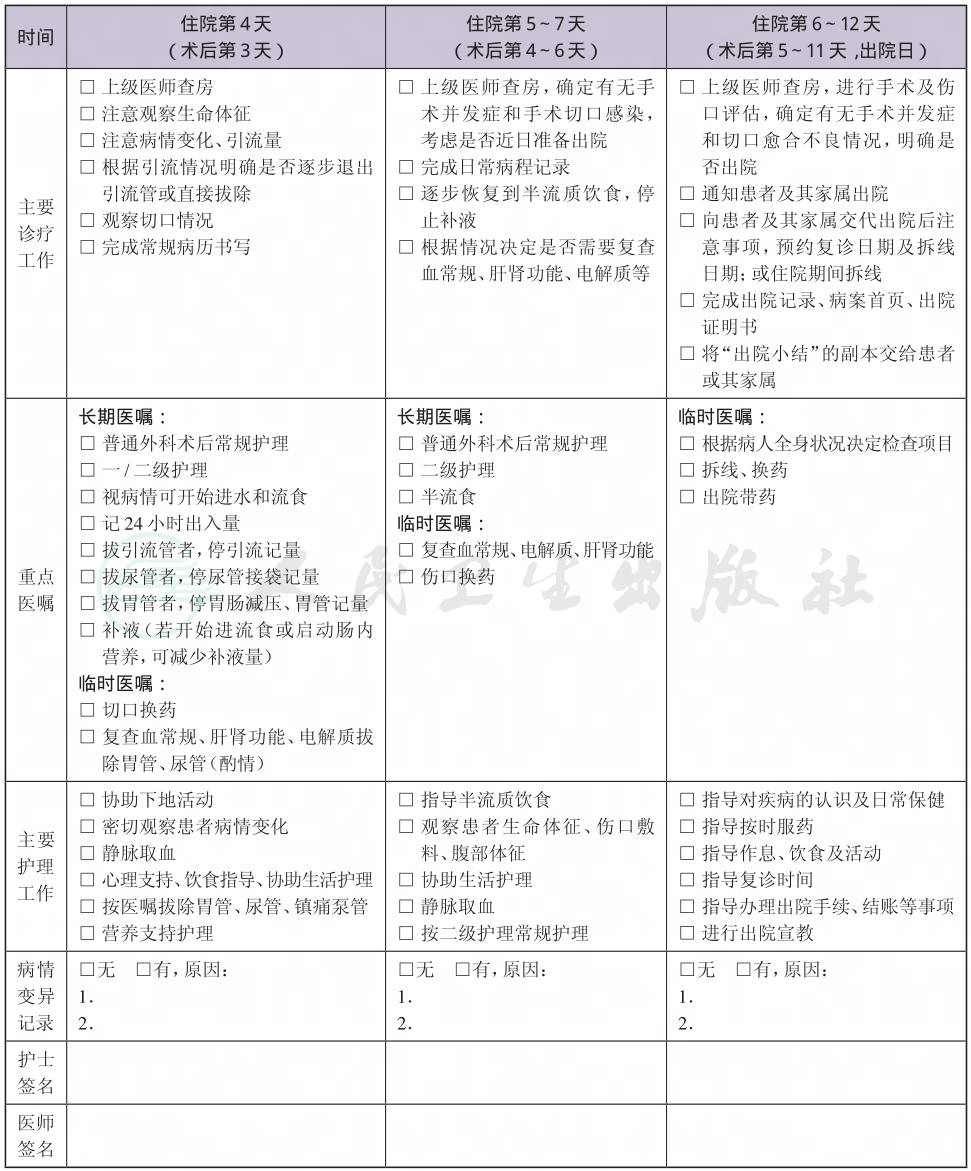

(九) 术后恢复6~12天

1.必需复查的检查项目

(1) 血常规、肝肾功能、电解质;

(2) 出院1个月后门诊复诊。

2.术后用药 静脉补液或肠外营养;抑酸药物;抗菌药物。

3.术后饮食指导。

(十) 出院标准

1.无发热,恢复肛门排气排便,可进半流食,无需肠外营养支持或静脉补液。

2.引流管拔除,伤口无感染,无皮下积液(或门诊可处理的少量积液)。

3.没有需要住院处理的并发症和(或)合并症。

(十一) 变异及原因分析

1.术前合并其他基础疾病影响手术的患者,需要进行相关的诊断和治疗。

2.术前需确定手术方式,视术中情况决定具体手术方式。

3.若术中决定行肠造口术,或病情需要行小肠广泛切除而致短肠综合征者,则转入相应临床路径。

4.围术期病情危重,必要时转入重症监护室,导致住院时间延长,住院花费增多,则转入相应临床路径。

二、 急性出血性肠炎临床路径表单