一、 小肠憩室临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断符合小肠憩室。

(二) 诊断依据

1.病史、体格检查(腹痛、消化道出血、穿孔、肠梗阻)。

2.影像学检查(消化道造影、CT或MRI)。

3.胶囊镜或小肠镜检查。

(三) 进入路径标准

1.第一诊断符合小肠憩室疾病编码。

2.15岁≤年龄≤65岁。

3.有明显症状(腹痛、慢性失血、不全肠梗阻)的单发憩室。

4.憩室不位于十二指肠、蔡氏韧带起始部或回盲部。

5.无小肠穿孔、急性消化道出血、完全性肠梗阻、肠套叠、肠坏死、腹腔内瘘或外瘘形成。

6.无严重心肺疾患或其他脏器严重疾病、休克。

7.同时有其他疾病诊断,但住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施。

(四) 标准住院日

12天

(五) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、便常规及潜血、血型、肝肾功能、肿瘤标记物、感染性疾病筛查、凝血功能;

(2) 心电图、心脏超声、胸部X光片、肺功能;

(3) 腹平片和消化道造影;

(4) 腹腔CT;

(5) 消化道内镜。

2.根据患者病情进行的检查项目 冠脉造影、冠脉CTA及其他脏器功能评估检查。

(六) 治疗方案的选择

1.根据病史、患者意愿选择开腹或经腹腔镜。

2.根据憩室位置、大小等,选择憩室及部分肠壁切除术、小肠节段切除术、憩室内翻或肠造口术。

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

该手术为Ⅱ类切口,预防性使用二代头孢菌素,术后无需追加;术后出现腹腔、切口、血行等明确感染表现时,依据体液培养、血培养或分泌物培养+药敏等证据按原则使用相应药物。

(八) 手术日入院

第3至第4日

(九) 术后恢复

术后观察腹腔情况、消化道功能、吻合口功能、水电解质平衡、有无感染、切口愈合,通常3~6天。

(十) 出院标准

1.生命体征平稳,无37.5℃以上体温。

2.无重要脏器功能障碍,无电解质紊乱。

3.胃肠功能基本正常,可经口进流食、半流食、普食。

4.无肠梗阻征象。

5.引流已拔除。

6.无切口愈合不良。

(十一) 变异及原因分析

1.多发憩室或恶变可能。

2.憩室位于特殊位置或合并急性穿孔、出血、肠梗阻等。

3.因上述原因可能导致手术方式改变。

4.术后严重并发症如感染、出血、胃肠功能障碍、吻合口狭窄、伤口愈合不良。

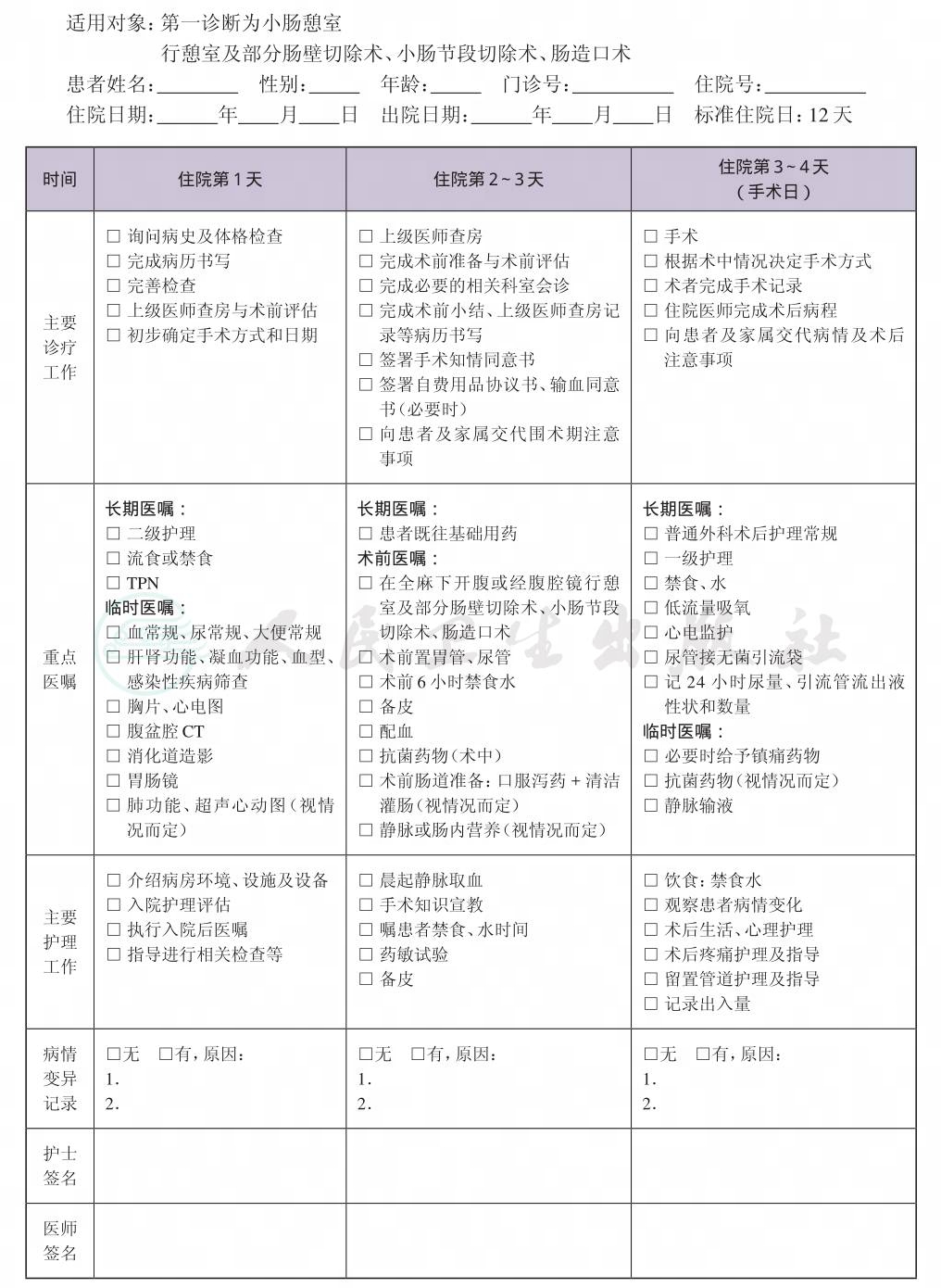

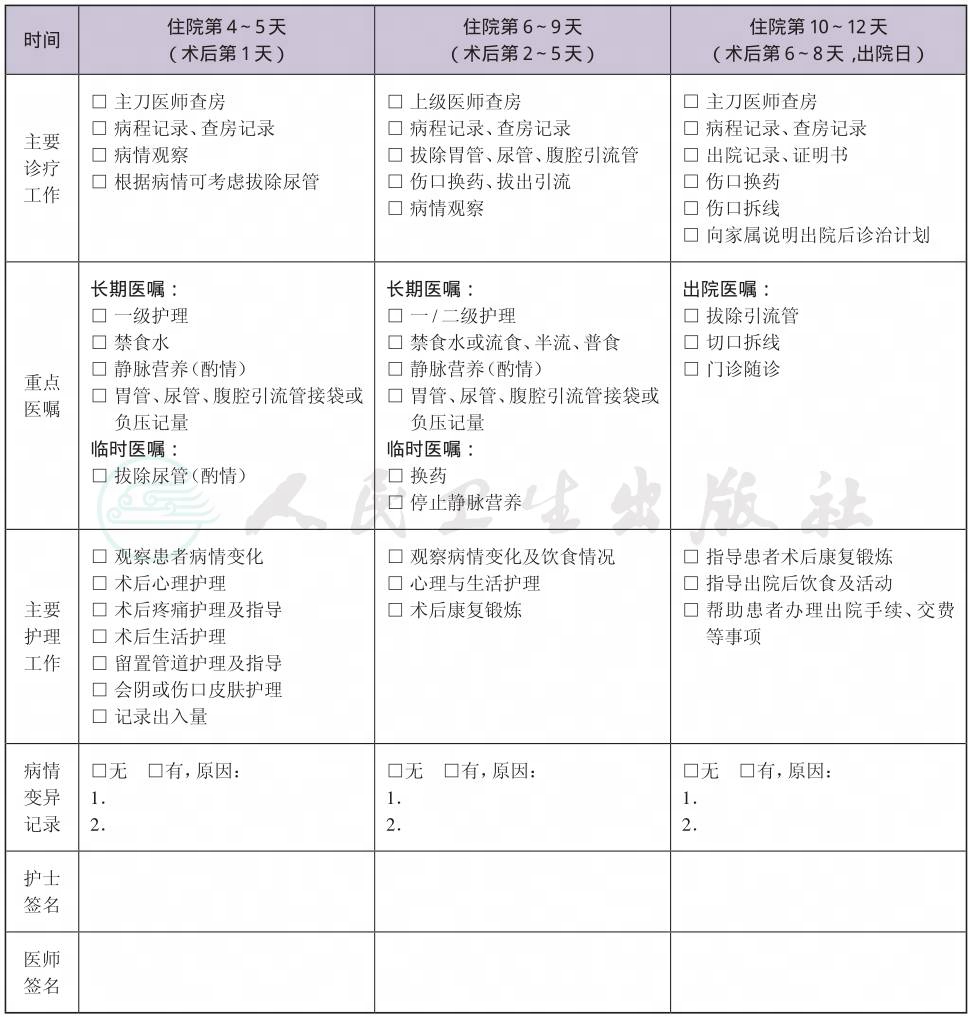

二、 小肠憩室临床路径表单