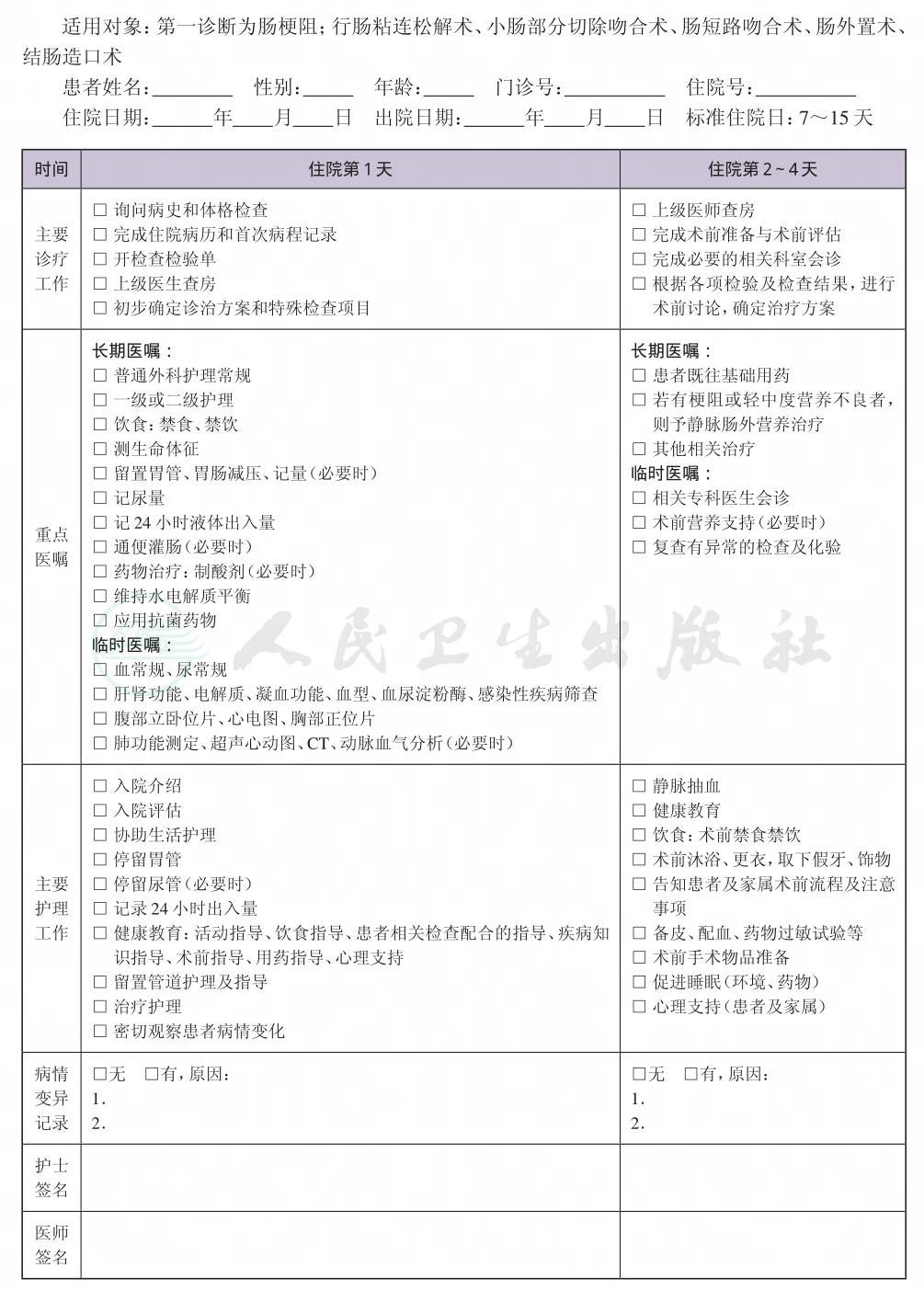

一、 肠梗阻临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为肠梗阻。

行肠粘连松解术、小肠部分切除吻合术、肠短路吻合术、肠外置术、结肠造口术。

(二) 诊断依据

根据《临床诊疗指南 外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《外科学》(第7版)(人民卫生出版社),《胃肠外科学》(人民卫生出版社)。

1.病史 腹痛、腹胀、呕吐并肛门停止排气排便。

2.体征 单纯梗阻早期患者表情痛苦,严重患者可出现脱水、虚弱或休克现象。

3.查体 腹部查体可见腹胀、肠型、蠕动波,触诊可有压痛,叩诊鼓音,听诊肠鸣音活跃,可闻及气过水声及高调金属音或振水音。绞窄性肠梗阻,可表现为腹膜炎体征,有时可有移动性浊音,腹壁压痛,肠鸣音微弱或消失。

4.辅助检查 白细胞计数、血红蛋白和红细胞比容都可增高,尿比重增高,血气分析、血生化、肾功能紊乱。X线检查可辅助诊断。

(三) 进入路径标准

根据《临床诊疗指南 外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《外科学》(第7版)(人民卫生出版社),《胃肠外科学》(人民卫生出版社)。

经保守治疗无效拟行肠粘连松解术、小肠部分切除吻合术、肠短路吻合术、肠外置术、结肠造口术。

(四) 标准住院日

为7~15天

(五) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规;

(2) 肝功能、肾功能、电解质、凝血功能、血型、血淀粉酶、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等);

(3) 腹部立卧位片;

(4) 心电图、胸部正位片。

2.根据患者病情进行的检查项目 如消化系统肿瘤标记物检查、腹部超声检查、腹部CT、肺功能测定、钡灌肠或结肠镜、动脉血气分析、超声心动图等。

(六) 治疗方案的选择

1.禁食水、胃肠减压。

2.补充水、电解质。

3.纠正酸碱平衡紊乱。

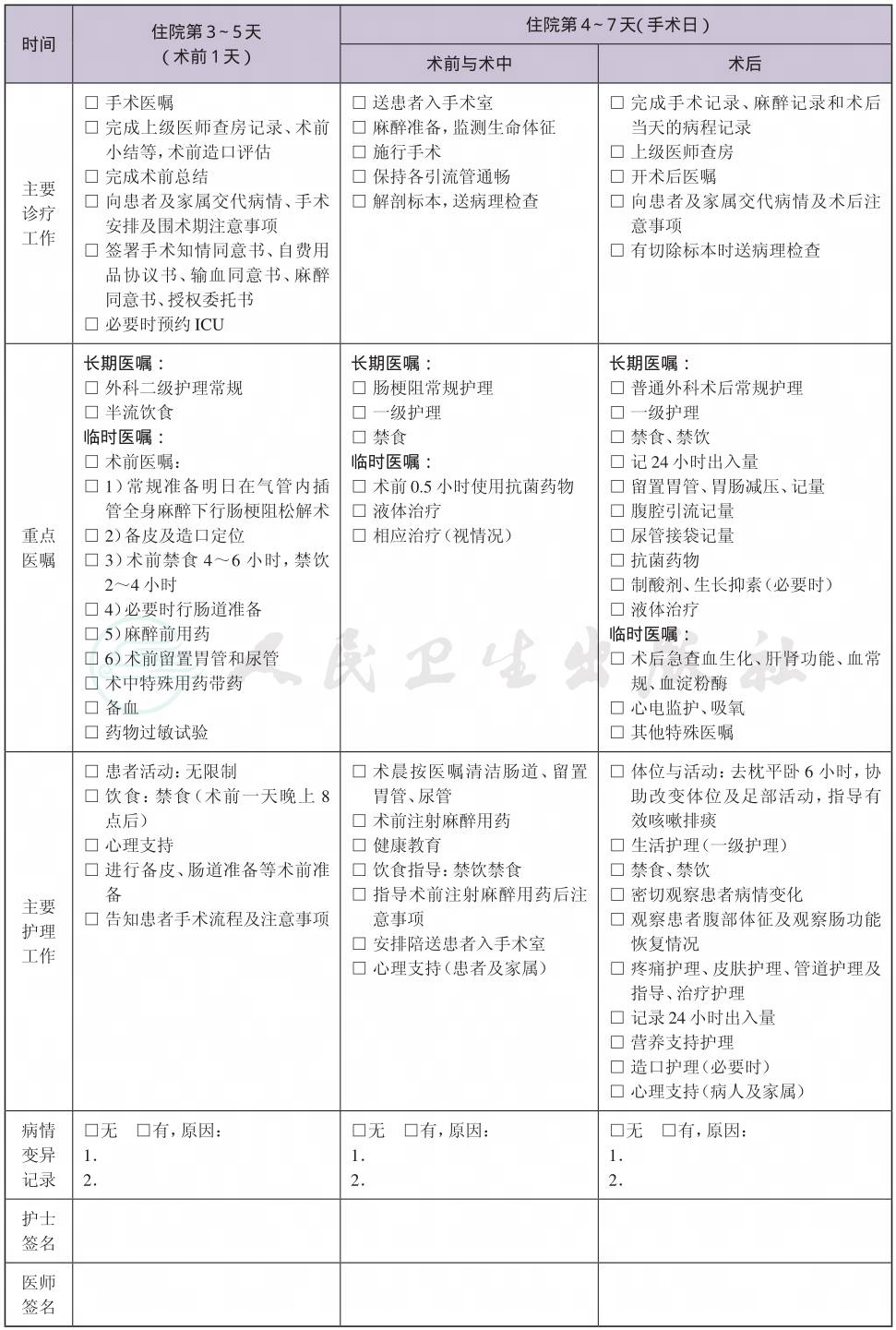

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)执行。建议使用第二代头孢菌素或头孢曲松或头孢噻肟,可加用甲硝唑;明确感染患者,可根据药敏试验结果调整抗菌药物。预防性抗生素在术前0.5~2小时使用。

(八) 手术日

1.麻醉方式 气管插管全身麻醉。

2.术中用药 麻醉常规用药。

3.输血 根据术前血红蛋白状况及术中出血情况决定。

4.手术方式 肠粘连松解术、小肠部分切除吻合术、肠短路吻合术、肠外置术、结肠造口术。

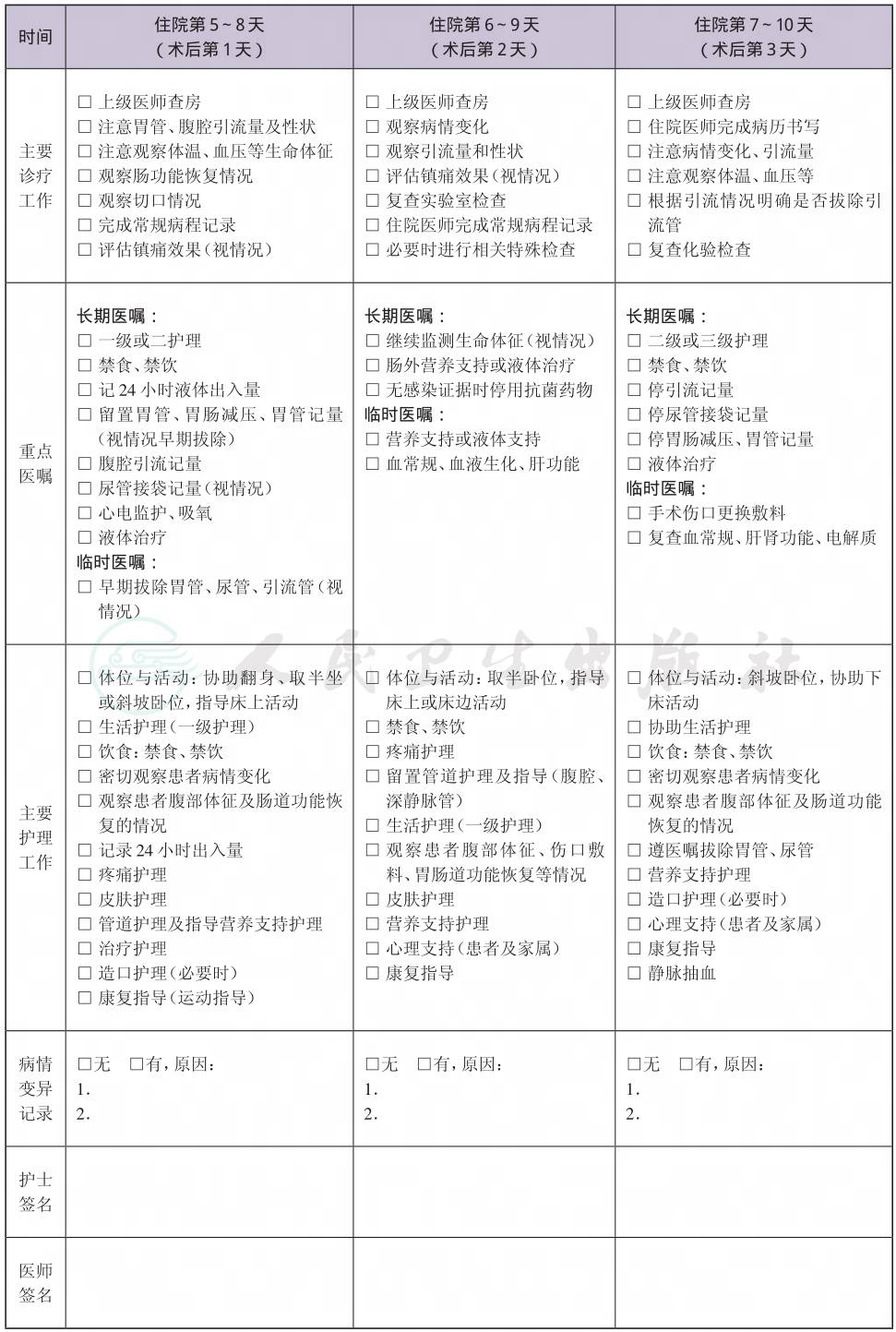

(九) 术后恢复5~11天

1.必需复查的检查项目 血常规、肝功能、肾功能、电解质。

2.术后用药 抗菌药物:按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)选用药物,用药时间1~3天。

3.术后饮食指导。

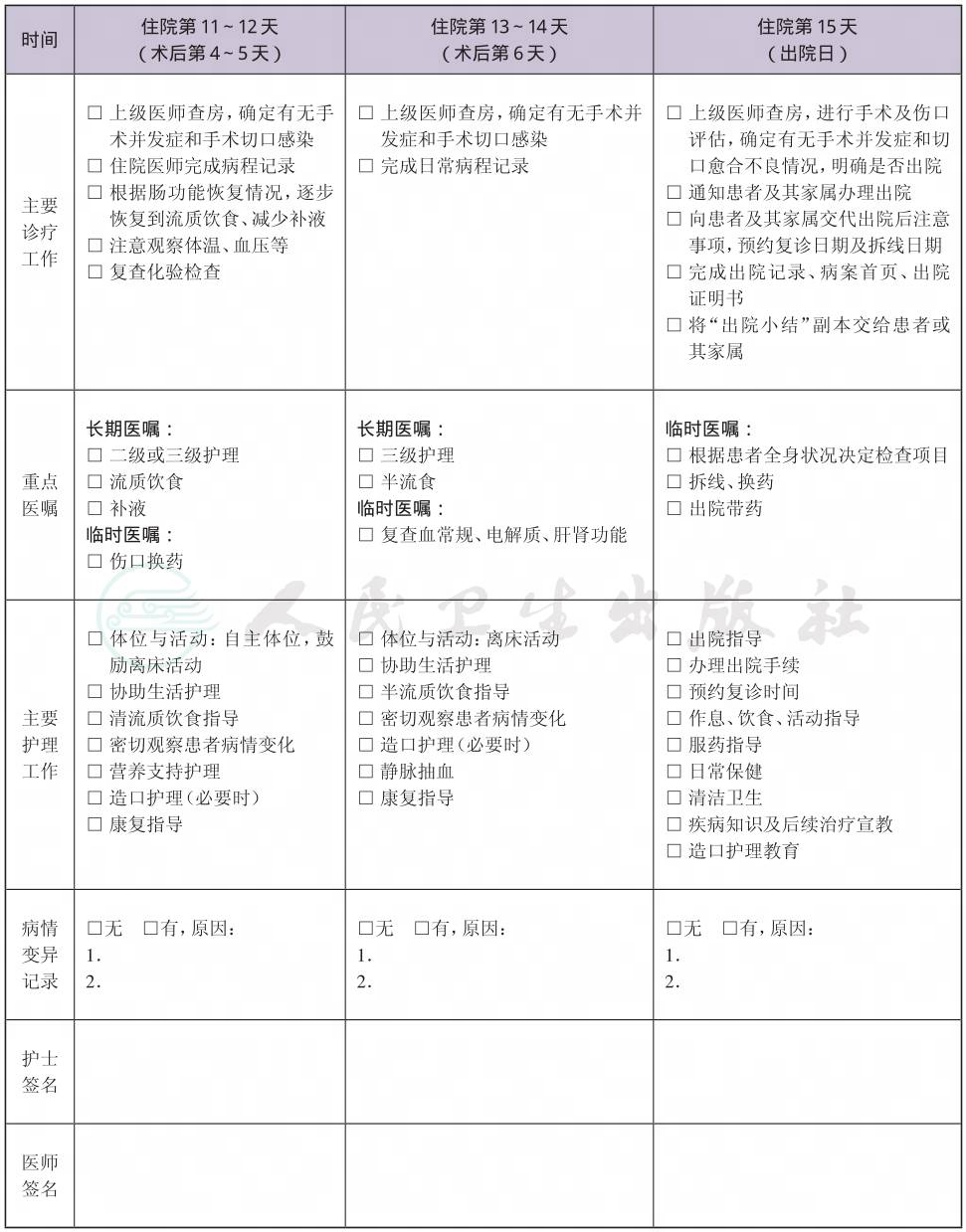

(十) 出院标准

1.患者一般情况良好,恢复正常饮食,恢复肛门排气排便。

2.切口愈合良好 引流管拔除,伤口无感染,无皮下积液(或门诊可处理的少量积液)。

3.体温正常,腹部无阳性体征,相关实验室检查结果和腹平片基本正常,没有需要住院处理的并发症和(或)合并症。

(十一) 变异及原因分析

1.术前合并其他影响手术的基础疾病,需要进行相关的诊断和治疗。

2.术前根据患者病情初步确定手术方式,根据患者术中情况更改手术方式可能。

3.机械性肠梗阻患者术中活检提示肿瘤、结核、Crohn’s病、胰腺炎等,转入相应临床路径管理。

4.手术后继发切口感染、腹腔内感染、肠瘘、肠梗阻、吻合口出血等并发症,导致围术期住院时间延长与费用增加。

5.住院后出现其他内、外科疾病需进一步明确诊断,导致住院时间延长与费用增加。

二、 肠梗阻临床路径表单