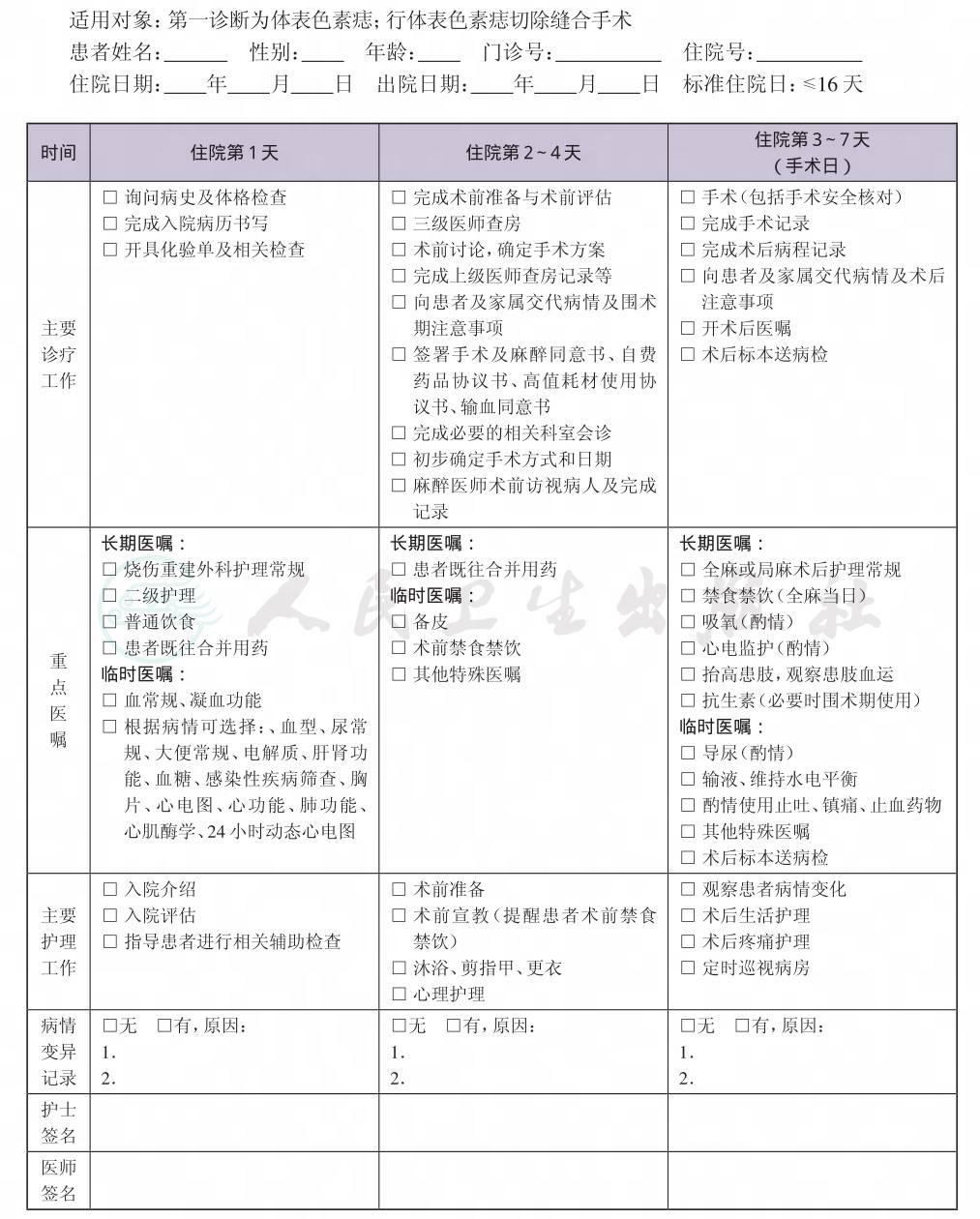

一、 体表色素痣切除缝合手术临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

1.第一诊断为体表色素痣。

2.行体表色素痣切除缝合手术。

(二) 诊断依据

1.病史 先天性,出生时即有。

2.体征 身体体表皮肤可见色素痣,有时伴毛发生长。

3.鉴别诊断 排除黑色素瘤、神经纤维瘤及海绵状血管瘤。

(三) 治疗方案的选择及依据

根据《临床诊疗指南 整形外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.身体体表色素痣,影响外观,需采取体表色素痣切除缝合手术。

2.有恶变可能和恶变倾向的色素痣。

3.非手术治疗无效或治疗后色素痣残留或瘢痕形成。

4.患者全身状况良好,无手术禁忌证。

5.征得患者或家属的同意。

(四) 标准住院日

为≤16天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断为体表色素痣。

2.色素痣皮肤无溃疡,无皮脂腺炎等感染病灶。

3.考虑为黑色素瘤或神经纤维瘤或海绵状血管瘤的不进入路径。

4.年龄≥3岁且< 60岁。

5.需要进行手术治疗。

6.可以采用色素痣切除缝合(包括分次切除)手术修复。

7.色素痣位于体表重要器官附近,切除缝合后可能导致重要器官的外形或功能受到影响的,不进入路径。

8.色素痣切除后需植皮修复或需扩张皮瓣修复者,不进入路径。

9.合并其他脏器疾病,手术麻醉耐受性差,影响术前准备及术后恢复过程的,不进入路径。

10.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 术前准备2~4天

1.必需的检查项目

(1) 血常规;

(2) 凝血功能;

(3) 病检(术后)。

2.根据情况可选择的检查项目

(1) 尿常规、便常规;

(2) 肝肾功能、电解质、血糖;

(3) 血型;

(4) 感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);

(5) 心电图、胸部X线平片。

(七) 手术日为入院后第3~5天

1.麻醉方式 以局部麻醉为主,必要时全身麻醉。

2.手术方式 体表色素痣切除缝合术。

3.术中用药 麻醉常规用药。

4.术中伤口缝合可能需使用美容缝合材料及缝合方法。

5.术毕伤口处可能需放置引流膜或引流管。

6.术后伤口需采用伤口专用敷料进行覆盖,包扎。

7.若手术部位在肢体关节或邻近,则术后需石膏外固定该关节,并抬高患肢。

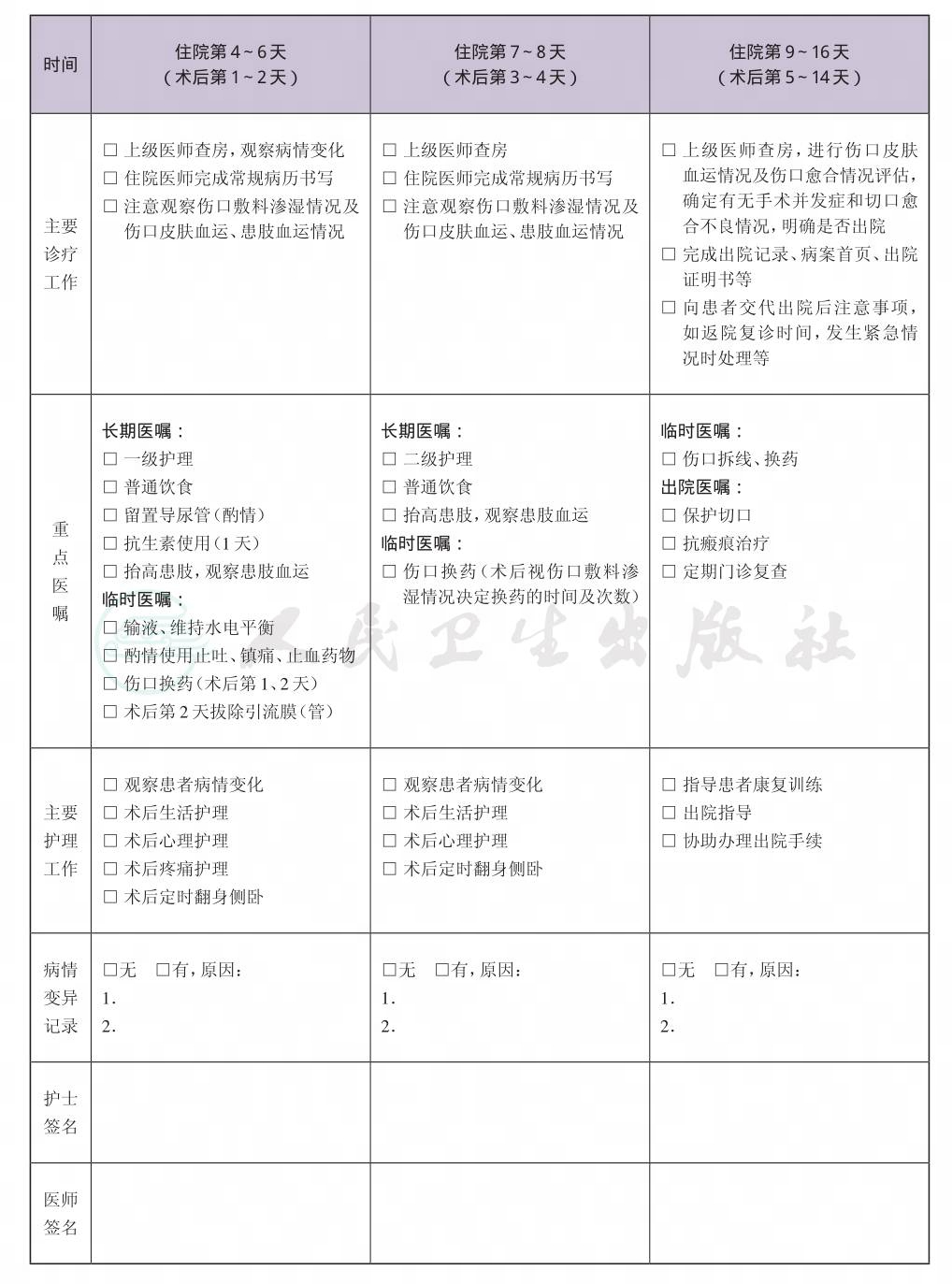

(八) 术后住院恢复4~14天

1.全麻术后麻醉恢复平稳后,转回专科普通病房。

2.术后抗菌药物使用按照《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》(国卫办医发〔2015〕43号)执行,Ⅰ类手术切口原则上可不使用抗菌药物;如病变皮肤局部肥厚,表面粗糙,手术消毒难以彻底者可预防性应用抗菌药物,术前30分钟至2小时内给药,总的预防性应用抗菌药物时间不超过24小时,个别情况可延长至48小时。

3.术后其他药物的使用

(1) 术后必要时输液治疗;

(2) 术后镇痛、止吐药物的使用(酌情);

(3) 术后伤口外用抗菌药物的使用(酌情)。

4.术后伤口处理

(1) 伤口位于肢体时应抬高患肢;

(2) 伤口换药,术后视伤口敷料渗湿情况决定换药的时间及换药次数;

(3) 伤口拆线:根据不同部位及伤口张力大小,一般为术后5~14天。

(九) 出院标准

1.病人一般情况良好,生命体征正常。

2.伤口愈合好。

3.伤口局部皮肤血运障碍但范围极小,可以自行愈合,不需要再次手术者。

4.伤口愈合欠佳,但周边无明显红肿,可以自行愈合,不需要再次手术者。

5.可以门诊拆线。

6.没有需要住院处理的与本手术有关的并发症。

(十) 变异及原因分析

1.有影响手术的合并症,需要进行相关的诊断和治疗。

2.术中发现不能直接缝合封闭创面,需植皮或邻近皮瓣转移才能修复创面。

3.术后伤口局部皮肤血运障碍且范围较大,伤口愈合延迟或裂开,范围较大,导致住院时间延长或需要再次手术治疗。

4.围术期并发症(包括伤口出血、伤口感染等),可能造成住院日延长或费用超出参考费用标准。

5.医师认可的变异原因。

6.患者其他方面的原因。

二、 体表色素痣切除缝合手术临床路径表单