一、 皮肤恶性黑素瘤临床路径标准

(一) 适用对象

第一诊断为皮肤恶性黑素瘤。

(二) 诊断依据

参考国外相关文献及《中国黑色素瘤治疗指南》(临床肿瘤学协作专业委员会,2013年)。

1.病史特点 后天获得性皮肤黑斑、丘疹,大于0.6cm,渐形成结节、溃疡;多见于肢端、特别是足,甲下黑素瘤以第1趾、指较多;部分继发于外伤迁延不愈,或愈后逐渐发生;先天性色痣恶变多见于巨大先天痣,增长较快,黑斑中出现丘疹,或丘疹旁出现黑斑,易受伤出血;特殊病例:可发于任何年龄、任何部位,病史可10余年。

2.体征 皮损大于0.6cm,多为黑色、褐色,斑驳不均,可无色素,不对称,边缘不规则,可有卫星灶、溃疡、渗液、结痂、化脓。

3.辅助检查 皮肤镜、共聚焦显微成像、超声、CT、MRI、PET/CT等;

4.组织病理

(1) 原位黑素瘤病理改变:①表皮内黑色素细胞增生且完全限于表皮内;②肿瘤不对称,直径大于6mm;③黑素细胞巢大小不一,形状不规则,倾向于融合;④黑色素细胞散布于表皮各层,呈Paget样增生模式;⑤黑色素细胞水平扩展,界限不清;⑥黑色素细胞有结构及细胞异型性;⑦黑素细胞坏死。

(2) 浸润性黑素瘤病理改变:①表皮内改变同原位黑素瘤,真皮内有增生的黑色素细胞;②缺乏痣细胞痣的成熟现象,即瘤基底部细胞仍呈巢状,体积大,含色素;③瘤细胞形态多种多样,最常见的为上皮样细胞、梭形细胞及两者的混合。还可呈小圆形、空泡状、树枝状及各种奇异细胞,偶可见多核瘤细胞;可含色素或无色素,胞核及核仁常较大,核不规则,有核丝分裂象;④瘤内及瘤周小血管增生,血管及淋巴管内可见瘤细胞;⑤可见含大量粗颗粒的噬黑素细胞、多少不等的淋巴细胞浸润,可有浆细胞;⑥免疫组化:Ki-67指数>5%,HMB45阳性,Melan A阳性。CD30、D2-40可显示血管内、淋巴管内有无瘤细胞。

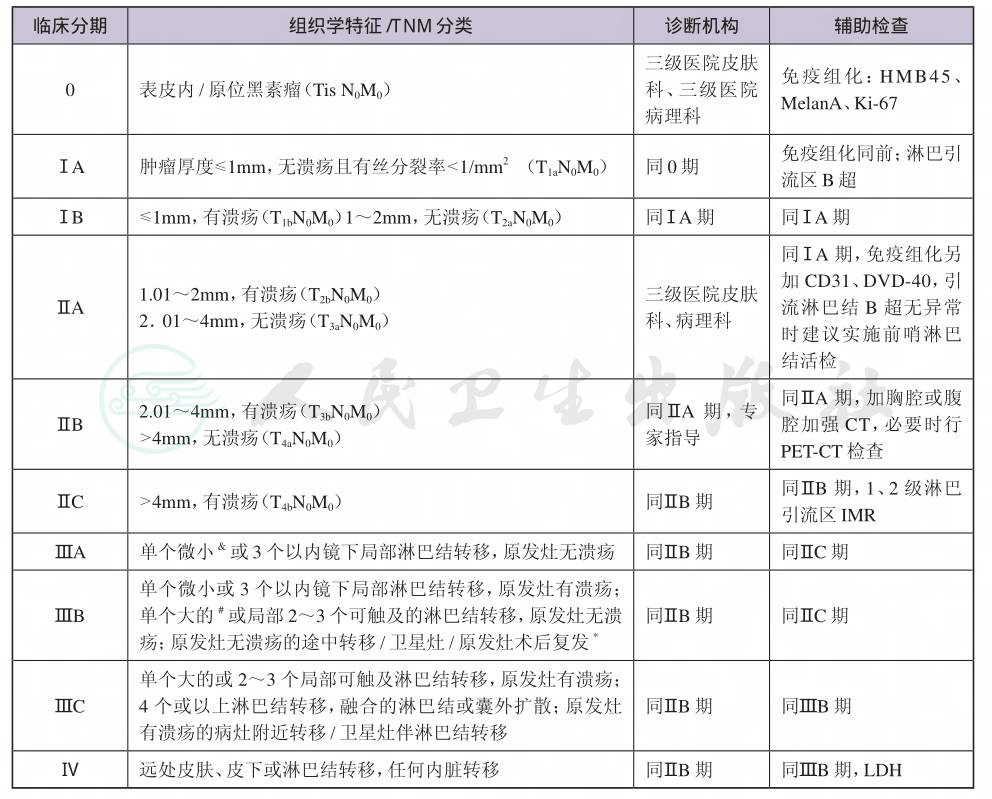

(三) 临床分期

按TNM分期进行(参照AJCC 2009年第7版,2010年1月修订黑素瘤分级标准),并根据我国目前的具体情况,不同分期的诊断机构、辅助检查列于表1。

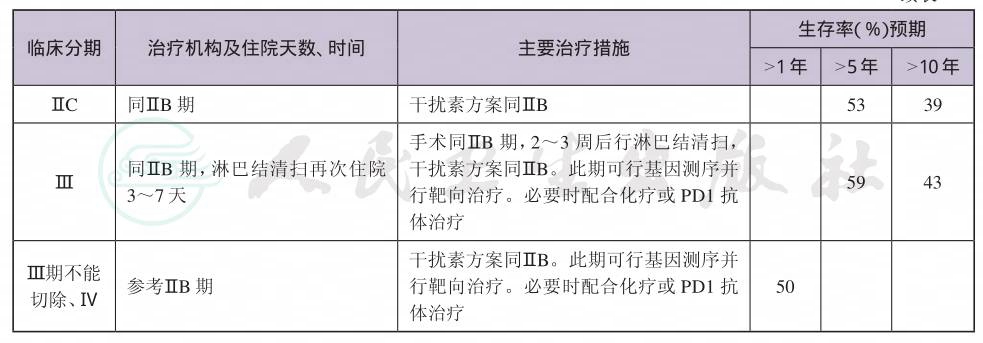

(四) 治疗方案

参照国外研究进展及《中国黑色素瘤治疗指南》(临床肿瘤学协作专业委员会,2013年),结合笔者经验,各期黑素瘤治疗机构、住院时间、后续治疗时间及预后估计列于表2。

表1 黑素瘤临床分期依据、诊断机构及辅助检查

黑素瘤临床分期依据、诊断机构及辅助检查

注:肿瘤厚度:使用目镜测微器测量,从颗粒层顶部到肿瘤浸润的最深处总的垂直厚度。&微小转移灶:指经病理确诊的前哨淋巴结和(或)淋巴结切除术后标本内显示小灶状肿瘤。#大的转移灶:指临床上可触及,并经病理学确诊的病灶或病理学确诊的囊外扩展病灶。*原发灶术后复发尚未写入AJCC2009第7版中,但预后与卫星灶相同。

注:肿瘤厚度:使用目镜测微器测量,从颗粒层顶部到肿瘤浸润的最深处总的垂直厚度。

&微小转移灶:指经病理确诊的前哨淋巴结和(或)淋巴结切除术后标本内显示小灶状肿瘤。#大的转移灶:指临床上可触及,并经病理学确诊的病灶或病理学确诊的囊外扩展病灶。

*原发灶术后复发尚未写入AJCC2009第7版中,但预后与卫星灶相同。

表2 各期黑素瘤治疗路径及预后

续表

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合皮肤的恶性黑素瘤疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间的检查项目

必需的检查项目:

(1) 血常规、尿常规、便常规;

(2) 肝功能、肾功能、甲状腺功能、电解质、血型、血糖、LDH、凝血功能、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);

(3) 胸部X线片、心电图、不同部位加强CT,必要时行PET-CT;

(4) 表2中不同期的检查内容。

(七) 治疗方案与药物选择

治疗方案与药物选择:见表2。

(八) 出院标准

切口:无感染,无积液,无皮瓣坏死(或门诊可处理的皮缘坏死);没有需要住院处理的并发症和(或)合并症。

(九) 变异及原因分析

1.伴有影响手术的合并症,需进行相关诊断和治疗等,导致住院时间延长,治疗费用增加。

2.出现手术并发症,需进一步诊断和治疗,导致住院时间延长,治疗费用增加。

(十) 标准住院日

≤7天

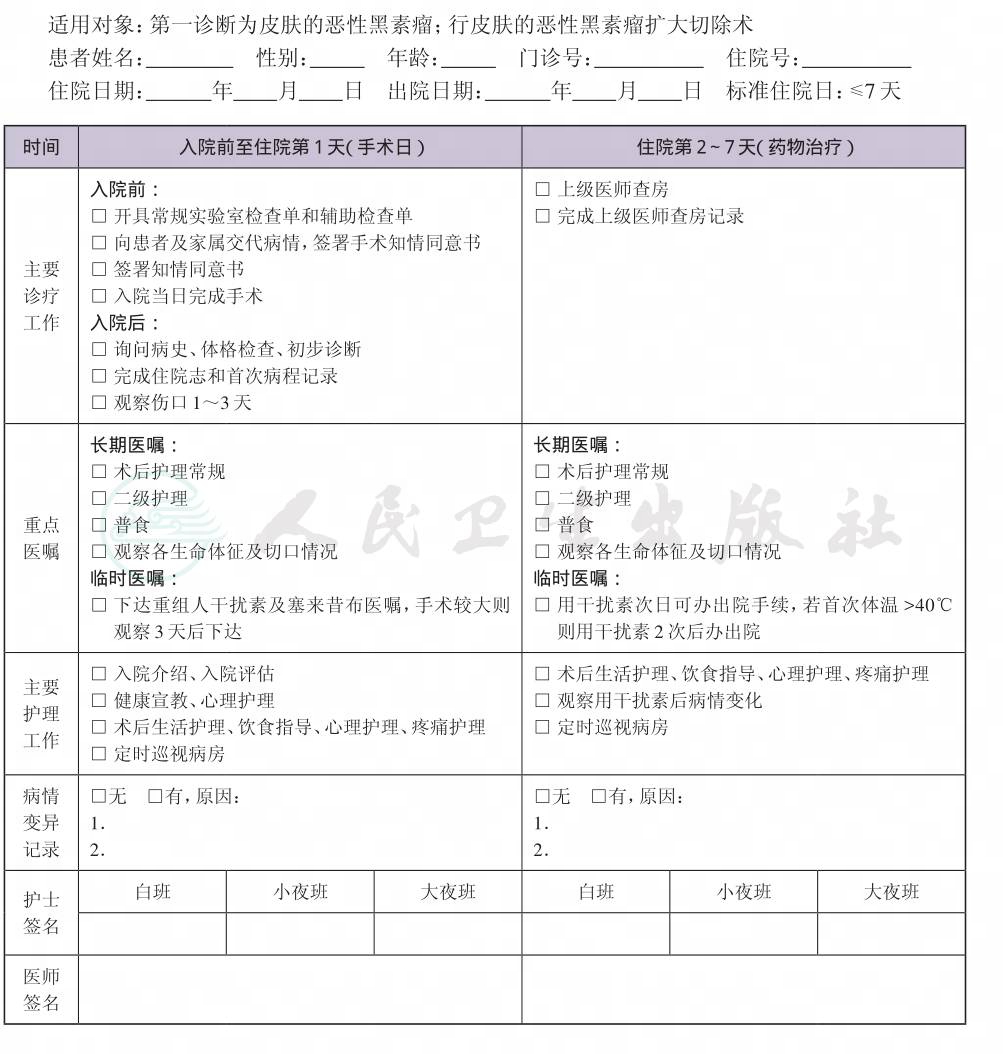

二、 皮肤恶性黑素瘤临床路径表单