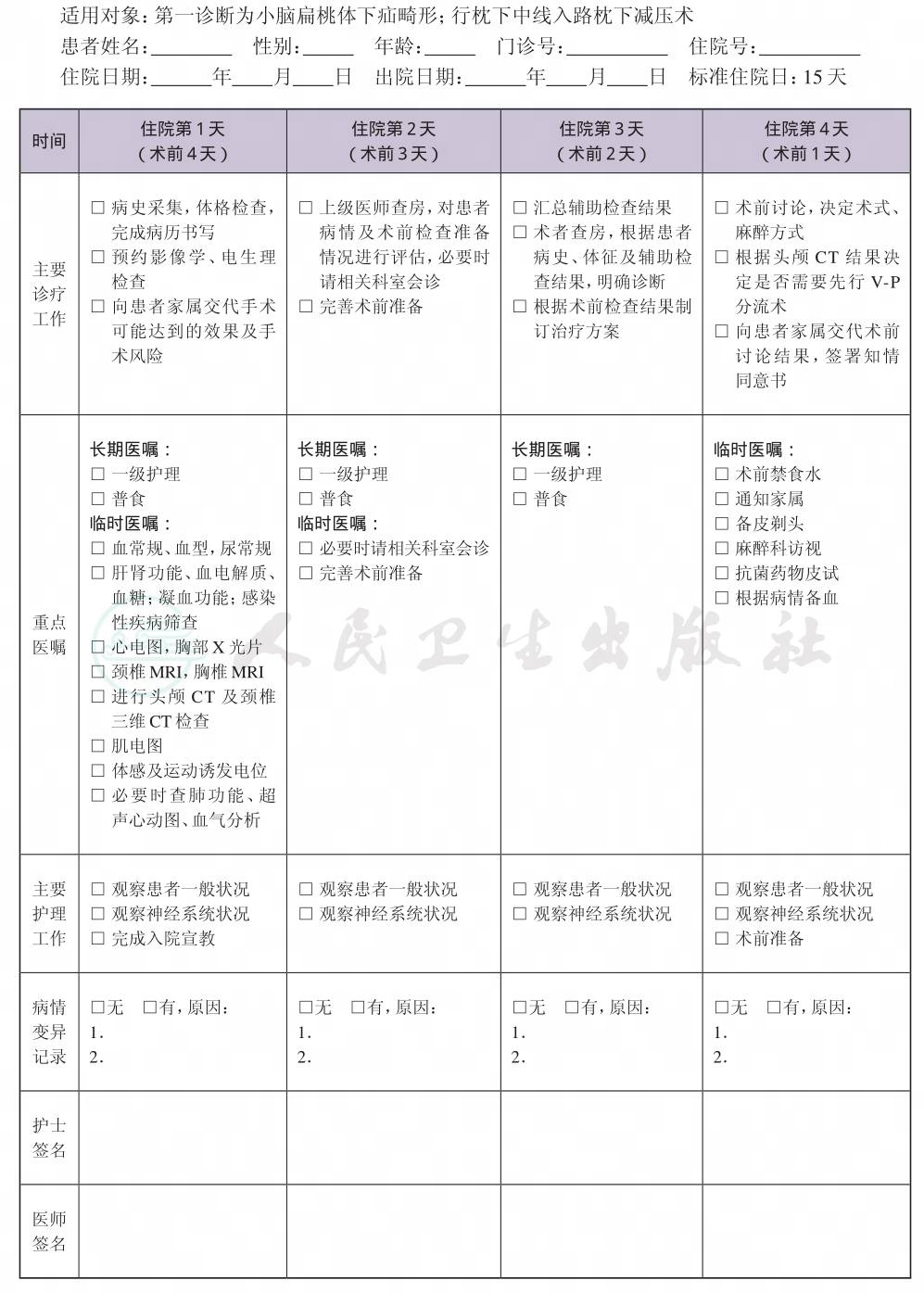

一、 小脑扁桃体下疝畸形临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为小脑扁桃体下疝畸形。

行枕下中线入路减压术。

(二) 诊断依据

根据《临床诊疗指南 神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范 神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《神经外科学》(人民卫生出版社)。

1.临床表现

(1) 病情通常进展缓慢,多呈进行性加重,临床症状可与畸形程度不一致;

(2) 神经根症状:枕项部疼痛,上肢麻木,肌萎缩,言语不清,吞咽困难等;

(3) 上颈髓及延髓症状:如四肢乏力或瘫痪,感觉障碍,椎体束征阳性等;

(4) 小脑症状:常见为眼球症状,小脑性共济失调等;

(5) 如合并脑积水,可有颅内压增高症状,通常合并脊髓空洞。

2.辅助检查

(1) 枕颈部MRI检查:显示小脑扁桃体下降至枕大孔水平以下;

(2) 头颅CT或MRI可显示合并脑积水;

(3) 颈部、胸部MRI了解是否合并脊髓空洞;

(4) 颅颈交界区X线片、CT和MRI是否合并颅底畸形。

(三) 治疗方案的选择及依据

根据《临床诊疗指南 神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范 神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《神经外科学》(人民卫生出版社)。

1.明确诊断为小脑扁桃体下疝畸形,出现神经系统症状或病情进展者需手术治疗,手术首选枕下减压术。

2.对于手术风险较大者(高龄、妊娠期、合并较严重内科疾病),需向患者或家属详细交代病情。

3.对于严密观察保守治疗的患者,如出现因脑积水导致的严重颅内压增高征象,必要时予急诊手术。

(四) 标准住院日

为15天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合小脑扁桃体下疝畸形疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 术前准备(术前评估)4天

1.所必需的检查项目

(1) 血常规、血型,尿常规;

(2) 肝肾功能、血电解质、血糖;

(3) 凝血功能;

(4) 感染性疾病筛查(乙肝,丙肝,艾滋病,梅毒等);

(5) 胸部X线片、心电图;

(6) 颈椎MRI,头颅CT;

(7) 肌电图、体感及运动诱发电位。

2.根据患者病情,必要时行心、肺功能检查。

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

1.按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)选择用药。

2.预防性用抗菌药时间为术前30分钟。

3.如置管引流,手术后可预防性应用抗菌药物3~5天。

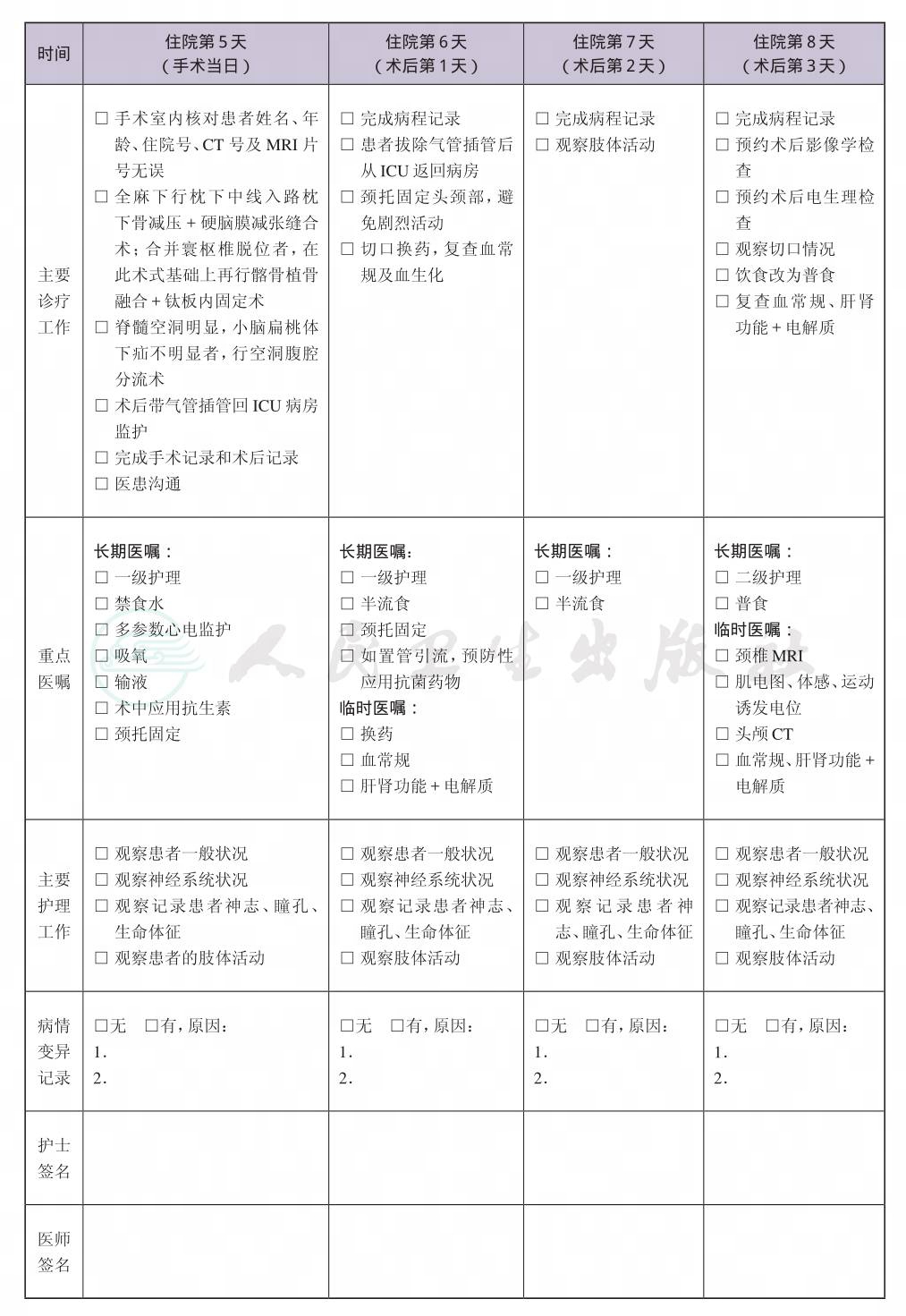

(八) 手术日为入院第5天

1.麻醉方式 全麻。

2.手术方式 枕下中线入路减压术。

3.手术内固定物 颅骨和脊柱固定材料。

4.术中用药 激素。

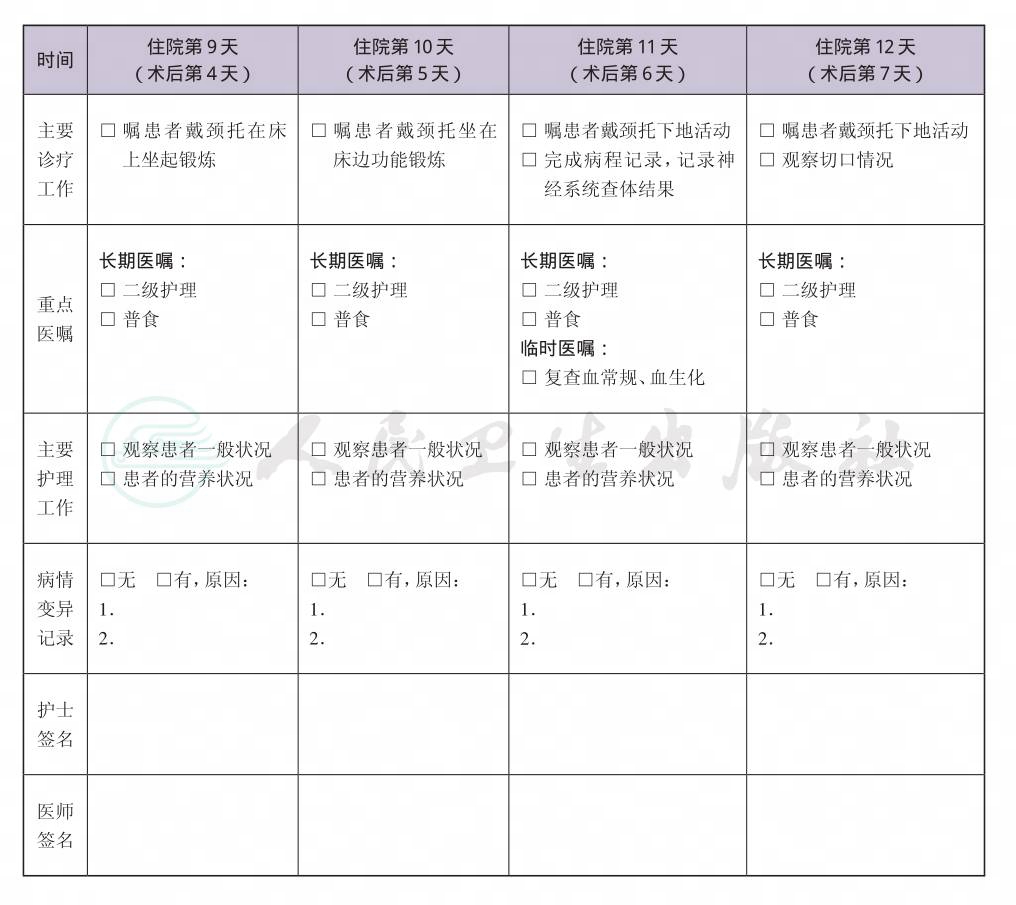

(九) 术后住院恢复10天

1.必须复查的检查项目 血、尿常规,肝肾功能、血电解质、血糖,凝血功能,颈椎MRI,头颅CT,肌电图、体感及运动诱发电位。

2.术后用药 激素,视病情应用脱水药物。

(十) 出院标准

1.患者一般情况良好,饮食恢复,各项化验无明显异常,体温正常。

2.复查头颅CT及MRI显示枕下减压满意。

3.切口愈合良好。

(十一) 变异及原因分析

1.术后继发硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿、脑内血肿等并发症,严重者需要再次开颅手术,导致住院时间延长与费用增加。

2.术后切口感染、渗液和神经功能障碍等,导致住院时间延长与费用增加。

二、 小脑扁桃体下疝畸形临床路径表单