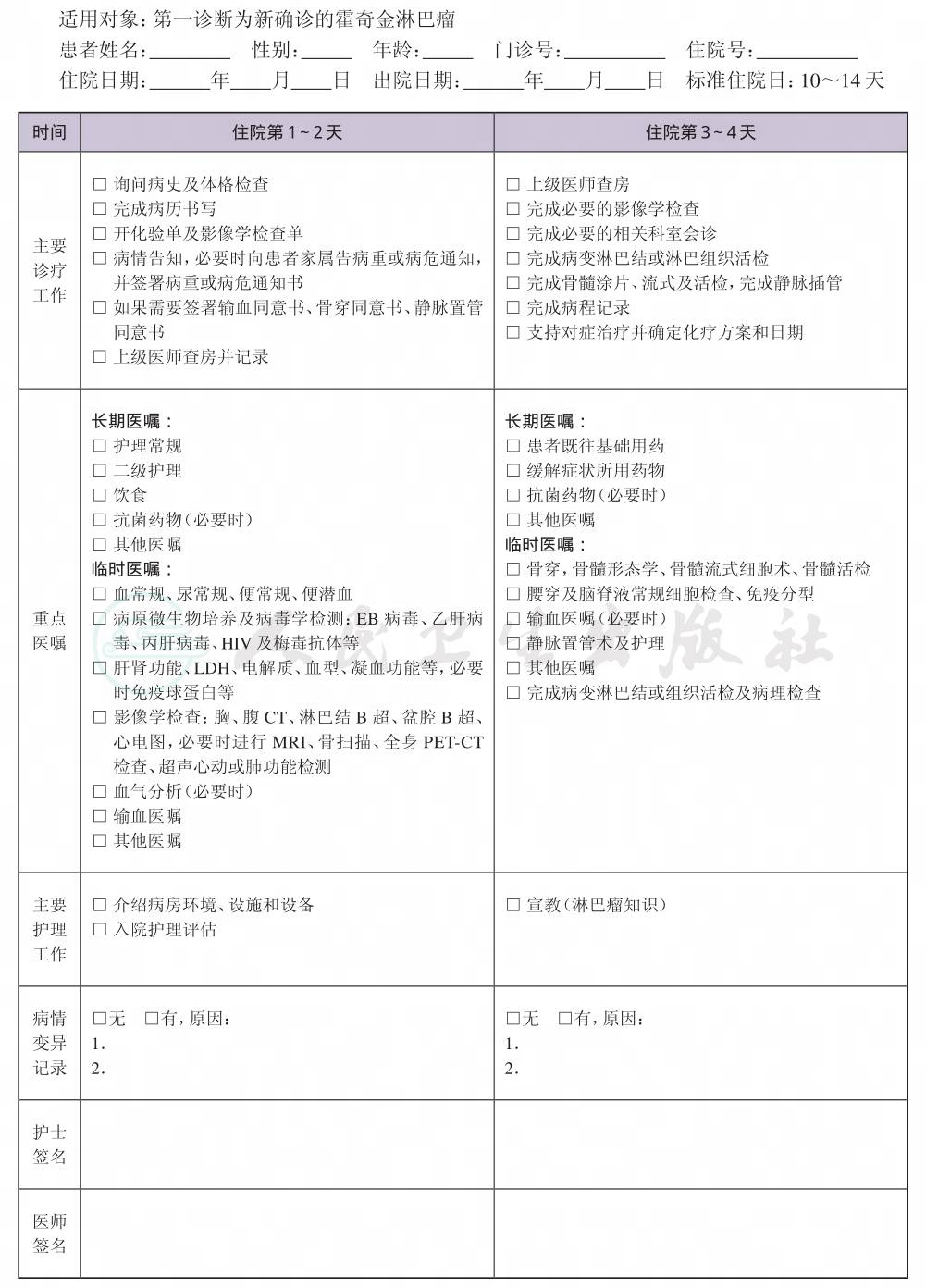

一、 霍奇金淋巴瘤(初治)临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为新确诊的霍奇金淋巴瘤。

(二) 诊断及分期依据

根据《World Health Organization Classification of Tumors of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissue》(2008年)、《血液病诊断和疗效标准》(第3版)(张之南、沈悌主编,科学出版社,2008年)、最新淋巴瘤临床实践指南(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology),并结合临床表现及相关影像学检查等。

诊断标准:

1.临床表现 无痛性进行性淋巴结肿大是主要临床表现之一,常见于颈部、腋下和纵隔区域。皮肤瘙痒相对常见,偶有饮酒后受累淋巴结区域不适。可有发热、盗汗、消瘦等症状伴随。结外病变少见。

2.实验室检查 血清乳酸脱氢酶(LDH)、血沉和β2微球蛋白(β2-MG)可升高。侵犯骨髓可造成贫血、血小板减少,中性粒细胞可减低、正常或升高;骨髓受侵犯时外周血涂片可见到淋巴瘤细胞。中枢神经系统受累时脑脊液异常。

3.病理组织学检查 是确诊本病决定性的必需依据。

病理特征为病变组织中见少数散在的巨大肿瘤细胞即RS细胞,大小不一,呈单核、双核或多核,瘤细胞胞质丰富,核仁大,核膜厚。瘤细胞周围常有多种反应性细胞。

免疫组织化学检查对于确诊霍奇金淋巴瘤至关重要。采用的单抗应包括CD15、CD30、CD20、CD45、CD10、Bcl-6、Ki-67、MUM1、EBER、LMP-1、CD138。

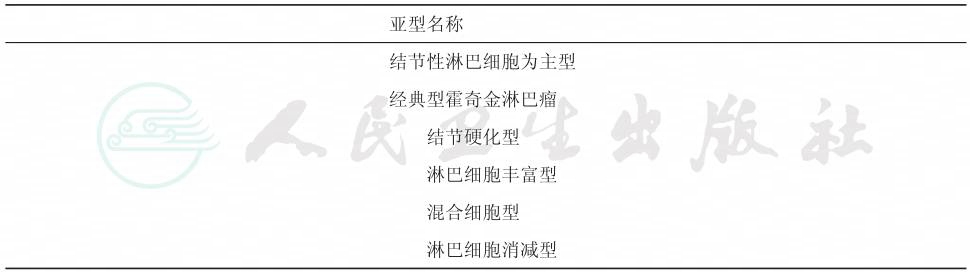

根据免疫学及分子学特点将霍奇金淋巴瘤共分为2大类,5个亚型(表1)。

表1 霍奇金淋巴瘤病理分类

霍奇金淋巴瘤病理分类

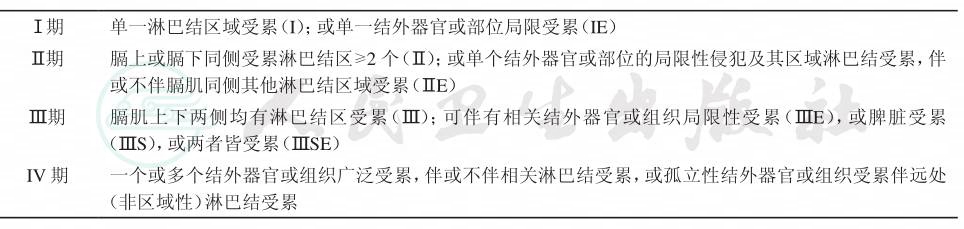

4.影像学检查 胸、腹CT,淋巴结B超、盆腔B超。怀疑骨侵犯的患者进行同位素骨扫描及病变部位MRI检查。PET-CT对于霍奇金淋巴瘤的分期和疗效评价更可靠,有条件者可直接行PET-CT检查。按照影像学检查、实验室检查以及体检所发现的肿大淋巴结分布区域进行分期及评价疗效。分期标准(Ann Arbor分期)见表2。

表2 Ann Arbor分期

注:有B症状者需在分期中注明,如Ⅱ期患者,应记作ⅡB;肿块直径超过7.5cm或纵隔肿块超过胸腔最大内径的1/3者,标注X;受累脏器也需注明,如脾脏、肝脏、骨骼、皮肤、胸膜、肺等分别标记为S、H、O、D、P和L。B症状包括:不明原因的发热(体温>38℃);夜间盗汗;或6个月内体重下降>10%

(三) 治疗方案的选择

根据《最新肿瘤学治疗指南 霍奇金淋巴瘤NCCN指南》及《恶性淋巴瘤》(第2版)(沈志祥、朱雄增主编,人民卫生出版社,2011年)。

首先根据患者临床表现、病理及免疫组化等明确诊断,然后根据本肿瘤分型、分期、全身状况、各脏器功能及伴随疾病来制订治疗方案。通常根据分期及预后因素将霍奇金淋巴瘤进一步分为以下三类:①预后良好的早期霍奇金淋巴瘤:临床分期Ⅰ~Ⅱ期不伴有任一不良预后因素;②预后不良的早期霍奇金淋巴瘤:临床分期Ⅰ~Ⅱ期伴任一不良预后因素;③进展期(晚期)霍奇金淋巴瘤:临床Ⅲ~Ⅳ期和部分Ⅱ期B患者。

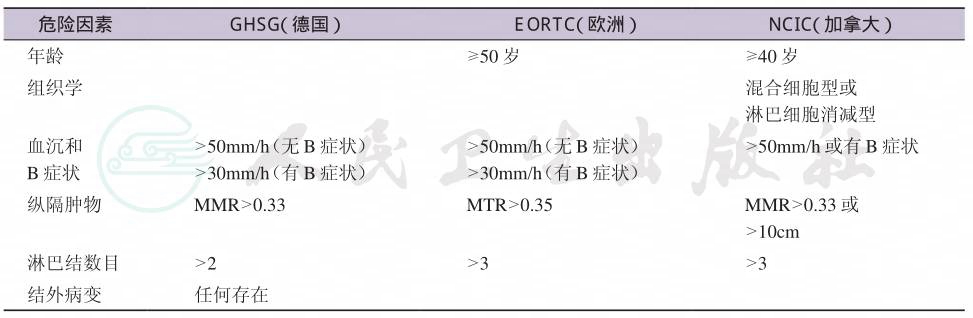

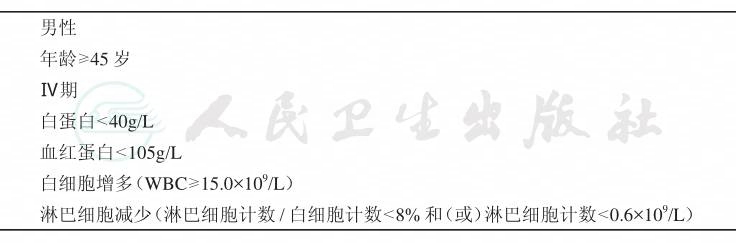

Ⅰ~Ⅱ期霍奇金淋巴瘤的不良预后因素,国际各大癌症研究组织分别有不同的定义(表3)。对于晚期霍奇金淋巴瘤,常用国际预后评分(IPS)作为预后判断指标(表4)。

表3 GHSG、EORTC和NCIC对Ⅰ-Ⅱ期霍奇金淋巴瘤不良预后因素的定义

注:MMR=纵隔肿物比,纵隔肿物最大宽径/胸腔最大内径;MTR=纵隔胸腔比,纵隔肿物最大宽径/T5-6水平胸腔最大内径

表4 晚期霍奇金淋巴瘤国际预后评分(IPS):每项1分

(四) 标准住院日

为10~14天(第一疗程含临床诊断)

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合新确诊的霍奇金淋巴瘤。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 病变淋巴结或淋巴组织的活检,行常规病理和免疫组织化学检查。

(2) 影像学检查:胸、腹CT(根据临床表现增加其他部位)、浅表淋巴结及盆腔B超。

(3) 血常规及分类、尿常规、便常规和潜血。

(4) 生化全项(包括肝肾功能、血脂、血糖、电解质)、LDH、β2-MG、血型、输血前检查。

(5) 骨髓穿刺涂片检查,骨髓活检:形态学、免疫组化;骨髓流式细胞术免疫表型分析检查。

(6) 病毒学检查(包括HBV、HCV、EBV、HIV等)。

(7) 出、凝血功能检查。

(8) 心电图检查了解患者有无心脏疾患及对化疗的耐受能力。

2.根据患者情况选择的检查项目

(1) MRI、PET-CT、骨扫描检查。

(2) 对于年龄大于75岁的患者,建议血气分析、心脏超声了解心肺功能,必要时心脏超声心动图及动态心电图(holter)检查。

(3) 如患者存在中枢神经系统症状,建议进行头颅CT、腰椎穿刺及脑脊液检查。

(4) 伴发热或疑有某系统感染者应行病原微生物相关检查;

(5) 流式细胞术细胞免疫表型分析、细胞遗传学、分子生物学检查(必要时)。

(七) 治疗开始于确诊并完善检查后第1天

(八) 治疗方案与药物选择

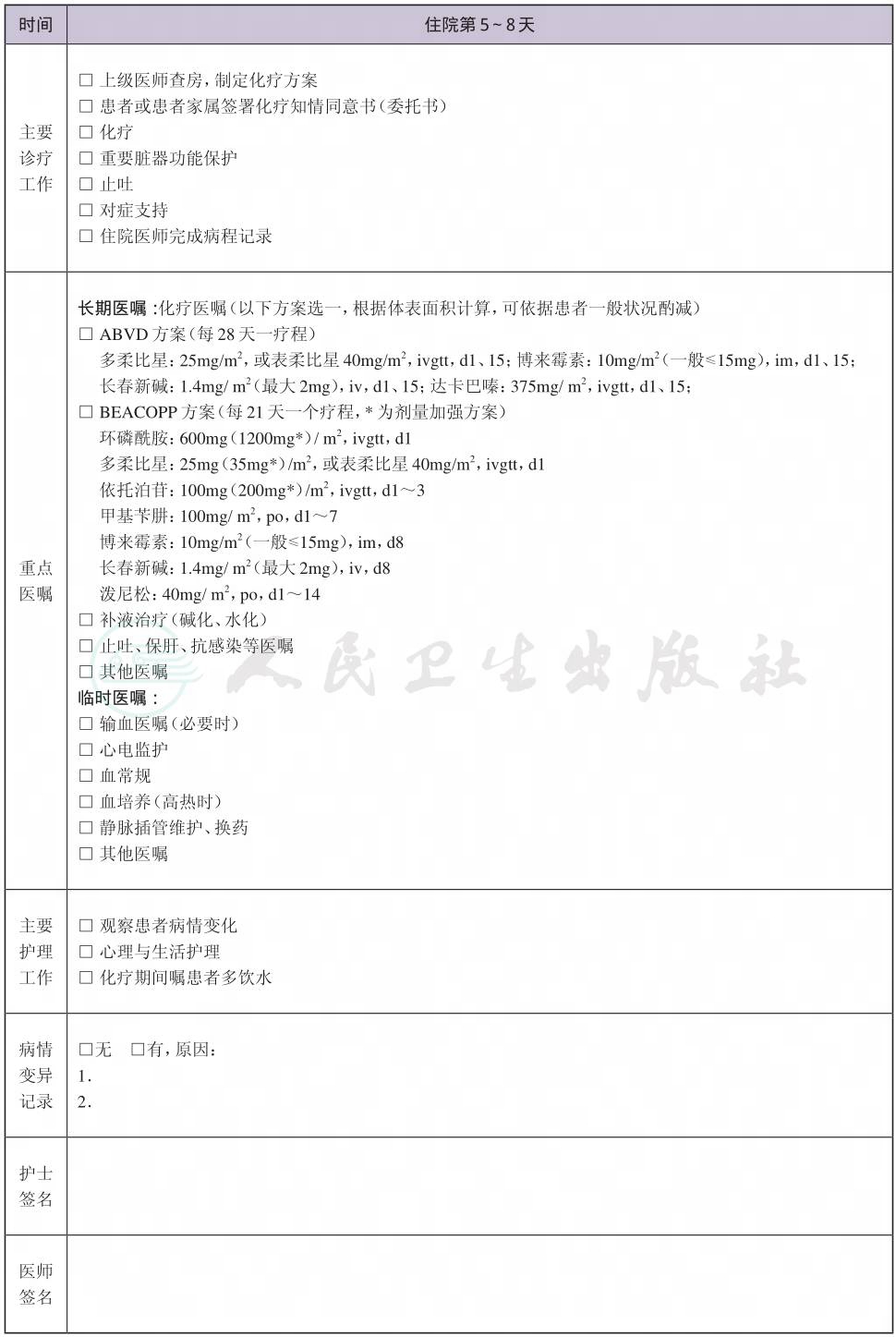

1.化疗

(1) ABVD方案:

多柔比星:25mg/m2,或表柔比星40mg/m2,ivgtt,d1、15。

博来霉素:10mg/ m2(一般≤15mg),im,d1、15。

长春新碱:1.4mg/ m2(最大2mg),iv,d1、15。

达卡巴嗪:375mg/ m2,ivgtt,d1、15。

博莱霉素前使用地塞米松预防该药的过敏、畏寒及发热。

每28天重复。

(2) BEACOPP方案:

环磷酰胺:600mg(1200mg*)/m2,ivgtt,d1。

多柔比星:25mg(35mg*)/m2,或表柔比星40mg/m2,ivgtt,ivgtt,d1。

依托泊苷:100mg(200mg*)/m2,ivgtt,d1~3。

博来霉素:10mg/m2(一般≤15mg),im,d8。

长春新碱:1.4mg/m2(最大2mg),iv,d8。

泼尼松:40mg/m2,po,d1~14。

丙卡巴肼:100mg/m2,po,d1~7。

博莱霉素前使用地塞米松预防该药所致的过敏、畏寒及发热。

每21天重复一次。

*为剂量加强方案。

(3) StanfordⅤ方案(目前临床上应用很少):

氮芥:6mg/m2,iv,d1。

多柔比星:25mg/m2,或表柔比星40mg/m2,ivgtt,d1,15;

长春花碱:6mg/m2,iv,d1,15(年龄≥50岁,第3周期为4mg/ m2)。

长春新碱:1.4mg/m2(单次最大≤2mg),iv,d8,22(年龄≥50岁,第3周期为1mg/m2)。

博来霉素:5mg/m2,im,d8,22。

依托泊苷:60mg/m2,ivgtt,d15,16。

泼尼松:40mg/m2,po,qod,W1~10,第10周起开始逐渐减量,隔日减10mg。

每28天重复1次。

①I期A结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤推荐仅给予受累部位放疗。

②预后良好的早期霍奇金淋巴瘤:推荐2~4周期ABVD方案+受累部位放疗;预后不良的早期霍奇金淋巴瘤:BEACOPP加强方案2周期+2周期ABVD方案+受累部位放疗,或者4~6周期ABVD方案+受累部位放疗;进展期(晚期)霍奇金淋巴瘤:6~8周期ABVD方案,或者4周期BEACOPP加强方案+4周期BEACOPP标准方案,根据患者情况决定是否进行放疗(放疗请参考相关途径。)

2.抗感染及对症支持治疗 同时合并乙型肝炎及丙型肝炎患者需在传染科医生指导下进行化疗。

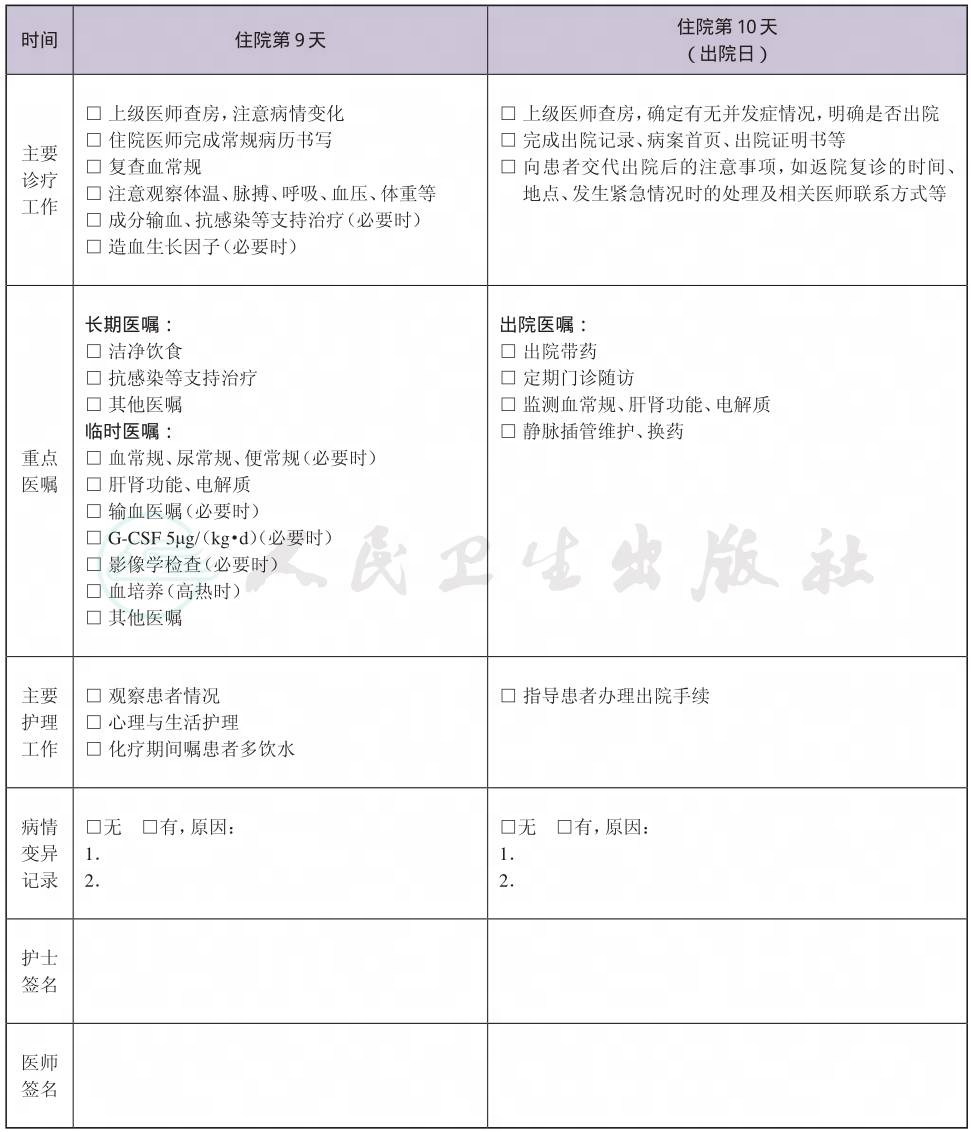

3.化疗期间监测血常规及肝肾功能变化,监测化疗相关副作用并及时给予处理。

4.化疗期间注意药物性肺损伤发生。

(九) 出院标准

1.一般情况良好。

2.没有需要住院处理的并发症和(或)合并症。

(十) 变异及原因分析

1.治疗中或治疗后有感染、贫血、出血及其他合并症者,进行相关的诊断和治疗,并适当延长住院时间。

2.若有中枢神经系统症状,建议腰穿检查,并鞘注化疗药物直至脑脊液检查正常,同时退出此路径,进入相关路径。

3.年轻高危预后不良、常规治疗反应不佳、疾病进展或复发需要选择其他治疗的患者退出路径,进入相关路径。

二、 霍奇金淋巴瘤(初治)临床路径表单