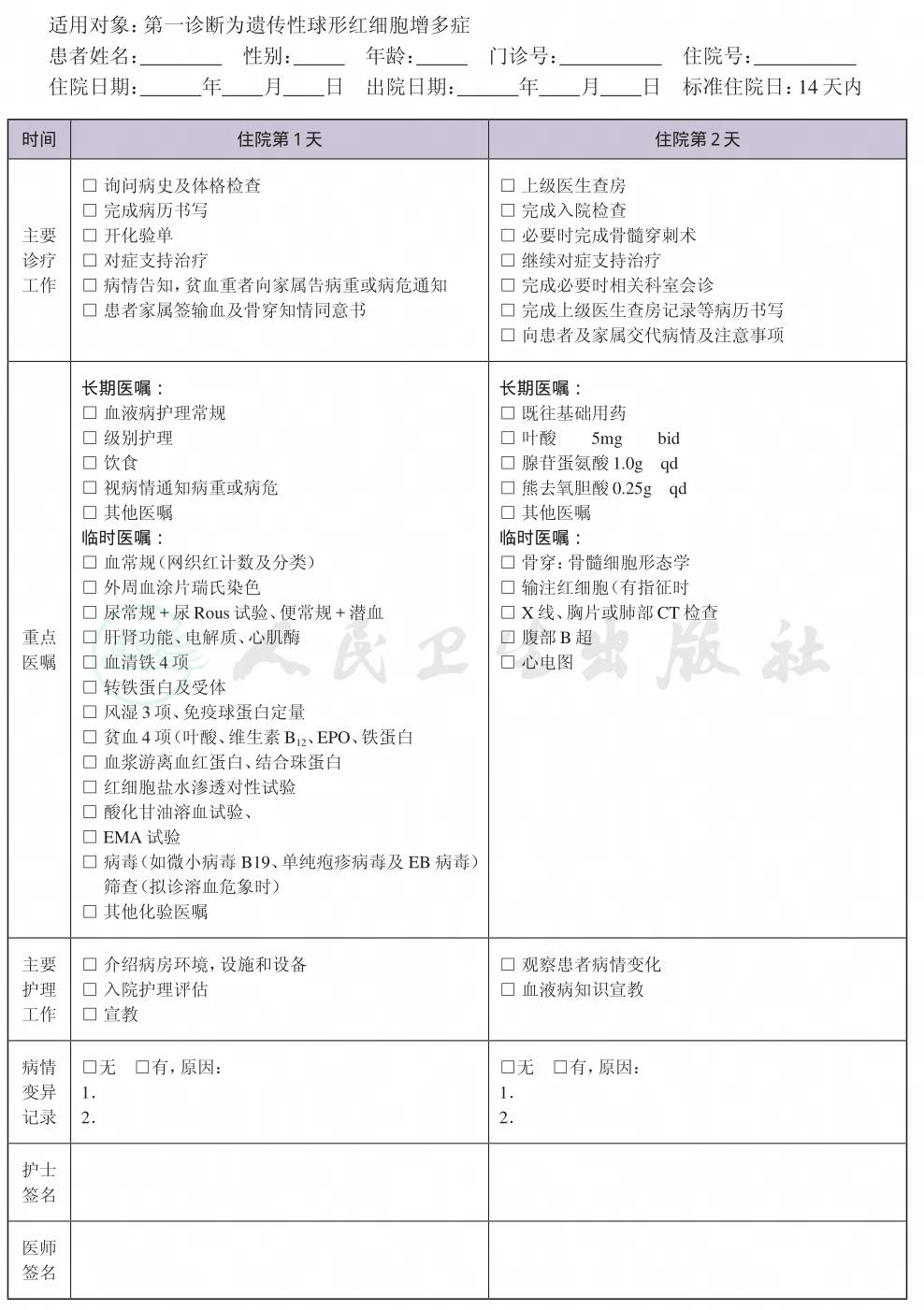

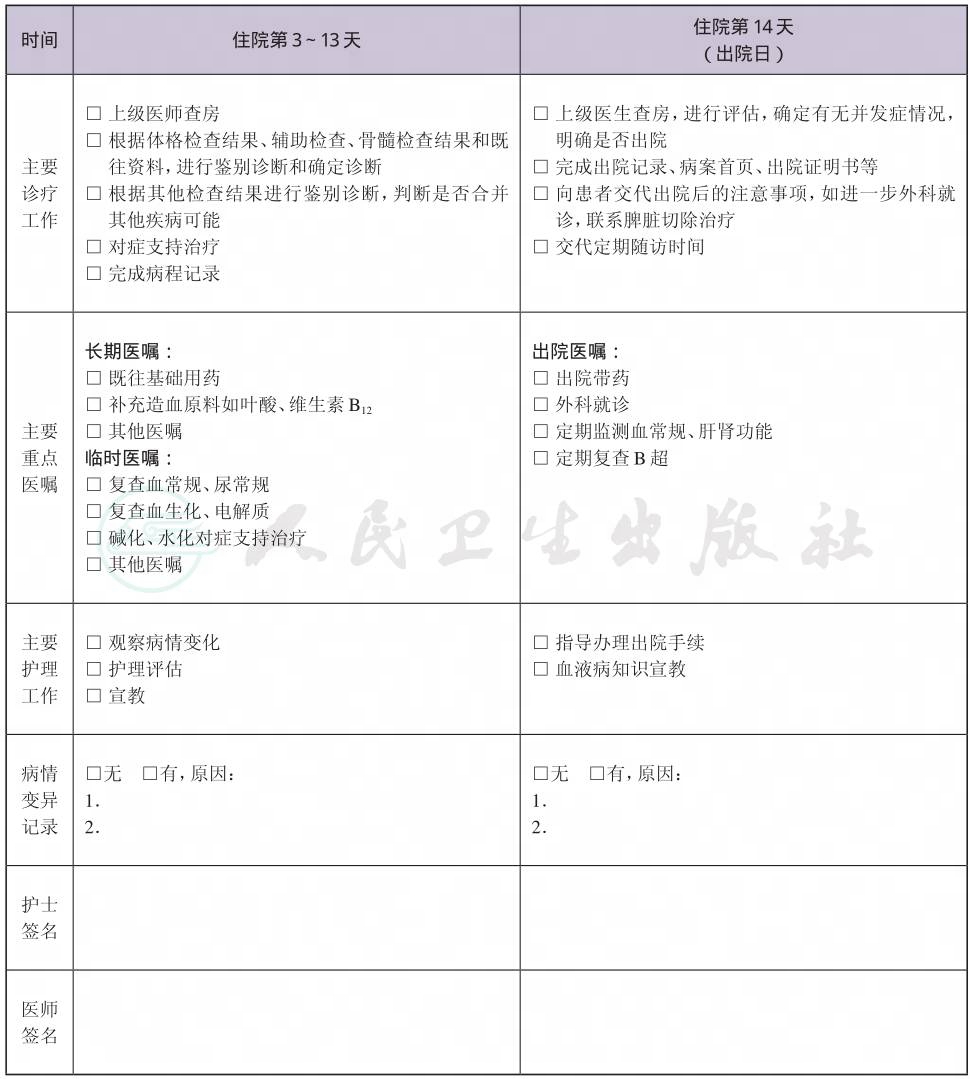

一、 遗传性球形红细胞增多症临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为遗传性球形红细胞增多症。

(二) 诊断依据

根据《血液病诊断及疗效标准》(第3版)(科学出版社)。

1.病史 应仔细询问病史,注意发病时年龄及家族调查,75%的病例有阳性家族史。

2.临床表现

(1) 贫血轻重不等,于再生障碍危象或溶血危象时加重,多表现为小细胞高色素性贫血。

(2) 黄疸或轻或重,呈间歇性;详细询问病史,多自幼即反复发作。

(3) 脾脏可轻至重度肿大,多同时有肝肿大,常有胆囊结石。

(4) 约75%的病例有阳性家族史,多呈常染色体显性遗传。

3.实验室检查

(1) 具备溶血性贫血的实验室检查特点,红细胞MCHC增高。

(2) 外周血涂片可见胞体小、染色深,中心淡染区消失的小球形红细胞,多在10%以上(正常人<5%),多可达70%,也有约20%的患者缺乏典型的球形红细胞。

(3) 红细胞渗透脆性试验(OF):正常人开始溶血0.42%~0.46%,完全溶血0.28%~0.32%。本症多于0.50%~0.75%开始溶血,0.4%完全溶血。

(4) 自溶试验(48小时):溶血>5%,温育前先加入葡萄糖或ATP可明显减少溶血。

(5) 酸化甘油溶血试验(AGLT50):阳性(150秒以内)。

(6) SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳进行红细胞膜蛋白分析:部分患者可见收缩蛋白等膜骨架蛋白缺少。

(7) 伊红-5’-马来酰亚胺(EMA)流式检测。

(三) 进入路径标准

1.第一诊断符合遗传性球形红细胞增多症编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四) 标准住院日

为14天内

(五) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 常规:血常规(含网织红细胞计数及白细胞分类)、外周血涂片瑞氏染色(观察成熟红细胞形态)、尿常规+尿Rous、大便常规+潜血、血型、输血相关检查(肝炎病毒全套、HIV病毒、梅毒)。

(2) 溶血检查:

1) 血浆游离血红蛋白(FHb)、血浆结合珠蛋白;

2) Coombs试验、冷凝集素试验(CAT);

3) 抗碱血红蛋白测定(HbF)、血红蛋白A2(HbA2);

4) 红细胞盐水渗透脆性试验(EOF)、酸化甘油溶血试验(AGLT50)、蔗糖高渗冷溶试验(SHTCL);

5) 酸溶血试验(Ham)、蔗糖溶血试验;

6) 红细胞酶测定;

7) 异丙醇试验、变性珠蛋白小体试验、热不稳定试验;

8) 血红蛋白电泳、醋酸纤维膜蛋白电泳、红细胞膜蛋白电泳;

9) EMA流式检测;

10) PNH克隆测定。

(3) 生化:肝肾功能、乳酸脱氢酶及同工酶、电解质六项、空腹血糖、血清铁四项、血清铁蛋白、叶酸、维生素B12测定、促红细胞生成素水平。

(4) 免疫:风湿3项(ASO、RF、CRP)、甲状腺功能、ENA抗体谱、抗核抗体(ANA)。

(5) 淋巴细胞亚群。

(6) 凝血八项。

(7) 特殊检查 心电图、腹部B超、心脏彩超。

(8) 骨髓检查 骨髓穿刺、NALP、PAS、铁染色、巨核酶标、染色体、骨髓流式检查、骨髓活检病理。

2.根据患者病情进行的检查项目 肿瘤标记物、地中海贫血基因测定、红细胞膜骨架蛋白基因测定,病毒(如微小病毒B19、单纯疱疹病毒及EB病毒)筛查(拟诊溶血危象时)。

(六) 治疗方案的选择

1.脾切除治疗 为主要治疗方法,能减轻绝大部分患者贫血、网织红细胞接近正常,通常于5~9岁后进行手术治疗,如合并胆囊结石者,可考虑同时行胆囊切除治疗。

2.褪黄治疗 胆红素高者可应用改善胆红素代谢药物。

3.常规补充叶酸治疗。

4.溶血严重者或出现溶血危象时,应给予输悬浮浓缩红细胞治疗。

(七) 出院标准

1.一般状况良好。

2.无需要住院处理的并发症和(或)合并症。

二、 遗传性球形红细胞增多症临床路径表单