一、 成人纯红细胞再生障碍性贫血临床路径标准住院流程

(一) 诊断目的和范围

1.目的 确立纯红细胞再生障碍性贫血一般诊疗的标准操作规程,确保病人诊疗的正确性和规范性。

2.范围 适用纯红细胞再生障碍性贫血的诊疗。

(二) 诊断和鉴别诊断

1.诊断 根据《血液病诊断及疗效标准》(第3版)(科学出版社)。

2.鉴别诊断

(1) Diamond-Blackfan贫血(DBA):本病为先天型遗传性疾病,绝大多数在出生后1年内起病,除贫血、网织红细胞减少、骨髓红系增生减低外,可有阳性家族史、身体畸形、染色体或基因异常以鉴别。

(2) 儿童一过性幼红细胞减少症(TEC):多见于1~3岁的正常儿童,发病前有感染前驱症状,病因不明,但和微小病毒B19无关,除贫血、网织红细胞减少、骨髓红系增生减低外,极少数出现癫痫、神经系统异常等并发症,病情于数周内可自发恢复。

(3) 一过性再障危象(TAC):多见于年轻人,慢性溶血性贫血病史基础上发生微小病毒B19感染。患者可有胆红素升高、黄疸病史,骨髓涂片可见较为特异的巨大幼稚红细胞提示微小病毒B19感染,病程持续几周时间,呈自限性。

(4) 其他继发性纯红再障:纯红再障可继发于胸腺瘤、T细胞大颗粒淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病、血管胶原病、药物、ABO不相合骨髓移植、EPO抗体产生、妊娠等,仔细的病史询问,体格检查和针对性实验室项目有助鉴别。

(三) 入院检查

1.必要的检查项目

(1) 常规:血常规(含网织红细胞计数及白细胞分类)、尿常规+尿Rous、便常规+潜血、血型。

(2) 溶血:游离血红蛋白、结合珠蛋白;Coombs试验、酸化血清溶血试验(Ham’s)。

(3) 骨髓:骨髓形态学分类;染色体核型分析;N-ALP、PAS、铁染色;骨髓活检病理;祖细胞培养(BFU-E、CFU-E、CFU-GM、CFU-Mix)。

(4) 生化:肝肾功能、空腹血糖;电解质;血清铁四项。

(5) 免疫学:乙肝两对半、丙肝抗体、甲肝抗体、HIV;免疫球蛋白定量;ENA抗体谱;风湿三项(ASO,RF,CRP);抗核抗体(ANA),循环免疫复合物(CIC);转铁蛋白及受体。

(6) 流式细胞仪免疫表型分析:GPI锚蛋白(外周血);大颗粒淋巴细胞免疫表型(外周血);TCR vβ(外周血)。

(7) 分子生物学:TCR/IgH融合基因。

(8) 核医学:血清铁蛋白;叶酸、维生素B12水平;促红细胞生成素水平。

(9) 出凝血:凝血八项。

(10) 特殊检查:心电图、胸部X线片、腹部B超、心脏彩超。

2.需要的检查项目

(1) 微小病毒B19检测(B19抗原/抗体,B19 DNA)。

(2) 彗星实验、MMC实验(伴白细胞减少时需同Fanconi贫血鉴别)。

(3) 胸腹部CT(考虑继发于淋巴系统增殖性疾病或实体瘤时)。

3.可选检查

(1) 如患者服用环孢素A,检测血药浓度。

(2) 如有条件行基因检测。

(四) 治疗

1.支持治疗 血红蛋白<80g/L或出现贫血相关症状者输注浓缩红细胞。

2.病因治疗 伴有胸腺瘤者行手术切除,疑似药物、感染相关者停止一切可能药物并控制感染,考虑微小病毒B19感染者应用丙种球蛋白,继发于淋巴系统增殖性疾病者治疗基础病。

3.免疫抑制治疗

(1) 糖皮质激素:泼尼松起始剂量1mg/kg/d,定期监测网织红细胞水平和红细胞压积(Hct),Hct≥35%后逐渐减量并维持最小有效剂量。若连续服用2~3个月无效,应考虑更换其他治疗方案,此外,糖皮质激素有效但需大剂量维持者可与其他免疫抑制剂合用以减少糖皮质激素用量。

(2) 环孢素A:推荐每日剂量3~5mg/kg,每日两次给药,根据血药浓度进一步调整剂量,维持谷浓度200~300ng/ml,疗程不应短于3个月。

(3) 细胞毒免疫抑制药物:糖皮质激素无效或需大剂量维持着可换用环磷酰胺(CTX)或硫唑嘌呤(6-MP),联合小剂量糖皮质激素(泼尼松20~30mg/d)可以提高疗效。起始剂量50mg/d,每周(或每2周)增加50mg/d至最大150mg/d,有效者先由糖皮质激素开始减药。

4.其他

(1) 静脉免疫球蛋白:慢性B19感染患者可试验性应用,剂量0.4g/(kg·d),疗程5~10天。

(2) 抗胸腺细胞免疫球蛋白(ATG):可用于难治性病例,兔抗人ATG(法国)3~5mg/(kg·d),连续应用5天,联合小剂量糖皮质激素(泼尼松20~30mg/d)。

(3) 抗CD20单克隆抗体(美罗华)、抗CD52单克隆抗体、抗IL-2R单克隆抗体限于治疗继发于淋巴细胞增殖性疾病的患者,或者对常规免疫抑制治疗无效者。

(4) 血浆置换:上述免疫抑制治疗均无效者可试用,每周至少置换3次,至少维持2~3周,直至起效。

5.祛铁治疗 治疗无效者需长期输注红细胞,有出现继发性血色病可能。定期监测铁蛋白水平,必要时行祛铁治疗。

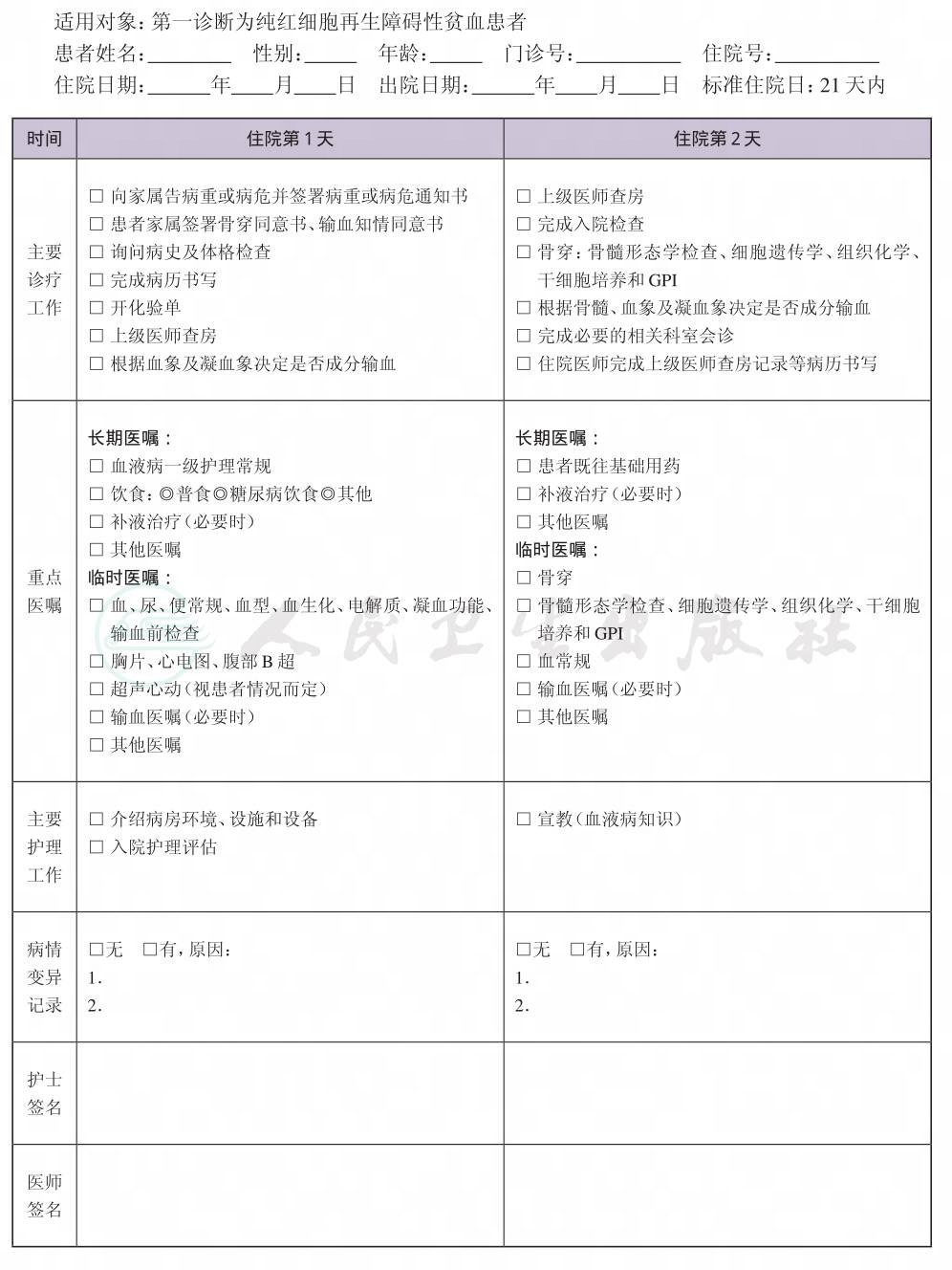

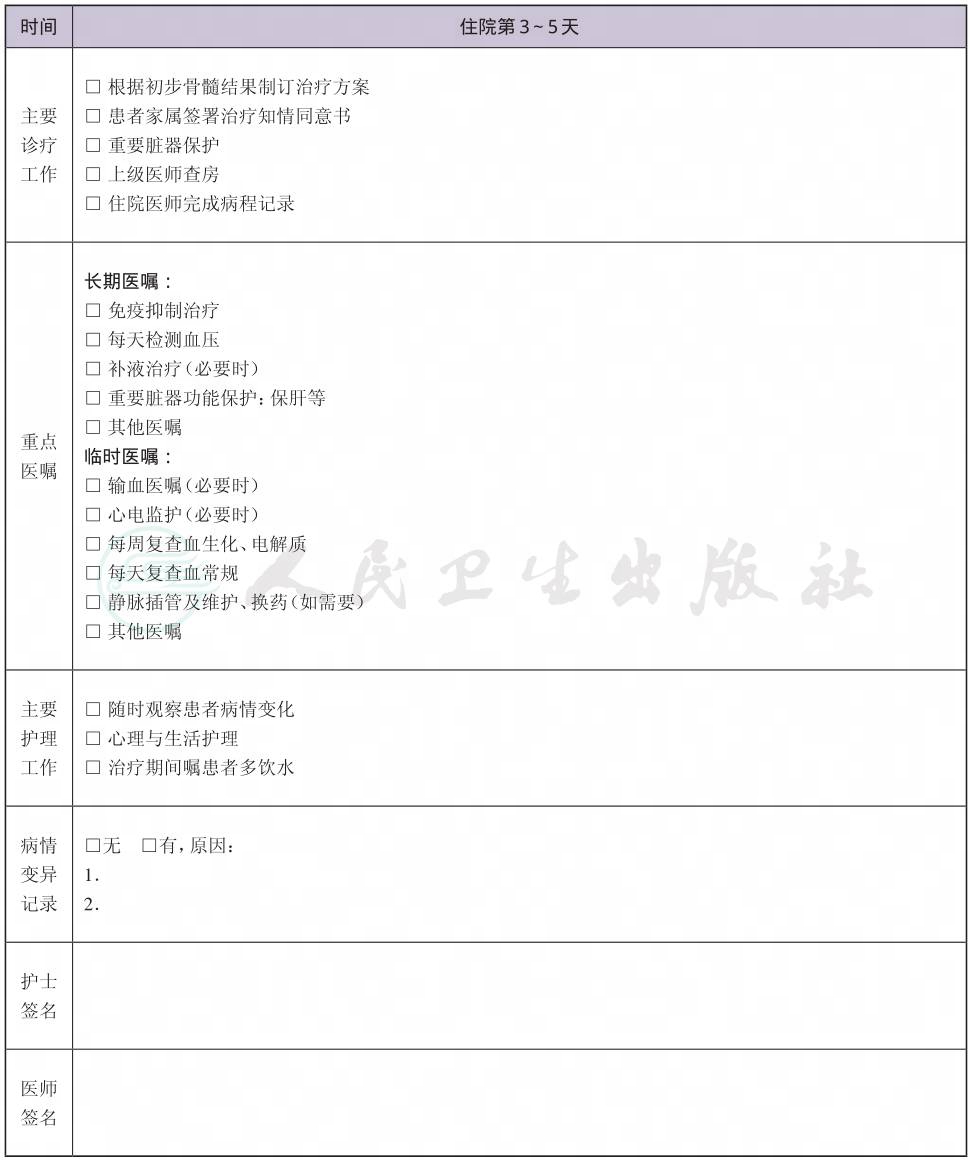

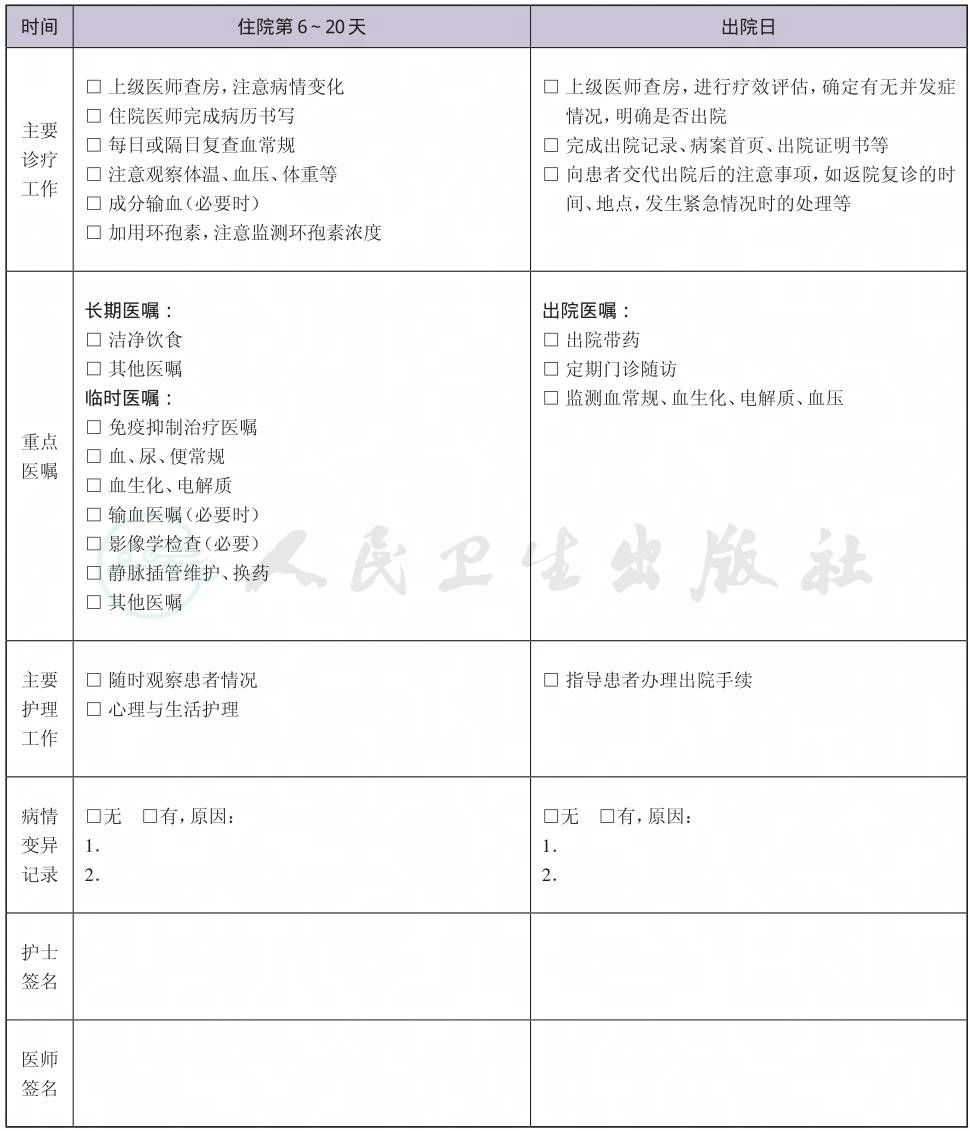

二、 初治PRCA临床路径表单