一、 原发性胆汁性肝硬化(PBC)临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为原发性胆汁性肝硬化。

(二) 诊断依据

根据《临床诊疗指南 消化系统疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《实用内科学》(第14版)(陈灏珠等主编,人民卫生出版社),《2009美国肝病研究学会原发性胆汁性肝硬化实践指南》等国内外临床诊疗指南。

符合原发性胆汁性肝硬化的诊断要点:具备下列1、2、3或1、2、4条者可诊断为原发性胆汁性肝硬化。

1.血清ALP升高、γ-GT升高。

2.B超或CT、MRI等影像学检查显示无肝外胆管及肝内大胆管梗阻征象。

3.免疫荧光法抗线粒体抗体(AMA)≥1∶40或ELISA法AMA-M2定量测定高于正常值。

4.肝活检组织病理学显示典型的肉芽肿性胆管炎、汇管区淋巴细胞聚集、小叶间胆管破坏、数目减少,细小胆管增生,可伴有纤维化和肝硬化。

(三) 治疗方案的选择

根据《临床诊疗指南 消化系统疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《实用内科学》(第14版)(陈灏珠等主编,人民卫生出版社),《2009美国肝病研究学会原发性胆汁性肝硬化实践指南》等国内、外临床诊疗指南。

1.对症治疗(对皮肤瘙痒、骨质疏松的治疗及补充脂溶性维生素)。

2.熊去氧胆酸的应用。

3.对熊去氧胆酸无效或疗效不明显者,可在此基础上加用泼尼松(或泼尼松龙)等药物。

(四) 标准住院日

为10~20天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合原发性胆汁性肝硬化。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、便常规+潜血。

(2) 肝肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血功能、传染病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等)、血清蛋白电泳、免疫球蛋白+补体测定、自免肝相关抗体谱检查、抗线粒体抗体谱、ENA谱、骨质疏松相关检查、AFP、其他肝癌或肝纤维化相关指标。

(3) 腹部超声。

2.根据患者具体情况可选择

(1) 腹部CT平扫+增强或MRCP.肝脏实时剪切波弹性成像、骨密度测定、电子胃镜。

(2) 唾液酸糖蛋白受体(ASGPR)、ANCA谱、甲状腺抗体、RF、CCP等其他自身抗体测定。

(3) 排查其他引起肝脏损伤的原因:甲肝、戊肝病毒抗体、PCR-CMV-DNA、PCR-EBV-DNA、血铜测定、铁三项、α-抗胰蛋白酶等。

(4) 肝脏病理学检查。

(七) 彩超引导下经皮肝穿刺活检术

1.术前准备 穿刺检查血小板、凝血酶原活动度、超声探查胸腹水情况,如有异常,纠正后再行穿刺;穿刺前测血压、脉搏;术前24小时内预防性应用抗生素二代头孢一次,预防性应用止血药物白眉蛇毒凝血酶针一次。

2.麻醉方式 局部麻醉。

3.术后处理 加压固定、卧床休息24小时、监测呼吸、脉搏、血压。应用预防性止血药物。

(八) 保肝药物及对症治疗药物的应用

1.按原发性胆汁性肝硬化治疗要求,予以熊去氧胆酸胶囊治疗。酌情可选择异甘草酸镁针、复方二氯醋酸二异丙胺针、还原性谷胱甘肽针、多烯磷脂酰胆碱针、促肝细胞生长素针等保肝药物治疗。

2.皮肤瘙痒 可选择考来烯胺(消胆胺)、利福平、纳洛酮、舍曲林等药物。

3.骨质疏松预防和治疗 口服钙剂、肌注维生素D3注射液及磷酸盐类等药物的应用。

4.补充脂溶性维生素。

(九) 出院标准

1.诊断明确。

2.乏力、瘙痒等症状好转。

3.胆红素、ALP、γ-GT等肝功能指标稳步下降。

(十) 变异及原因分析

1.诊断合并其他肝脏疾病(如自身免疫性肝炎等)转入相应路径。

2.因血小板低下、凝血功能异常、大量腹水等原因,需纠正后再行肝穿刺活检术及肝脏病理学检查,导致住院时间延长、费用增加。

3.对熊去氧胆酸无效或效果不明显者需予以加用泼尼松、硫唑嘌呤等免疫抑制剂或其他药物治疗,导致住院时间延长、费用增加。

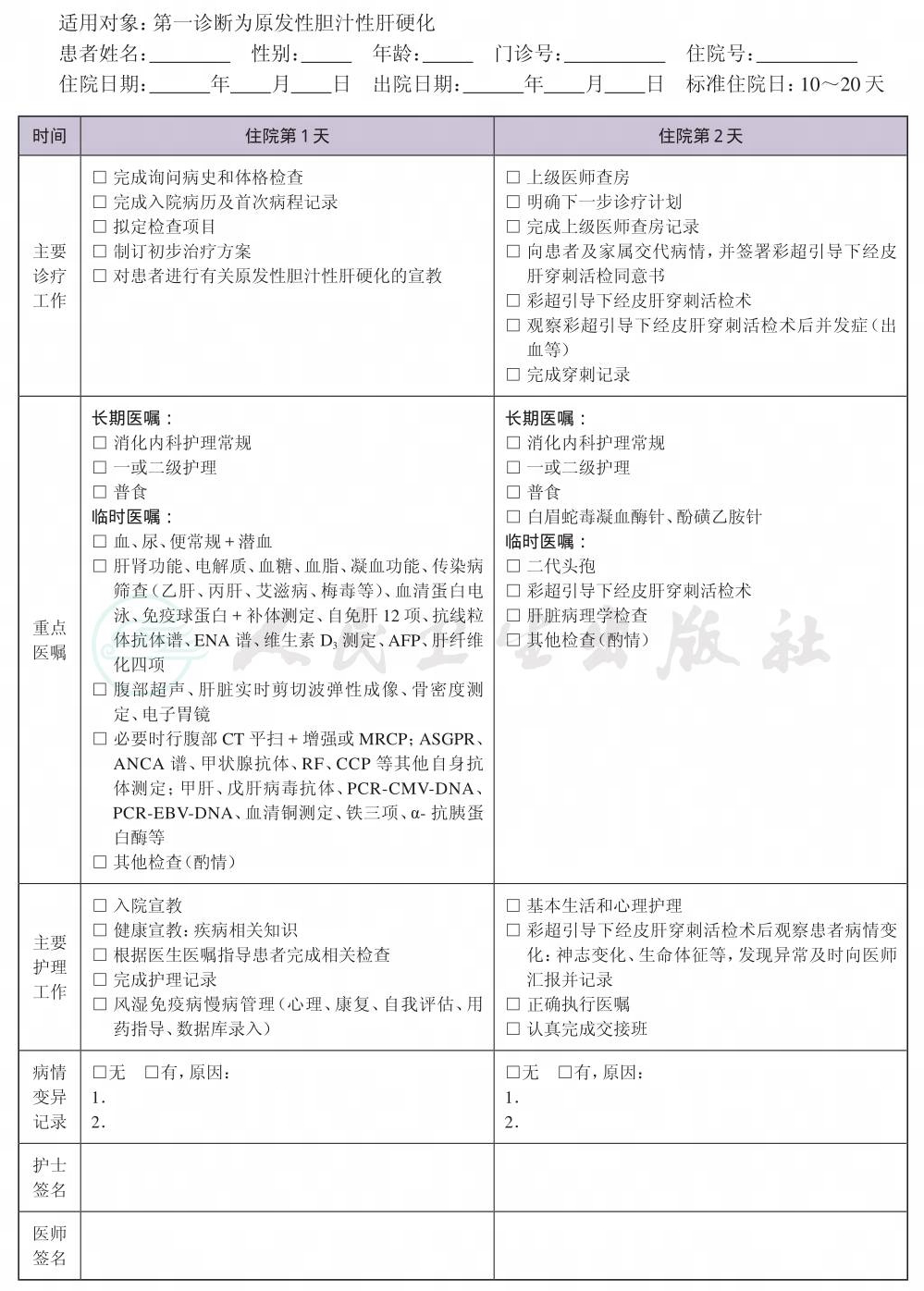

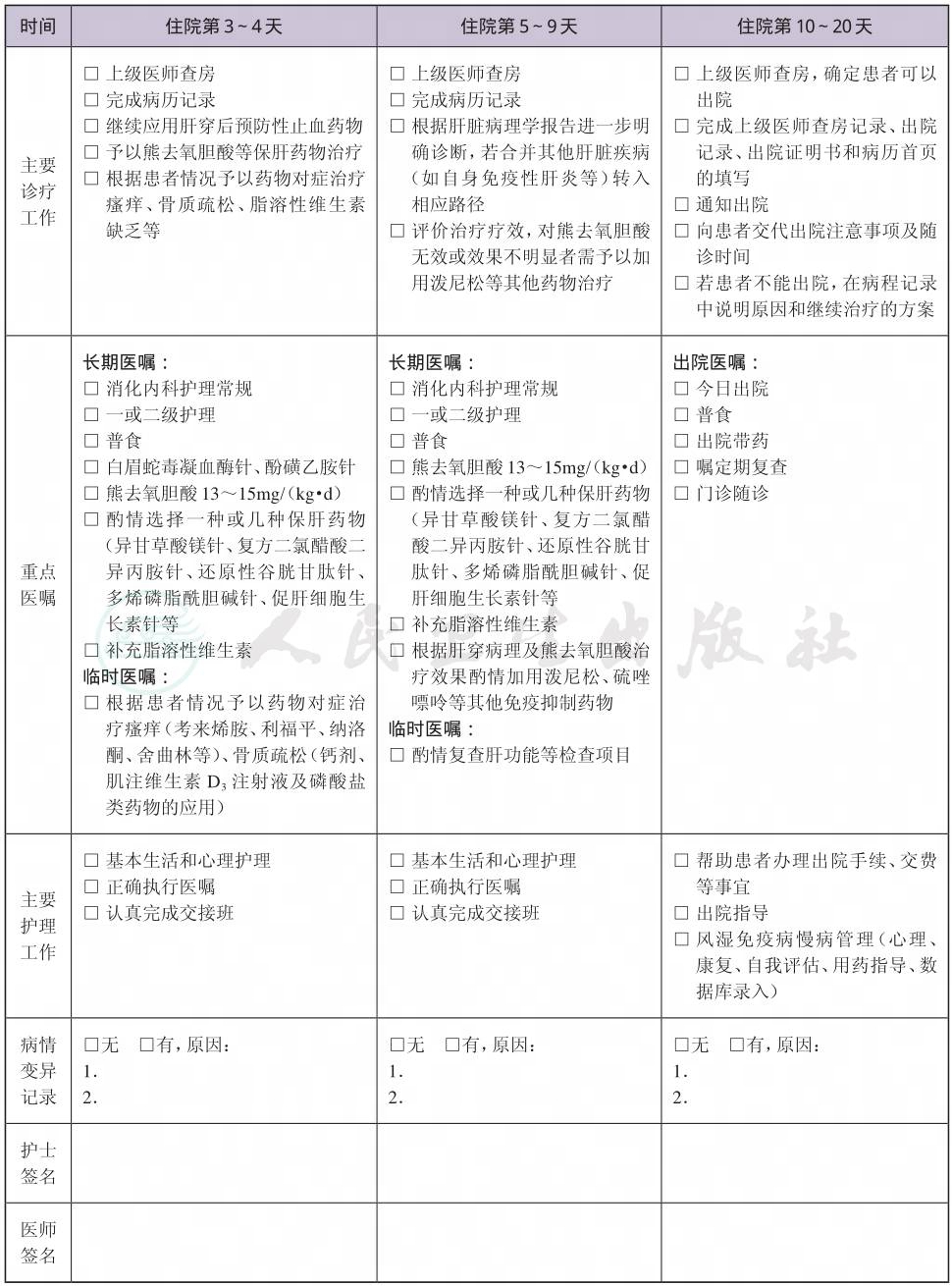

二、 原发性胆汁性肝硬化(PBC)临床路径表单