一、 非酒精性脂肪性肝病临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为非酒精性脂肪性肝病。

(二) 诊断依据

根据《实用内科学》(第14版)(陈灏珠主编,人民卫生出版社)及《中国非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年修订版)》(中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组)。根据临床和肝组织学改变,分为单纯性非酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)和脂肪性肝纤维化和(或)肝硬化。

1.无饮酒史或饮酒折合乙醇量<140g/周(女性<70g/周)。

2.除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性、自身免疫性肝病等可导致脂肪肝的特定疾病。

3.肝脏影像学表现符合弥漫性脂肪肝表现或肝活检组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

(三) 治疗方案的选择

根据《实用内科学》(第14版)(陈灏珠主编,人民卫生出版社)及《中国非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年修订版)》(中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组)。

1.健康宣传教育,改变生活方式。

2.控制体质量,减少腰围。

3.改善胰岛素抵抗,纠正代谢紊乱。

4.减少附加打击以免加重肝脏损害。

5.保肝抗炎药物防治肝炎和纤维化。

6.积极处理肝硬化并发症。

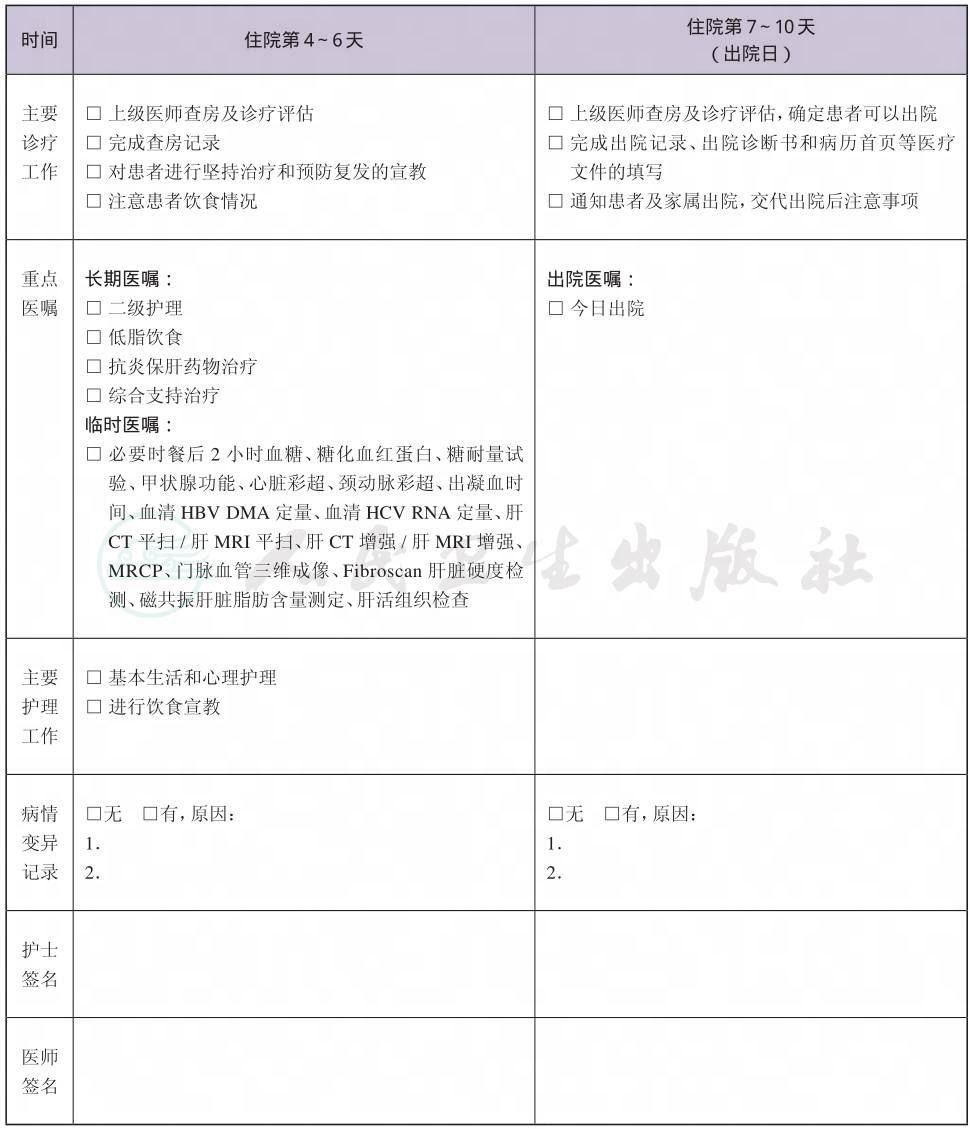

(四) 标准住院日

为7~10天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断高度怀疑且分型为非酒精性脂肪性肝炎;已初步排除病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性、自身免疫性肝病等。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目(同级别医院近期内已查项目可自行决定是否取用)

(1) 基本体格参数(身高、体重、腹围)。

(2) 血常规、尿常规、便常规。

(3) 肝肾功能、空腹血糖、血脂、电解质。

(4) 肝炎病毒学标志物。

(5) 自身免疫性肝炎相关抗体。

(6) 心电图。

(7) 胸片。

(8) 腹部彩超。

2.根据患者病情可选择的检查项目

(1) 餐后2小时血糖、糖化血红蛋白、糖耐量试验。

(2) 甲状腺功能。

(3) 心脏彩超。

(4) 颈动脉彩超。

(5) 出凝血时间。

(6) 血清HBV DNA定量。

(7) 血清HCV RNA定量。

(8) 肝CT平扫/肝MRI平扫。

(9) 肝CT增强/肝MRI增强。

(10) MRCP。

(11) 门脉血管三维成像。

(12) Fibroscan肝脏硬度检测。

(13) 磁共振肝脏脂肪含量测定。

(14) 肝活组织检查。

(七) 治疗方案的选择

1.健康宣传教育,改变生活方式。

2.保肝抗炎药物。合理选用多烯磷脂酰胆碱、水飞蓟宾 、甘草酸制剂、双环醇、维生素E、熊去氧胆酸、S2腺苷蛋氨酸和还原型谷胱甘肽等1~2种药。

3.改善胰岛素抵抗,纠正代谢紊乱。对血清转氨酶小于3倍正常值上限者,酌情加用他汀类等药物,但需警惕药物性肝损伤。

4.减少附加打击,避免加重肝脏损害。

(八) 出院标准

1.明确诊断和药物治疗方案。

2.肝功能指标好转或维持稳定未进一步升高。

(九) 变异及原因分析

1.检查后发现其他病因所致肝脏疾病及肝硬化甚至肝癌,出径或转入相关临床路径。

2.治疗后肝功能未见好转进一步恶化需延长住院时间。

3.合并其他脏器严重疾病,需进行相关检查及治疗或进入相关路径。

4.患者在被充分告知的情况下,拒绝配合必要的检查项目和(或)治疗方案。

二、 非酒精性脂肪性肝病临床路径表单