一、 艾滋病合并新型隐球菌脑膜炎临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为新型隐球菌脑膜炎,第二诊断为艾滋病的患者。

(二) 诊断依据

根据《艾滋病诊疗指南》(中华医学会感染病学分会,2011年),《重症患者侵袭性真菌感染诊断与治疗指南》(中华医学会重症医学分会,2007年)等。

1.临床表现 发热并具有中枢神经系统的症状或体征(剧烈头痛、恶心、呕吐、脑膜刺激征阳性或精神异常、癫痫、偏瘫等)。

2.脑脊液检查 显示生化或细胞数异常,压力明显增高。

3.脑脊液墨汁染色 见到新型隐球菌或隐球菌抗原检测阳性。

(三) 选择治疗方案的依据

根据《艾滋病诊疗指南》(中华医学会感染病学分会,2011年),《重症患者侵袭性真菌感染诊断与治疗指南》(中华医学会重症医学分会,2007年)。

1.一般治疗 卧床休息,维持生命体征和内环境稳定,防治感染。

2.积极降低颅内压治疗。

3.抗真菌治疗。

4.严密监测,预防脑疝的发生。

(四) 标准住院日

为42~56天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断为新型隐球菌脑膜炎,第二诊断为艾滋病。

2.当患者合并其他疾病,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院后检查的项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、便常规。

(2) 肝功能、肾功能、电解质、血沉、腰穿测脑脊液压力。

(3) 脑脊液生化、常规、墨汁染色、抗酸染色、革兰氏染色。

(4) 胸片、心电图。

2.根据患者具体情况选择的检查项目 脑脊液细菌、真菌培养;血培养、隐球菌抗原、头颅CT、头颅MRI。

(七) 选择用药

1.降颅压药物 甘露醇、甘油果糖、呋塞米、50%葡萄糖注射液等。

2.抗真菌药物 《重症患者侵袭性真菌感染诊断与治疗指南》(中华医学会重症医学分会,人民卫生出版社,2007年)首选两性霉素B与5-FC联合应用。不能耐受或对标准治疗无反应的患者,使用氟康唑联合氟胞嘧啶替换治疗。

3.纠正水、电解质紊乱药物。

(八) 监测神经功能和生命体征

1.生命体征监测。

2.对精神异常、癫痫、偏瘫等神经功能进行监测。

(九) 出院标准

1.患者病情稳定。

2.脑脊液检查显示脑脊液压力正常,脑脊液常规、生化正常,病原学检查阴性。

3.没有需要住院治疗的并发症。

(十) 变异及原因分析

1.病情危重者需转入ICU,转入相应路径。

2.辅助检查结果异常,需要复查,导致住院时间延长和住院费用增加。

3.住院期间病情加重,出现并发症,需要进一步诊治,导致住院时间延长和住院费用增加。

4.同时合并其他并发症,如结核性脑膜炎、肺部感染,导致住院时间延长和住院费用增加。

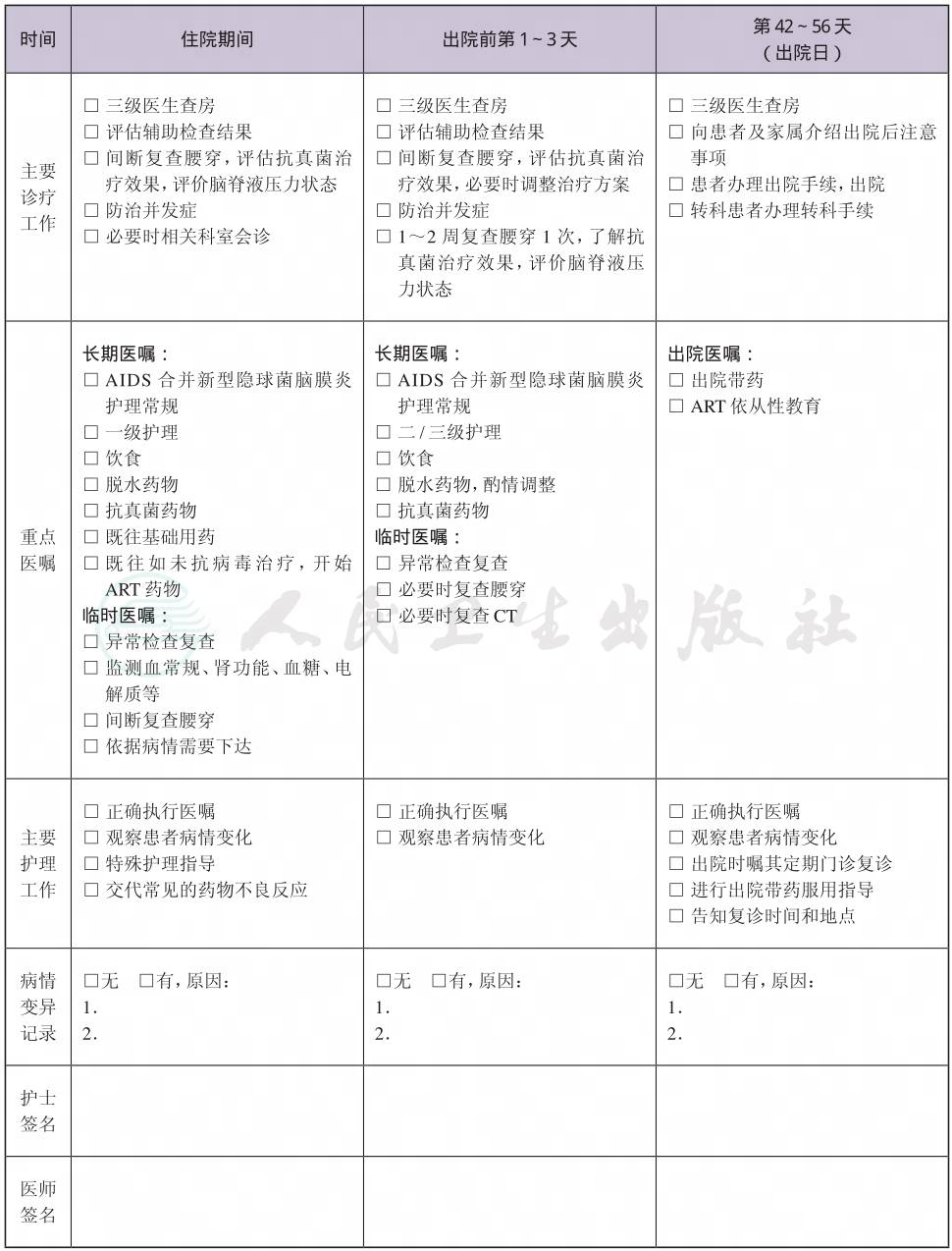

二、 艾滋病合并新型隐球菌脑膜炎临床路径表单