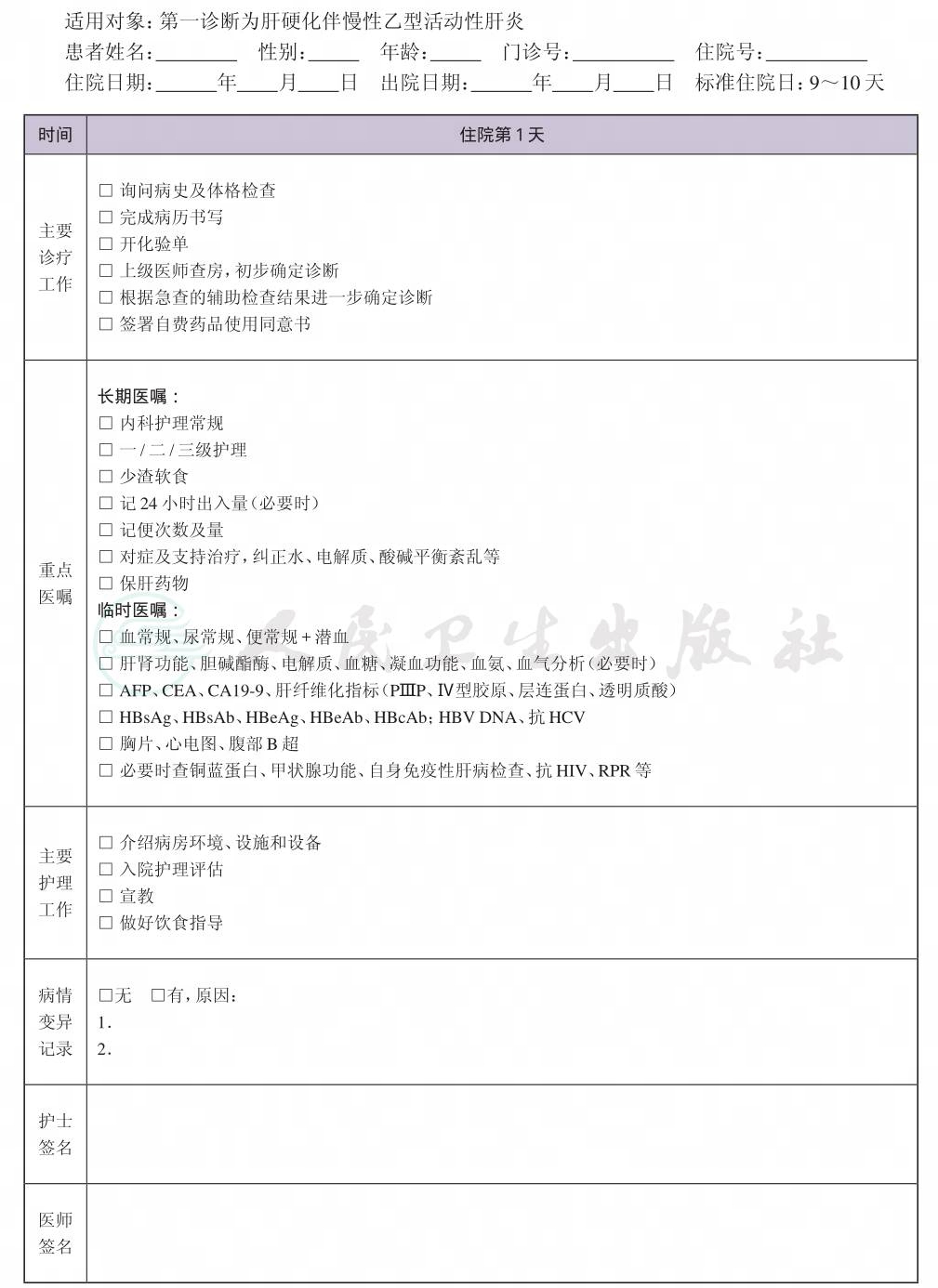

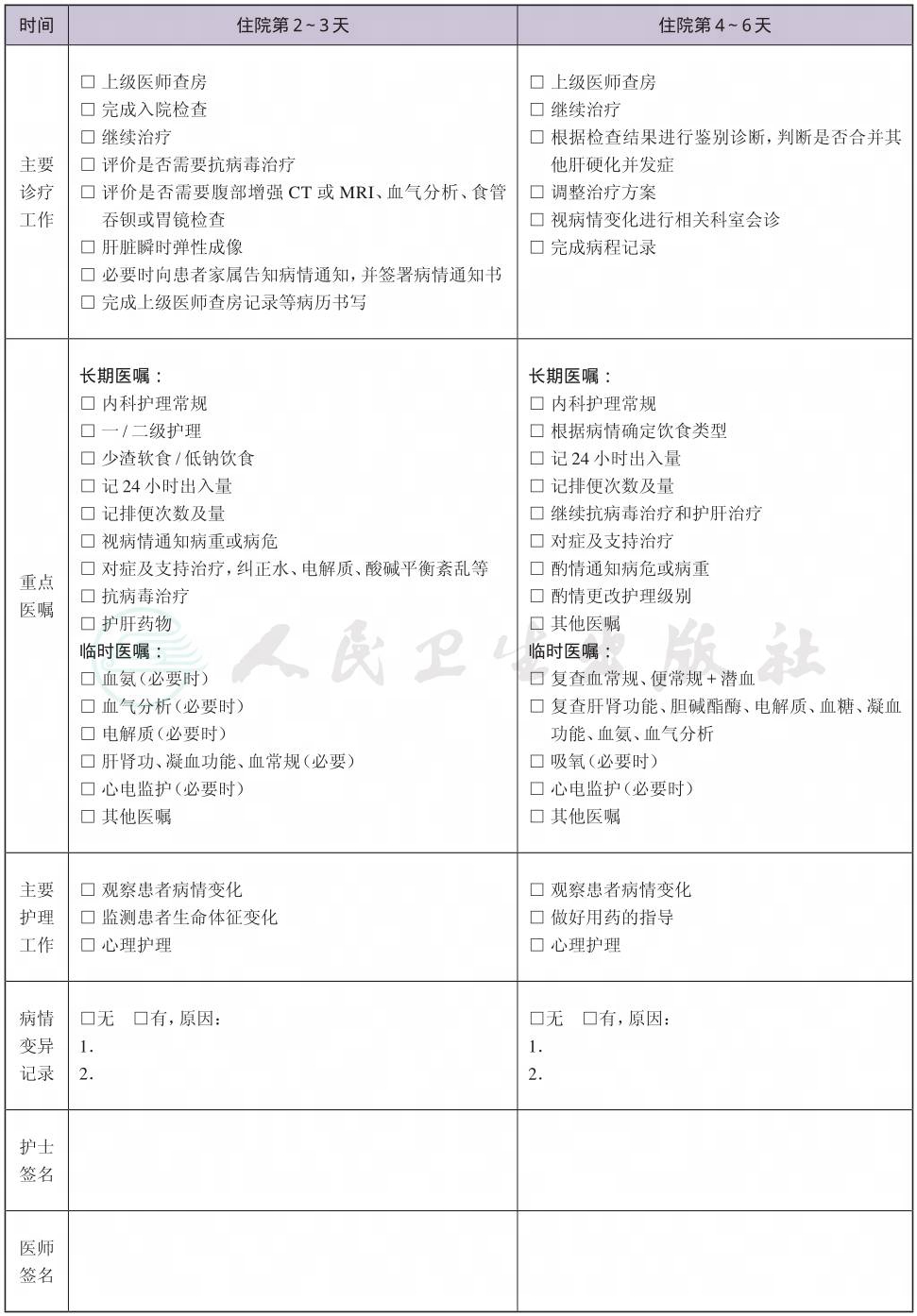

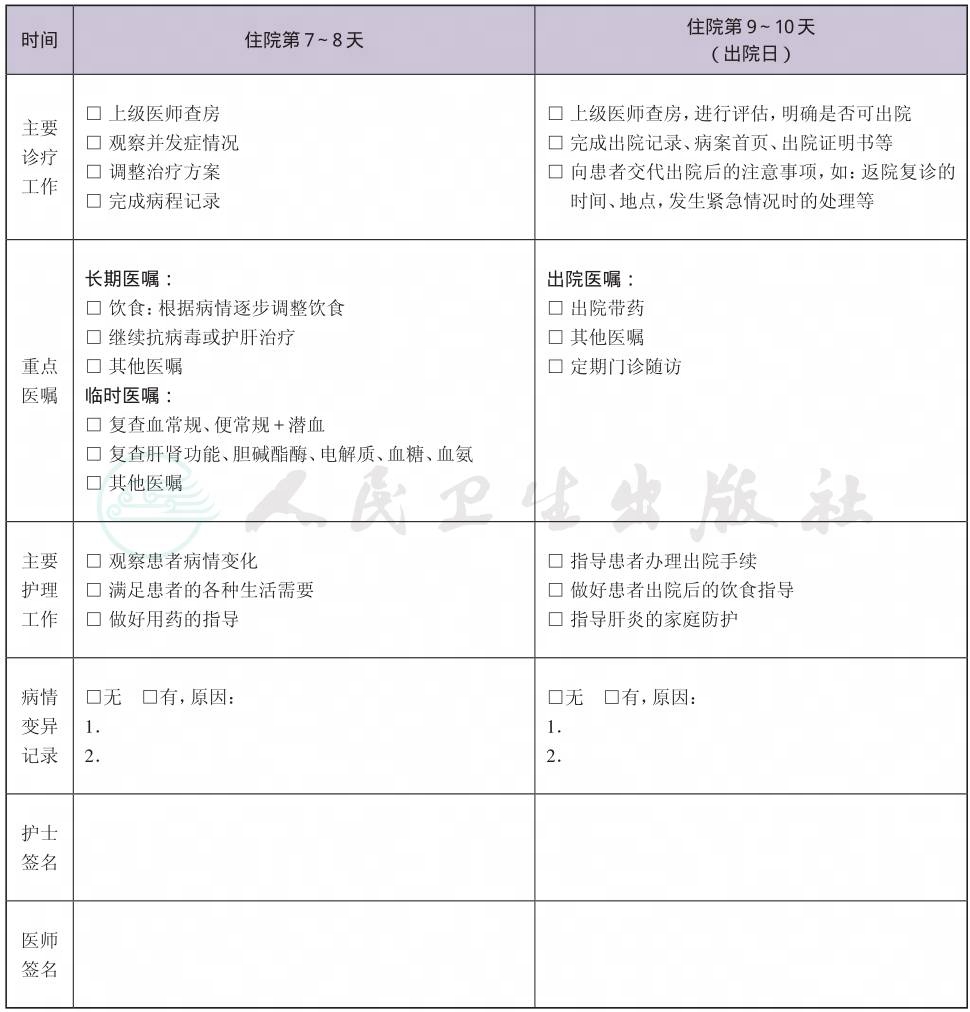

一、 乙型肝炎肝硬化代偿期临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为肝硬化伴慢性乙型活动性肝炎。

(二) 诊断依据

根据《实用内科学》(第12版)(陈灏珠主编,人民卫生出版社,2005年)、《内科学》(第2版)(王吉耀主编,人民卫生出版社,2013年)和中华医学会肝病分会,中华医学会感染病学分会2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》(中华肝脏病杂志,2015,23(12):888-905)。《欧洲营养指南》(临床营养2006,25(2)285-294)。

1.根据影像学诊断或肝组织病理学诊断,肝脏弹性扫描检查、肝功能生化学、凝血功能以及Child-Turcotte-Pugh评分等检查评估肝脏功能。影像学、生物化学或血液学检查有肝细胞合成功能障碍或门静脉高压症证据,或肝组织学符合肝硬化诊断,不伴有食管胃底静脉曲张破裂出血、腹水或肝性脑病等并发症。

2.乙肝病毒标志物阳性,可伴或不伴HBV DNA阳性和肝功能异常。

3.排除其他原因引起的肝硬化。

(三) 治疗方案的选择

根据《实用内科学》(第12版)(陈灏珠主编,人民卫生出版社,2005年)、《内科学》(第2版)(王吉耀主编,人民卫生出版社,2013年)和中华医学会肝病分会,中华医学会感染病学分会2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》(中华肝脏病杂志,2015,23(12):888-905)。《欧洲营养指南》(临床营养2006,25(2)285-294)。

1.隔离 血液与体液消毒隔离。

2.评估肝硬化为代偿期(Child-Pugh分级为A级);或按五期分类法评估肝硬化并发症情况,1期:无静脉曲张,无腹水;2期:有静脉曲张,无出血及腹水。

3.评估乙型肝炎病毒复制状态。

4.若HBVDNA阳性,应用核苷(酸)类药物抗病毒治疗。

5.中医中药。

(四) 标准住院日

为9~10天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合肝硬化伴慢性乙型活动性肝炎疾病编码。

2.符合需要住院的指征 乙肝肝硬化出现炎症活动(ATL显著升高伴或不伴胆红素异常)。

3.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、便常规+潜血。

(2) 肝肾功能、胆碱酯酶、电解质、血糖、血脂、凝血功能、血氨。

(3) AFP、CEA、CA19-9、肝纤维化指标(PⅢP、Ⅳ型胶原、层连蛋白、透明质酸)。

(4) HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HbcAb;HBV DNA。

(5) 抗HCV。

(6) 胸片、心电图、腹部B超。

(7) 食管钡餐检查或胃镜检查。

2.根据患者情况可选择

(1) 铜蓝蛋白、抗HIV、RPR、甲状腺功能、自身免疫性肝病检查。腹部增强CT或MRI。

(2) 肝脏瞬时弹性成像。

(3) 怀疑肝性脑病者可查血氨等。

(4) 发现腹水者,需行腹水诊断性穿刺检查,包括腹水常规、生化、需氧和厌氧血培养瓶腹水细菌培养。

(5) 肝硬化诊断有怀疑者,在血小板和凝血功能合格条件下,可行超声引导下肝穿刺活检术。

(七) 治疗方案与药物选择

1.一般治疗

(1) 休息,注意血液与体液隔离。

(2) 热量供应:30~40kcal/(kg·d),蛋白质1.2~1.5g/(kg·d),高维生素、易消化食物。

2.针对病因治疗 存在肝硬化的客观依据时,无论ALT和HBeAg情况,若HBV DNA阳性,需要长期抗病毒治疗,初始治疗推荐选用恩替卡韦或替诺福韦酯。

酌情应用干扰素抗病毒治疗。

3.其他对症支持治疗 包括静脉输注护肝药物、维持水、电解质、酸碱平衡;酌情应用血浆、白蛋白支持治疗等。避免肾损伤药物使用。

4.中医中药。

(八) 出院标准

病情稳定,治疗方案确定。

(九) 变异及原因分析

1.经治疗后,乙肝肝硬化患者肝功能严重障碍或进行性恶化,伴失代偿期并发症,如不能控制的自发性腹膜炎、肝肾综合征、食管胃底静脉曲张合并出血、肝性脑病等,则退出该路径,进入相应的临床路径。

2.经检查发现原发性肝癌,则退出该路径,进入相应的临床路径。

二、 乙型肝炎肝硬化代偿期临床路径表单