一、 慢性乙型肝炎临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断慢性乙型肝炎。

(二) 诊断依据

根据《传染病学》(第8版)(李兰娟、任红主编,人民卫生出版社,2013年),中华医学会肝病分会,中华医学会感染病学分会2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》(中华肝脏病杂志,2015,23(12):888-905)。

1.乙型肝炎或HBsAg阳性超过6个月,现HBsAg和(或)HBV DNA为阳性,并且肝功能持续或反复异常或肝组织学检查有慢性肝炎病变。

2.肝炎症状 乏力、食欲差、腹胀、尿黄、便溏等,部分患者无明显不适症状。

3.肝炎体征 肝病面容(面色晦暗)、可有肝掌、蜘蛛痣,多见脾大并排除其他原因。

4.ALT和(或)AST异常或明显异常,TB正常或轻中度升高,白蛋白水平正常,凝血酶原活动度正常。

5.腹部B超或其他影像学检查提示慢性肝损伤,脾脏增大等。

6.肝组织活检提示慢性肝炎。

从症状、体征、检验和检查等方面综合判断病情轻重程度,可分为轻度、中度和重度三层。

(三) 治疗方案的选择

根据《传染病学》(第8版)(李兰娟、任红主编,人民卫生出版社,2013年),中华医学会肝病分会,中华医学会感染病学分会2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》(中华肝脏病杂志,2015,23(12):888-905)。

1.隔离 血液与体液消毒隔离。

2.一般治疗

(1) 适当休息:症状明显或病情较重者应强调卧床休息,病情轻者以活动后不觉疲乏为度。

(2) 合理饮食:适当的高蛋白、高热量、高维生素的易消化食物。

(3) 心理疏导:通过健康教育或心理医生。

3.药物治疗

(1) 改善和恢复肝功能:降酶(甘草酸制剂等)、退黄(腺苷蛋氨酸等)。

(2) 免疫调节。

(3) 抗肝纤维化。

(4) 抗病毒治疗。

抗病毒治疗是关键,对具备适应证,且知情同意下应进行规范的抗病毒治疗。

(5) 中医中药。

(四) 标准住院日

为10~14天

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合慢性乙型肝炎。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六) 住院期间的检查项目

1.必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、便常规+潜血。

(2) 肝肾功能、电解质、凝血功能、血糖、血脂、免疫球蛋白、肝炎病毒指标(HAV-IgM、乙肝二对半、抗HCV、抗HDV、抗HEV-IgM等);HBV DNA定量、AFP、肝纤维化全套、肌酸激酶(CPK)、抗HIV、RPR。

(3) X线胸片、心电图、腹部超声。

(4) 肝弹性(Fibroscan)测定。

2.根据患者病情选择的项目

(1) CMV、EBV、血氨、血型、HBV DNA耐药基因测定。

(2) 肝组织活检。

(3) 自身免疫指标:ANA、ENA、dsDNA、ANCA、AMA、SMA等,甲状腺功能。

(4) 其他:腹部增强CT或MRI,消化道钡餐或内窥镜检查。

(七) 治疗方案与药物的选择

1.隔离 血液与体液消毒隔离。

2.保肝药 还原型谷胱甘肽、多烯磷酸胆碱等。

3.降酶药 甘草酸制剂、双环醇,用药时间视病情而定。

4.退黄药 腺苷蛋氨酸、熊去氧胆酸等,用药时间视病情定。

5.对症治疗 维生素K1、白蛋白、新鲜血浆、18-氨基酸等,用药时间视情况定。

6.抗病毒治疗 视情况定。

(1) 抗病毒用药指征:① HBV DNA≥105拷贝/ml(HBeAg阴性者为≥104拷贝/ml);② ALT≥2× ULN;如用干扰素治疗,ALT应≤10×ULN,血总胆红素水平应<2×ULN;③如ALT <2×ULN,但肝组织学显示Knodell HAI≥4,或≥G2炎症坏死。

具有①并有② 或③的患者应进行抗病毒治疗;对达不到上述治疗标准者,应监测病情变化,如持续HBV DNA阳性且ALT异常,也应考虑抗病毒治疗。

(2) 抗病毒药物主要包括两大类:干扰素和核苷(酸)类似物。初始抗病毒治疗应用核苷(酸)类似物用药时应选择强效低耐药的恩替卡韦或替诺福韦酯。

7.中医中药 有需求和(或)适宜者。

(八) 出院标准

经对症支持治疗后,症状明显缓解者。肝功:ALT≤2倍ULN,T-BiL≤2倍ULN。或肝功能不正常但不影响出院。

(九) 变异及原因分析

1.肝功能恶化,有重症倾向者,应转入肝功能衰竭诊治路径。

2.伴有其他基础疾病或并发症,需进一步诊断及治疗或转至其他相应科室诊治者,应转出本路径。

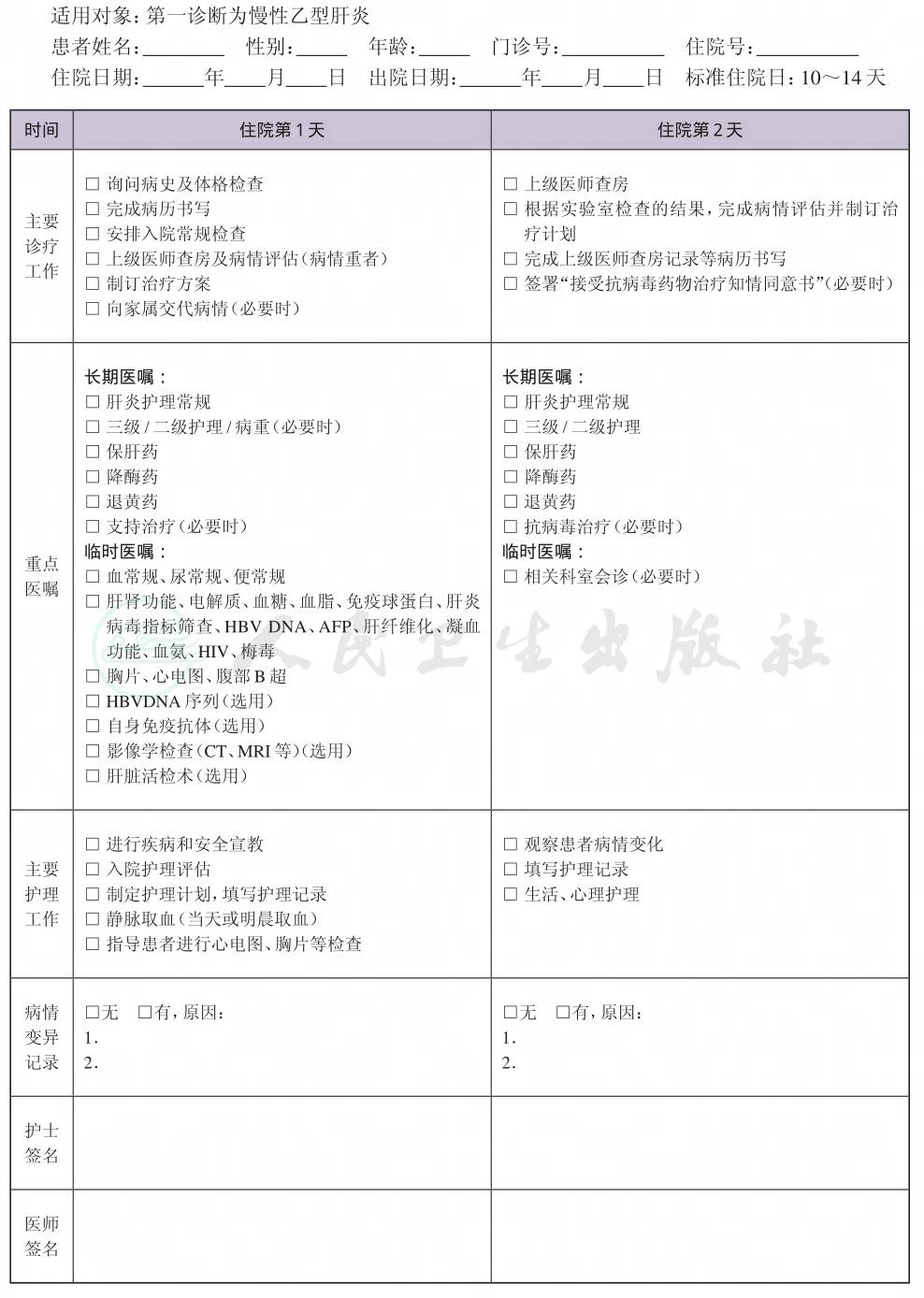

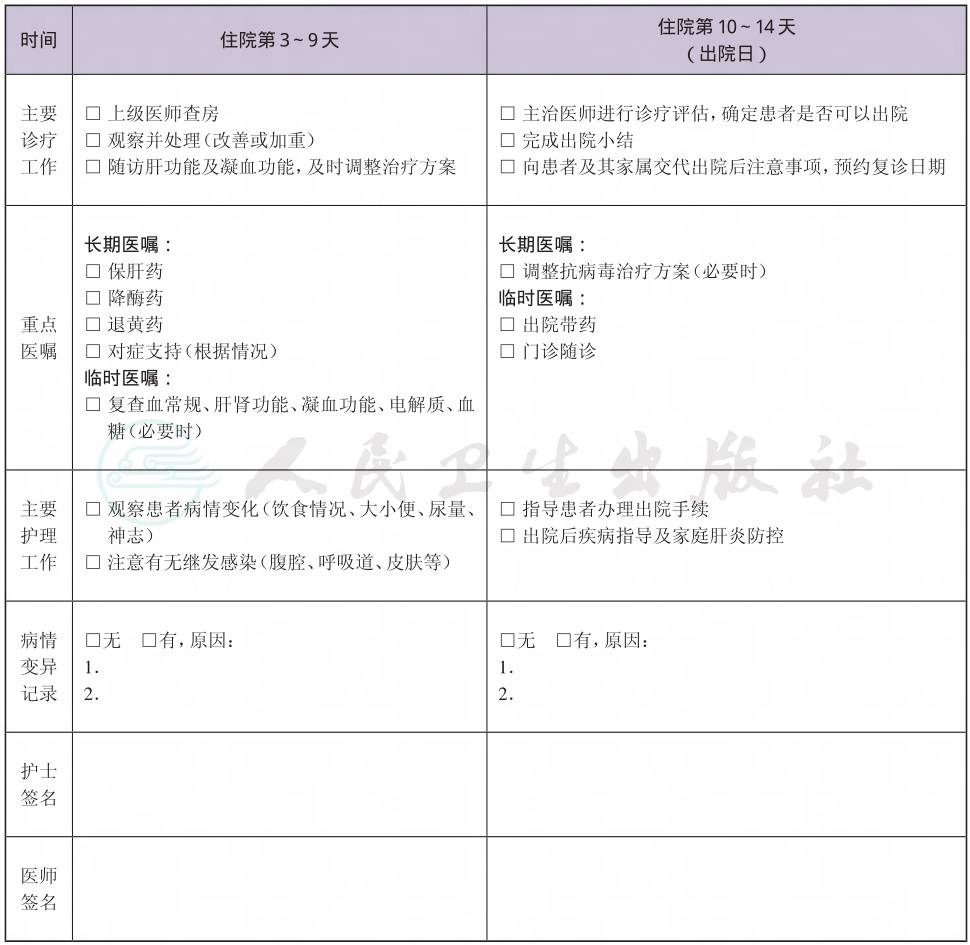

二、 慢性乙型肝炎临床路径表单