一、 川崎病临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为川崎病。

(二) 诊断依据

根据《小儿心脏病学》(第3版),(杨思源主编,人民卫生出版社)、《关于川崎病诊断、治疗和长期随访的指南》(Pediatrics,2004,第114卷,1708-1733页)。

1.至少持续发热5天。

2.以下主要临床表现至少存在4项

(1) 双侧球结膜充血,无渗出。

(2) 口唇和口腔改变(口唇干燥皲裂,杨梅舌,口腔及咽部黏膜弥漫充血)。

(3) 多形性皮疹。

(4) 四肢末端改变(急性期手足硬性水肿,掌趾及指趾端红斑,亚急性2~3周内手指和足趾甲周脱皮)。

(5) 颈部淋巴结肿大(直径> 1.5cm),常为单侧。

3.排除具有相似表现的其他疾病。

发热时间≥5天,上述主要临床表现至少存在4项即可诊断为川崎病。发热时间≥5天,主要临床表现不足4项,但是超声心动图或血管造影发现有冠状动脉异常者,可诊断为川崎病。若发热并有4项或4项以上主要临床指标,发病第4天即可诊断。

4.实验室检查 血沉增快、C反应蛋白(CRP)增高、白细胞计数升高并出现核左移、血小板计数升高、贫血、血清谷丙转氨酶轻~中度升高、血浆白蛋白水平降低,无菌性脓尿等。

(三) 治疗方案的选择

根据《小儿心脏病学》(第3版),(杨思源主编,人民卫生出版社)、《关于川崎病诊断、治疗和长期随访的指南》(Pediatrics,2004,第114卷,1708-1733页)。

治疗目标是减轻冠状动脉和心肌内炎症反应,抑制血小板聚集防止血栓形成。

1.发病5~9天内给予大剂量IVIG(2g/kg),单次静滴(10~12小时),输注后48小时仍持续发热可再次给予。

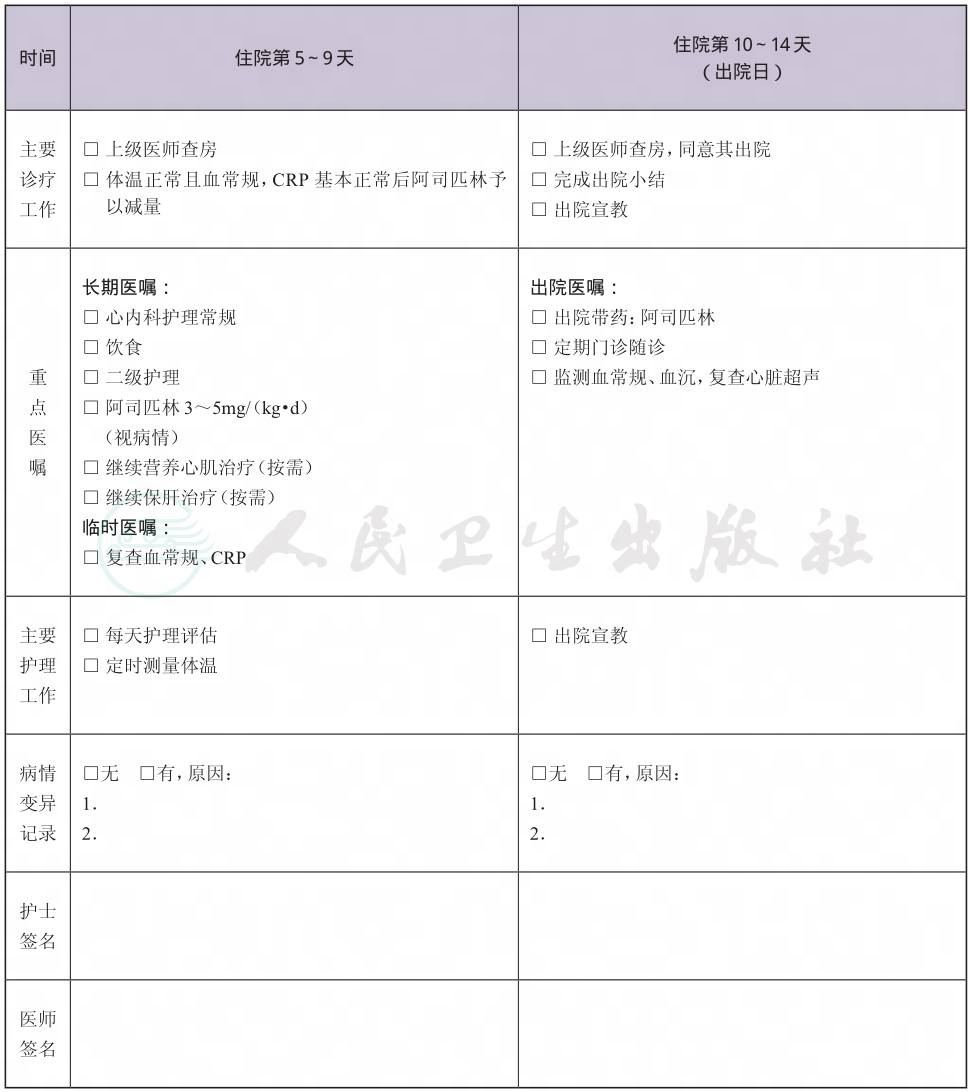

2.阿司匹林(每天30~50mg/kg),热退后48~72小时减量至单剂3~5mg/(kg·d),持续用至发病后6~8周,直至无冠状动脉病变证据为止。

3.皮质类固醇激素使用仅限于应用2次或更多IVIG,仍持续发热的患者。

(四) 标准住院日

为10~14天。

(五) 进入路径标准

1.第一诊断必须符合川崎病疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,只要住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

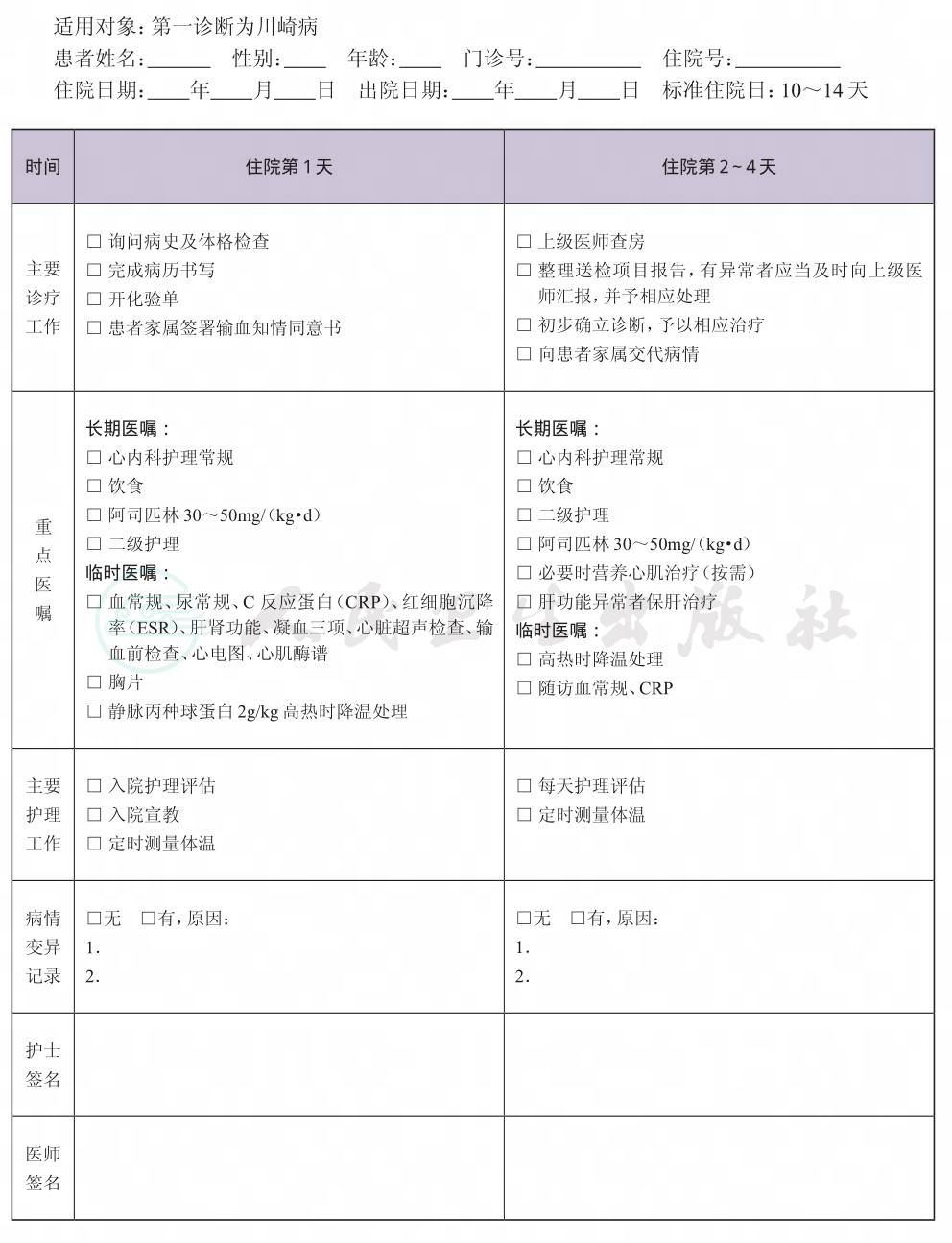

(六) 入院后第1~2天

1.必需的检查项目 血常规、尿常规、C反应蛋白(CRP)、红细胞沉降率(ESR)、肝肾功能、凝血三项、心脏超声检查、输血前检查、心电图、心肌酶谱。

2.根据患者情况可选择 外周血涂片、尿培养、胸片、B超、EB病毒抗体等。

(七) 选择用药

1.大剂量IVIG。

2.阿司匹林。

(八) 必须复查的检查项目

血常规、C反应蛋白(CRP)、血沉、肝肾功能、心肌酶谱、凝血三项、心脏超声。

(九) 出院标准

1.体温正常。

2.血WBC计数及CRP基本正常。

3.皮疹、球结膜充血等急性期症状基本消失。

(十) 变异及原因分析

1.大剂量IVIG治疗重复使用后仍高热不退者。

2.存在冠状动脉严重病变(瘤样扩张甚至血栓形成),需要进一步完善相关检查,对症处理,向家属解释并告知病情,导致住院时间延长,增加住院费用等。

二、 川崎病临床路径表单